[作者简介]高新民(1957-),男,湖北武汉人,华中师范大学政法学院教授,博士生导师,主要从事心灵哲学研究;严景阳(1971-),男,湖南常德人,华中师范大学政法学院博士生,主要从事心灵哲学研究。

[摘要]要准确理解马克思主义哲学在本体论问题上的基本态度和观点,首先应放弃直接构建体系的做法,而花力气提出和探讨比本体论问题更高一层次的、与理解活动有关的元问题。西文中的本体论不同于通常所说的本原学说、实体学说和本体学说,是一种非常独特的形而上学,因此不能作望文生义的理解,而应基于对客观存在的本体论研究活动的扎实考察来抽象。马克思主义哲学既有对传统本体论问题的回答,又有对它的超越,如肯定了实践的本体论地位,但不能将其概括为实践本体论。

[关键词]本体论;元问题;规范性;范畴

[中图分类号]B016 [文献标识码]A [文章编号]1671-881X(2007)06-0758-05

马克思主义有没有自己的本体论?如果有,它是什么?这是当今中国哲学界争论的一个热点问题。要回答马克思主义本体论研究中的一系列问题,关键或前提条件就是要形成对本体论的正确理解。笔者认为:要找到对本体论的正确理解,出路只能在于:放弃直接为本体论提供定义的方法论,而花一定的力气来研究这里的元问题。所谓元问题,就是比本体论问题更根本的方法论和哲学问题,如:有没有关于本体论的正确理解或定义?如果有,其正确的标准是什么?正确的理解如何可能?在弄清了这些问题的基础上,我们就有可能形成对本体论的正确理解,进而有可能合乎逻辑地回答马克思主义本体论研究中的那些问题。

一

在黑格尔之前,西方有悠久而深厚的本体论传统;或者说,本体论研究贯穿在西方哲学的始终,甚至是其核心内容。在现当代,尽管有许多哲学家和派别拒斥本体论,但本体论并没有真正退出历史舞台。西方近代哲学家就把哲学中的不同于认识论、历史观、逻辑学、伦理学的领域称之为本体论(ontology)。

本体论理论第二个元问题,就是本体论理解的正确与否的标准,只能是西方哲学史中的客观存在的本体论研究活动,以及作为这种活动产物的本体论理论体系。从语言上说,我们所理解的本体论、为其所下的定义是对还是错,只能看我们的理解是否把握了西方哲学家在本体论命名活动中通过“本体论”一词所要表达的对象。

当然,这里有一个新的麻烦,西方哲学史上哲学家所建立的本体论体系并不是整齐划一的,不同的人有不同、甚至大相径庭的本体论,即使是标准的、典型的本体论体系也存有很大的差异。与此同时,西方哲学家对“本体论”一词的理解也是多样化的。在这种情况下,我们必然会提出本体论理解中第三个元问题:正确客观的理解如何可能?我们认为,尽管有这些麻烦,但正确的、尤其是近似正确的理解仍是有其可能的。其可能性的根据或基础就在于:西方哲学中客观存在的本体论体系尽管千差万别,哲学家们对本体论的理解尽管各不相同,但它们中毕竟有共同性,至少有“家族相似”性。尤其是,一些公认的本体论大师所建立的本体论理论和关于本体论的理解,为我们抽象其中的共同性提供了比较标准的样本。但是,由于抽象的工作或工程极其繁琐和艰巨,因此,我们必须按照一定的原则来进行。笔者认为,这里至少有两点必须特别予以注意:一是要坚持规范性要求;二是要坚持宽容性要求。规范性要求是指:在理解本体论时要遵守和服从语言活动的规则,例如创立新的概念要坚持“如无必要毋增新词”的原则,理解时要避免任意性,杜绝望文生义、想当然。这是由语言活动的本性决定的。因为从语言创造和理解的本质看,每个人都有权提出自己的新的概念,每个人都可以赋予旧概念以新的含义。这是一个不可避免的历史规律和客观趋向,因为随着历史的发展,总是有更多的概念被创造出来,同时又总有一些概念被抛弃。另一方面,即使保留原有的概念,人们总是在不断对原有的概念进行改造,如康德、罗素、维特根斯坦使用了大量旧概念,但又赋予它们以新的含义。但这不是说语言的创造和使用是绝对任意的,没有规则、规范可言。恰恰相反,是有规则、规范的。

怎样坚持规范性原则呢?我认为:要注意两点,一是要研究本体论的实际历史,尤其是抓住比较典型的标准的本体论理论体系,例如巴门尼德、柏拉图、亚里士多德、沃尔夫、黑格尔等,对之作全面、深入和透彻地考究,从中抽象本体论所关注的对象和主要问题。二是要作精细的词源学和词义学考释,尤其是要对ontology以及作为其核心范畴的“是”和相关的范畴作出细致的探讨。但是在从事这些工作时,我们不仅会像前面所说的那样,碰到各种本体论的歧义性,而且还会碰到相互反对或否定的情况。例如,尽管一般的本体论都承认“是”是其主要对象,但对“是”的理解是不一样的,例如就外延来说,有的哲学家关注的“是”是不包括“非是”的,指的是一切能用“是”述谓的对象,包括真实的存在和想象的存在,如巴门尼德、亚里士多德就是如此。而有些把“是”的范围推广到“非是”之上,即使不能用“是”述谓,只要能想象,还是本体论应关注的。还有一种情况,这在现当代十分常见。许多哲学家由于不满抽象的形而上学,对旧的本体论中关于纯语言、极抽象的“是”的研究不屑一顾,而只关心真实的“是”或“存在”,亦即只探讨世界上真实存在的是,哪些类型的存在或“是”,并据此把本体论定义为对“存在着什么”的讨论。如蒯因等人就是如此,S.Guttenplan主编的心灵哲学辞典《心灵哲学指南》在解释“本体论”时也持此论。面对这种现象我们该如何抉择?

笔者认为,根据宽容原则可以合理地解决这里的问题。所谓宽容原则是指:一方面,我们应遵循规范,努力在对本体论的理解中反映那些权威的本体论大师的高深的甚至玄奥的问题和思想;另一方面又不抓住一点不及其余,以致人为地把本体论范畴限制在狭窄的范围之内。而应同时考虑到其他的本体论哲学家所作的工作。即使他们的工作有一些变化,甚至有很大的转向,例如当代哲学家一般不再像传统本体论那样用先验的方法构造先验的概念体系,而更关注对真实存在的形而上学研究。只要这些工作符合本体论的基本精神,如在探究什么是存在或是、世界上有哪些类型的存在,那么就应承认它们是我们抽象本体论的一般模式的样本。

根据这两个标准,我们认为:本体论研究的对象是“是”,而这“是”包括广义和狭义两种“存在”。所谓广义的“存在”是相对于狭义的存在而言的。狭义的存在是指真实的存在,所谓真实的存在即有时空规定性、处在运动中的存在。而这种存在又有基本的和派生的之别。如个体事物是基本的,而依赖于它的种种属性、关系甚至三阶、四阶属性是派生的。所谓广义的存在是指一切能用“是”加以述谓的对象,包括真实的存在和非真实但又确实出现了、在场的现象。例如,在思想中所想到的一些对象(“独角兽”、“方的圆”、“当今法国王”、“平均3.6个人拥有一辆汽车”等),它们尽管不存在于现实世界之中,但一当我们想到或说出了它们的,它们确实出现了,到场了。因此,可用“是”述谓,也可在“存在,,的特定意

义(即活动的、在场、涌现)上说它们存在着。另外,像精神本身、数、真、本质共相等也属于这样的存在。根据这种理解:本体论可概括为以存在为中心的、广泛涉及到存在与真理、与本质、与现象、与殊相等的关系的哲学研究领域。

具体地说,本体论是由下述主要研究子领域构成的一个哲学门类。

第一,要研究一切事物、现象中最普遍、最一般的东西,那就是“是”所指称的东西,或在用“是”述谓对象时所包含的东西。亚里士多德尽管没有使用本体论一词,但对本体论的基本问题作出了经典的、标准的概括与阐释。他强调:哲学家的事业应是考察一切事物,如果不是这样,将由谁来研究这些问题呢?因此只有本体论或第一哲学才能说明一切事物(包括人类实践触及到和没有触及到的一切东西)的本质、原因和原理。他还说:“这门第一哲学是统究万类的普遍性学术抑或专研实是这一科属。”所谓“实是”,即一切存在,一切能用“是”(being)加以指谓、表述的东西。尽管别的学术部门也都要研究“是”,但它们只是研究“是”的某一部分或种类,如数学只研究其中的“数量”。而只有本体论才能研究这个全部的、整个的“是”。由此可以看出,本体论这一哲学门类是不可或缺、不可替代的。这也就是说,本体论的首要任务是探讨:整个世界有无统一性,如果有,它是什么?或者说,世界的最一般、最普遍的性质是什么?一般认为那就是“是”。

第二,就是要划分是与不是、存在与非存在的界限,确定区分两者的标准。亚里士多德说:“有一门学术,它研究。实是,之所以为‘实是’,以及‘实是’由于本性所应有的秉赋。”这里所译的“实是”就是“是’’(Being),就是广义的“事,,“物”。中译者吴寿彭先生在这段话下面加了一个注释:“‘是’通于‘有’,‘非是’通于‘无’。‘是’通于‘事’‘物’及‘行为’‘非是’通于‘无事’‘无物’及‘无为’”。可见,本体论的首要问题是要划分是与非是的界限,揭示“是”的本质规定性及其特征或标志。这也就是说,它应研究存在之所以为存在的原理、原因,存在(或“是”)的意义、标准、范围、本质、种类等问题。其中特别重要的是:存在的标准或存在所具有的性质、标志问题。只有弄清了这一点,我们才能说某某是否存在,在世界上是否有地位,才能用语言去作本体论承诺。简言之,它必须探寻“是”的最基本的意义。这也是巴门尼德为他的存在论或本体论所确定的一个主要使命。提出和回答这个问题不仅是由人的形而上学自然倾向所决定的,而且对其他哲学领域乃至某些具体科学中的问题具有基础性的意义,例如要回答心灵、灵魂、上帝、数、思想中的非存在的事物(如独角兽等)之类的对象是否存在,我们首先就得回答什么是存在。对存在的回答不同,关于存在的标准不同,答案自然不同。有鉴于此,S.Guttenplan说:“提出和回答本体论问题对许多哲学领域尤其是心灵哲学有着不可低估的意义。”

第三,要研究实际上存在着哪些事物,语言使用中会涉及到哪些事物,这分别就是蒯因所说的本体论的事实问题和本体论的承诺问题。用传统本体论的术语说,这就是要研究“是”或“存在”的类别,以便更清楚有效地把握整个世界。这也就是要建立关于世界的范畴体系。就此而言,本体论必然有构造范畴体系的任务,任何本体论理论必然有自己的范畴体系。因为要回答存在着什么,必然要进一步分析事物的“是”的意义,而分析“是”的意义也就是对事物作出分类,作出分类又离不开范畴。因为范畴就是对“是什么”的回答,或者说是对“是”本身的分类和意义概括。是的范围有多大,我们人建立的范畴就应有多大,“是”有多少种,我们的范畴就应有多少种。因此,建立范畴体系是进一步追问“是”的必然产物。这也就是说,一定的范畴及其体系是一定的本体沦的必然展开,人所认识到的存在的范围、种类总是与范畴的范围、种类相对应的。

第四,要探讨“是”或存在的程度和方式问题。由于有不同意义或不同类型的存在,而它们的存在的程度是不一样的,有些既是主体又是实体,因而在句子中既可作主词,又可作谓词。而有些不能独立存在,必须依附于一定的实体才能存在,如属性就是如此。还有些存在形式的存在依赖于两个以上的事物的关系,如关系属性。另外,有些存在是以场、显现或胡塞尔所说的现象的形式存在的。最后,还有一些存在表现为属性的属性、关系的关系,即所谓二阶、三阶……属性。如果是这样,又该如何说明“存在”的程度呢?如何界定存在的种类和层次?如何建立关于一切存在的范畴体系?在回答这些问题的过程中,本体论还必然要涉及到存在与真理、本质以及与语言、思维的关系问题。

第五,要明辨抽象的是与具体的是、表象与实在的关系问题。当然,历史上的本体论理论还有其他许多,这里不一一加以说明。另外,还要注意的是,历史上的本体论理论不一定都回答了所有一切本体论问题,因而客观上不存在完全意义上的本体论理论。既然如此,只要涉及到其中部分问题,尤其是对什么是存在、存在着什么发表了意见,那么我们就可把这种理论称之为本体论理论。总之,我们一方面要把本体论与非本体论的界限区分清楚,不能把与本体论无关的理论,如实践唯物主义,作为本体论理论,因为它是关于实践的唯物主义理论,而没有涉及到本体论问题。如果把它看作是本体论,那么就犯了陈康先生所说的用认识论侵吞本体论的错误。另一方面,我们又应对本体论的标准持一种宽容的态度,例如有些理论尽管没有涉及到本体论的最抽象的“是”,没有去构筑先验的范畴体系,但只要它对它关心的对象作出了存在或非存在的断定,有对存在意义的回答,那么就可以把它称作本体论理论。例如,在心灵哲学中,人们习惯上把关于心身关系的理论称作心灵哲学家的本体论理论,这无疑不能认为是不当的。

二

明确了本体论的“庐山真面目”,我们就有可能揭示马克思主义本体论的秘密。接下来的工作就是考释马克思主义的经典文本,看它有没有关于本体论问题的回答。如果有,则有;无,则无。在这里,千万不能因为经典作家没有声称自己建立了本体论理论,没有把“本体论”这个标签安在某个理论之上,就否认它没有本体论理论,因为古代中世纪的很多哲学家都没有使用“本体论”这一称号来标示自己的理论,但我们完全有权、有理由根据实际的思想内容来判断他们是否有本体论理论,例如对亚里士多德等人就是如此。我们的基本观点是:

其一,马克思主义哲学的确发起并完成了对传统本体论的解构和否定。这主要表现在:第一,否定了传统本体论尤其是黑格尔、施米特、杜林等人的本体论及其所依赖的方法论基础和程序。他们在方法论上的共同之处在于:“从思想中,从世界形成之前就永恒地存在于某个地方的模式、方案或范畴中,来构造现实世界。”换言之,把原则当成了研究的出发点,而不是当作研究的最后结论。第二,与方法论上的批判相应,马克思恩格斯对传统本体论的扭曲的有先验论因素的内容作出了彻底的清算,例如批判了它们把思维变成一种独立的力量、把语言变成独立的特殊的王国,进而在纯概念、纯语言的王国建构先验体系的作法,强调这就是他们的“哲学语言的秘密”,这样做无异于玩语言游戏。

另外,对传统本体论的一些具体结论作出了深刻的剖析和批判,例如恩格斯在《反杜林论》中指出:杜林所说的包罗万象的存在是唯一的,存在的唯一性在于它的统一性,不过是“企图以思维和存在的同一性去证明任何思维产物的现实性。”再如恩格斯还指出:传统本体论研究的存在是“纯粹的存在”或“是”,而“这种存在是和自身等同的,应当没有任何特殊规定性的,而且实际上仅仅是思想虚无或无思想之对应物的存在。”“杜林先生的世界的确是从这样一种存在开始的,这种存在没有任何内在的差别、任何运动和变化,所以事实上只是思想虚无的对应物,所以是真正的虚无。”正是看到了这一点,马克思主义哲学才能抛弃传统本体论纯粹或抽象的“存在”概念,才能否认“数”、共相、思想中的非存在的对象有独立存在性,进而强调没有必要去抽象包括这些对象的更高的范畴。

其二,马克思主义有自己的本体论理论。卢卡奇说得好:“如果对马克思所有具体的论述都给予正确的理解,而不带通常那种偏见的话,他的这些论述在最终的意义上都是直接关于存在的论述,即它们都纯粹是本体论的。”从具体的事实来看,马克思主义经典作家不仅对什么是存在作了自己的回答,而且还探讨了回答这一问题的方法论问题,在此基础上建立了自己的独特的本体论体系。

其三,马克思主义的本体论不是实践本体论,也不是物质——实践本体论,而是物质本体论。它主要包括这样一些内容:第一,承认本体论的基本任务是把握世界的统一性,承认本体论的对象是存在,承认存在的确是本体论的基本范畴,但又强调对它的阐述、揭示不能停留于纯思维推论,纯语言的游戏,而应倒过来,即基于对全部世界包括自然、人类社会和思维的一切现实的存在物的全面彻底的研究来作出关于存在的科学的抽象。这也就是说,存在范畴不能是研究的出发点,而只能通过全面的考察来抽象。第二,存在的根本规定性不是它的抽象的“是”,而是它的客观实在性,而衡量其是否具有客观实在性又要看它是否具有时空规定性,是否有运动的属性。从外延上,马克思主义所理解的“存在”,不包括非存在、虚幻的、想象的、抽象的存在,而只包括处在时空和运动中的事物,那就是一切自然、社会和思维现象。恩格斯说:“当我们说到存在,并且仅仅说到存在的时候,统一性只能在于:我们所说的一切对象是存在的(are)、实有的(exist)。”第三,存在既具有多样性,又具有统一性,而统一性的基础是它们的物质性。列宁说:“如果说世界是运动着的物质,那么我们可以而且应该根据这个运动,即这个物质的运动的无限错综复杂的表现来对物质进行无止境的研究;在物质之外,在每一个所熟悉的‘物理的’外部世界之外,不可能有任何东西存在。”恩格斯也说过:“我们自已所属的物质的、可以感知的世界是唯一现实的。”不过他们所理解的物质不是旧唯物主义的物质,所理解的世界也不是旧唯物主义的世界。因为这里的物质、世界同时还是“一种过程”,“处在不断的历史发展中”。

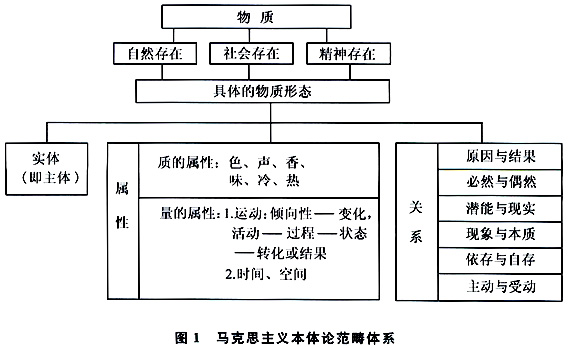

以上寥寥数语便清晰地勾勒出了马克思主义十分完整的本体论图景:世界上只有一种存在,那就是处在时空之中的、运动着的物质,除了物质以外什么也没有,什么也不存在。换言之,一切能用“是”加以述谓的东西都是物质的。从范畴论的角度说,马克思主义本体论中最高的、外延最为广泛的、最基本的范畴只有一个,那就是“物质”。当然,从“相对的”意义来说,可以加上“意识”或“精神”,即有物质和意识两个最为广泛的范畴。但列宁同时又强调,这样讲只能限定在认识论的范围内。一旦超出这个“界限”,进到本体论的范围,意识就没有与物质平起平坐的本体论地位。因为意识只是物质的一种属性、一种存在方式,是物质范畴之下的一个子范畴。列宁说:“物质和意识的对立,也只是在非常有限的范围内才有绝对的意义”。因为在认识论中,世界可分为两部分,一是能认识的精神,一是被认识的物质。一当“超出这个范围,物质和意识的对立无疑是相对的。”根据这一论述,结合其他论著中的思想,我们可以将马克思主义本体论的基本轮廓用图1表述如下:

这也就是说,在马克思主义的本体论范畴体系中,物质是最高的范畴,反映的是一切存在、一切能用“是”加以述谓的对象的普遍本质。在它之下,第二级的范畴主要有:自然存在、社会存在、精神存在。它们表示的是统一的物质的三种存在方式。第三级的范畴是具体物质形态或个体事物。它是前面两级范畴的具体化,因为存在总是以个体事物的形式存在的。而个体事物本身又是体与用、实体与属性、主体与运动的统一体。具体言之,它又以实体、主体、属性和关系为自己的存在方式,或以这些形式显现出来。这里所说的实体实际上就是主体,因为个体事物既是属性、关系的载体,又是运动的主体。从存在的程度上说,实体、主体有独立的存在性,甚至可以说是绝对的、真实的、基本的存在。而时、空、运动、关系等范畴所表述的对象不可能有独立存在性,但有相对的、依附性的存在性,因为它们表示的是某种个体事物的不同的实现 方式,亦即不同的存在方式。

(责任编辑 严 真)