摘要:本文利用2007年在福建省获得的问卷调查数据,围绕“两性是否平等参与权力职业领域?”这一问题,通过不同性别间职业地位与主观感知的比较,描述和分析了科级、处级两性在权力参与中的差异,同时深入探讨了影响女性平等参与权力职业领域的因素。基于这一实证分析,本文还提出了促进权力职业领域性别平等的政策思路。

关键词:性别平等;权力职场;问题;建议

中图分类号:C913,14

文献标识码:A

文章编号:1008—1569(2008)06—0168—08

对性别平等的探讨一直是两性和谐关系构建中的一个主题,女性的政治参与尤其是权力参与状况是评价性别平等程度的一项重要指标。在政治参与研究领域,一方面,有学者指出,女性政治参与在两性平等基本国策和性别保障政策的推动下取得了一定进展。第二期中国妇女社会地位调查数据显示,女性的参政、从政水平有所提高,各级部门中女性领导的比例也有一定增长;另一方面,大量研究也表明,在颇具性别敏感性的权力职业领域,女性的参与情况却不尽如人意,集中表现为女性干部在各级领导班子中的比例偏低,权力参与的层次较低,普遍存在着“三多三少”的现象,即女干部在基层的多、任高层领导的少;任副职的多、任正职的少;一般岗位多、重要岗位少,因此决策影响力度小。权力职业领域中对女性的这种貌似重视却又不甚重视的情况,不免造成我们在客观评价两性的权力参与时陷于困惑:平等,抑或不平等?还是二者兼而有之的“不完全平等”?围绕这一问题,我们通过对经验调查数据的分析,试图就“权力职场中女性是否获得了与男性平等的地位?”“从政女性的主观感知如何?”“是否存在某些积累女性从政劣势、最终导致性别不平等的因素?”等作一探讨。

一、相关研究述评

国外女性主义者十分重视女性参政对于实现两性平等的重要性,相关文献的研究主要集中在探讨世界上不同地区女性权力参与的模式和总结推进女性参政的措施等方面。研究者们将当今世界女性参政模式归纳为北欧模式、南亚模式、社会主义国家模式和拉美模式四种;并将世界各国推进女性参政的措施、做法归纳为两类,一是制定促进女性参政的相关法律法规,二是制定促进女性参政的相关政策措施。

我国学界对女性政治参与问题的研究是从20世纪80年代开始的。90年代初之前,关注的问题主要是妇女参政的内容、实质、优势、规律、途径等,研究方法大多数采用描述性研究。90年代中后期开始,研究者们重点考察中国妇女参政的历史和现状,分析制约妇女参政的原因,并集中对女干部的比例指标,培养选拔女干部的政策、女干部的能力建设等问题加以探讨,同时更加深入地比较了中外女性参政的状况。这个时期出版了一些有较大影响力的专业书籍,如《女性权力的崛起》、《新中国妇女参政的足迹》和《女性与社会权力系统》等。在研究方法上,研究者开始转向多学科视角,采用更加科学的方法进行研究。近年来,对女性权力参与的研究重点转向更加具体的女性参政的操作化程序与环节,并且开始在制度层面上对相关的政策进行了较深入分析,并在借鉴国际经验的基础上提出了将社会性别视角纳入政策及制度的思路与对策,取得了丰硕的成果,研究方法也倾向于采用规范的质性方法与定量方法。

综观我国女性政治参与的研究现状,尚存在一些问题:一是描述性研究较多,学理性探索较少;二是比较研究尚有待于深入。除中外比较之外,不同性别、群体间的比较研究较为薄弱;三是宏观层面的研究较多,针对性不够;四是缺乏对影响女性平等参政的诸多相关因素进行系统研究和定性定量分析。针对这些不足,本研究以女性中较深介入权力领域、对传统性别角色背离最远、对公域和私域二元区分挑战最为有力的特殊职业群体——女性领导干部为研究对象,就其是否获得与男性领导干部平等的职业地位与主观感知加以考察,分析其中导致两性差异的因素,评估女性在权力资源分配格局中能否获得较为有利的条件,从而对性别平等的总体状况作出客观的评价。

二、资料、思路、框架与假设

本研究采用的数据来自于2007年5月-7月在福建省委党校春季班、省妇联干部培训班和省妇干校实施的干部职业发展调查,调查对象多为来自全省各地党政机关、群团组织和事业单位的处级、科级干部,少部分为组织部门选派的选调生。此次调查共发放问卷400份,收回有效问卷357份,回收率为89.3%。样本中男性177人,占49.6%,女性179人,占50.1%;年龄在21—30、31—40、41—50、51—60岁区间的样本数为117、40、115和85人,分别占总样本的32.8%、11.2%、32.2%和23.8%。从职级来看,男性样本中有39位无级别、21位股级、4位科级、113位县处级,女性样本中有30位无级别、23位股级、42位科级、84位县处级,行政级别为无级别、股级、科级和县处级的样本依次占样本总数的19.3%、12.3%、12.8%和55.1%。根据研究目标的需要,我们选取其中的科、处两级干部共计243个样本资料进行研究。

我们研究思路是,首先,通过相关检验评估和比较不同性别在权力职业领域中的地位;其次,通过统计描述和分析来探讨与比较两性在参与权力职场时的主观感知;第三,通过相关分析和多元回归方程,来分析性别因素、制度因素、个体因素和社会因素等各变量对两性权力参与地位的影响;最后,在前面分析的基础上提出相应的政策思路。

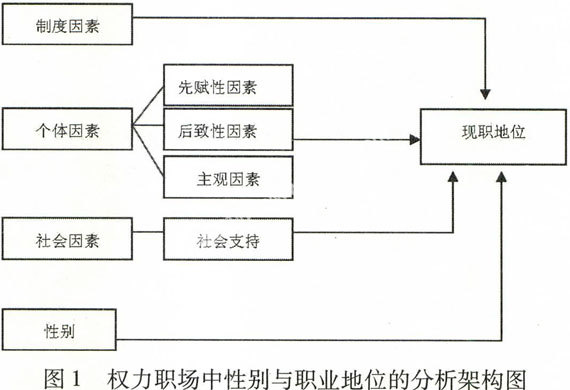

从已有文献与本研究需要出发,我们提出如下分析框架,作为本研究的逻辑脉络:

基于以上研究思路与分析框架,本文需要检验的假设是:权力职场中不同性别间存在地位与主观感知差异,其中权力参与地位的差异受到性别、制度、个体和社会等因素的影响。

三、权力职业领域中两性的权力参与地位

为了回答“权力职场中女性是否存在着不平等参与的劣势?”这个问题,我们在调查问卷中设计了两类衡量指标,一类是客观性指标,即调查对象的权力参与地位,另一类是主观性指标,这是调查对象在参与权力职业时的主观感知。对于权力参与地位,我们将之理解为个体在权力职场空间中的位置,它决定着权力参与者拥有多少权力资源。本研究中我们用“现职级别”和“所在行业部门”作为权力参与地位的操作变量。

性别变量与权力参与地位变量之间的相关关系及其假设检验结果显示,两个客观性变量“现职级别”、“所在行业部门”与性别变量,在0.000和0.006的显著性水平上呈明显关联,其相关系数分别为0.396和0.148。说明在科级、处级两类干部中,客观上确实明显地存在着职业地位上的性别差异。

首先,性别与现职级别相关系数高达0.396,而我们对性别变量的赋值为:男=1、女=O,正相关则意味着女性干部的职业地位在总体上明显低于男性干部。其次,行业部门结构中也存在着某种“性别隔离”现象。性别与行业部门的相关系数为0.148并呈显著相关,说明女性

干部在行业中的分布不同于男性干部。另外,根据我们对不同性别和行政级别样本在行业部门中的分布情况的统计可以看出,在党政、司法、经济管理和国资等权力核心部门中,处级男干部86人,处级女干部62人,男性居于较明显的优势。即使在女性分布较集中的文教、卫生、传媒管理部门,处级男干部16人,处级女干部9人,男性也占有更多的比例。处级女干部在群团组织中的比例较大。一些女性主义学者认为,几乎所有的工作场所都因性别而隔离,性别隔离形成了两性在职业类型和行业部门上的性别集聚,导致两性在职场上的制度化距离。本次调查数据进一步印证,“性别隔离”现象同样存在于权力职业领域中,较高级别干部中性别的部门区隔较为明显。综上可见,权力职场中女性与男性的权力参与地位存在着客观上的差距。

四、权力职业领域中两性的主观感知

对参与者主观感知的考察也是评价权力职场中的性别平等状况的一个重要方面。在本研究中,我们将之操作化为个体的“工作满意度”、“权力参与动机与价值取向”以及“两性对从政女性的评价”。

根据相关分析,性别与综合反映权力参与主观感知的工作满意度间的相关系数仅为O.1以下,且相关关系不具有统计显著性,显示二者间的关联度极低。换言之,在科级、处级两类干部中,两性对于权力职场中的工作满意度并无二致。

然而,两性参与权力职业领域的价值取向却存在较明显差异。问卷通过“在工作选择中您会首先考虑哪一种工作?”和“您最重要的工作目的是什么?”两个问题来了解两性权力参与的动机与价值取向。从回答的结果可以看出,选择“能发挥个人能力”、“工作环境好”、“报酬优厚”、“有自主性”、“符合自己兴趣”的男性81人,女性109人,显示两性干部均具有显著的个人取向。同时,男干部中有11人选择了“对社会贡献大”的工作,而女干部仅有4人选择此项。这说明,较多男干部在具备个人取向的同时还兼具社会取向,较多女干部的价值观则更明显地倾向于个人。

男性的个人社会双重取向与女性的单一个人取向,在工作目的的选项中得到更进一步的验证。男干部中有35人选择“为了维持家庭和自己的生活”,34人选择“发挥自己才能”,31人选择“为社会做贡献”,显示他们多数人在工作动机方面具有较强的双重取向。女干部中有40人选择“获得经济独立”,34人选择“发挥自己才能”,22人选择“维持家庭和自己的生活”,仅18人选择“为社会做贡献”,显示她们多数人的工作动机还是以个人独立和个人发展优先。根据满足需求的层次理论,人们总是优先满足最迫切的需求。权力职场中女干部个人化的价值取向与工作动机从一个侧面折射出她们个人需求满足的艰难,也说明与男干部相比,她们显得相对弱势。从保护弱者的角度来看,目前制度上对于女性从政比例的强制规定和保护性政策也恰恰印证,女性在权力职场仍然是一个需要被保护的群体,两性对权力的参与并不平等。

两性在权力参与中的不平等还表现在权力职场中女性承受的压力与负荷大于男性。调查中不同性别对“您对工作负荷是否满意”这一问题的回答很清楚地说明,女干部感受到的压力较大,处于较为不利的处境。男干部中41.5%对工作负荷不太满意,58.4%对工作负荷感到较满意或很满意,没有人选答不满意。女干部中选答较满意的比例与男干部差不多,但却有11,7%的人对工作负荷不满,很满意的没有。女干部对工作负担的满意度总体低于男干部,说明她们承受的压力比男干部重。很多人遭遇工作与家庭双重重负,身心俱疲,久而久之,容易失去进取心。

除了来自工作的压力,女干部的心理负荷还源自社会歧视与异性偏见。从两性干部对女干部比例偏低原因的选择结果,可以明显地看出女性参与男性主导的权力职场时承受着较多的偏见与压力。女干部中有65人认为权力职业中女性比例偏低的最大原因是“社会偏见”,41人认为是“培养选拔不利”,仅4人认为是“女性领导能力差”所致。与此形成鲜明对比的是,男干部在选择解释政界女性比例偏少原因的选项时,有38人认同“女性领导能力差”,为各选项选择人数之最。

此外,两性对女干部最大优劣势的评价更加深入地表明,女干部参与政界时面临着巨大的心理负担。比较表1和表2可以发现,男性眼中女干部的最大优势排序靠前的依次为“认真、耐心、细致”、“领导重视、政策倾斜”、“低调稳重、温和”等基于女性性别特质的性格特点与源于制度保护政策的性别优势,甚至连女性“在职场上容易吸引眼球、得到理解和帮助”都成为优势之一,而真正有利于女干部在职场上发挥作用的“个人能力素质”、“敬业实干”、“能与男干部形成优势互补”等选项却落在最后。男性眼中女干部最大的劣势则是与女性与生俱来的能力不足。当谨慎、胆小、无魄力和心胸狭隘、虚荣心强,摆脱不了家庭、感情用事等与女性性别有着千丝万缕联系的刻板印象特征被视为女干部职业发展中的劣势时,真正导致女性性别弱势的歧视与偏见、社会文化、制度障碍等因素就退到了不起眼的角落,无人关注了。一旦弱势被说成是性别所固有的特征时,女性心理上的负荷就会变成一道挥之不去的枷锁,禁锢她们的职业发展。

五、影响两性权力参与地位的因素分析

如上所述,权力职业领域中,女性在总体上处于弱势地位。那么,哪些因素在女性弱势地位的形成中发挥了作用?对于这个问题的探讨能帮助我们厘清思路,发现权力职场中性别不平等的症结所在。

我们将性别因素与制度因素、个体因素、社会因素等作为自变量,以现职级别为因变量建立多元回归模型,来考察在控制了其他因素的条件下,性别是否对干部职级产生影响。各影响因素的操作化如下:单位主管部门级别即单位类别代表制度因素;个体因素包括先赋性、后致性和主观等因素,其中年龄、父母行政级别等为先赋性因素,教育程度为后致性因素,性别意识和成就动机等为主观因素;反映个人社会支持情况的社会网络规模和社会网络顶端等为社会因素。这些变量中,性别为虚拟变量(女:0),年龄、社会网络规模、性别意识、成就动机为定距变量,其余为定序变量,但在分析中以定距变量对待。回归分析结果如表3。

上述回归模型R2达到0.428,显著度为0.000,预测精确度较为理想。在回归方程中,家庭背景和性别意识的影响不具有统计显著性,表明父母职级高低、是否具有较强性别意识等因素对于个人职级均无显著影响。对现职级别的影响具有统计显著性的因素有性别、年龄、教育程度、社会网络规模、社会网络顶端、成就动机和单位类别等。其中社会网络规模的标准回归系数为负,即影响呈负向,表明交往人数多、社会接触面广不见得有利于获得较高职级。性别、年龄、教育程度、社会网络顶端和单位类别等变量的标准回归系数为正,即影响呈正向,表明男干部职级总体上高于女干部,年龄越大职级趋于越高,较高教育程度有助于获得较高职级,交往对象的层次越高、单位主管部门级别越高则越有利于获得较高职级。从标准回归系数和显著度来看,对干部现职级别的作用从大到小依次为:年龄、社会网络顶端、单位类别、成就

动机、教育程度、性别和社会网络规模。这说明,在权力职场中,工作资历、个人交往层次、单位资源、个人的目标预期、学历等对干部的职级均会产生较大影响。性别对干部职级产生了一定的影响,但其作用力并不是最大的,仅居于上述因素之后。换言之,女性干部职级总体上低于男性干部,性别因素在其中发挥了作用,但这一状况也与多种因素有关。其中性别非但不是唯一因素,而且也不是最重要的因素。

至此,前文提出的“权力职场中不同性别间存在地位差异,其差异受到多种因素影响”的假设成立,“不同性别的主观感知不同”因两性的工作满意度趋同而仅得到部分验证。

除此之外,我们还进一步比较了影响两性干部职业地位的因素,表4是对两性样本分别进行职业地位与各因素相关检验的结果。

根据各因素的相关系数和显著度,与男干部职业地位相关的变量按其相关度从大到小依次为:年龄、社会网络顶端、成就动机、性别意识、单位主管部门、教育程度、父母行政级别;与女干部职业地位相关的变量按相关度从大到小分别为:单位主管部门、行业部门、年龄、社会网络规模、父母行政级别、教育程度、性别意识、社会网络顶端和成就动机。

就一致性而言,年龄、单位主管部门、网络顶端、父母行政级别、教育程度、性别意识和成就动机七个变量均与两性职业地位具有显著关联,需要注意的是,由于上述回归分析中加入其它控制变量之后,家庭背景与性别意识两个变量对干部职业地位的影响变得不显著,故将之从显著关联的变量中排除。可见,权力职场中职业发展和从业者的工作资历、单位资源、社会资源、人力资本与职业目标预期等息息相关;从两性样本的区别来看,行业部门、社会网络规模等因素明显地作用于女干部职位,却对男干部职位无显著影响。说明女干部在职业发展中存在着比男干部更多的制约因素,部门区隔、社会支持等方面的劣势都可能对其职业发展产生很大限制。

由此,我们可以解释权力职业领域中女性职业地位总体偏低的状况。尽管国家长期以来坚持男女平等导向,制度上对较弱势女性施行规定从政比例和倾向性保护政策,赋予女性进入该领域的机会,在很大程度上保证了女性对权力职业的最低限度参与。但是,与男性相比,女性在权力职业领域中的参与和发展机会受到诸多因素影响。行业部门、单位资源等制度因素的影响尤为显著,女干部的升迁发展在很大程度上取决于其所处单位行业和个人的政策机遇等制度性因素,带有明显的制度化色彩。由于女性权力参与所依赖的保护性制度同时也规定了国家权利授予方式下“男主女辅”的资源配置格局,因而对制度性因素的倚重,使女性始终难以超越其配角地位,造成了事实上的不平等。同时,浸淫着传统“男主女辅”、“男强女弱”性别文化的社会化教育,培养出女性普遍较低的成就需求,加上现实生活中女性职业发展需要付出的高成就代价,进一步在主观上压制女性在权力职业领域中的发展意愿,加剧了女性的弱势地位。此外,工作资历、教育程度等硬件因素,以及家庭背景、社会资源等个体因素也同样影响着女干部的遴选。总之,由于受制于多种因素,女性要在权力职场上脱颖而出,获得较好发展,就必须付出比男性更多的代价。

六、结论与建议

本文围绕“两性是否平等参与权力职业领域?”这一问题,通过不同性别间职业地位与主观感知的比较,描述和分析了科级、处级两性在权力参与中的差异,同时深入探讨了影响女性平等参与权力职业领域的因素。我们发现,尽管以促进性别平等为初衷的制度和干部任用政策在一定程度上增加了女性对权力职业领域的参与机会。但是,女性在权力参与中总体地位偏低,权力职场中部门结构仍然存在针对女性的“性别隔离”,加上社会歧视与异性偏见、弱社会支持、低成就动机与高成就代价等共同构成影响女性职业发展的障碍因素,作用于女性权力参与的全过程,由此形成权力职业领域中的性别不平等。

针对以上研究发现,我们认为,当前提升权力职业领域女性地位、促进两性平等参与的关键在于消除由制度政策衍生的性别歧视、提高女性获取社会支持的能力、激发女性成就动机与倡导社会文化对女性参政的认同。具体而言,有如下三种政策思路:

第一,完善制度,确保权力职业领域中不同性别得到平等对待。为此必须调整和完善干部培养选拔政策与制度,打破职业中的性别隔离,真正弥合干部培养选拔制度政策中的性别鸿沟,使之避免在具体的政策执行中产生制度性变异,而变成限制女性参政地位提高的阻碍。

第二,正视差异,针对女性权力参与的弱势采取积极行动。这意味着需要通过多渠道的特定行动彻底移除女性在权力职业领域中的发展限制。为此必须大力加强女干部的教育和职业培训力度,扩大女性社会交往、强化社会支持,提高她们参与多种社会资源配置的能力。

第三,重塑性别文化,将性别平等植入社会文化结构,在权力参与中实现性别主流化。为此需要构建新型的社会性别文化,消除社会歧视和男性偏见,从文化根源和社会环境上彻底改变女性低成就动机和高成就成本的状况,为推进两性对权力的平等参与打造坚实基础。