[摘 要]“封建”是一种国家结构形式而不是一种政体。“封建”是一种政治制度而不是一种经济制度。“封建”既不是社会形态,也不是社会阶段。先秦时代的国家结构形式是复合制的“封建”王国,政体是等级式贵族专制;从秦到清的国家结构形式是单一制的帝国,政体是皇帝独裁专制,而春秋战国就是完成这个变化的转型期。 中国古代的经济结构是一个复杂的综合体,并不是所谓的“封建地主经济制”。

[关键词]封建;国家结构形式;政治制度

[中图分类号]H03 [文献标识码]A [文章编号]1671-88IX(2008)05-0528-07

一、“封建”是国家结构形式而不是政体

国家结构形式的关键是国家整体与其组成部分的关系问题。现代政治学理论把国家结构形式分为单一制和复合制两种类型:单一制是由若干行政区划构成单一主权国家的国家结构形式,复合制是由若干个具有较大自主性的政治实体(如州、邦、省等)联合组成各种联盟的国家结构形式。单一制国家可以分为中央集权型和地方分权型两种类型。复合制国家可以分为联邦、邦联、君合国、政合国等多种类型。政体是指政权的组织形式。在人类历史上出现过的政体有很多。对众多的政体类型,学者们提出了三分法、二分法、多层次分法等几种不同的分类法。亚里士多德将其分为君主政体、贵族政体和共和政体三类;洛克将其分为君主政体、寡头政体和民主政体三类。二分法是将其归纳为君主政体和共和政体两类。多层次分法则以几种标准来划分政体,将其分为直接制与代表制、世袭制与选举制、内阁制与总统制等等。

“封建”在中国是“封邦建国”的简称,西周封建诸侯是中国“封建”的典型。它是中国古代的一种国家构成形式,它最大的特点是虽然有最高首脑天子,但却通过建立诸侯国实行贵族分权。我们很难将这种形式的国家结构形式归人现代政治学理论的分类学说中的某一类别里。商周时代还未形成大一统的中央集权体制,当时的中国并不是一个实行单一制国家结构形式的国家,诸侯在自己的王国里拥有全部的权力。这种情况有点类似西方的复合制国家,所以有的学者称之为“方国诸侯联盟体,有的学者称之为“族邦组合体”,但这些诸侯又都接受天子的分封,并没有自行结成一个联盟。孟子说:“天子一位,公一位,侯一位,伯一位,子、男一位,凡五等也。君一位,卿一位,大夫一位,上士一位,中士一位,下士一位,凡六等。”他把天子和诸侯、卿、大夫、士看成是同样的贵族。这种关系很像欧洲中世纪的等级君主制,所以严复把feudalism翻译成为“封建”是有道理的,然而无论在天子的王畿还是在诸侯国内,政治体制又都是专制的,只不过与后来皇帝独裁专制的大一统帝国相比多了一点与专制并存的贵族共和与国人民主的成分而已。

在中国的先秦时代,无论天子的王畿也好,还是通过“封建”形成的诸侯国也好,政体都是专制的。商周时代国家刚刚形成不久,还处于国家的早期形态,它的专制政体是从五帝时代“酋邦”的娘胎里带来的。造成这种专制政体的原因,一是因为部族之间的武力征服,二是因为天子和诸侯都是本族的族长。他们的权力是从族长、家长的权威直接转化而来的,甚至不需要像西方那样通过“神授”来获得。政族合一、家国同构是中国式专制的主要根源。尽管如此,在国家形成的早期,氏族部落社会的原始民主权力依然残存着,贵族能以“共和”、“顾命”、“三公”的形式控制政权,国人也可以以“咨国人、询万民”的形式来表达自己的意愿,甚至可以用“暴动”的形式赶走国君而不受到惩罚。

这种“封建”的国家结构形式经过春秋战国的兼并最后被秦王政的统一打断了。秦始皇在中国历史上第一次建立了一个大一统的帝国,在以后的两千年间虽然不断地改朝换代,而且建立王朝的统治者也并不一定都是汉族,但这种中央集权的单一制国家结构形式始终没有发生变化。当大一统帝国瓦解之后,尽管区域性政权的国家规模大大缩小,但国家结构形式仍然是中央集权的单一制,而不是“封建”的、贵族分权的复合制。尽管秦始皇用暴力废除了封建制,在全国推行了郡县制,但“封建”——也就是贵族分权的复合制形式已经实行了两千年,它的影响绝不是一下子就能被消灭干净的。所以,从西汉到明清,“封建”藩王的复合制国家结构形式始终镶嵌在单一制的大一统帝国内,时断时续地与中央集权制并存着。

国家结构形式和政体有各种不同的类型,这些不同的类型并不是水火不相容的,而是可以重叠、交叉、兼容、杂糅、镶嵌的。正因为如此,人类历史才会表现出如此丰富多彩的形式,而不是像“五形态论者”那样把人类的历史描述得那么单调,只有整齐划一的五种形态。

二、“封建”是政治制度而不是经济制度

中国先秦时代通过分封制建立诸侯国的目的是为了“封建亲戚,以藩屏周”,这是“小邦周”在征服了“大邦殷”以后实行的一种“武装部落殖民”的政治制度,在经济上周人是通过“分之土田陪敦”、“赐之山川,土田附庸”,实行井田制。

欧洲中世纪的feudalism是蛮族入侵后通过分封领地建立“封主一封臣”的人身依附关系,在政治上国家权力分散,诸侯在领地内拥有世袭的军事、政治、司法、财政等各种权力,在经济上实行的是自产自销、自给自足的庄园经济。

由于中国的“封建制”和欧洲的feudalism在政治上十分相像,因此当feudalism被翻译成“封建”以后能够被大家长期接受。然而由于中国的井田制和欧洲的庄园制在经济上大相径庭,因此从来没有人把井田制和庄园制对等起来说它们都是“封建”的经济制度。所以,只有东西方类似的“封建”政治制度,而没有东西方一致的“封建”经济制度。然而“五形态论”为了要把中国的商周时代说成是奴隶社会并把从秦到清说成是封建社会,不惜削足适履、指鹿为马,硬把井田制说成是奴隶制的土地制度。但是庄园制在中国既不发达也不普遍,于是就捏造出了一个“封建地主制”。把地主剥削农民说成是“封建地主经济”,实则大谬特谬。

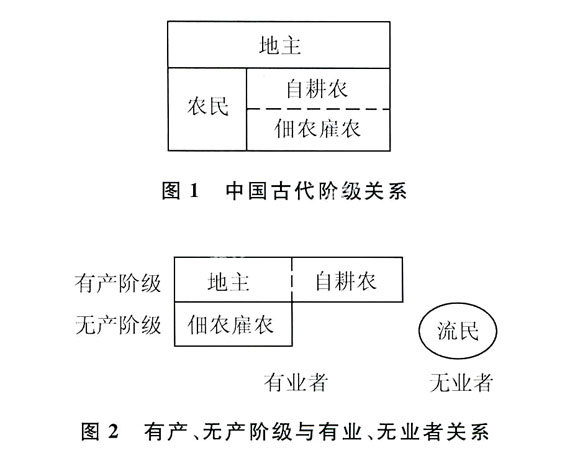

“五形态论”秉承阶级与阶级斗争学说,把中国古代的阶级关系说成是地主剥削压迫农民,并把农民阶级再分为自耕农和佃农雇农两个阶层。这一阶级关系可以用图1来表示。可是图1中的农民并不是一个实实在在的阶级,而是一个抽象的概念,事实上并没有什么虚拟的“农民”,而只有具体的有地的自耕农和无地的佃农雇农,他们和地主之间的关系应该用图2来表示。

地主和自耕农都属于有产阶级,他们的区别只在于占有土地的多少不同而已。“农民”若是指“务农之民”,则自耕农是小农而地主是“大农”,地主虽然不亲自耕种田地,但是他们在经营管理田地,不妨称之为“自营农”;“地主”若是指“有地之主”,则地主有大、小之分而自耕农是“微型地主”。自耕农并不是地主剥削压迫的对象,但却是地主兼并土地的对象。自耕农和地主是一根藤上的两只瓜,他们共同瓜分着有限的土地资源,通过买卖(当然也不乏巧取豪夺)进行土地的再分配,他们之间的矛盾斗争来自于竞争有限的土地资源而不是因为剥削与压迫。

受地主剥削压迫的是佃农和雇农。他们没有土地,是无产阶级,但是有职业、能生存。他们和地主既是剥削压迫与被剥削被压迫的关系,又是相互依存的关系,还常常有着同姓本家的血缘关系。魏晋乱世在地主庄园和豪强坞堡中这种依存关系显得尤为突出和重要,因为孤立无援的自耕农极易死于战乱,而结坞自保的依附民则比较容易保全性命。当豪强大族武装起事之时,他们的亲兵部曲也主要是由依附于他们的农民构成的。

真正成为社会动乱根源的并不是无产有业的佃农雇农,更不是有产有业的自耕农,而是无产无业的流民。流民主要来自于破产的自耕农,他们既没有地,也不务农,他们其实已经不再是农民,而且也不构成为一个阶级,他们是被排挤出社会阶级的弃儿,他们才是造反、作乱、起义的主力。可是怎么给他们定性呢?是“封建流民”还是“反封建流民”呢?

中国自古以来是一个农业国,人口的主体是农民,而农民的主体是自耕农,也就是所谓的小农。虽然自耕农的数量及其在总人口中的比例在史书中并没有具体的统计数字,但是我们可以通过历代政府统计的人口、土地数字来进行推算。

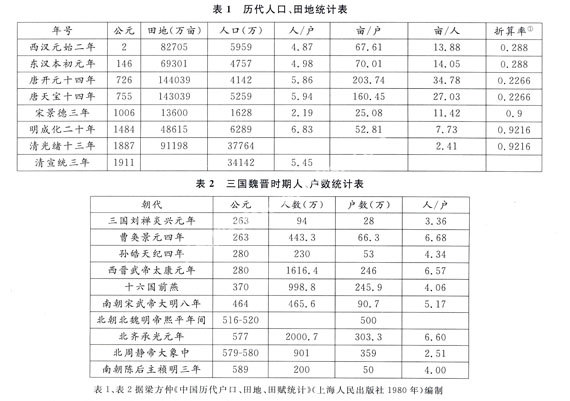

表1是大一统时期的人、户和田地数字,表二是分裂割据时期的人口和户数,因为政局动荡,所以缺乏田地统计数字。从这两张统计表中可以看出这样几个问题:1 三国魏晋南北朝时期入户数字锐减的原因一方面是因为是战乱导致人口死亡,另一方面因为这一时期大地主庄园十分发达,庄园里隐匿了大量的人口,所以政府掌握控制的人口就大大减少了。另外寺院经济的过度发展也会导致政府掌控人口的减少,所以这一时期的政府会屡屡发起灭佛运动——“三武之厄”。2 不管政府掌控的人口多少,户均人数都在5—6人左右。这种“一夫挟五口”的家庭形式正是典型的小农。3 文献记载标准的户均占地数为“一夫百亩”,表一所显示的户均占地亩数虽然大多数没有达到这个标准,但是和1928年李景汉先生在河北定县做的调查所得出的结论却相差并不大。

以上四个表有力地证明,两千多年来中国的社会一直是稳定地由众多的自耕农构成的,地主并不是社会结构中的主要成分,根本不存在“占人口少数的地主占有绝大多数的土地”和“地主与农民的矛盾是社会主要矛盾”的情况。

春秋战国时代随着井田制的瓦解,各国先后进行了一系列赋税制度的改革,从齐国的“相地而衰征”,到晋国的“作爰田”、鲁国的“初税亩、楚国的“量入修赋”、秦国的“初租禾,各国普遍都实行了“履亩而税的制度。在实行井田制的时代,公田的收入是归贵族所有的,而天子除了王畿的公田收入之外就只能从贵族那里得到一点贡赋,他们的收入不会比贵族多得太多;而实行了“履亩而税”以后每一亩田地的赋税都流入了国君的腰包,然后再以俸禄的形式分配给作为官僚的贵族,这样就大大削弱了封建贵族的力量,而大大加强了专制国君的经济实力。战国时期各国的变法废除了世卿世禄制推行军功爵制度,进一步从政治上强化了这个趋势,所以变法遭到了贵族的殊死反抗,吴起、商鞅都因此而死于非命。

孔子所说的“礼崩乐坏”是指天子与诸侯、诸侯与卿大夫地位的逆转,之所以会出现“礼乐征伐自诸侯出”甚至“陪臣执国命”的现象,是因为诸侯和卿大夫有雄厚的经济实力做后盾,而他们的经济收入就来自于小农交纳的赋税。因此“使黔首自实田”(《秦始皇本纪》集解引徐广注)和通过授田制、假田制、王田制、屯田制、占田制、均田制等各种各样的土地制度扶植自耕农就成为帝国的基本国策,皇帝的经济基础就是这些缴纳赋税的自耕农或者说是占有小块土地的自耕农,而不是占有大片土地的地主。

马克思、恩格斯指出,“亚细亚形态”最大的特点是“不存在土地私有制”。对于这句话人们往往感到难以理解,总以为实现土地私有化是扶植了地主。实际上“开阡陌封疆”、“使黔首自实田”以后所造就的是自耕农。中国的土地私有化并不是西方社会那种“所有者可以处分土地”的完全的私有制,中国土地私有的前提是承认“普天之下莫非王土”,承认以皇帝为代表的国家是全国土地的最高所有者。皇帝之所以能够成为全国土地的最高所有者,是因为他用武力征服了全国,而自耕农所有的土地因为是国家授予的,所以他们不仅要承担相应的经济义务向国家交纳田赋、口税、户捐,而且还要在经济义务之外为国家服劳役、兵役、差遣。通过“使黔首自实田”扶植自耕农,使原来在井田上依附于贵族的农民变成了在私田上依附于国家的农民,这才是井田制瓦解和土地私有化的本质。

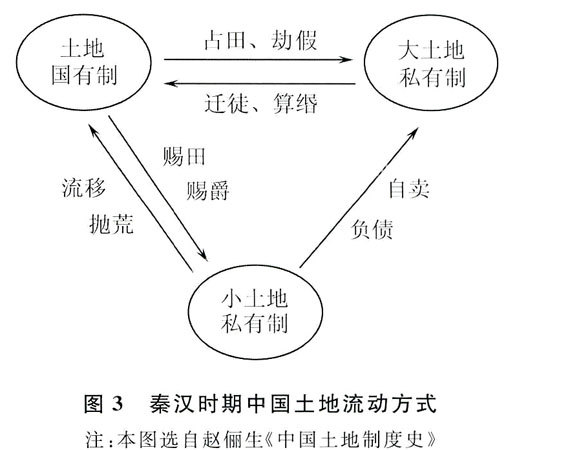

由于国家、皇家以及全体官僚的花销主要来自于自耕农缴纳的赋税,因此如果皇帝好事兴作、官吏贪污腐化、国家内忧外患,那么就要加重自耕农赋税徭役的负担,其结果就会导致自耕农破产。即使政治清平,因为自身力量弱小,所以一旦遇到洪涝旱灾、疾病缠身,或者好吃懒做、吃喝嫖赌,自耕农也会倾家荡产。自耕农破产以后最终的求生手段就是出卖赖以生存的土地,这样通过土地的买卖和商贾的积聚就会产生“田连阡陌”的大地主。当然通过政治途径例如赏赐军功和武力侵夺也可以形成这样的大地主。土地的集中可以形成集约化经营的庄园,可以提高农业生产的效率,但是同时也会造成社会的动荡不安,还会严重影响国家的财政收入,而且富可敌国的地主豪强会成为执政者的竞争对手,所以负责任的政府官员对于出现“贫者无立锥之地”的土地兼并现象总是忧心忡忡,强有力的皇帝总是要重拳出击打压豪强。赵俪生先生指出秦汉时期土地是以图3的方式流动的,这是极有见地的。

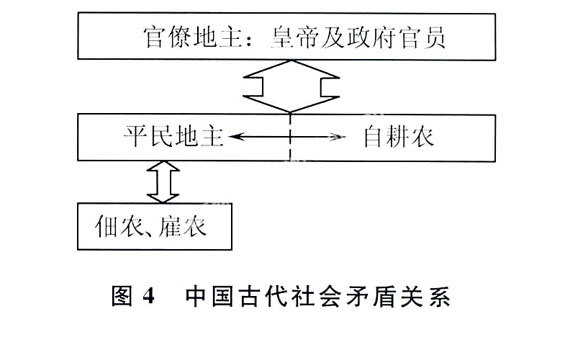

常常有人把皇帝说成是地主阶级的总代表,这又是在阶级斗争学说的指导下不从事实出发得出的误解。如果佃农雇农因为地主剥削压迫过甚而起来造反的话,那么冤有头债有主,他们应该去杀迫害自己的地主,而不应该去反官府。如果自耕农因为破产铤而走险的话,那么只能是因为政府的赋税徭役太重而不会是因为地主剥削压迫过甚。

通常所说的“地主”其实也是一个虚拟的概念,实际上并没有什么笼统的“地主”,而只有掌握政治权力的官僚地主和无权的平民地主。官僚地主是“士、农、工、商”四民中的“士”,而平民地主和自耕农一样都是“士、农、工、商”四民中的“农”。对于政府而言,平民地主和自耕农一样都是编户齐民,都是老百姓,他们与政府之间存在着相同的利益冲突。正因为如此,所以我们发现历史上所谓的“农民起义”没有哪一次是纯粹的“农民”的起义,如果不是由地主或地主阶级知识分子在领导起义,也是由他们以军师、谋臣的身份在指导着起义。古人在讲到起义造反的时候总说是“官逼民反”,只有现代人才说是因为地主压迫农民,中国古代社会的利益冲突和矛盾斗争应该如图4所示,主要的矛盾是官民矛盾,而不是阶级矛盾。

没有人把自耕农叫做“封建农民”,更没有人把佃农、雇农叫做“封建农民”,可是为什么要把地主叫做“封建地主”呢?难道他们不是同时并存的吗?难道他们不是一对矛盾吗?如果没有“封建农民”,哪来“封建地主”呢?把地主叫做“封建地主”是毫无道理的,因为地主既不是皇帝“封”的,也不是政府“建”

的,作为土地的所有者,他们和自耕农是一样的。他们占有的土地主要是通过买卖积累起来的,这是市场运作的结果,凭什么叫他们是“封建地主”呢?至于皇帝,他是凭武力登上宝座的,而官员是皇帝委任的,他们都不是“封建”的。

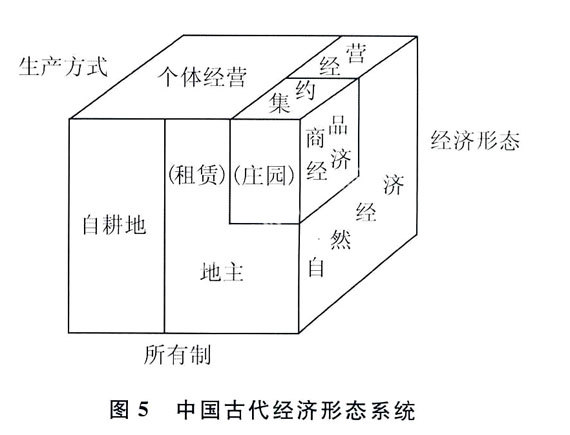

在从秦到清的两千年间,中国的经济形态从来也不是一个简单的“地主经济”,更不是像欧洲中世纪那样的“庄园经济”,而是一个由多种经济成分和多种经济形态构成的复杂系统,这个系统可以用图5所示的“魔方”来表示。这个复杂的经济系统和“封建”无关,无论所有制和生产方式,还是经济形态和阶级成分,都与“封建”毫无关系。

三、“封建”既不是社会形态,也不是社会阶段

把“封建”视为一种社会形态或人类社会一个必经的阶段,前提是认定人类社会存在着一个普遍适用的统一规律,这个规律就是“五种社会形态顺序发展论”,或称“五形态论”、也叫“单线论”。

马克思和恩格斯确实在他们的书里说过:“亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态演进的几个时代”,但他们这样做只是在“描述西欧的资本主义经济制度从封建主义经济制度内部产生出来的途径”,他们从来也没有把这些社会形态连成一条线,更没有把“关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论”,认为“一切民族,不管他们所处的历史环境如何,都注定要走这条道路”。

1853年,35岁的马克思在研究了印度的历史后指出:“东方(他指的是土耳其、波斯、印度斯坦)一切现象的基础是不存在土地私有制。这甚至是了解东方天国的一把真正的钥匙。”他的这一观点马上得到33岁的恩格斯的附和与支持。后来他们又进一步指出:“在印度便产生出一种特殊的社会制度,即所谓村社制度,这种制度使每一个这样的小单位都成为独立的组织,过着自己独特的生活。”“东方的专制制度是基于公有制。”“各个公社相互间这种完全隔绝的状态,在全国造成虽然相同但绝非共同的利益,这就是东方专制制度的自然形成的基础。”页)这一系列论述构成了他们关于“亚细亚形态”的理论。马克思和恩格斯之所以会提出“亚细亚形态”这样一个概念,就是因为他们看到了东方社会形态与西方社会形态的不同。

但他们在晚年却又几乎不提“亚细亚形态”,这是为什么呢?1868年马克思在给恩格斯的一封信中说:“俄国人在一定时期内(在德国起初是每年)重分土地的习惯,在德国有些地方一直保留到十八世纪,甚至十九世纪。我提出的欧洲各地的亚细亚的或印度的所有制形式都是原始形式。”恩格斯也认识到:“土地公社所有制这种制度,我们在从印度到爱尔兰的一切度日耳曼语各民族的低级发展阶段上……都可以见到。”“在西欧,包括波兰和小俄罗斯在内,这种公社所有制在社会发展的一定阶段上,变成了农业生产的桎梏和障碍,因而渐渐被消除了。相反地,在大俄罗斯(即俄国本土),它一直保存到今天。”既然这种社会形态在欧洲历史上也同样存在过,那么再称其为“亚细亚形态”就不合适了。

尽管马克思和恩格斯不再提“亚细亚形态”,但并不等于说他们放弃或改变了自己的看法,因为他们在晚年仍然坚持认为:“古代的公社,在它继续存在的地方,从印度到俄国,在数千年中曾经是最野蛮的国家形式即东方专制制度的基础。”“在有的地方,如在亚洲雅利安民族和俄罗斯人那里,当国家政权出现的时候,公社的耕地还是共同耕种的,或者只是在一定时间内交给各个家庭使用,因而还没有产生土地私有制,在这样的地方,国家政权便以专制政体而出现。”“农村公社的孤立性、公社与公社之间的生活缺乏联系、保持与世隔绝的小天地……在有这一特征的任何地方,它总是把集权的专制制度矗立在公社的上面。”然而20世纪30年代,前苏联学术界却秉承斯大林的旨意居然宣布“亚细亚形态”不是马克思的思想。

意大利史学家梅洛蒂在《马克思与第三世界》一书中把“亚细亚形态”与欧洲“古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式”并列起来,首创了社会发展形态的多线论。这本著作在文革后由吴大琨先生翻译引进中国以后立即得到中国学者们的响应,胡钟达、罗荣渠等先生在20世纪80年代就发表长篇大论分别阐述了各自的多线论观点。尽管看法不完全相同,尽管还有人反对,但多线论拓宽了人们的眼界,使人们对单线论的那种简单机械的思维方式产生了怀疑,并对人类社会发展进程重新加以深思。

近30年来学者们对“封建”的概念和“封建社会”的理论产生怀疑并认真地进行反思,这是遵循“实践是检验真理的唯一标准”的原则,反对学术上的“两个凡是”,不唯书、不唯上,实事求是、独立思考的结果。把自己的一家之言贴上“马克思主义”的标签自封为正宗的“马克思主义史学家,”把别人的见解都指责为“反马克思主义”——这种做法本身就不是马克思主义的。

(责任编辑 桂 莉)