内容提要 纪伯伦《人子耶稣》中的耶稣形象,隐喻了作者重建生命神圣的创作理念,并由此彰显了纪伯伦与西方现代主义文学中生命理念的根本差异。本论文通过对《人子耶稣》的末篇《一个黎巴嫩人:19个世纪以后》的文本细读,深入剖析作品中耶稣形象的隐喻意义。

关键词 纪伯伦;《人子耶稣》;生命的神圣

德国哲学家西美尔认为,20世纪之交西方文化的核心观念是“生命”。而关于生命问题的症结,实际上是生命的“意义”问题,对生命“意义”的追索,是现代社会生命问题的症结所在。∞事实上,“意义”与“神圣”的观念密切相关,对生命意义的置疑,彰显了现代社会“神圣”的失落。雅斯贝尔斯在《现时代的人》中分析道:人在世界中神圣感的失落,是现代社会独具特色的失落。在西方,这个进程发展得比其它地方更极端。

人类生命存在神圣感的失落,是现代世界的重要特征,生活于其中的人们不再相信神圣、无限和永恒的意义,他拒绝任何对超越的诉求,不接受人类生存状况以外的任何生存模式。德国社会学家韦伯将现代社会神圣意义的消解,用脱魅过程来形容。所谓的脱魅过程,是指世界图景和生活态度的合理化建构,致使宗教的世界图景在欧洲坍塌,一个“凡俗”的社会成型。而这一凡俗的社会,实际上即意味着关乎彼岸的神圣意义的消解,其本质特征是社会生活世界的理性化和此岸感。生命神圣感的失落使现代艺术中的个体形象发生了本质变化。威廉·巴雷特描述了现代艺术中人的形象:

这个没有找到自己的意义的零,从他永远置身于安全、稳定、有意义、命定的边界以外的意义上来说,他的存在处在边缘状态。用雅斯贝尔斯的话说,现代派文学往往是关于“临界境况”的文学。它向我们表明人已到了山穷水尽的地步,丧失了在日常生活领域中看来是那么坚固而又世俗的慰藉……

这个“没有找到自己意义的零”,“永远置身于安全、稳定、有意义、命定的边界以外”的人,是现代艺术中个体生存状态的真实描摹:生命存在不再相信真、善、美等一切价值评判的神圣意义,生命的神圣感丧失了。

20世纪上半叶的西方现代主义运动延续着浪漫主义在神圣世界失落后的怅惘,在叶芝笔下,失落了神圣的现代人如同听不到主人呼唤的猎鹰,在空中盘旋不知所归。现代主义经典名作《荒原》以一个个“有欲无爱”的性爱场景揭示现代人的精神荒芜之时,却不时闪现出那个久远的神圣世界里关于纯真、忠诚、坚贞的神话——美丽的风信子姑娘、坚贞不屈的费洛米拉、哀悼“父兄之死”的费迪南德——这些场景转瞬即逝却无不孤独地哀泣着神圣的失落。

不同于同时期西方现代主义文学在神圣失落后的迷惘,20世纪初期旅美阿拉伯作家哈利勒·纪伯伦(Kahlil Gibran,1883-1931)却在其创作中坚决地捍卫着那个恒久的神圣世界,“重建生命的神圣”是其英文作品生命主题的核心,这构成了纪伯伦文学创作中的生命观与西方现代生命观的根本差异。1928年,他出版英文作品《人子耶稣》(Jesus,the Son of Man),在创作过程中,纪伯伦曾经向挚友玛丽·哈斯凯尔(Mary Haskell)表达耶稣形象对于自己生命存在的价值:“除了在耶稣的人格中,我的生命再也不能找到一处更好的休憩之地。”的确,作品中的耶稣形象具有强烈的隐喻意义,寄托了纪伯伦作品中重建生命神圣的核心理念。

在《人子耶稣》中,末篇《一个黎巴嫩人:19个世纪以后》 (A Man from Lebanon:Nineteen Centuries Afterward)是理解全书的关键所在,该文实际上是全书核心理念的浓缩和总结。下面,本文以该篇为切入视角,对作品中耶稣形象的隐喻意义进行深入剖析。

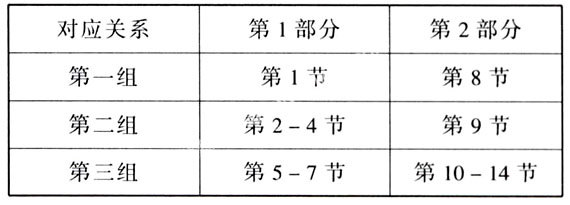

在《一个黎巴嫩人:19个世纪以后》这篇文章中,隐含着关于数字“7”的隐喻。首先,从整体结构上看,全文共分为14小节。文章以7节为一个意义上相对独立的整体,构成两大部分,前7节为上半部分,第8-14节为下半部分。另外,从意义上看,两个部分之间又构成了3组一一对应关系,每一组相应表达一定的涵义。以图表方式表达这一对应关系如下:

那么,这三组对应关系向我们暗示了什么呢?

数字“7”的隐喻

在两大部分的起首——第1节和第8节,分别暗示了以“7”为一个过程的圆满:

第1节写道:

自从你最后一次仓促的来访和我们短暂的迎接以来,

我七次出生,七次死去。

你看我又活在人世,

正记起山中的一天一夜,

你的来临曾使我们振奋。

文中的“我”显然被赋予特殊的意义,他不仅是该文的叙述主体,而且是耶稣神迹的见证者。“我”的民族身份——19个世纪以后的黎巴嫩人——也暗示“我”与《新约·启示录》中传达神谕的约翰具有同等地位。因为从历史文化的角度看,黎巴嫩是《圣经》中讲述的神秘东方,是曾经产生先知的神奇土地。因此,“我”是神迹的见证者、神谕的传达者,他“正记起山中的一日一夜,你(耶稣)的来临曾使我们振奋”。在第8节,经历了七生七死之后,“我”作为神迹的见证者,又“看见了你(耶稣)”:

我七次出生,七次死去,

现在我又活在人间,而且看见了你。

在基督教文化中,“7”是一个富有神秘色彩和启示意味的数字。在《启示录》中,耶稣基督启示门徒约翰,写信给亚细亚的7个教会(seven churches),耶稣站在7个金灯台(seven golden lampstands)中间,右手拿着7星(seven stars),象征神的7灵(seven spirits of God)的羔羊,有7角7眼(seven horns and seven eyes),羔羊将书卷的7印(seven seals)逐一揭开,各种灾难降临于世。羔羊揭开第7印时,神面前出现7位天使(seven angels),有7支号(seven trumpets)赐给他们,7号依次吹响,灾难再次降临。第7号来临之前,7雷(seven thunders)发声,天使预言:“在第7位天使吹号发声的时候,神的奥秘就成全了,正如神向他的仆人先知宣告(神谕)” (启10:7)。7位天使掌管最后的灾,7个金碗(seven golden bowls)盛满了永远活着的神的大怒。这样,分别经历了揭开7印、吹响7号、倾倒7个金碗的过程,千禧年来到,末日审判开始,新天新地来临,新耶路撒冷从天而降,基督再临。

这里,数字“7”象征着过程的圆满和完成,预示着新的开始,纪伯伦的文学作品也延用了“7”的这一隐喻意义。譬如在《疯人》的首篇《我怎样变为疯人》中,疯人摘掉他在“七生戴过的7个面具”,成为全新的人。《先行者》的《暴行》一篇,守护着海边“7个洞

穴”的母龙预言,自己被杀死后新世界将在暴行中诞生。

那么,“我”作为神谕的传达者,经过象征过程的圆满与完成的“七生七死”,向人们宣告了什么呢?

作为神圣时间的历史循环

在第2-4节,耶稣的家人、朋友和敌人都生活在19个世纪以后的今天,相同的历史场景重现了:

你的朋友们仍和我们在一起,寻求安慰和支持。

你的敌人们也在,寻求力量和自信。(2)

这里,相近的历史场景,预示着历史的循环。“历史循环”的思想来源于人类久远年代的神话思维模式,它把时间视为两端之间的某种“摆动”或循环更替。从本质上讲,历史循环中的时间是一种神圣时间。神圣时间不同于普通持续的世俗时间,它借助于宗教仪式,能够无限制地重新获得永恒。而在基督教文化中,上帝的道成肉身,使上帝显现出一种带有历史条件局限的人类存在,所以历史获得了被圣化的可能。因此,在第二部分的第9节,与第一部分历史场景的重现构成对应关系,作为圣灵的显现者、如耶稣一样的人重生了:

在摇篮和灵柩之间,我到处都能遇见你沉默的兄弟,

未被拘囿的自由的人们,

他们过着和你一样的生活,和你有一样的思想,

并且回应着你的歌声。(9)

历史循环思想是纪伯伦文学作品中贯穿始终的时间观,在早期阿拉伯语文学创作中,他已经显露出历史循环观。1913年出版的文集《泪与笑》的《时世与民族》一文中,叙利亚以一位忧伤的牧羊女形象出现,在她正因自己命运的多舛而垂泪时,时世老人对她讲道:

你所说的衰落,我把它称之为必要的沉睡,随之而来的将是朝气蓬勃,充满活力。因为花儿只有枯死才会有重生,爱情只有离别后才会变得更加炽烈。

在历史的循环中,超越世俗时间的神圣和永恒,被无限地重复展现。作为神谕的传达者,“我”实际上在宣告着神圣时间的重现,而这一重现通过耶稣(像耶稣一样的人)的复临体现出来。

事实上,基督教的耶稣形象体现的是历史的神学,因为上帝对历史的介入,尤其是历史中的耶稣基督的道成肉身,首先是为了救世。也就是说,耶稣的复临,事实上暗示着他所处时代“神圣”的缺失。这里,在19个世纪以后,耶稣(像耶稣一样的人)复临,但他们生活的世界却已发生了改变:

但他们一无所获,

他们没有像耶稣受难一样,被钉于十字架上,

这就是他们的痛苦所在,

这世界每天把他们钉于十字架上,

不过仅仅是用琐碎的方式。

天空没有震动,

大地没有因为他们的死而感到阵痛。

他们受折磨,却没有人见证他们的苦难。

他们转脸四顾却找不到一个人在他的王国中给他们一个位置。

此处,我们看到19个世纪以后历史的不同:这些象耶稣一样的人们,却没有象他一样,被钉上十字架而死去。耶稣之死一直是基督教会阐释耶稣形象的核心所在,对上帝成人的信仰不仅产生于耶稣的死之后,更是在耶稣的死之中获得了证明。譬如在《启示录》中,象征耶稣的羔羊揭开书卷,众圣徒唱道:

你配拿书卷,

配揭开七印,

因为你曾被杀,

用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来,

叫他们归于神

……(启5:9)

由此,在基督教文化中,耶稣的受难,是以死亡确证上帝的道成肉身,相信死亡的超越意义,也就等于相信神圣和永恒。但在19个世纪以后,人们不再相信死亡的超越性,神圣失落了。如耶稣一样的人们,无法通过死亡确证神圣或永恒。

在纪伯伦另一部著作《疯人》的《钉于十字架》一篇中,“疯人”自愿被钉于十字架,这一行为除了引起围观人们的嘲笑和讽刺以外,并没有产生任何效果。该文实际上表现了和19个世纪以后“像耶稣一样的人”同样的境遇:神圣的缺失。

正如雅斯贝尔斯所言,人在世界中神圣感的失落,是现代社会独具特色的失落。在对自己和世界的去圣化过程中,人类“创造”了一个孤立于宇宙存在的“自我”,在实现这个自我和达到完全“自由”的同时,他也逐渐失去了神圣赋予宇宙和自身生命的意义感和秩序感。在克尔凯郭尔笔下,现代人“神圣”的缺失是一种“有限的绝望”——因为缺乏“无限”的神圣感而导致的绝望,它使人既不能死,又似乎没有生的希望,是“活着去经历死亡”。

但在这样一个神圣缺失的时代,“如耶稣一样的人们”却以自己的方式确证着神圣,第9节接着写道:

然而他们愿意一次又一次被钉于十字架,

你的

上帝(God)也是他们的

上帝(God),

你的

父(Father)也是他们的

父(Father)。

此处事实上点明了耶稣形象的隐喻意义:在神圣历史的重现中,象耶稣一样的人们的降临,将向神圣缺失的现代人重新确证神圣。

生命的神圣:耶稣形象的隐喻意义

耶稣形象的意义,首先在于他沟通了有限的人与神圣的无限和永恒(上帝)。他以自己的受难和死亡,向人们宣告了恒久不变的神圣之存在,无论人类处于怎样恶劣的境地,作为上帝体现者的救主耶稣基督,终归会来临。

耶稣形象对人类生命的意义,在帕斯卡尔对自我精神状态的细致描述中被刻画得淋漓尽致:

我伸开双臂迎接我的救主,四千年来一直都有他的预告,他是来大地受苦,并为我赴死的,他到来的时辰和情形都有过预告。因为有了神恩,我在平静中等死,希望能够永恒地与他联结在一起。但我活着的时候充满欢乐,无论是在令他开心的我的繁盛中,还是在他为了我好而呈现出来的逆境中,他以身作则,教我忍受苦难。

这一段文字所处的章节,题目是“耶稣基督的证明”,“证明”的本身已经意味着怀疑的前提,但耶稣基督的实在性即使不是不证自明的真理,耶稣形象对人们生命存在所构成的“意义”却是不容置疑的:通过耶稣这一替人受难的超越性形象,人们相信生命的神圣,在对无限的渴求和信仰中,人们的生命变得有意义,变得不再飘浮而没有居所。

在第一部分的5、6节,首先展现了一个建构起人类生命存在“意义”的耶稣:

为了护卫你的名字,人们建起圣庙,

在每一个高度,他们举起你的十字架,

一个符号和一个象征,

去引导他们行走的步履。(5)

他们称你为王,

他们要进入你的圣殿。

他们宣称你是弥赛亚,

他们要亲自接受圣油的洗礼。

是的,他们要依靠你的生命存活下去。(6)

这里,我们看到了一个建构起生命神圣的耶稣,他是“一个符号和一个象征”,人们要“依靠他的生命”存活下去!但在叙述者“我”看来,这个建构起人类生命意义的耶稣,只存在于“他们”的想象中,并非真实的耶稣。在此,通过“我”的叙述,实际上平行展开了两个维度的耶稣——“他们”的耶稣和“我”的

耶稣。

从文中的叙述看,“他们”泛指普通的人类存在,这也从另一个角度印证了“我”作为神谕传达者,不同于普通人的独特身份。显然,在“我”看来,“他们”并不了解真实的耶稣,诗中写道:“他们愿意对自己并不了解的人顶礼膜拜”(5)、“他们不了解他”(5)。那么,作为神谕的传达者,“我”宣示了什么样的耶稣形象呢?

在第5(第6节为第5节的扩展)、第7和第10、11节,分别以“我”对耶稣的赞美为开头,四句的格式相同:

主人,诗人(歌唱者,情人)的主人

此处,对耶稣的称呼用“主人”(Master)而不用“主”(Lord)。在四福音书中,耶稣的门徒或信众一般称耶稣为“主”(Lord)、“夫子”(Teacher)、“拉比”(Rabbi)和“主人”(Master)。其中最为常见的称呼是“主”和“夫子”。譬如在《约翰福音》中,耶稣给门徒们洗脚时,就明确指出:“你们称呼我夫子(Teacher),称呼我主(Lord),你们说的不错,我的确是。”(约13:13)

这些称呼实际上体现了耶稣作为神和人的双重形象。《旧约》中,上帝常被称为“主”,称耶稣为“主”,体现了基督教认耶稣基督为神的三位一体观。后三种称呼突出耶稣“人”的一面。但这三种称呼的涵义也稍有区别。“夫子”和“拉比”展现的是耶稣诲人不倦的导师形象。相比之下,“主人”则更彰显出耶稣作为“人”的一面。通观《人子耶稣》的各篇,他的门徒和信众大都称耶稣为“主人”。

应该说,《人子耶稣》中称耶稣为“主人”,揭示了一个仅仅作为“人”的生命存在的耶稣形象,在“我”看来,耶稣是诗人、歌者和爱者的主人,而诗人和歌者在纪伯伦的文学作品中具有隐喻意义。纪伯伦曾对玛丽说:“世界上可以分为两类人,一类是生活的寻求者(the Life Seeker),一类是真理的寻求者(the Truth Seeker)——一类倾向于生活,一类倾向于理解——诗人(你知道我的意思并不是指写诗的人)和学者。”

在纪伯伦的另一部英文作品《先行者》(The Forunner,1920)的《学者和诗人》(The scholar and the poet)一篇,蛇隐喻了探索人类奥秘的学者,它拥有罕见的智慧,可以探得大地深处的秘密。然而隐喻了诗人的云雀却始终重复这样一句话来回应蛇自夸的智慧:

可惜——你不会歌唱(飞翔)。

显然,诗人代表了一种生命态度,相对于学者旁观式的思考,它如云雀般享受生命的欢快,是生活的介入者。

在《行列》中,当饱经世事的老人发出愤世的悲叹,森林少年一直在重复着一句话:

给我芦笛,让我们歌唱吧!

森林少年这一歌者的形象,与《学者和诗人》中的诗人一样,同看透世事的哲人形象构成强烈反差,代表了一种介入生活的生存态度。因此,通过“他们”和“我”的不同视角,实际上展现了作为神和人二性存在的耶稣,在第12小节,诗作清晰地点明了作为神人二性体现的耶稣形象:

一位太软弱和不坚定做不了神的人,一位太人性不能引起人们崇畏的神。(12)

神人二性也是整部《人子耶稣》向我们展现的耶稣形象。作品采用了多角度叙事手法,通过耶稣的门徒、信众、亲人、乃至敌人的不同视角,向我们“展现”或者说“呈现”一个具有神人二性的耶稣,却并不作非此即彼的价值评判。

关于耶稣的神性和人性,是基督教神学的中心问题。也就是说,基督作为神,如何与一神论观点相调和?神人二性的耶稣,实际上沟通了神圣的上帝和有限的人类存在。上帝的神圣在具体的生命存在中体现,人与世界在上帝的信仰中不断更新和神圣化。经由耶稣这一神人二性的体现,生命的神圣“不仅完成于天空,也在大地中映现”。

在一个消解了神圣的时代,通过神人二性的耶稣形象,纪伯伦重新揭示了神圣对人类生命存在的建构意义。

责任编辑:魏丽明