内容提要 《乞力马扎罗的雪》中的非洲形象体现出海明威思想中的内在矛盾:一方面,非洲被塑造成具有道德拯救功能的理想他者,起到了置疑和反思美国现代工业文明的作用;另一方面,对黑人土著的描写反映出海明威意识深层的白人中心主义的种族观念。这两方面的矛盾说明了海明威对美国思想意识的批判是在根本原则不变下的一种趋同性写作。

关键词 海明威 非洲形象 理想他者 种族主义

海明威(Ernest Hemingway,1899—1961)的短篇小说《乞力马扎罗的雪》 (以下简称《雪》)自问世以来一直受到评论者的青睐,但大部分评论文章都围绕故事的主题和男女主人公之间的关系展开讨论,却不约而同地忽略了这个故事中的非洲形象,也许在评论者潜在的思想意识之中,非洲只是作为故事主人公行动的场所和事件的一部分而存在,除此之外,它根本就不具有任何意义,因此故事中的非洲始终处于批评的盲区之中。

实际上,非洲形象并不是真实场景的简单复制品,它的根本性质是作为“非我的他者”而存在的异国形象,因此从文学形象学的角度入手才能更好地把握这一形象的意义和功能。法国学者莫哈对形象学的研究对象进行了以下界定,“一切形象,都是三重意义上的某个形象:它是异国的形象,是出自一个民族(社会、文化)的形象,最后,是由一个作家特殊感受所创作出的形象。”从这个意义上来说,这个故事中的非洲形象是受双重预设限定而被建构的异国形象:它既是作者海明威个人感受与主观创作动机相结合的产物,同时也是海明威所属的美国群体文化意识所构造出的“社会整体想象物”。那么,这样两种观念预设对文本中的非洲形象有怎样的影响,同时被建构的非洲形象又传递出怎样的注视者形象?要回答这一问题,就需要让文本之中的非洲形象重新呈现出来,并将其在文本内外的地位联通在一起,才能切实把握这一形象的真正内涵。

一

当海明威在1936年写作《雪》时,他正处于创作的焦虑状态中,因为自从《永别了,武器》(1929)为他赢得了美国知名作家的声誉之后,他一直没能创作出与这一名望真正相符的作品。在这期间,他没有出版过长篇小说,同时他的短篇小说创作也陷入了僵局,1936年出版的短篇小说集《赢者无所得》中仅有少数的几篇堪称佳作,虽然在这7年间他出版了《死在午后》、《非洲的青山》两部非虚构性作品,但都受到了批评家的严厉批评。对此,贝克在海明威的传记中明确地写道,“当他(海明威)在写作非洲平原上垂死的作家这个故事时,他很清楚自己处在个人的乞力马扎罗山的最低谷,一步未曾攀登”。不仅如此,海明威的实际生活和他的艺术追求之间的差距也日益扩大,依靠着第二任妻子波琳的财富他在基韦斯特(Keywest)过着奢侈、闲适的生活并忙于通过各种运动技艺的展示为自己树立传奇性的名望。但是,在内心深处,他清楚地意识到腐化堕落的危险,并在《非洲的青山》中表达了自己的忧虑。“哪些事情,真实、具体的事情是对作家有害的?”“政治、女人、醇酒、金钱和野心。”所以,当海明威急切地想前往非洲时,真正的动机并不完全像他在信中所说得那样,“我……想去非洲看看动物,听听它们在夜里发出的喧闹声……我喜欢用来复枪射击,而且我喜欢猎杀(动物),那非洲就是你可以这样做的地方”。实际上,海明威对非洲的兴趣不仅是出于运动员似的对大型狩猎的热爱,更多的是出于作家的敏感,非洲,在某种意义上,是新的“材料”,可以帮助他摒弃安闲舒适却又腐蚀才能的美国生活并重新寻回创作的灵感。因此,堕落——寻求拯救是海明威前往非洲时真实心理的写照,“从未像在这个故事中如此直接地描写我自己”。同时也成为《雪》的核心主题。正是基于这样的主观意识,海明威着力描写了非洲形象中的自然景物并将把它置于核心主题的控制之下,又通过形象定位、形象选择和置换等一系列艺术手法将自然非洲塑造成实现主人公道德更新愿望的有效载体。

在《雪》中的主人公哈里看来,非洲是一个可以解决困扰他的金钱腐蚀和创作力衰退问题的重生地。“非洲是在他一生最佳时期中感到最幸福的地方,所以他上这儿来,为的是要重新开始……这样他或许就能把心灵中的脂肪去掉……”在哈里的潜意识中,奢侈堕落的美国都市文明使得他丧失了原本的道德准则并陷入了精神危机之中,出于拯救自身道德危机的目的,他期待着非洲这片全新的土地能够帮助他摆脱精神上的困境,并因此将非洲视为承载道德更新希望的理想之地。

在将非洲定位在具有道德拯救功能的理想他者以后,海明威又进一步地从非洲的自然景物中选取了与主人公内在精神相似或相异的各类非洲动物形象,并通过重复、象征、意象等隐喻性方式把它们置换到哈里的认知结构中,从而促使他完成了精神上的道德更新。

在《雪》一开始,哈里腿上的坏疽发出的腐臭气味就招来了秃鹫和鬣狗,从表面看来坏疽只是引发哈里死亡的身体病症,但实际上它是哈里道德疾患的象征。“坏疽来自于希腊语gangraina,意思是‘咬噬疼痛处’,是指由于腐败菌的作用,机体的软组织逐渐坏死,也就是说,机体的某一部分死亡而其他部分继续存活一段时间。”可以说,这里的“坏疽”影射着哈里的精神现状:作为一名作家,他的创作才能已经钝化了,但他的艺术家良知却始终在“咬噬”着他的灵魂。因此,当秃鹫和鬣狗重复性地出现时,哈里怒不可遏地呵斥它们为“杂种”,这不仅因为它们是死神的化身,更因为它们不劳而获的习性与哈里靠妻子的财富为生的状况相似,“鬣狗:腐尸=哈里:妻子=死亡:哈里”这个等式形象地说明了哈里所依赖的“安逸和安全”的寄生生活和鬣狗的生活方式有着惊人的相似性,而“咬噬”哈里的死亡其实是他自己“出售了旧生活的残余”而造成的道德堕落。与鬣狗的寄生习性相反,题记中出现的猎豹形象成为摆脱外在力量束缚的重要意象。“西高峰被马萨伊人叫做‘恩加奇一恩加伊’,即‘上帝的殿堂’。在西高峰的近旁,有一具已经风干冻僵的豹子尸体。豹子到这样高的地方来寻找什么,没有人作过解释。”虽然,猎豹在文本的叙述中从未正式出现过,但它的存在始终统摄着这个故事,并与在哈里意识中不断闪现的过去生活的片断形成呼应,体现着哈里所失去的道德准则——无畏的勇气和坚韧的精神。最终,通过一次又一次深切的内心忏悔,哈里在肉体的死亡中迎来了精神的更新,“像整个世界那样宽广,在阳光中显得那么宏大、高耸,而且自得令人难以置信,正是那乞力马扎罗山的方形山巅。于是他明白这正是他现在要飞去的地方”。这一结局意味着哈里彻底挣脱了外在物质力量的束缚,到达了与猎豹合二为一的精神高度。

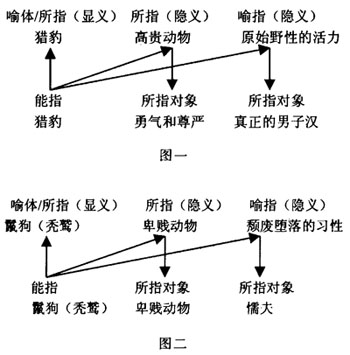

在哈里的道德更新过程中,两组非洲动物的不同生存方式成为他自身精神生活的象征性写照,它们之间的关系可以通过下面的图示来

表示:

从图示可以看出,鬣狗和秃鹫那样的卑贱生物影射着堕落后的哈里,尽管他过着安逸和安全的生活,却没有完整一致的道德信仰,并因此沦为精神上的懦夫,处在“虽生犹死”(death-in-life)的状态中。在非洲狩猎的过程中,猎豹等高贵动物的血性给他以道德上的启示,促使他通过自我反思确立了新的道德准则,从而成为精神上的强者,尽管他的肉体消亡了,重塑的精神信念却使得他处在“虽死犹生”(life-in-death)的状态中。

通过对非洲动物习性和主人公道德状态之间的隐喻性描写,海明威巧妙地将非洲的自然景物置于前景之中并把它作为非洲形象的主体,然后又将它精心打造成主人公的道德拯救地,从而使非洲转化成以其原始野性的自然魅力而充满启示意义的神秘之地。从创作的深层动机来说,对非洲的肯定性看法意味着对美国高度膨胀的物质文明的怀疑和否定,极度的物质欲望孕育出的金钱观念只可能孳生出贪图享乐又精神孱弱的个体,并由此堕落为这种文明的寄生体。因此,要疗救这样的现代文明病症,就必须克服这种物欲文明本身的缺陷,这需要通过对异质因素的吸纳才能完成,所以故事中着力强调的是非洲自然形象中充满野性的一面,因为它恰好是美国高度发达的物质文化中所欠缺的。从这个意义上来说,故事中充满野性活力和启示力量的非洲形象完全是作者通过主人公心理投射机制的作用创造出来的。与此同时,为了突出非洲不受任何外在物质力量束缚的自由性质,海明威有意“忽视”了非洲形象中的人文层面,那就是以黑人土著为核心的非洲形象,而这个未被言说的非洲恰恰被西方世界主导的政治、经济和文化权威牢牢控制着,它的存在不仅指明了隐藏在叙事结构背后的另一个非洲,还揭示出美国文化群体意识对于作家海明威的潜在控制。

二

在《雪》中,非洲动物因其与主人公之间的隐喻指涉关系而一直活跃在故事的前景之中,与之相比,黑人土著则始终处在叙事层面的阴影里,虽然他们存在于叙事者的观察视野之内,但始终游离于叙事核心的范围之外。造成黑人土著处于文本中这一尴尬地位的原因是隐藏在海明威深层意识中受美国主流意识形态话语操纵的种族意识,它影响着作者对于非洲黑人身份的认知,并使得他对黑非洲人的存在“视而不见”,从而使得文本尽力渲染的自然非洲形象缺乏真实的文化依托,并在非洲的整体形象中留下了空白。不过,在文本叙述的裂隙中,黑非洲人的隐性存在依然清晰可辨,他们的“无言在场”揭示出文本中非洲形象的人文层面,从而补足了自然非洲形象留下的空白。

在《雪》中,黑非洲仆人一直处在背景之中,他们的数量、年龄和面貌都是不可知的,其中只有哈里的贴身男仆有着自己的名字——莫洛,其他的则一概被笼统地称为“男仆”(boy)。这些黑非洲仆人存在的唯一价值就是为哈里夫妇的非洲之行提供“最低限度的舒适”,而这种“最低限度的舒适”实际上已经包括了富有的美国中产阶级的全套生活方式:各式的美酒、丰盛的晚餐、每日一次的沐浴……所有这一切都说明了哈里夫妇已经把西方文明的生活方式“出口”到了贫瘠、炎热的东非平原,并安享着由种族优越感和金钱带来的尊贵地位。与这种尊贵地位相一致的是他们对黑非洲仆人所享有的威权,后者只有在得到哈里或海伦的召唤时才会出现,而且他们的召唤声音带有着不可违抗的权威性,仆人的回答则是几乎千篇一律地“是,老板”。其中,只有一次莫洛说着蹩脚的英语,“女主人打猎去了,主人想要吗?”随着哈里的否定答复,“没什么”。他立即从叙述者的视线中消失了。可以说,除了他们的肤色以外,《雪》中出现的黑非洲土著被叙述者人为地涂掉了他们的自然属性,而他们的社会属性也被缩减成简单的“服务功能”(servicing function)。因此,黑非洲土著存在的全部意义取决于白人主人的意志和存在,一旦主人不在了,仆人也会随之消失。在《雪》的结尾处,当夜半惊醒的海伦发现哈里的异常时,她呼叫着莫洛的名字,可是这一次她没有得到任何答复。所有这些通过白人叙述者统摄俯临的观察视角体现出来的细节真实地反映出非洲土著在故事中的边缘化地位,隐含着因种族肤色的差异而形成的等级关系。在这样的等级结构中,黑非洲人没有独立的自我属性,他们只能在白人意识话语的操纵下机械地活动,并以此来确定自己的自然属性和社会身份。于是,当非洲成为白种男人自我展示的舞台时,黑人土著只能充当既无历史也无自身特性的背景角色,仅仅是作为“无语的在场物”而存在,并因此“丧失了主体地位而沦为工具性客体,缩减为空洞的能指而长期处于缺席状态和盲点之中”。

通过种族身份的差异认证和与此相一致的权力等级的划分,海明威将人文层面的非洲形象转化为在白人意志控制下的“沉默的”非洲,并使之成为权力关系中被统治的对象。不过,正如上文所提到的,海明威对于非洲的这种认识并不是建立在个人感受的基础上的,他的这种看法实际上源自于更大范围内的美国群体文化意识,并体现了这一群体文化意识的内在机制。因此,只有结合美国整体文化中的种族意识才能达成对非洲黑人这种从属地位的真实理解。

美国的种族观念与它的国家形成有着密切的关系,当最早的一批移民为反抗欧洲大陆的宗教压迫、政治迫害、封建制度而远渡重洋来到美洲时,他们的理想是把当时仍是蛮荒之地的自然领土建设成自由的国土,但是这种自由却是以对黑人的奴役和剥削为基础的,因此在“人人生而平等”的独立宣言中黑人族裔是被排斥在外的。不仅如此,为了摆脱欧洲旧大陆的思想束缚,“新生”的美国迫切需要确立新的自我身份,黑人种族因其鲜明的肤色差异和非美国公民的社会身份而成为划定美国民族身份的工具,“以野蛮和未开化的形,象展现出来,为典范性的美国身份阐释提供背景和场所”。就这样,经济的压迫和自我认识的需要合二为一地将对黑人的种族压迫转化成意识形态中的固定话语,并在民众的头脑中形成了固定的文化模式,即:黑与白的种族肤色差别并不只是生物学的差异,而是包含着智力、德行和能力等方面的实质性区别,而且这些实质性区别与权力等级的划分是完全一致的。虽然这种文化模式是不合理的、非理性的、非逻辑的,但对处于社会群体中的个人来说,他们往往会不自觉地接受这种文化模式的控制,从而形成对黑人种族属性的偏见,并在行为中体现出对“低劣”种族有意识或无意识的欺压和奴役。

当再回到《雪》中描述的黑人土著形象时,不难发现海明威也完全接受了这种主流意识形态的无形影响,在描述黑非洲土著时,他始终自觉地把白人和黑人区分开来并保持着一种“白人优越感”。而且,通过否定黑非洲土著存在的独立属性,海明威也抹煞了非洲独立于西方体制的自主地位,并把它归并到西方中心主义的文化意识之中。

三

莫哈曾在他的《试论文学形象学的研究史及方法论》一文中指出,“……异国形象的类型学,其总原则是区别意识形态和乌托邦。凡按本社会模式、完全使用本社会话语重塑出的异国形象就是意识形态的;而用离心的、符合一个作者(或一个群体)对相异性独特看法的话语塑造出的异国形象则是乌托邦的。”按照莫哈的这种理解,《雪》中的非洲形象就处于意识形态与乌托邦这两极之间的张力中:在文本的内倾性结构层面上,通过对非洲动物与故事主人公之间的隐喻指涉描写,非洲被塑造为充满启示意义的神秘之地,从而成为海明威反思美国中产阶级道德观念的隐喻文本;在文本的外向性意义层面上,以黑人土著形象为代表的非洲形象暗示出隐藏在故事核心主题背后的种族主义文化心理,从而与美国本土的种族文化意识相通,非洲也因此沦为原始落后的殖民地。不过,两个不同层面的非洲形象虽然具有不同的表面形态,它们的本质功能却是一致的,那就是充当着作者海明威的想象空间,使得他可以任意地将白人的道德困惑投放其间而不去考虑白人占据非洲的道德性以及为他们提供无微不至服务的黑人土著的人性。

作为具有自我反思意识的作家,海明威清醒地意识到了以金钱为主要支柱的资产阶级文明对于个体独立性的威胁,并希望通过向外寻求的方式来抗议这种不合理的体制,为此他选中了非洲作为进行自我质询时使用的催化剂。但是,从总体上来说,他的反资产阶级抗议仍是在美国文化的大框架中进行的,他的个人潜意识也受到了这种意识形态权威的无形限制。也就是说,在主观意图上,他寻求对于体制的挑战,但在实践上,他仍然呆在文化边界的这一边,这使得他的反抗以一种“大处不变,小处调试”的方式维护着美国文化体制的内在根基,因此在“制作”非洲形象的过程时,他的主观创作动机实际上处于意识形态的潜在控制之下,故而他只对非洲的风景和动物感兴趣,却对非洲的风俗和人没有任何好感,“我一生热爱乡土;乡土永远比人民好。我一次只能关心极少数的人”。很显然,在海明威关心的极少数人中,永远不会有黑人的位置,不论是在他“痛恨”的美国,还是在他“热爱”的非洲。

可以说,海明威创作《雪》的出发点是为了反思美国文明的弊端,可惜他未能超越白人中心主义的种族意识的制囿,这使得他对美国思想意识的批判只能在主体意识形态的不断限制下进行,并且最终沦为在根本原则不变下的一种趋同性写作。

责任编辑 陈思红