其实看到《手推车》这个题目的时候,我似乎就拥有了某种历史的想象。

继续读下去,有两个独特的符号引起了我特别的关注:“发出使阴暗的天穹痉挛的尖音”和“刻画在灰黄土层上的深深的辙迹”。因为我发觉手推车在推行时留下的痕迹和发出的声音在这里发生了变形,“使阴暗的天穹痉挛”极言声音之响,而“刻画”和“深深”则表明痕迹之重。显然,它们都被夸大了。为什么被夸大了呢?只有一种可能,那就是诗人在这个符号里灌注了一种强烈的情感。读到结尾我们发现这种情感就是“北国人民的悲哀”。

于是,我有了这样一个问题:为什么这两个符号能够被灌注这样一种情感?换言之,“尖音”、“辙迹”与“北国人民的悲哀”之间有什么关联?要解释这个问题,我想还是应该把这两个符号放回诗中。显然,这两个符号都是手推车的一部分,而手推车则行进在一个巨大的场域里,换一个角度来看,正是手推车不断地行进才延伸出这样一个场域。这个场域在诗中其实就是“北国”,它由“黄河流过的地域”、“无数的枯干了的河底”、“这一个山脚那一个山脚”、“贫穷的小村与小村”、“灰黄土层上”、“广阔与荒漠”、“这一条路那一条路”组成。我们还可以试着想象一下,这个场域里还生活着众多的“北国人民”。

首先,我想明确一下这个场域的特点,从“枯干了的”、“贫穷的”、“灰黄”这三个形容词以及“荒漠”这个名词中不难感受到场域的破败、落后和苍凉。那么,我可以认为这个场域对于特定主体是具有一定召唤力的,它召唤着同情和忧患,所以这个场域也就成了抒情场域。

然后再来看看手推车的特征是什么,这里需要强调的是,应该把手推车放进上述的抒情场域即“北国”中考察。从“唯一的轮子”、“单独的轮子”中,可以知道手推车即独轮车。在特定的主体看来,独轮车显然已经是一种落后的人力型运输工具了。再把这辆手推车放回贫穷的“北国”这样一个巨大的抒情场域,它其实是北国的一个典型缩影。这一缩影对于抒情主体是具有一定触发性的,我把它称作触发性视象。

下面把上文的符号、抒情场域、触发性视象三者放在一起考察。手推车和北国一起构成贫穷落后的整体世界,那么这“尖音”就可以理解为来自贫穷世界的痛苦呻吟,而“辙迹”则可以理解为苦难的烙印。这呻吟和烙印随着抒情场域的不断扩大而变得更加响亮和密集。“彻响”、“交织”即是体现。因此,这两个符号才能被灌注“北国人民的悲哀”。

那么这种“悲哀”的内涵是什么?这是我要解决的第二个问题。是贫穷落后吗,贫穷落后当然是一种悲哀,但还有没有其他的含义在里面呢?

我再次注意到“唯一的轮子”、“单独的轮子”,这两句话只是暗示这辆手推车是独轮车吗?显然不是。唯一的轮子不仅体现了落后,也体现了力量的单薄。在“冰雪凝冻”的“寒冷”日子,手推车用它唯一的轮子在贫穷的北国前行,不断地发出“尖音”,划下“辙迹”,何时才能找到它的方向,抵达目的地呢?“手推车”不仅触发了对贫穷落后的同情,也触发了一种迷惘和忧郁,这迷惘和忧郁是北国人民的,其实也是诗人艾青自己的。

艾青曾经在《思念胡风和田间》中这样写道:

1938年1月间,田间、绀弩、萧军、萧红、端木蕻良、李又然和我,大家一同到了山西临汾,那里办了一个“民族革命大学”需要人,我们是为了开展工作,为了抗日战争而去的。……在战争年代,人们流离失所,到处漂泊,谁也不知道自己将要到哪儿去。[1]

这首《手推车》记载的就是那个时期的所见所感。我们试着想象,在1938年一个寒冷的日子,从汉口乘坐五等铁皮卧车漂泊到北方的艾青,看到一辆一只轮子的手推车在冰雪中孤单地穿行在灰黄的土地上时,他在感受到北国人民悲哀的时候,不会没有感受到自己的悲哀。

我们可以把历史的触角伸向1910年到1914年和1932年7月12日到1935年10月那样两个时期,在想象中重现艾青幼时寄养大堰河家的贫苦日子和青年时期3年牢狱的艰难岁月。我们还可以试着想象艾青在异国他乡作为弱国子民备受歧视的情景,也可以试着想象一名告别家乡的游子在战火中辗转漂泊的一幕又一幕。通过触摸这些历史,我们才能体会到艾青的内心深处也是充满忧郁和悲哀的。所以,这首诗中的悲哀、忧郁和迷惘不仅仅是北国人民的,也是艾青自己的。他和底层民众发生了情感的共鸣。这一点在《雪落在中国的土地上》也中有着非常典型的体现。诗中这样写到:

由于你们的

刻满了痛苦的皱纹的脸

我能如此深深地

知道了

生活在草原上的人们的

岁月的艰辛。

而我

也并不比你们快乐啊

——躺在时间的河流上

苦难的浪涛

曾经几次把我吞没而又卷起——

流浪与监禁

已失去了我的青春的

最可贵的日子,

我的生命

也像你们的生命

一样的憔悴呀。

雪落在中国的土地上,

寒冷在封锁着中国呀……[2]

正是因为自己历经苦难才懂得了民众的苦难,于是他们发生了情感上的共鸣。这种共鸣天然铸就了艾青诗歌中最宝贵的真诚。他无愧于“人民诗人”的称号。

谈到艾青诗歌中的抒情主体,我以为这是很值得思考的地方。从《手推车》的高潮部分来看,抒情主体对抒情场域——“北国”的“悲哀”寄寓了巨大的同情。而上文已经指出这种“悲哀”里未尝没有抒情主体自己的悲哀。所以,可以说是忧郁的抒情主体融化在富有召唤力的抒情场域中,并在其中获得了更庞大的主体,与之不可分离。“北国”这个抒情场域可以看作整个时代的缩影,时代的悲哀、苦难与抒情主体历经磨难的人生遭际发生共鸣,于是对抒情主体产生了巨大的召唤力,从而使主体对其产生了强烈的情感诉求,而正是这种情感诉求填充了主体,诞生了新的更宏大的抒情主体,即由个体化的忧郁者转换成了时代的代言人——人民诗人。比如,我们可以看看他那首《我爱这土地》:

我爱这土地

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……[3]

“嘶哑的喉咙”已经暗示了抒情主体本来是个体化的忧郁者,当主体面对“被暴风雨所打击”、“永远汹涌着我们的悲愤的河流”、“无止息地吹刮着的激怒的风”的宏大抒情场域时,被抒情场域的悲哀与苦难所感召,引起共鸣,于是抒情主体“连羽毛也腐烂在土地里面”,与抒情场域融化,被对土地深沉的爱所填充,由此获得了一个更大的抒情主体——“土地”的代言者。

值得思考的是,当艾青“归来”后,新的时代重新认同了这位“历劫而归”的英雄时,在《归来的歌》中,抒情主体再一次被时代的召唤所填充。而同一时期崛起于诗坛的北岛、“贵州诗人”则既否定了旧的时代又怀疑新的时代,他们遭受遗弃后又进行了自我放逐,用个体化的情感填充了抒情主体。于是新老两代诗人之间产生了巨大的代沟和强烈的摩擦。这一现象折射出:艾青诗歌中的的抒情主体特征总体上是没有发生太大变化的。

诗中还有一句“在冰雪凝霜的日子”。应当如何理解这句话呢?从表面上看,这句话暗示了诗歌中的季节——寒冬,自然环境具有渲染功能,寒冬无疑加重了诗中的悲哀。其实,这句话也可以象征一种历史环境,它指涉了北国人民所生活的那样一个严峻的时代。所以诗歌当中的“悲哀”又多了一层时代的寓意。艾青的名句“雪落在中国的土地上,寒冷封锁着中国呀”中的“雪”和“寒冷”实际上也象征了严峻的时代环境。

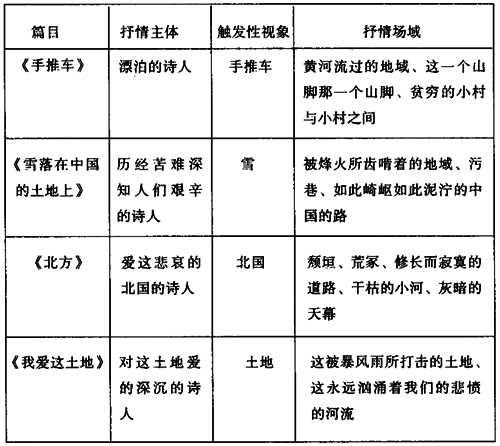

在我以上的叙述中反复出现了这样三个要素:抒情主体、触发性视象、抒情场域。下面我用表格列举四首同样包含这样三个要素的诗歌,看看这三者具有什么特点。

这四首中的抒情主体对民族都是充满关切和热爱的。而《雪落在中国的土地上》中的“苦难的浪涛曾经几次把我吞没又卷起”,还有《手推车》中的“单独的轮子”,又暗示了抒情主体的忧郁和苦难。所以我可以将这几首诗歌当中的抒情主体概括为:关切民族的忧郁抒情者。而这几首诗中的触发性视象同时也是贯穿全诗的中心意象,它们都来自现实生活,并灌注了诗人强烈的情感,同时,也可以当作某种象征。最后来看抒情场域,这几首的抒情场域都是充满苦难的现实世界,对抒情主体构成巨大的召唤力。

读艾青的这一类诗歌,常常能感受到情感的深沉、强烈和崇高。我认为正是关切民族的忧郁抒情者、源于现实的触发性视象、具有召唤力的宏大抒情场域这三者交互作用的结果。对民族的关切是前提,抒情主体只有具备这种外向型关切,才能进入宏大的抒情场域,而正是抒情者的忧郁,才使得视象的触发性和抒情场域的召唤力发挥功效;触发性视象是关键,只有这种视象才能点燃情感,让诗歌依照情感的节奏而不是概念的逻辑自然流淌,从而给我们以真切,也只有这种视象才能给情感提供一个蕴藉之所,让情感变得深沉;最后,具有召唤力的宏大抒情场域是升华,只有置身于这种场域,情感才会变得足够强烈,从而突破个体的躯壳,与整个民族拥抱,抵达崇高。由此,这三者构成了艾青这一类诗歌的抒情结构。

而将这三个元素汇聚起来的则是苦难。此类诗歌都有一个历经苦难的抒情主体,也都有一个宏大的充满苦难的抒情场域,而贯穿诗歌的触发性视象正是苦难的象征(即我前文指出的“某种象征”)。也可以说,这三个元素组成了艾青这一类诗歌的结构,对“苦难”的表达则填充了这一结构。这种表达是一种宣泄,比如《手推车》、《北方》[4]中对“悲哀”的直抒胸臆,再比如《雪落在中国的土地上》中“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀”式的深沉蕴藉。这种表达更是一种超越,比如《太阳》[5],在对光明和希望(苦难的反面)的召唤中,“我的心胸/被火焰之手撕开/陈腐的灵魂/搁弃在河畔/我乃有对于人类再生之确信”。饱受“苦难”折磨“陈腐的灵魂”召唤象征光明与希望的“太阳”,忧郁的抒情主体在这种想象性的召唤中获得对苦难现实的精神超越。而最可贵的是,这种表达激荡出一种深沉的爱,比如《我爱这土地》中的“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”。

最后,从关于“手推车”的历史想象中挣脱出来,我想问:这首诗歌是否也能带给我们某种现实的启示呢?

注释:

[1]《人民日报》1986年4月18日第8版

[2]《艾青诗全编·上》第146页,人民文学出版社2003年7月第一版

[3]《艾青诗全编·上》第213页,人民文学出版社2003年7月第一版

[4]《艾青诗全编·上》第162页,人民文学出版社2003年7月第一版

[5]《艾青诗全编·上》第120页,人民文学出版社2003年7月第一版

陈瑞祥,华东师范大学中文系现当代文学专业2006级硕士研究生。