1996年4月份,我军校快毕业的时候,来到青藏线上的汽车团实习。那如同披着白色婚纱一样的圣洁雪山,宽阔如海洋一样的戈壁滩,层峦叠嶂如金色麦浪一样的沙漠,苍劲挺拔如哨兵一样的胡杨,还有那矮矮胖胖的四季常青的骆驼刺——当所有的这些我只在电影电视里看到过的高原风情,真真切切地走进我的眼帘时,我情不自禁地欢呼起来!我拿出相机,赶紧把自己和美丽的高原风情定格在一起。

班上的兵看到我这个样子,私下说:“这哪儿是来实习的,倒像是来旅游的。”

那天,部队的领导为我们作报告。领导说,这儿确实是另外一个世界,这个世界除了充满浪漫风情外,还到处充满死亡:有不小心睡过去的,有葬身于雪崩的,有命丧于寒冷的……领导还带我们参观了格尔木旁边的一个烈士陵园,那儿一排一排地躺下了许多年轻的高原汽车兵。领导的语重心长并没有让我知难而退,年轻气盛的我仍积极要求上线,我一心想“把唐古拉山踩在脚下,写下自己光辉灿烂的青春”!

班上的兵看着热血沸腾的我,却只对我“嘿嘿”地笑着。

我不知道他们在笑什么,我觉得高原其实并没什么恐怖的,我来了半个月了,只是有点儿喘不过气来,胸口发闷,人感觉乏力而已。高原没有他们讲的那么玄嘛!

后来我才知道,我呆的那个地方从严格意义上来讲,还不是真正的高原。

5月份,团里终于批准我上线了。班里的兵在“嘿嘿”笑着的同时,塞给了我一堆药物和两个氧气包。

我和副连长坐在收尾车里。副连长是河北人,黑红的脸庞,上面布满了高原紫外线馈赠的雀斑。他一路上非常热情,车一停下来,就帮我拍照留念。

天有不测风云。就在我们快要征服唐古拉山的时候,车子突然抛锚了,跑下去一看,是车轮的半轴断了。这个东西断了就好像人断了一条腿一样,走不了啦!

副连长问司机,有没有备用半轴。司机说,断半轴是极其少有的事情,车上没有带备用的。

这时,前车已跑远了。当时也没什么通讯工具,和前面联系不上,我们孤零零地掉在了后边。

青藏线上的车少得可怜,我们望眼欲穿才拦下一辆去五道梁的地方车。副连长对司机说,你去兵站找找看,兵站没有的话,就打电话到格尔木去,叫明天的车队带过来。还别忘了再打个电话到前面的唐古拉兵站去,将情况告诉站里,叫他们转告连长。

司机受领任务坐上那台地方车走了,我和副连长钻进了驾驶室,一边等待,一边闲聊。我们聊到了高原军人最敏感的话题——爱情。我对连长说:“高原军人的爱情肯定很浪漫,因为高原是一个生长浪漫的地方。”

副连长叹了一口气,说:“我背一首诗给你听吧,是我们连队已经失恋六次的士官张勇写的,这首诗在我们光棍中广为流传。”副连长开始朗诵:“内地嫩绿的爱情/花枝招展地来到了高原/高原的欢迎方式盛况空前/紫外线火热得把她烤成了标本/高原反应热情得让她窒息/战士万般无奈/买好车票将爱情搀扶上车/爱情说,跟我回去/我还会发芽/战士慢慢地举起右手/把爱情的标本夹进心灵的日记本/用泪水在旁边写下了一行注释/我是高原的一棵常青树/军装是我枝头上的绿叶!”

这首质朴而又充满感情的诗让我的心灵震撼!

就在我们聊着的时候,天空忽然飘起雪花,刚才还站在空中笑哈哈的太阳一下子不知躲到哪儿去了,替代它的是满天的乌云。但雪开始还下得不紧不慢,飘飘扬扬的,对于南方长大的我来说,倒是难得看到的美景。

我对副连长说:“那雪花好似仙女下凡。”

副连长没有回话,双眉紧锁着,这不由得使我也感到了事情的严重性。副连长说:“高原的暴风雪马上就要来了,它随时都有可能要人命的。你先回兵站去吧,如果还能拦下老百姓的车的话。”

我说:“不行,我不能丢下你不管。”“高原反应随时都有可能要你命!我要对你的生命负责!”副连长厉声说。

“那谁对你的生命负责?谁对这满车的物资负责?我不想当逃兵!”在这种时候,军人血管里特有的原则和固执在我的身上沸腾。

副连长拗不过我,沉默起来。其实,这时就算是想让我下去也找不到一台车了。副连长几次想抽烟,几次又把烟揉成一团,摔在脚下。我知道,他是怕抽烟会减低驾驶室里氧气的浓度。

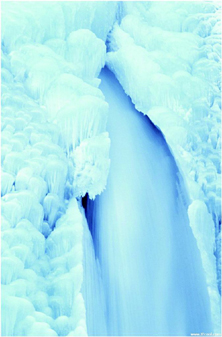

雪越下越大,风也杀了过来,刚才还诗情画意的雪山美景,一下子变成了恐怖世界。风像一头疯狂的野兽,“呜呜”地咆哮着,大团大团的雪被它抡起来,甩在了车窗上,玻璃好像随时都有可能碎裂。车子就像在暴怒的大海中飘泊的一条船。一会儿,车窗外就积起一层厚厚的雪墙,驾驶室里变得黑暗起来 。我用力推开车门,“哗”的一声,裹着车子的雪墙垮了,一股寒冷如刀子一样直插进我的骨头缝里,我忙关上车门。车里已黑暗得看不清东西,我试了试雨刮器,雨刮器冻住了,电机“嗡嗡”地再也带不动它。

我裹紧了大衣,副连长为了取暖,也为了融化掉裹着车子的雪墙,不让我们被雪活活埋葬,不停地发动着车子。一种叫“恐惧”的东西开始慢慢地爬上我的心头,我知道班上的兵为什么“嘿嘿”地笑了。

我跟副连长说:“这样下去不行,雪不知什么时候停,车会没油的,我们走回兵站去吧!”

“不可能啦!走不回去啦!现在下去根本就找不到路,也分不清东南西北,眼睛也受不了,会得雪盲的。前几年,我们连有两个兵奉命去柴旦拉煤,路上碰到大雪,车子动不了。雪停了后,他们其中的一个就下车,想顺着路边的电线杆走回来叫援兵。不料,走不远,眼睛就像进了辣椒水一样疼痛难忍,眼泪横流,睁都睁不开。他只好闭着眼睛坐在原地,等战友们来救他。回到连里后,那个兵的眼睛好长时间也睁不开。还有,就算能走回去,我们也不能走。人在车在,这是高原汽车兵最起码的原则。”副连长一口气讲了很多。

油表的指针越来越靠近红线,暴风雪仍在耀武扬威,丝毫没有收敛的样子。我感到头有点儿涨,呼吸也急促了起来。但愿司机能早点儿带人上来帮助我们,我在心中祈祷着。

副连长听到我如拉风箱一样“呼哧呼哧”地在喘气,说:“不好,是高原反应。”他赶忙翻出药瓶,并把氧气包塞给我。

两个氧气包很快被我吸完了,药物在我的身上好像也没发挥作用。我呼吸的频率越来越快,脖子好像被人卡住一样,嘴张得老大,想拼命地多吸进去一些氧气,但是,却感觉空气中的氧气愈来愈少。我像一架随时都有可能散架的风箱一样,在“苟延残喘”着。

“一定要有信心,你一定能战胜高原反应!”副连长给我喂了药,再次给我打气。

我的头越来越痛,好像要炸裂一样;身体也软得像团棉花,一点儿力气也没有了。那种感受现在回想起来,比发着高热还要难受100倍,是100倍!我当时已想到了死,与其这样受折磨,还不如死了舒服。

副连长拿出背包带使劲勒在我的头上,并把他的大衣脱下来裹在我身上,我感觉好受了一点儿。“坚持!坚持!千万别睡过去。”副连长在我耳旁急切地说着。

我的眼皮已没了力气,不能自禁地合上了。“天啊!”我清晰地听到副连长一声长啸。我拼命费力地睁开眼睛,看到副连长正双手紧握方向盘,手上青筋暴起。

更可怕的事来了,车没油了。为了透气,副连长不得不费力地把车窗摇下来一点儿,用摇把把雪墙捣垮。一股刺骨的寒冷射了进来,我一下如掉进了冰窟窿里,只觉得深不见底……

我不知道自己是什么时候醒来的,当我睁开眼睛,已经躺在了格尔木医院的病床上。

连长双眼通红地告诉我,雪停后,是司机喊人上来救了我们。我正要感谢坐在病床边的司机,司机却说:“别谢我,应该好好谢谢副连长,是他一口一口地给你做人工呼吸,才使你挺过来的!”

副连长咧开大嘴笑了。我看了一眼他那张嘴,天啊!那是一张怎样的嘴啊——胡子拉碴,嘴唇乌黑,被烟熏得发黑的门牙——我的处子之吻啊,就这样遗落在了青藏高原!

张昭摘自《新民晚报》