谜若禅宗高尔夫

在各项体育运动当中,还没有一个项目如同高尔夫那样备受争议,令人们爱恨交加。

在发展中国家,老百姓对它无缘问津,本能地报以敌视。一场球打下来,至少要花掉普通人一个月的生活费,还要消磨掉三四个小时,既是金钱的挥霍也是时间的浪费。它的存在就是贫富悬殊的象征。

在发达国家,环保人士对它义愤填膺。一个高尔夫球场每天需要消耗数以千吨计的水资源,还要施放大量的化肥和农药,造成美丽的“绿色污染”。

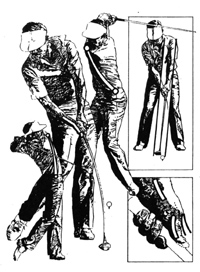

充其量不过是一场游戏,挥动几下子球杆,把一个小白球拨进一个小洞里。在中国人看来,它和旧时市井小儿玩的弹球游戏差不了多少,却煞有介事地摆出偌大的阵势——占据着数千亩的山林,出动几百名员工,配备了球类运动中最复杂的球具。然而,再看看那些打球者。他们当中许多人的挥杆动作并不比农民挥舞锄头的姿态来得优美,甚至要难看许多。使尽全身的力气,笨拙地刨着草皮,而那小白球却像没头苍蝇似的乱飞一气。

在电视转播中看到的高尔夫赛事,是那么缓慢、沉闷,除了小白球飞过空中那些镜头,就是选手们在“果岭”上磨磨蹭蹭的画面。不过,这种乏味的东西居然拥有比电视连续剧更多的人捧场。每年一度的莱德杯比赛,全世界的收视率达5亿个家庭,它是国际体坛排名第三的盛会,仅次于足球世界杯和奥运会。高尔夫把激烈的拼搏变成纯个人的体验,把狂野的赛场变成演练斯文礼仪的派对,它颠覆了人们对体育运动的审美观,它有许多相互矛盾的悖论和难解之谜,说不破也参不透,有点像中国的禅宗。

它不动你更难

一个高尔夫球的重量约40多克(不到中国的一两),直径约4厘米多(比中国的汤圆大些),在球类运动当中算是小玩意儿。而且,与其他球类运动不同,高尔夫是当球处在静止状态时,由球手来击球的。

小小的高尔夫球在球道上跳动几下,渐渐停下来,伏在草皮上一动也不动。你可以从容地走过去,仔细端详。虽然它所在的位置不一定很平坦,有上坡位、下坡位和侧斜位等等,但它就是静止不动,乖乖地等待你的一击。如果有必要,规则允许你睁大眼睛盯着它三分钟,把一切不容忽视的细节都看清楚,把一切可能出现的麻烦都想到,还允许你试验性挥挥球杆,温习一下你早已熟悉的动作。此刻,运动心理学要求运动员达到的一种心理状态——将注意力稳定地集中指向目标,也称为“有意注意”,你完全可以做到。

但是,这一杆下去别提有多惨。这是一个“香蕉球”,小白球划过弯曲的弧线,落入右面的小树林。有时,还有更令人难堪的表现,杆头深深地挖起一大块草皮,而小白球却原地未动。

怪谁呢?当然怪不得别人。按照高尔夫礼仪,不论是你的对手或你的同伴,都已停下脚步,屏息静候,没人来干扰你。处于静止状态的小球,把矛盾的对立面悄然转移到自己的身上,你的对手就是自己。

有的心理学家说,“有意注意”那种心理状态不好,导致打球人想得太多,造成挥杆紧张。最好是“无意注意”,嘴里哼着小调儿,心里数着拍子,视大千世界空无一物,把意念凝聚于一个小白点……愈听愈有点儿像说禅了。

减法的

滋味

在球类运动的赛场上有谁听过“慎重”的提示?“这一脚你可要踢得慎重呀!”或“这一板扣杀你可要多加小心呀!”——这岂不是叫人泄气嘛!在激烈竞争的赛场上,“慎重”是消极而扫兴的心理状态。教练员不会这样去叮咛,选手也不会这样来自我提醒。

这些项目都以加法计算分数,积分多者为胜。

倘若把计分方法改为减法,即“以少为胜”,比赛又将是怎样一番情境?那就请来看看怪异的高尔夫吧!

譬如,几个打高尔夫的人来到一个“四杆洞”,从发球台经球道到插着小旗的“果岭”约有四百码的距离。所谓“四杆洞”的大致意思是:两杆打出四百码,把球打上“果岭”,还留有两杆,要求把球推入洞中。如此则达到标准。多于四杆是低于标准,少于四杆是超标准。

球手握起球杆,首先想到小心为妙,慎重下杆。巡场员高高地举起一块“肃静”的牌子,全场观众都理会了慎重的分量,顿时鸦雀无声。摄影师也变得少有的耐心,对准焦距久久地静候。有一个杰出的西班牙年轻选手,性格外向,热情奔放,是许多球迷的偶像。但在他击球的那一刻,手里拎着球杆掂量来掂量去,摄像机的特写镜头一面对着他的球杆,播音员一面替他数数,他竟然掂量了三十多下仍不肯下杆,足见压力有多大!如此慎之又慎,这一杆仍可能打臭。打球的人憋在肚子里的怒气可想而知,简直不可遏制。调查显示,有人七次在一怒之下折断过球杆,更有43%的人在盛怒下扔过一次球杆。你问他扔多远?很多人会说:“扔得愈远愈好!”

在打高尔夫时,最常听到的提醒是:腿站稳,头别动,要放松,要慢,还要慢!它似乎强调艺术的法则——贵精而不贵多。

球手

不问年龄

高尔夫的年龄跨度很大,是一项从七八岁至七八十岁的终身运动。

在高尔夫球场上,一个二十来岁的壮小伙子未必能胜一个五六十岁的长者,一个彪形大汉输给一位窈窕淑女也不足为奇,这是高尔夫的又一谜团。

难道由于高尔夫的运动量轻微,动作和缓,令长者或女士能够适应吗?未必。击球的基本动作是固定下盘,以脊椎为轴,双肩做出180度大旋转,需要身体极佳的柔韧性和爆发力。

肌肉和韧带随着年龄增长而降低弹性,骨骼和关节也会发生退行性变化,这些都是生理的自然过程。于是,再也不能像年轻人那般,一杆开出300多码的长球了。但是,除了体能之外,经验、智慧、意志力、自控力都是构成高尔夫运动的综合因素。尤其在“果岭”上,距离洞口一码两码也算做一杆,这么短的距离却有时偏偏推不进去。这时,心理素质就成为决定性因素。

在世界顶级四项大赛中,有不少人大器晚成。35岁崭露头角,45岁初次夺冠,还有几位杰出人物在高坛保持领先地位近二十年之久。

今天是否手潮

稍加留意就可以发现,几乎所有球类运动场地都呈水平状态,而且是规则的几何图形,大都为长方形。那是为了把运动员的非技能因素降至最低,免得球在地面乱弹一气的偶然性。惟独高尔夫的场地高低不平,坎坎坷坷,逢山则依山,遇水则傍水,场地的形状顺应自然。有的球道干脆称之为“右狗腿”或“左狗腿”,你可想像出它的布局有多么别扭,还有许多球道索性看不到目标,令人迷失方向。

打一场球也近似人生经历。生活道路从来都是崎岖不平,磕磕绊绊,甚至会有找不到北的失落感。于是,运气和机遇那捉摸不定的东西,就凸显出它的重要性了。

你一杆打得又直又远,落在球场正中,但球童告诉你那球出界了。因为那是个斜坡,你的球滚落山脚下的大沟里。

也有时,这一杆打得很臭,是个“剃头球”,那球却连滚带爬,赖皮似的停在旗杆边,让你喜出望外。于是,今天业绩如何不光看本事,还看手潮不手潮。

2001年,爱尔兰有一位富商兼赌徒马缪斯向世界排名第一的老虎伍兹挑战,条件是伍兹每杆都要重打一次,打出两个球,从中选择球位较差的那个球,接着往前打。伍兹这般顶级高手,挥杆技术已达炉火纯青,两杆的球路差不到哪儿去,而打“最差球位”等同赌“最差运气”,结果是伍兹穷于应付,落败而归。