[关键词]“隆庆开放”;国家因素;朝廷利益;商人利益;官商联盟

[摘要]16世纪70年代的晚明中国面临着一次构建全球经济联系的前所未有的重大历史机遇,可是,由于种种原因,这一机遇被遗憾地错失。本文通过对这一时期中国社会经济深层因素的考察,发现国家利益和民间商人利益的长期疏离是导致以上结果的基本原因。如今,面对新一轮的经济全球化进程,中国能否把握住机遇,仍将取决于国家利益和民族企业利益以及国家主义和开放主义的结合。

[中图分类号]K248

[文献标识码]A

[文章编号]1003—8353(2007)05—0001—14

一、引言

自明代开国伊始,朝廷便在重建朝贡贸易体系的同时,明确制定并推行了严格抑制民间对外贸易的政策。自明仁宗朱高炽登基(1425年)以后,明代的民间对外贸易指数长期处在极低的水平,这种状况直至明穆宗隆庆初年(1567年)才有了显著改观。问题的要害在于,明朝政府对待私人海上贸易的政策只是允许,而远不是支持。因为,对于明代朝廷而言,私人海上贸易从来就是一块难以愈合的伤疤,若任其发展,一不小心就会重新成为威胁国内政治经济稳定的因素。与长期处于低迷状态的合法民间海外贸易相伴随,明代的走私贸易指数自永乐时期开始一直到隆庆初年呈现明显的持续上扬态势,并于嘉靖年问达到顶点。作为朝廷扩展朝贡贸易体系国策的“溢出”结果,这种私人海上走私贸易从一开始就凸现出朝廷利益与民间利益的对立和冲突,而且这种对立和冲突具有难以妥协和不可调和的性质。作为朝廷利益集团一方,建立朝贡贸易体系本身需要一种垄断的海外贸易制度安排,因此天然地排斥其它贸易因素的介入。

早在明太祖肇建明朝政权的初期,就严禁私人对外贸易,希望所有的贸易都在朝贡制度的框架下进行。之后各个时期,都将这种做法尊为祖制和国策而无条件地加以施行。一种如此长时间施行的政策一定具有其内在的难以逆转的逻辑,这需要我们进一步考察两种贸易制度的根本冲突。实际上,明代朝廷(当然不仅是明代)对民间自由海外贸易的排斥,还有一个更加基本的考虑,那就是,相对于朝贡制度的家长式和等级型框架,民间贸易制度崇尚的是平等交易的原则,这种原则与等级型制度框架可以说是“形同水火”。如果民间海外贸易任其发展,合乎逻辑的结果将是对王朝作为安身立命之本的等级秩序的致命冲击甚或颠覆。既然如此,哪一个统治者敢在这个事关朝廷根本的问题上有所懈怠呢!

如此看来,几乎贯穿明代始终的朝贡贸易制度与民间贸易冲动之间的“短兵相接”式的冲突将在所难免。仅从理论上讲,这种冲突在明代以前的历朝历代都长期“潜存”着,只不过长期以来时断时续的对外贸易联系一直没有给予这两种体系及其力量的直接交锋提供平台和条件。因为在更多的情况下,中国王朝的贸易体系与海外其它贸易体系之间的经济联系一直平淡无奇,既然贸易联系都算不上紧密,真正的较量也就无从谈起。可以说,较早时期的真正贸易较量出现在西欧世界与阿拉伯世界之间,而且一直持续到15世纪,这种冲突曾经是西方国家探索新的海上贸易通道的重要诱因。较之于以前任何一个历史时期,明代的外部世界和经济贸易环境有了巨大的改变。东西方的贸易从14世纪以来的低谷中迅速恢复,特别是南中国海周边的贸易比以往任何时期都要繁盛。贸易复兴所包含的巨大贸易剩余对任何一个国家的(政府和)商人都是莫大的诱惑和刺激,明代中国的商人也不例外。

政府推行的海外贸易垄断政策和民间贸易力量的寻利冲动在明代中国曾经长期对峙,并于16世纪中叶外化为直接的冲突,尽管这种冲突因为其它因素(如所谓“倭寇”)的介入而有些复杂化,但冲突的性质和逻辑仍然清晰可见。一开始,中国的商人仍希望政府能够允许他们从事回报日渐丰饶的海外贸易,也就是说,民间商人想在一个正规的框架中进行贸易并获取正当收益。比如像王直这样的走私商人为了谋求影响朝廷对海外贸易的政策,曾于1549年和1552年间数次与朝廷委派的地方军政官员合作,诱捕海盗首领,以换取海外贸易禁令的放松,结果则适得其反:禁令不但没有松弛,反而比以前更加严格(牟复礼、崔瑞德,1988·pp·537-538)。仅从理论上说,商人们的这种良好愿望有其明显的合理性,如果朝廷能够因势利导,将是一个无可置疑的“双赢”结局。问题就在于,官方一直没有放松对民间海外贸易的管制,作为对这种政策的一种自然回应,部分民间贸易商人转变为走私者(伊佩霞,1996,p.156)。进而,这些走私的海商,逐步由单独的小商贩发展成为海上走私贸易集团:特别是与日本倭寇建立联盟,施行海盗式的海上贸易活动。这种走私贸易是如此猖獗,乃至于形成上下结合、朝野相通的网络,甚至成为与朝廷直接对抗的力量(郑学檬,2006,pp,443—444)。可以想象,这种情形必然导致朝廷实施更为严厉的海禁政策。

我们无意为海上走私贸易特别是明代“倭寇”的海盗式贸易辩护,但有一个事实和逻辑必须直面,当民间贸易商人面对海外贸易市场如此丰厚的回报,如果从正常的渠道无法获取,就一定会从非正式的渠道获取。在16世纪中叶的明代中国,朝廷的确面临着当时根本无法预料其长期后果的政策选择,亦即如何对待民间商人反复提出的海外贸易诉求,是允许、支持,还是反对?朝廷在很长一段时期之所以采取反对的政策,或许预知放开民间海外贸易不会给财政带来什么好处,或许只是看到开放政策对等级体制的冲击,或许还有其它更为复杂的考虑。但无论如何,在当时全球贸易联系快速形成的关键时期,这种政策抉择一旦做出,则注定要对之后几个世纪中国经济贸易制度以及世界观点的形成产生关键性的影响。

这种影响的深刻性集中体现在国家因素与民间贸易因素的制度联系之上。众所周知,15世纪以来西欧海外拓展行动的巨大成功依托于国家利益和商人利益的牢固“联盟”。或者说,在分享海外经济贸易和殖民行动的回报上,民族国家和商人集团达成了效用的高度一致。这种利益合力的作用是如此巨大,它使得建立全球经济联系的进程一发而不可逆转。实际上,西欧的全球经济联系或者世界格局是国家权力和商人利益联手打造出来的。“法国和英国的君主们所拥有的新力量,多半来源于他们与新兴的商人阶级结成的非正式联盟。随着民族君主的力量日渐增强、国家机构逐渐完善,君主们在动员人力物力以从事海外冒险事业方面,做出了极其重要的贡献”(斯塔夫里阿诺斯,1971,p.29)。可以说,欧洲经济贸易的海外扩展无一例外地都是王室支持的直接结果,在15世纪以后的几个世纪里,全球还没有哪一个地方的商人,能像西欧那样获得如此巨大的政治力量和经济力量;正是仰仗国家利益的持续支持,欧洲的商人们才得以驰骋海上。

本文试图透过16世纪70年代以来晚明经济的演进过程解读朝廷利益和商人利益长期疏离的深层次原因及其后果,其分析结构安排如下:第二部分揭示“隆庆开放”之谜,主要关注此次开放政策得以推行的外部环境和内部动因;第三部分刻画晚明政治经济格局调整过程中朝廷利益与商人利益的内在冲

突与相互疏离;第四部分探究晚明中国商业利益和国家(或者朝廷)权力未能达成一致从而难以形成拓展海外贸易持久动力的原因;第五部分通过剖析晚明以来中国货币本位的深层内涵以及其中所包含的错综复杂的利益冲突,进一步窥探国家利益和商人利益相互疏离的具体情形;最后,在第六部分对全文进行总结并给出相关评论。

二、“隆庆开放”之谜

16世纪70年代,明代中国面临着构建全球经济联系的前所未有的重大历史契机。从当时的对外政策环境看,可以说是出现了自明代开国以来少有的宽松景象。1566年,也就是那个了无政绩、长期坚持禁海政策却在位时间长达45年之久的嘉靖皇帝执政的最后一年,东南沿海的大规模海盗活动几近扫灭。1567年,新上任的隆庆皇帝宣布撤消有关海上贸易的禁令。隆庆皇帝虽然在位只短短6年,但是由于机缘巧合,却遇到了全球经济联系肇建的重要时刻,这一时刻可谓千载难逢。

就在明代中国的统治者推行对外开放政策的同时,一条横跨太平洋的贸易通道随着西班牙舰队最终征服吕宋岛而得以正式建立。这一年是1571年,也就是明穆宗隆庆5年。尽管在此之前,中国的商船已经航行于南中国海周边,不过,那时的贸易通道是印度洋导向的。可是,从这一年开始,著名的“马尼拉大帆船”则将东方产品(其中最重要的是中国的丝和瓷器)与太平洋彼岸的美洲白银直接对接起来,在历史上首次真正完成了全球经济贸易的最后联系。在从此以后的两个半世纪里,西班牙的贸易船队频繁往返于菲律宾的马尼拉和墨西哥的阿卡普尔科(Acapulco)之间;一时间,以东方为核心和枢纽(尽管由西班牙人主宰)的国际贸易空前繁荣,这种景象对当时全球的经济贸易发展产生了巨大影响,因此有些学者将1571年称作全球经济联系或者世界贸易的真正起源(Flaynn and Giraldez,1995)。

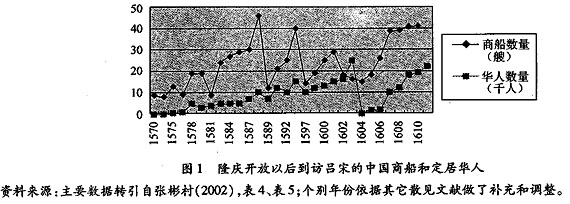

那么,作为如此重要的时刻,1571年对于明代中国到底意味着什么呢?或许,更多的人会将注意力投向所谓的“隆庆开放之谜”,亦即为什么一个当时世界上最富庶的国家会刚好在世界上最富庶的银矿开始大量生产时开放贸易港口(张彬村,2002)?实际上,如果基于对1571年前后中国经济贸易具体发展过程的考察,则以上谜团就不难解开;至少可以确认,在隆庆开放与美洲白银之间绝非只是时间的巧合,而包含着清晰可辨的逻辑和相当丰富的内涵。可以想象,朝廷的开放政策一定会引致民间海外贸易的迅速发展,因为长期以来潜存于民间的海外贸易冲动终于获得了正常释放的机会。根据已有的研究,明代中国的民间对外贸易指数自隆庆年间开始陡然上扬;与此同时,走私贸易则迅速下滑(张杰,2006)。显然,在民间海外贸易的增长部分中包含了很大一部分原本属于走私贸易的成分。在开放政策施行之前,这部分贸易受到政府的遏制,其中一部分转向海盗式贸易;而在隆庆开放之后,则成为合法民间海外贸易中的重要部分。这种景象也可从隆庆开放之后到访吕宋的中国商船数量窥其一斑,如图1所示。

正如前述,就在隆庆开放之前的很长一段时期,印度洋和南中国海的贸易随着西欧经济社会的调整和复兴而得到迅速扩展,这对明代中国的民间贸易商人来说,可谓遇到了千载难逢的机遇。但问题在于,就在全球经济贸易进入新的发展阶段的时候,中国正处在努力构建和竭力维护朝贡贸易制度的重要时期。不难想象,民间海外贸易的冲动注定要与政府维护朝贡贸易的政策发生直接冲突,结果,政府自然是获得了表面上的胜利,但民间贸易力量则迅速以另外一种方式(走私甚或海盗)与政府的朝贡贸易政策相对抗。这种非正式的对抗让政府付出了长期而巨大的经济政治代价,最终让政府逐步认识到,民间的贸易冲动是如此坚忍与其围追堵截,不如因势利导。这似乎就是隆庆开放的直接背景。进一步的问题在于,隆庆开放更为复杂的一面是开启了西方贸易体系与东方(朝贡)贸易体系“短兵相接”的大门。实际上,这种情形早前已经通过朝廷与走私贸易的长期冲突进行过“预演”。尽管如此,历史事实表明,当时的明代中国朝廷并没有充分认识即将面临的贸易制度冲突的性质,也就更谈不上做什么政策调整和应对准备。正是从这种意义上讲,1571年,一个“隆庆开放”的标志性年份,成为中国面对新的全球经济联系的“折点”。

三、两种利益的疏离及其影响

值得注意的是,隆庆开放作为朝廷对于民间海外贸易勃兴及其控制后果的一种被动政策反应,并没有从根本上改变朝廷利益和民间商人利益的内在冲突格局。这一判断十分关键,因为这种利益冲突格局直接决定了随后几个世纪朝廷面对西方贸易集团的正面冲击时的政策倾向及其绩效。正如前述,西方海外贸易集团从一开始就依托于国家利益和商人利益牢不可破的联盟,而这两种利益的结合恰好是西方国家长期奉行的重商主义政策的精髓。在一个越出国界到遥远的未知世界从事商业拓展的时代,商人集团必须要从国家那里寻求必需的保护或者秩序(张宇燕、高程,2005,p.81),因为只有国家特别是民族国家拥有这种能力;与此同时,民族国家也必须能从这种保护中获取相应的利益,以激励其提供更进一步的保护。

我们不能不承认,西方是幸运的,因为这两种利益在全球经济联系加速推进的前夜完成了最后的“结合”,并在随后波澜壮阔且充满刀光剑影的海外贸易中得到锤炼。实际上,这种情形早在哥伦布航海时代已露端倪,那份历经6年时间才最终签订的著名的“圣大非协议”其实就是国家利益(由西班牙女王代表)和商人利益(由哥伦布代表)的博弈均衡解。在这份协议的具体条款中,这两种利益的边界界定得是如此清晰,乃至两种利益分割的比例都得到精确划分,字里行间几乎难以找到任何模棱两可的表述。无独有偶,麦哲伦在航海前也与西班牙国王签订了类似的协议。可以说,这些协议意味着一种新的贸易制度的出现,它包含着一种恒久的激励,这种激励在国家和商人身上得到了高度相容。正是基于此,哥伦布和麦哲伦才以其不算庞大的船队征服了世界。而作为世界航海事业肇建者的郑和船队,尽管帆樯如云、无坚不摧,却因缺乏这两种利益结合的内涵和动力而在短短20余年后怅然而衰。

毋庸讳言,郑和船队所缺乏的这两种利益的结合情形并没有随着隆庆开放时代的到来而在晚明中国的出海商船中出现。朝廷利益与民间海外商人利益的内在冲突不但没有得到消解,反而以另外的形式逐渐强化。原来是朝廷利益极力压制民间商人利益,最极端的形式就是前文已经详细讨论过的海禁政策;在晚明海外贸易重新开放的条件下,前者对后者的直接压制有了一定程度的减轻,可是,这种政策层面的松动却与朝廷利益和民间利益的严重疏离相伴随。这种疏离导致的后果相当严重,民间海外贸易商人因得不到朝廷的政治秩序支持而散落海外,难以形成强有力的贸易集团;更有甚者,当民间海外贸易商人的生命财产面临西方贸易集团的威胁时,以上两种利益的疏离使得朝廷总是漠然处之。由此就可以理解为什么在1603年10月当西班牙当局在马尼拉屠杀了近3万中国海外商人后(这种情形可以从图1中得到直观的反映,1604年在吕宋的华人比1603年陡然下降),晚明万历朝廷不但坐视不管,

反而表示,“对于此次残杀事,勿容畏惧,对于在境华人,因多系不良之徒,亦勿容爱怜”(转引自张宇燕、高程,2005,p.505)。更进一步看,隆庆开放对当时中国海外贸易的推动意义十分有限,它之所以受到人们的关注,只是因为隆庆皇帝将原来禁闭的海外贸易之门开了一个小缝隙,仅此而已。这个“小缝隙”体现在开放的贸易港口十分有限,且对出海贸易的民间商船实行非常严格的规模控制。当然更重要的是,不允许民间商人擅自逗留海外,必须随船回国;若私留海外,则属背叛朝廷的“非法移民”,其人身和财产不受政府的保护(张彬村,2002,p.306)。

需要进一步关注的是,在较早的历史时期,由于全球经济联系的格局尚未形成,因此,朝廷利益和民间海商利益的疏离不会对一国的经济社会发展进程产生太大的影响。汉唐以来的情形便是如此。可是,1571年以后的晚明中国,正处在全球经济联系迅速形成的关键时期。在此时,朝廷(和国家)利益和民间商人利益的关系稍有松弛,就会立即导致一国在全球贸易经济竞争中的劣势,更何况这两种利益在晚明中国出现如此显著的疏离。这种情形实际上已经注定了中国随后几个世纪国家利益和商人利益的“双输”结局,因为,无论对于貌似强大的朝廷,还是对于逐利心切的商人,如果在全球贸易的平台上各自“单打独斗”,最终都会在西方世界国家利益和商人利益的“联合舰队”面前不堪一击。斯塔夫里阿诺斯(1971)虽然没有正面指出国家利益和商人利益相互背离的后果,但也曾经十分敏锐地觉察到这种迹象,他认为,“东方的商人,不管其资本多么雄厚,都是单枪匹马或以私人合作的关系经营商业;而欧洲则组织起在世界各地从事贸易活动的合股公司”,“这种安排方式吸引各种分散的人,将他们的储蓄金投入各种商业冒险事业:因此能轻而易举地动员起欧洲资本,使大笔大笔的巨款投入各种海外事业。东方的商人由于受到自己或合伙人的财力的限制,谁也无法期望与强大的、非个人的合股公司竞争”(pp,27 28)。其实,正如前面已经多次指出的那样,西欧所谓“合股公司”之所以具有如此强大的竞争力,根本原因仍然在于国家利益和商人利益的“结合”,而中国商人的“单枪匹马”归根结底是因为朝廷或者国家的无情抛弃。就这样,在这个东西方经济贸易力量注定要正面接触的1571年,国家因素的介入或者后撤决定了中国与西方经济贸易前途的一个划时代“折点”。

更深层次的问题是,国家利益和商人利益的“分”或“合”何以在东西方导致如此迥异的经济贸易绩效?实际上,这一问题的答案比我们想象的要简单许多。从16世纪开始,随着西欧各国纷纷着眼于开拓海外市场,建立更为广泛的全球经济贸易联系,民族国家利益的轮廓渐趋清晰。法国历史学家库那厄特(1967)曾经指出,“在最早经历地理大发现的两个国家(即西班牙和葡萄牙——引者注)中,国家既控制着新世界的政治机构,也控制着经济发展,如果说这一点是正确的,那么同样正确的是,那些在国际政治上成为主要势力的各国,都是通过国家授予特许权重新恢复国家与私人之间的密切联系”(p.246)。从经济学意义上讲,民族国家就如同一种企业组织,它具有明确的效用函数和利益目标,那就是追求自身收益的最大化。而面临当时十分惨烈的民族国家竞争,要确保利益目标的实现则需要构建一个有效的“治理结构”。其要害是既能保证这类“企业”的利益激励,又能给这种利益激励提供足够的产权保护。事实表明,商业集团最具有利益激励,而只有国家才能提供最强有力的产权(商业利益)保护。更具体地讲,“如果说‘国家’需要商人的财源,那么,商人离开‘国家’的力量也无法施展。无论如何,在欧洲西海岸的国家正是这种情况,那里的王朝认识到了与贸易联姻的好处并在神志较为清醒时与之达成条件适宜的联合”(威尔逊,1967,p.452)。就这样,一种前所未有的“治理结构”(集中表现为“特许公司”制度比如荷兰、英国等的东印度公司的建立)在日渐激烈的全球经济竞争中得以确立,商业集团和民族国家作为这种结构的打造者,在随后全球经济贸易秩序的拓展中不断地进行着利益的磨合,最终形成了迄今主宰全球经济贸易秩序长达5个多世纪的民族国家利益。

商业利益和国家利益在西欧的率先结合给相关国家带来了十分重要的“先发优势”,也就是说,它不仅使得这些国家在国际贸易的不断扩展中抢先一步分享了丰厚的交易剩余,而且还获得了全球经济贸易秩序和规则的安排权,这种权力为这些国家的后续经济贸易拓展提供了巨大的先天性便利。因此,自1571年以来(或许更早),全球经济贸易联系的主线是由民族国家利益的冲突所刻画的,谁如果在这个重要时点没有通过商业利益和国家权力的联盟,合力打造相应的“治理结构”和民族国家利益,谁就注定要被排斥于全球经济贸易联系的链条和逻辑之外,从而无法分享由此带来的巨大经济利益和秩序权力。

四、“官商联盟”的政治经济学

那么,在晚明中国,为什么没有形成商业利益和国家(或者朝廷)权力的结合从而形成拓展海外贸易的持久动力呢?长期以来,这一问题一直吸引着人们的兴趣,但是迄今并未达成某种共识,因此就成为让学术界感到困惑不解的一个谜团。根据前面的有关讨论,直观地看,国家之所以对海外商业贸易采取漠视的态度,直接原因是它未能从海外贸易的扩展中分享到足够多的交易剩余。实际上,这种看法代表了国内外学术界有关此问题的普遍倾向。可是,问题在于,这种看法明显地将问题简单化了。持此种见解的人一定是机械地套用了西欧海外贸易发展的模式,即国家基于分享贸易剩余而获得了与商人集团结盟的激励。当然,从这一角度切入中国问题的讨论也无可厚非,因为该角度具有逻辑上的吸引力,也就是说,在晚明中国,同样存在朝廷权力和商人利益这两大决定海外贸易的核心因素,那么为什么它们不像西欧一样最终达成妥协并形成合力呢?若换一个角度发问,除了利益分享因素,还有没有更深层次的原因阻碍着这两大关键因素走到一起呢?

其实,早在16世纪80年代,也就是隆庆开放不久,就已经有人注意到了晚明中国海外贸易的“蹊跷”之处。门多萨(Mendoza,了uan Gonsales de),一名1584年曾经被西班牙国王派往中国的使团成员,以一种大惑不解的笔触描述了当时中国的海外商业景象:“海港官吏接受商人送的礼品而不执行禁止出国的法律,发给他们秘密通行证,使他们可以在海岛附近来往,远至菲律宾。……获利的愿望驱使他们去墨西哥,1585年,三个中国商人带着新奇的东西来到这里,最后他们到了西班牙以及更远的各个王国”(引自赫德逊,1931,p.212)。赫德逊在引述门多萨的描述后随即评论到,“无疑地,这三个中国商人对于追逐财富的热衷并不亚于西班牙人或荷兰人!但是他们航行是为了躲避他们的政府,而不是作为政府的特使”。门多萨的描述至少给我们透漏了这样的信息,那就是晚明中国的海外贸易商人即便是在开放政策背景下与地方官吏具有十分特殊的利益关系,由于这种关系是背着朝廷建立的,因此海外贸易的好处或者剩余一定是在商人和地方官员之

间进行私下分割,而朝廷只有拣取他们留下的“残羹剩饭”。

由此便可理解,黄仁宇所估计的晚明朝廷来自海外贸易和国内长途贩运的财政收入仅占全国财政总收入的1.1%,其中国际贸易税收占比更低,仅为0.22%(黄仁宇,1974,p.373)。其真实的景象应该是,这可怜的1.1%或者0.22%仅指上述的“残羹剩饭”,而绝非相应收入的全部;收入的大头早已被地方官员和商人集团所瓜分。这种情形一直延续到18世纪以后,比如,在清帝国统治的17、18世纪,作为主要贸易港口的广州,就充斥着官商合谋的气息。中国的贸易经常受到“帝国官僚的贪污和绝对权力的鼓励”,“中国高级官员和得到政府支持而控制了市场的重要商人经常结成伙伴关系”,而且,这些大官商拥有绝对的海外贸易垄断权。1704年,一个英国船队到达广州,发现当地兴起了一个被称为皇商的“新恶棍”,为了谋得这个差使,他在朝廷花了四万两千两银子,于是受权垄断了同欧洲人的全部贸易,没有一个中国商人敢惹他,除非他考虑到有价值而允许别人入伙。更有甚者,这个“恶棍”要求从其他广州商人那里抽取百分之五,才能获许同英国人贸易(引自赫德逊,1931,pp.218—219)。以上迹象似乎倾向于表明,官僚集团与商人集团所结成的“官商联盟”是破解晚明以来中国海外贸易以及全球经济联系衰败之谜的一个不容忽视的关键因素。

进一步的问题在于,商人阶层与官僚集团之间的这种联盟到底是怎样形成的?官僚集团到底凭借什么机制割断了国家权力和商人阶层之间的可能联系?在国家或者朝廷与官僚集团之间到底发生了什么,才使得国家权力在与官僚集团争夺或者分享商人利益的有意或者无意的竞争中“败下阵来”?由此派生出来的其它重要问题是,如果国家利益不能凸显,那么,开放主义格局就只能被其他利益集团(如官商联盟)所利用,源自海外贸易的财富增长机会和交易剩余就难以得到有效利用和合理分享,从而无法贡献于一个国家长期的经济增长。近年来,随着更多学者的参与,有关中国经济贸易兴衰之谜问题的讨论被迅速地向纵深推进,上述问题新的可能答案也在此过程中渐次浮出水面。

人们普遍关注的是,在晚明中国,特别是在隆庆开放之后,随着海外贸易(还有国内长途贸易)的复兴,一个新的商人阶层前所未有地迅速成长起来。仅从逻辑上看,这个阶层一开始一定为其财富的积累而感到莫大的欣慰,但欣慰之余,却又立即陷入一种莫名的担忧和焦虑。最让这个新兴阶层感到心里没底的是,自己巨额财产安全的制度保证所系何方?或者说,谁来和如何保护他们来之不易的财富和财产权利?从理论上讲,商人阶层之所以有这种担心,那是因为在现实经济社会中先于自己阶层的财富积累而存在着一些具有某种“暴力潜能”的组织,比如国家或者作为权力代理者的政府。

根据诺思(1981)揭示的逻辑,在西欧,商人阶层和国家之间十分幸运地达成了财产权保护的制度妥协。一方面,国家出面为商人集团的财产提供产权保护,但这种保护并不是免费的,需要成本付出;另一方面,商人集团也不会让国家单方面提供保护,而是通过购买的方式(比如缴税)获得被保护权力。正是由于西欧的国家和商人之间的财产权保护建立在一种平等的市场交易合约的基础之上,从而构建了一个稳定而长期的制度框架,才使得国家与商人集团的利益取得一致。根据前面的讨论,这种利益的一致性在开放条件下就构成了西欧贸易全球化拓展的持久动力。

可是,基于长期的历史积淀,在晚明中国存在着一种相对于西欧而言十分特殊的权力“委托一代理”结构,面对这种结构,中国商人阶层难以同朝廷(或者国家)就财产权利问题展开沟通并寻求产权保护。也就是说,这两个利益集团在中国长期经济历史演进过程所郁结的利益不一致甚至对立格局最终必然导致国家或者朝廷不可能成为商人阶层产权“保护”的提供者。那么,作为朝廷代理人的政府及其官僚阶层能否提供相应的保护呢?以及商人阶层在此中能够作何选择呢?或者说,如果官僚阶层能够提供相应的保护机制,商人阶层又能够拿什么作为报偿,以换取官僚阶层的产权保护?

在近代以来关注官僚政治制度的中国学者中,王亚南(1948,pp.113—115)有关中国官僚体制的研究可谓精深,他认为,在中国历史上,很早就出现了官商相通的迹象,比如齐国之孟尝君,他是中国历史上最早最显赫的官、商、高利贷及地主“四位一体”的典型。可以说,官商互通和角色转换的可逆性是贯穿中国历史演进始终的一条基本线索,“因为商人可为官,则为官为仕宦的人也就可为商、为高利贷业者了;我们其所以要引述禁商为官或人仕,或者禁官禁地主从事商业的一面,因为要一再去禁止,要作规定去限制,就说明事实上官、商、地主、高利贷者已是‘通家’了”。值得进一步深究的是,这种所谓“通家”格局的形成到底是基于什么样的逻辑呢?无疑地,既然成为“通家”,作为商人一边,那一定是在官僚阶层那里获得了某种承诺或者财产权的保证;而官僚阶层也一定是要收取一些费用的,一是作为对其办事成本的“覆盖”,二是对其“风险溢价”的补偿。无论如何,官僚阶层作为朝廷的代理人,不应该背着“委托人”作些旨在获取私人收益的事情,因此,仅从理论上讲,官僚阶层与商人阶层“通好”还是要冒一些风险的。正因如此,官僚阶层才会通过种种方式制造信息不对称,以减少被委托人发现的概率。而朝廷与商人的关系也在此过程中更加的疏远,朝廷无论如何也不会想到,这种似乎是自上而下的制度性疏离其实是官僚阶层长期以来利用信息优势刻意打造和安排的结果。

饶有意味的是,商人阶层并不会长期满足于被动地从官僚阶层那里“购买”产权保护,因为这样做的结果是,官僚阶层不断“择肥而噬”,从而增大商人阶层“购买”产权保护的成本。在这种情况下,最可靠的方式就是让自己成为官僚阶层的一员(张宇燕、高程,2005,p.500)。这种情形肇始于隋唐的科举制度,到晚明则成为一种社会常态,比如商人阶层出身者占进士和举人总数的3/4以上。商人阶层向官僚阶层的反向渗透和转换进一步强化了官商联盟的制度结构,就这样,晚明的社会经济运行便被这张编织得密密麻麻的官商网络所笼罩。从产权保护的短期和局部效果观察,晚明的官商联盟制度不可谓低效,因为在此制度之下,这个联盟本身会想方设法将国家通过强制税收方式拿走的剩余最小化,但是与此种“高效率”产权保护相伴随的却是“保护”本身的不确定性和“加总”意义上的高成本,这种不确定性和高成本必然导致产权保护的长期低效率。仅从理论上讲,一个能够保证产权保护长期高效率的制度最终需要基于国家和财富创造者(比如商人阶层)之间所达成的妥协,而在晚明中国,局部产权保护的有效性恰好是排斥了国家因素的结果,并且同时割断了这种局部产权保护向以国家为核心的更具规模效应的现代产权保护制度正常过渡的逻辑联系。

如果以上讨论不存在逻辑上的谬误,那么,前面所描述的所谓“隆庆开放”及其“1571折点”实际上就只具有象征的意义,因为官商联盟模式之下的海外贸易就从未真正间断过。只不过在隆庆开放之前,它以非法的形式存在,而在隆庆开放之后,则以合法的形式存在而已。质言之,所谓的隆庆开放,反映

在海外贸易的具体政策上,主要是实行了限量出海措施,在当时称作“船引制”。大凡商民出海,都要到有关政府管理部门申领船引,才能合法从事海外贸易。由于海外贸易发展迅速,对船引的需求剧增,可政府增加船引供给的措施难以满足商民出海的需要,因此,无船引的出海商船急剧增加,乃至远远超过有船引的商船数目。如据《祟祯长编》记载,万历末年,“海舶千计,漳泉颇称富饶”(引自万明,2005,p.231)。如此大量的无引商船的出海,对朝廷来说,首先意味着税收的漏损,因为,这些商民从事海上贸易,“其报关纳税者,不过十之一二”(引自梁方仲,1989,p.163)。进一步地,如此多的无引商船出海,也一定得到了地方官僚阶层的默许或者支持。地方官僚集团的默许或者支持从来都是需要条件的,出海商民一定会被要求出让一笔可观的利益;而在国家(朝廷)那里能够获取更多出海权力的情形下,这笔可观的利益原本是要进入太仓的。仅从这种意义上讲,朝廷的数量限制和出海管制政策,等于将海外贸易的巨额回报拱手相让。当然,从长期看,拱手相让的不正是用白银表示的即期回报,还有更为重要的且难以用白银来衡量的贸易拓展机遇和与此紧密相关的国家利益。

值得关注的是,由于朝廷对于私自出海的现象时有察觉并不时予以惩戒,而惩戒政策的实施又离不开官僚阶层,因此,官僚阶层就在这种周期性的“政策游戏”中扮演着十分奇特的角色:当朝廷的政策环境较严时,就会倾向于支持朝廷的治理措施,并借此获取政治收益(如升迁机会等);当朝廷的政策环境略有放松,则又迅速接近出海商民,通过默许和支持其私自出海而获取经济收益。无论如何,由于官僚阶层的效用函数中兼具政治收益和经济收益,因此,在以上政策博弈过程中,他们实际上是在谋求总收益最大化。这种利益目标决定了,对于官僚阶层而言,朝廷与商民之间必须存在一定的矛盾。如果朝廷与出海商民没有矛盾或者利益达成一致,则意味着可能会产生“重商主义”倾向,官僚阶层就得靠边站;一旦朝廷与出海商民的矛盾激化了,甚至到了兵戎相见的地步(如戚继光受命荡倭),就会“挤出”官僚阶层的收益空间。显而易见,对于官僚阶层,最理想(获益空间最大)的状态是,朝廷与出海商民的关系不好也不坏,或者时好时坏,既不松弛也不绷紧,或者时松时紧,以便自己长袖善舞、游刃有余。

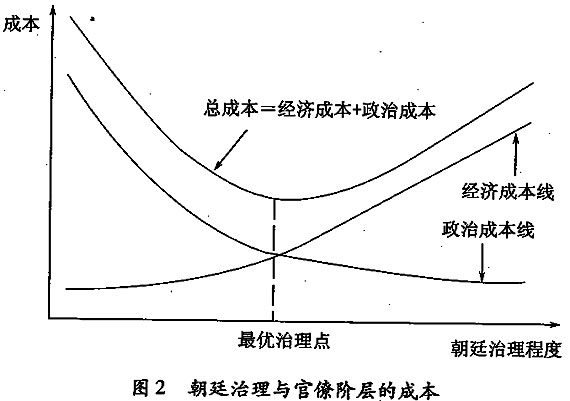

以上情形可由图2来刻画。在图2中,官僚阶层面对两条成本曲线,即经济成本线和政治成本线,它们都受朝廷治理因素的影响。比如,随着朝廷治理政策的实行,官僚阶层与商人阶层的合谋空间随之缩小,获取经济利益的风险和成本相应增加,这种情形表现为一条向右上方向倾斜的曲线。不过,官僚阶层一般都会审时度势,不会逆朝廷治理政策而动,当他们觉得随着朝廷治理政策的推行而显露些许政治收益可能增加的机会时,便会在经济收益和政治收益之间做出合理的权衡,其结果往往是舍弃短期的经济收益(与商人阶层做短暂疏离)而追求政治收益(即为追求长期的经济收益做进一步的制度准备)。这种情形表现为一条向右下方倾斜的曲线。无论如何,不管遇到何等复杂的政治经济情形,官僚阶层都会将政治账和经济账算得清清楚楚,也就是说,将总的成本保持在最低的状态。在官僚阶层的运作之下,朝廷的治理政策不论决策者最初的决心和力度有多大,最终都会在官僚阶层所确认的“最优治理点”叫停。而作为一种朝廷政策的完整推行过程,在“最优治理点”停步就等于是半途而废,甚至无功而返。需要注意的是,在中国历史中,这几乎成为一种除了开国和亡国两个时期之外王朝政治经济制度运行的常态。

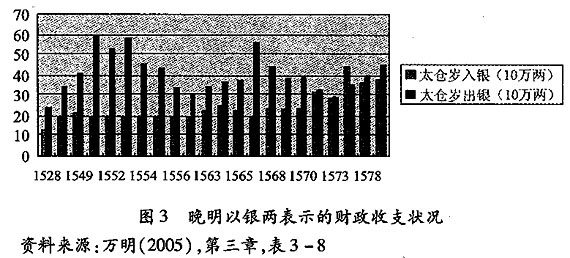

正是基于这种情形,晚明朝廷也就不会从开放政策的推行中获取比预想中更多的实际利益,这可从隆庆开放前后晚明太仓银库的收支状况(如图3所示)得到某种程度的印证。从图3可以看出,晚明朝廷自1528年(嘉靖七年)以来,其中央财政一直处于入不敷出的状态;1571年隆庆开放前后这种状况有了些许改善,但不具有实质意义;除了1577年(万历四年)收大于支之外,其余年份都是赤字运行。即便是1581(万历九年)年在全国普遍实行了“一条鞭法”以后,此种情形也未见改观。由于明代自成化(1465年—1488年)以来白银货币化的步伐迅速推进,朝廷财政对白银的依赖性也陡然增强,因此太仓白银的收支状况基本可以反映国家的财政环境。

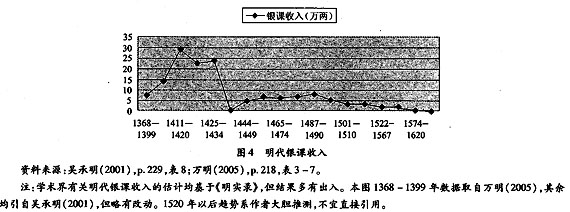

明代朝廷的白银收入,1571年以前主要依靠所谓“银课”,也就是国内白银的生产;1571年以后,则倾向于依靠海外白银输入。就前者而言,自洪武以来,一直到晚明诸朝,时升时降,总体上呈下降趋势,如图4所示。就后者而言,自隆庆开放以后,大量海外白银涌人中国(实际上,在此之前,已经有大量海外白银通过走私贸易流入东南沿海),按理说,这对朝廷财政状况的改善来说是十分难得的机遇。可历史事实则是(这种事实也可从朝廷与海外贸易商人之间的利益冲突关系中合乎逻辑地推演出来),朝廷并没有像我们想象的那样从巨额的白银流人中获得多少财政利益。关于16世纪中后期以后流入中国的白银数量,尽管不同的学者有出入不小的统计,但都认为晚明流入中国的白银数额是相当惊人的,如据最新的一种估计结果,在1570—1644年总共有12620吨美洲白银流入晚明境内(万明主编,2005,p.241)。而弗兰克将统计区间进一步放宽,认为在1550—1800年这两个半世纪里,中国最终从欧洲和日本获得了将近48 000吨白银,同时还可能通过马尼拉和亚洲其它地区获得了10 000吨以上的白银,合起来大约60 000吨白银,大概占世界有记录的白银产量的一半(1998,p.208)。如果以可比口径按照两的单位计算,梁方仲(1989)认为,自1573年至1644年,从海外输入中国的白银超过7200万两(pp.178—179);吴承明估计此间中国的白银净流入超过1亿两(2001,pp.33-34);晚明崇祯朝财政部官员蒋臣更是认为当时全国白银存量约有2.5亿两之巨(引自彭信威,1965,p.663)。

由以上估算不难看出,晚明隆庆开放以来,虽然银课收入一落千丈,但海外白银却以更快的速度和规模流入中国,按理说,这是弥补朝廷银课严重不足千载难逢的有利时机。结果则是,由于朝廷利益和商人利益(特别是海外贸易商人利益)的疏离乃至对立情形未见缓解,经过长期的冲突和博弈,它们之间终究还是难以找到利益的妥协机制。正因如此,朝廷并没有从因白银大量流入而快速推进的经济贸易的货币化进程中获得相应的收益。鉴于晚明的货币化进程首先由商人特别是海外商人集团策动,官僚集团随后迅速跟进并渗透其中,所以,由此包含的更大一部分收益很自然地被前面刻画的“官商联盟”所瓜分。依据前文,国家从海外贸易中所获收益仅占总财政收入的0.22%,可见朝廷在与官商联盟的利益竞争当中,其利益汲取能力和力量对比悬殊到何种程度!实际上,即便是银课收入,图4所显示的只是朝廷的获取数额,不少地方官民结合的“开矿煎银”活动一直没有停歇,如在万历以后,尽管朝廷的银课收入直线下降,有时不足万两,但民间银矿产量扣除矿税却在十几万两以上(吴承明,2001,p.230)。

根据前面的讨论,西方国家的财政收入随着海外市场的开拓获得了极大的改善,比如17世纪以后英国得自海外贸易的进口税一项就占总体财政收入的40%左右。晚明中国自隆庆开放以后,尽管受到这样或者那样的限制,其海外贸易规模还是逐年迅速增长。虽然我们一时难以掌握有关海外贸易规模的直接统计数据,但是仅从前面有关隆庆开放以后海外白银流入中国的数量就可以间接地推算出当时贸易规模之巨大。问题就在于,面对如此巨大规模的海外贸易,朝廷却在财政收入的改善方面长期一筹莫展,仅从中获取0.22%的税收收入。这和英国的40%,形成了十分鲜明的对比。这可不是一个简单的数字对比游戏,它凸显的是一种制度差异,这种制度差异决定了一个国家面对海外经济贸易机会和竞争时的态度以及应对策略,更是决定了制度冲突的经济政治结果。

中国历朝历代都将商业和贸易活动视为增加国家统治成本的因素,因此大都采取限制的政策,即便是汉唐盛世和两宋经济繁荣时代都难例外,只不过限制的程度略有不同而已。这种限制政策经过长期积淀已经凝固成为一种制度和文明结构。可以想象,作为这种制度传承链条之一环的晚明隆庆开放不可能在此方面有所作为。面对规模越来越大和结构越来越复杂的经济贸易状况,延续千年的自上而下的垂直治理制度显得越来越难适应,仅信息成本一项就足以将任何雄才大略统治者的治国梦想击得粉碎。官商阶层正是发现了朝廷“治理结构”的这根“软肋”,基于前所未有的全球经济联系和海外贸易发展时代的来临而迅速地完成了结盟,由此开辟了在中国延续几个世纪的朝廷与官商长期博弈的贸易格局。其结果注定了是两败俱伤的“负和博弈”,没有朝廷的政治经济支持,官商联盟难以拓展更大的海外贸易市场,因为官僚阶层的支持边界毕竟有限,一旦离开其管辖的势力范围,他们就再也没有能力当然也没有激励对海外商人集团继续提供支持。说得更直接一些,他们实际上只关心即期的利益分割,而对包含巨大风险的海外开拓不会感兴趣,从而不会倾注半点心血。因此疏离或者规避了朝廷的管理政策,固然可以获取短期的经济利益,但是这种疏离和规避却又注定了官商联盟体制难以获取跨越国界的政治经济支持,从而无法获得长期的经济回报。到头来,朝廷监管和官商联盟的贸易体制相互博弈的结果或者“纳什均衡解”就是使得中国的经济贸易长期困守近海,最终在西方的国家和商人结盟的重商主义贸易体制面前不堪一击。

五、货币本位困局及其利益冲突

前文已经指出,在隆庆开放以后,大量白银流入中国,这给晚明朝廷改善日趋紧迫的财政状况提供了千载难逢的良好机遇。可是,实际结果却与我们的想象相去甚远。面对波澜壮阔的民间海外贸易(包括官商联盟制度框架中的贸易)的发展和巨额的白银流入,朝廷的财政汲取结构竟然没有产生明显的调整和改变,也就是说,朝廷的财政收入仍然一如既往地倚重田赋等传统渠道。那么,到底是什么原因导致了这种令人迷惑不解的结果呢?

其实,对这一问题的回答牵涉到多年来有关晚明中国货币本位的一场旷日持久的学术争论,这场学术争论的核心是晚明到底存不存在真正的银本位。长期以来,由于人们囿于封闭条件以及只关注晚明经济的货币化表现,因此大多数人倾向于支持存在银本位的判断。当然,我们并不认为这种判断没有道理,只是觉得有些简单化而已。至少这种判断没有留意或者忽视了晚明以来中国货币本位的深层内涵以及其中所包含的错综复杂的利益冲突。正是这种利益冲突的存在才使得晚明的货币本位没能像西欧国家那样顺利地完成本位转换;而更重要的是,在这种利益冲突格局中,国家信用与白银货币本位的长期隔离最终导致了在随后的货币经济发展进程中信用货币制度以及内生货币制度的“先天不足”。历史事实表明,西欧国家的贵金属货币本位(包括银本位和金本位)的发展和顺利演进以及以银行制度为条件的内生货币制度的建立都渗透着国家力量的介入(张宇燕、高程,2004,pp.112—123);国家和商人集团都在货币制度的演进中得到了具体而丰厚的回报。也就是说,和海外贸易的拓展一样,西欧货币形制、货币本位以及银行制度的演进同样凸显着国家利益和商人利益的结合涵义。

晚明中国的货币本位则呈现出另一种景象。从总体上看,晚明的货币本位和货币制度具有十分明显的“双重”结构。一方面,朝廷自始至终竭力维持钱钞本位;另一方面,民间则广泛欢迎白银流通,即崇尚所谓的“银本位”。朝廷之所以维持钱钞本位特别是宝钞制度,其根本原因是这种制度与朝廷的利益函数最为紧密,显而易见的是,朝廷可以借助这种制度以极低的成本轻而易举地获得铸币税。历史事实表明,明代自洪武初年就仿效元朝制度颁行诏令,规定用钞不用钱,禁止民间以金银交易;之后允许钱钞并用。虽然钱钞制度不时遭遇到朝廷财政意志的冲击,几度面临困境,但这种钱钞本位一直延续到明末。据史料记载,崇祯十六年(1643年)蒋臣曾建议行钞即发行纸币,以解决行将崩溃的财政危局,并得到皇帝批准(参见彭信威,1965,pp.634—635)。由此可见,明代朝廷自始至终都没有从对钱钞本位的财政依赖中解脱出来,反而越陷越深。

依据前面的讨论,在明代初期,民间交易早已用银。到了晚明,随着海外白银的大量流入,民间层面的白银货币化进程迅速推进。问题是,为什么晚明朝廷宁守钱钞本位困局,而对白银合法使用的诏令迟迟不能颁发?一直到隆庆元年(1567年),朝廷才颁布法令,“令买卖货物,值银一钱以上者,银钱兼使;一钱以下者,止许用钱”(转引自万明,2005,p.226)。有人将这条法令视为晚明中国建立银本位货币体系的标志,其实这是一种误解,因为相对于钱法而言,用银只是一种补充而已,而且,这种状况一直持续到明朝灭亡。因此,我们不能对隆庆颁发用银法令本身所包含的货币本位转型意义估价过高。张杰曾经指出,明代的货币制度虽然体现了银的重要性,但实质上仍是钱本位,且延续了钞与铜本位相互耦合的畸形格局(1993,p.62)。明成化十六年(1481年)著名的邱溶币改方案,表面上是推行银本位,实际上是钱钞本位。有趣的是,即便是在隆庆初年,面对重新开放的格局和白银货币化加速推进的情形,还有入主张要使民富,必重布帛椒粟而贱银,贱银必须用钱。

实际上,朝廷之所以对白银的合法使用一拖再拖,其根本原因在于白银合法化所带来的货币本位转型与朝廷的原有货币本位利益相抵触。彭信威早就觉察到,相对于宝钞和铸币,“白银是封建统治者们所不能控制的”(1965,p.663)。进一步地,正是白银的大量流入和在民间的普遍行用,才对朝廷所长期坚守的钱钞货币体系构成致命冲击。更直观地看,白银货币化实际上通过“挤出”钱钞本位而大大增加了国家财政汲取的难度和成本,同时降低了朝廷对财政金融及其相关利益的独享权和控制权。

若换一个角度看,朝廷对白银货币化的消极态度和抵触情绪凸显的是朝廷利益和官商联盟利益的矛盾冲突。晚明朝廷在白银大量流通的情况下之所以未能将白银货币的利益“内生化”于朝廷的效用函数之中,其要害在于早在洪武永乐时期就已形成的重建朝贡贸易体系的愿望和努力。正如前文所述,由

于这种努力必然建立在排斥民间自由贸易的政策前提之下,因此,与明代将近三百年的统治相伴随的是,朝廷争取朝贡贸易体系及其相关利益的努力和民间争取自由贸易及其相关利益的努力之间旷日持久的冲突。在这种冲突中,白银是自由贸易的代表物和象征,与它的大量涌人和流转相对应的是从事海外贸易的商人集团的利益扩张,以及与此结盟的官僚阶层对朝廷利益的悖逆和损害。既然如此,朝廷合乎逻辑的做法就是尽量将白银“边缘化”和非货币化,或者将其使用范围做十分严格的限定。排斥白银的正当行用或者对白银的使用设限实际上就是对商人集团的政策“歧视”,是对官商联盟在朝廷利益之外擅自追求自身利益的一种本能回应。

无论如何,晚明中国货币本位的“双重结构”是一个经济转型悲剧,它折射出,面对日趋紧密的全球经济联系,仍然秉持差序等级世界观念的中国统治者所表现出的尴尬和无奈。毋庸置疑,各个地域经济的全球化发展注定要凸显贵金属货币本位的地位和力量,越是跨越国界且长距离的海外贸易就越是需要贵金属货币来作媒介。白银作为全球经济联系迅速扩展时期脱颖而出的第一个世界货币,就是紧跟着全球贸易链条向东方的延伸而进入晚明帝国的视线的。而在它的背后,总是站立着国家利益。白银加上国家利益形成了15世纪以来西欧与东方经济贸易交往的驱动主线。

不过,它与这个东方帝国的头一回接触却与民间走私贸易以及海盗贸易如影相随,从而给统治者留下的第一印象是,白银意味着掠夺、威胁和对帝国权威的挑战。从那一刻起,帝国的统治者阶层就对白银有了深深的戒心。特别是,越是到帝国统治的晚期,当民间普遍抛弃体现统治者权威和财政利益的钱钞体系,而对白银趋之若骛时,统治者便陷入了由这种双重货币结构所构建的困境而难以自拔。一方面是行将崩溃的钱钞体系,另一方面是权力早属他人(官商联盟)的白银体系,晚明帝国的统治者只有眼巴巴地看着这个延续了将近三个世纪的等级世界体系在白银货币以及与此相伴随的全球经济联系的进一步扩展进程中不可挽回地走向衰落。无疑地,白银与国家利益的关系状况成为了考量东西方经济贸易兴衰的一个难以回避的角度。

六、结论性评论

从总体上看,当时代进入20世纪以后,基于“天下主义”与国家主义理念构建的两种世界体系的冲突依然在继续。虽然在此间两种世界体系的关系经历了千折百回的过程,有时靠得如此之近,有时又离得那么遥远。可以说,一直到2001年,这两种世界体系都未能寻找到相互达成妥协的制度平台。寻找这个制度平台的努力开始于20世纪70年代末期,那时,新一代具有世界眼光的政治领袖们积极倡导并竭力推行了史无前例的经济改革与开放。

历史地看,这次开放是1571年隆庆开放以来两种世界体系时断时续的长期冲突的继续,不过,此次冲突的性质和表现却与以往有所不同。特别是,以往的世界体系冲突面对的是全球经济贸易规则的酝酿和初创,而中国处于由盛转衰的历史时期,因此冲突的结果未能体现妥协性质,而更多的是一种世界体系对于另一种世界体系的强制,许多延续至今的全球经济贸易规则从某种意义上便包含着这种强制,尽管我们并不排除许多规则的合理性。就此次的世界体系冲突而言,一方面,相对于中国因素,全球经济贸易规则已然“外生”存在,两种世界体系的冲突和妥协就不是重新订立规则的问题,而是调整既有规则的问题;另一方面,当然也是更重要的,中国正处在经济实力和财富积累的迅速上升期。以上不同实际上意味着2001年中国加入世界贸易组织所具有的非同寻常的制度变迁涵义,它或许是两种世界体系最终达成历史性妥协从而共同推动全球经济增长的重大契机。正是从这种意义上讲,可以将其称之为全球经济联系发展进程的“2001转折”。

毋庸置疑,“2001转折”同时意味着我们面临又一次全球经济大变迁,如何将国家因素嵌入对外经济过程,而又能与由西方主要大国主宰的国际通行经济规则相兼容,这是“2001转折”之后需要中国和世界来共同应对的一个巨大挑战。人们都在说,中国重返全球经济舞台必将改变世界经济的原有结构和逻辑,但到底如何改变,则没有人给出确切的答案。不过,有一点可以确认,中国的出现使得世界经济真正进入到全球化的时代,就如同430年前美洲白银进入中国标志着世界经济体系开始形成一样。

尽管时过境迁,现在的世界经济格局已经迥异于1571年前后中国开始白银货币化时代的情形,但是面对中国的出现,全球经济发展将要碰到的根本问题依然如故。只不过在当时,经济全球化进程面对的是已然强大的王朝经济,而现在这个经济体正在重新走向强大。可以说,自1571年以来世界经济四个多世纪的全球化发展,中国因素基本上被视作一个既定的“外生变量”,或者说,中国因素被置于经济全球化发展的进程之外。可是如今,中国因素已经走向“内生”。四百多年前,当时的晚明王朝不算弱小,但由于将强大的国家因素与朝贡贸易体制相联系,最终在走向全球经济联系的起跑线上选择了“退出”。这一后退,丧失的不仅是此后数百年的经济发展机遇,更重要的是丧失了对全球经济规则的参与权和制定权。如今,在世界经济交易规则既定的前提下,中国因素“内生”的实质说到底就是如何面对这种规则的问题。中国因素的加入注定要在很大程度上影响乃至改变这种既定规则,但如何处置由此引发的矛盾和成本则关乎全球经济发展的前途。

无疑地,中国因素在全球经济发展中的逐步成长使得中国和世界都面临着新的选择,就世界的选择而言,最大的问题是如何调整长期以来形成的没有中国因素参与条件下的经济交易逻辑,重新构建考虑中国因素的新的交易规则。而对中国来说,问题的要害是如何将国家因素与自由贸易体系加以有效整合,以求在全球经济交易规则的调整中寻求利益协调与均衡。可以说,这是我们遇到的前所未有的挑战。

显然,中国经济融入全球经济进程并不意味着国家因素的简单退出,而是需要国家角色的转换。近年来,一些学者立足于经典的新古典经济学教义,即在经济运行和资源配置过程中,政府因素与市场因素难以兼容,主张中国经济融入全球化进程必然意味着国家或者政府因素的退出,因为经济全球化本身就是市场因素逐步增强进而替代国家因素的过程。从经济历史发展的视角考察,不论是欧美还是东方,其融入全球经济格局的过程不但不排斥国家因素,而且还离不开国家力量的介入,比如前面已经反复强调的16世纪以来西欧经济的全球化发展(如美洲的拓殖和在东亚的发展)就是国家因素与商人集团联手推动的结果。即便是在经济高度市场化的今天,欧美经济贸易的发展也从未离开过国家因素的支持。

前文的讨论更是多次提醒,国家因素的后撤或者不作为反而是中国长期以来特别是晚明以来不能正常融入全球经济发展进程的关键因素。在过去那些相当重要的年代,中国的国家因素未能与民间的海外贸易因素建立起应有的联系,从而导致这个东方大国长期以来被搁置于全球经济发展的主渠道之外,丧失了许多弥足珍贵的发展机遇。如此看来,那些主张国家因素的存在与中国经济融入全球化进程难以兼容观点的人,如果不是疏于历史,便是别有他图。

不过,如今国家作用的发挥并不是没有问题。按照前面提及的产权保护逻辑,要使得国家因素在新的全球经济发展中发挥积极而有效的作用,首先需要在国内经济中打造产权保护的制度基础,只有在国家与经济利益主体之间确立了有效的产权保护关系,这些经济利益主体的跨国以及全球化发展才能凸显和代表国家利益,只有能够代表国家利益的经济利益主体也才能影响现存的国际经济贸易规则,从而使其可能做出有利于中国国家利益的妥协和调整。

问题的要害实际上在于,在经济的全球化发展中,国家利益的凸显并非一定要国家直接出面,或者对参与跨国或者全球化经济贸易竞争的企业实施直接控制,如果是那样的话,历史上所谓的“郑和效应”就并非没有产生的可能。在经济的全球化发展进程中,国家的作用与国内一样,仍然在于产权的保护,略有不同的是,在这里,国家需要与既有的国际通行规则达成有利于中国经济主体利益的妥协,从而最大限度地保护中国企业的产权和与此紧密相关的国家利益。让人感到耳目一新的是,在跨越“2001转折”之后,中国政府已经前所未有地为中国各类企业的海外发展提供制度保护,从而显示出国家主义与开放主义的结合态势。这种态势的形成虽然只是尝试,但却是历史性的,它已经与1571年以来国家主义与开放主义的长期疏离形成了鲜明对照。

[责任编辑:路士勋]