五、金融化与生产全球化

有人认为,本文考察的美国经济金融化实际上是经济活动空间重组的结果;在这一过程中,生产日益发生在海外,而金融功能却继续留在美国国内经济中。值得注意的是,本文提出的观测金融化的两种方法,都是仅仅以美国国内的数据为基础的,因此,容易招致上述异议的批评。按这一思路,证券收入的迅猛增长趋势,有可能不是与生产性收入相对的金融性收入真实增加的反映,而是制造业活动(及与之相关的收入流量)在美国经济边界之外重新定位的结果。从利润的部门分析角度看,金融与非金融利润比率的上升,同样可能是美国从海外得到的非金融利润(它并未包括在本文的观测中)持续增长[而在国内获得的非金融利润下降]造成的。如果这一设想能够解释本文中观察的趋势,我们或许仍会认为美国经济已经发生金融化,但金融化这个术语可能不再表示当前美国经济发展的一种新方式,而应纳入去工业化(deindustrialization)或正在变动的国际劳动分工的现存文献中(Bluestone和Harrison,1982;Frobel et al.,1980)。

但是,如果联系生产全球化的过程,就可以顺利地对上述怀疑本文研究成果的理由加以解释。关于证券收入,没有理由先验地假定美国生产及与之相联系的收入流量向海外的转移,已经超过美国对国外金融机构不断增加的投资及带来的收入。同样,关于利润的部门分析,也没有理由先验地预期从海外获得的非金融利润,比金融部门从海外获得的利润更占优势。我们知道,随着20世纪60年代欧元市场的形成,银行业活动不久也跟随制造业转向海外(Helleiner,1994);美国金融资本的国际化近年来也在持续发展(Sassen,2001)。关于本文的观测方法,更为重要的是,相对于国内的经济规模,美国企业在海外的活动是相当微不足道的,虽然流行的看法与之相反(Hirst和Thompson,1999)。不过,还有必要对这一问题的有关数据做进一步的考察。

(一)美国非金融公司的全球证券收入

首先是考察证券收入。第一步是从金融活动和生产活动中收集源自国外的证券收入,分别计入比率的分子和分母,以重新核算观测指标。这样的计算结果依然存在着严重的数据局限:恰当的数据必须来自三个不同的来源,并适用于分散在若干年份(即1978、1980、1982、1984、1986、1990、1992—1999年)的产业的适当水平。尽管只是有限年份的数据点,但就制造业危机来说,所包括的却是关键阶段,正是在这一阶段突然发生了生产活动向海外的重大转移(Brenner,1998)。因此,这些数据还是可以充分地评价这一假说的,即金融化不是经济性质本质改变的结果,而是与全球化相联系的经济活动空间重组的结果。

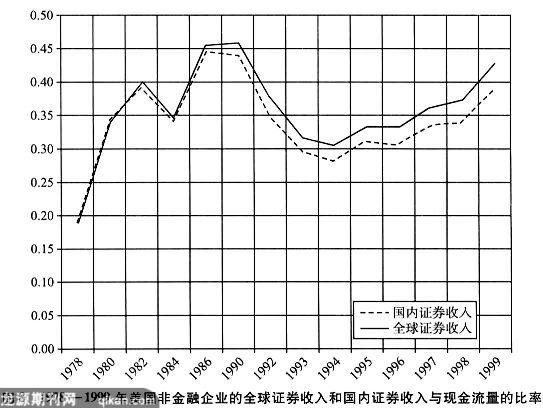

图8显示了经过重新计算的、用来反映美国非金融公司全球经济活动的证券收入数据——该数据收编了所有的源自国内和国外的收入。为了便于比较,我还在图中标出了用原有方法计算的国内有关数据。图8的检验显示,国内证券收入与全球证券收入数据的行进轨迹是非常接近的。正如前面已提到的,它反映了美国国内经济与其国际活动相比,具有更大的规模:国内经济的运行支配着其在全球运行所形成的态势。

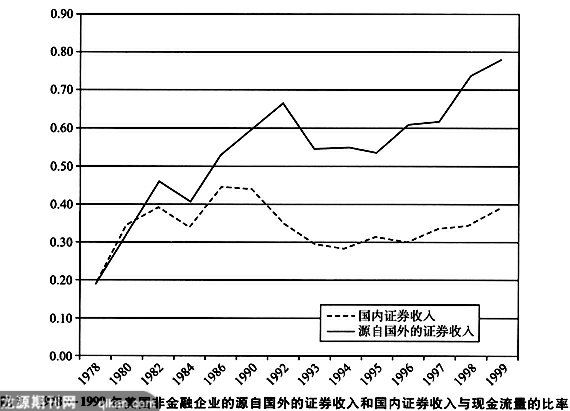

下面,分别检验来自国外活动的有关数据。图9显示了源自国外的证券收入与在国外发生的现金流量的比率(这样计算的目的是为了排除国内经济活动);它揭示了一个令人震惊的事实:金融化在美国非金融公司的海外活动中要比在其只考虑国内经济的活动中更强烈地表现出来。在严格限定年份数量的情况下(因为这些年份的数据易于得到),虽然在解释这些数据时要审慎,但结果仍然表明,认为美国国内经济金融化只是生产向海外转移的产物的主张,是与证据不符的。

(二)美国公司的全球金融和非金融利润

通过重新计算包括美国从海外获得的利润在内的金融与非金融利润比率,我们也可对部门利润进行同样的分析。由于这是对美国公司的全球利润分析,所以,只要是在1977年与1999年期间的,根据产业进行适当分解而得出的数据,都是可以利用的。同前面一样,在严格限定年份数量的情况下,只是在国内数据的基础上推断出的某些结论确实应慎重对待;但无论怎样,从20世纪70年代后期开始的长达22年时间所得到的数据,还是能够充分评价这个假说的:即在美国出现的“金融化”,反映了在全球视野下生产的空间重组。

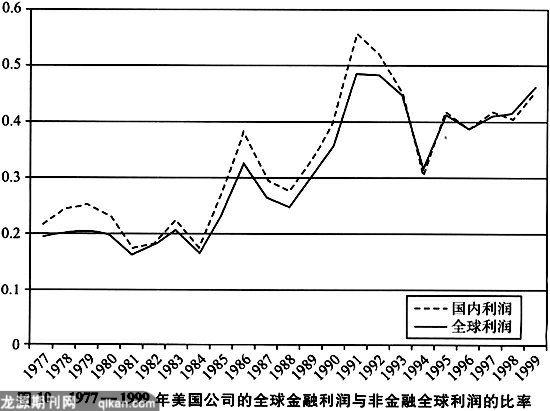

图10显示了上述分析结果,该结果与仅检验国内利润时所获得的结果的轨迹非常接近(为了便于比较,在图中还标示了检验国内利润时所获得的结果)。从有关数据可以看到,把美国从海外获得的利润包括在观测中,也并未呈现出明显削弱金融业在经济中权重日益增大趋势的走向。

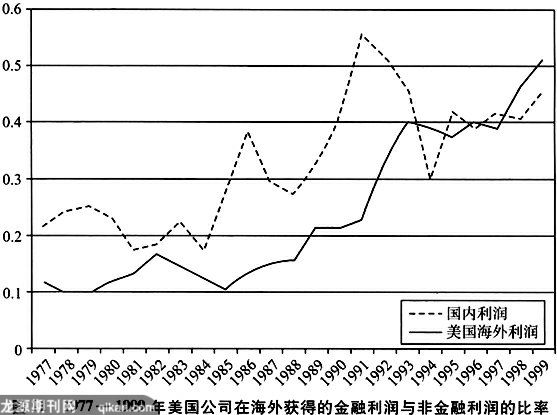

类似于证券收入分析时出现的情况,这一结果部分地反映了这样一个事实:与在国内经济中所取得的利润相比,美国在海外获得的利润也是相当微不足道的。然而,如果不考虑规模大小,我们仍会对分析美国企业在海外运营而获得的金融与非金融利润的比率感兴趣。图11显示了美国公司在海外获得的金融与非金融利润的比率。我仍用美国国内的有关数据与之相比较。可以看到,虽然同国内金融与非金融利润的比率相比,美国公司在海外获得的金融与非金融利润的比率在起点上处于较低水平,但这一指标很快就急剧攀升,到20世纪90年代末期,已超过了国内利润比率。金融化的迹象也明显表现出来。

六、结论

本文的目的,是试图运用以积累为中心的方法,替代通常使用的以活动为中心的观测经济变迁的方法,构建描述美国经济的最新发展的另一思路。取得的成果是:金融化——而不是服务经济或后工业主义的兴起——已成为有关经济的最重要事实。的确,已经有足够的标签被用来描述最新经济变化的本质:全球化,新自由主义,后福特制,灵活专业化,新经济——还有后工业主义。将金融化加到这一长串新概念中足够谨慎吗?在这点上,本研究的两个特征可以把它从仅仅是贩卖标签的困境中解救出来:(1)本研究是以经验资料为牢固基础的;(2)在解决诸多困难理论问题方面,金融化是一个有用概念。下面通过总结,依次讨论这些要点。

在本文中,近几十年美国经济变化的轨迹,被恰当地描述为金融化的过程;其核心的经验性主张就是,在当前,积累正日益通过金融渠道进行。这确实是数据显示的事实。

虽然本文的主要目的是为金融化提供证据,但在结束本文之前研究一下金融化发展的更广阔涵义,也是必要的。下面,我列举在社会科学领域争论很久的两个例子来阐述这一观点。

在一个世纪的大部分时间里,研究者一直关注着谁控制现代公司的问题。贝利和米恩斯(Berle和Means,1932)的著名论文认为,随着股票所有权的广泛扩散,管理者已取代所有者在经济上执掌权力。这一变化是进步的,因为它把管理者与利润最大化的最恶劣社会结果分隔开来——因此,经济发展会更加仁慈,如加尔布雷思等技术决定者所言。尽管早期的争论主要是围绕在控制现代经济核心功能的过程中,是否始终存在一个统一的资本家阶级而展开的(Domho ff,1976;Useem,1984;Zeitlin,1974),但公司各种行为的不同形式的控制的涵义问题,很快成为研究的重心。这类文献反对贝利和米恩斯提出的通过简单区别所有者和管理者,去检验银行和其他金融机构对非金融公司控制的观点。在一篇有影响的文稿中,科茨(Kotz,1978)探讨了银行通过债务融资、参与并购来控制公司战略的内涵。

尽管科茨的结果很有启发,但后来的研究者更系统地研究了非金融公司的金融控制的行为内涵。然而,在建立控制及其结果模型时,仍有许多方法论上的困难(Zeitlin,1974);因此,这个研究尚未有定论。只有一个成果可以确定,即金融机构位于公司网络的中心。一项连锁数据的检验表明,银行是经济中最高的连锁企业,这意味着银行管理者最经常地享有董事权(参看Mintz和Schwartz,1985)。但是,也有学者(Mizruchi,1996)认为,我们并不清楚这些连锁公司在干什么。是否会像资源依附论所指出的,非金融公司安插金融董事到董事会任职,是为了确保取得借贷资本(Burt,1983;Pfeffer和Salancik,1978)?抑或银行董事进入非金融董事会,是为了监督和约束非金融客户的行为(Kotz,1978;Mintz和Schwartz,1985;Mizruchi和Sterns,1994a)?简言之,是谁在控制谁?连锁是公司战略的原因还是结果?这些问题的分歧依旧,且无明确答案(Mizruchi,1996)。最近,随着企业股东价值模型的兴起,相关问题又在文献中出现:这一战略是由管理者发起,来自非金融公司内部;还是由金融业的“外部人”强加给非金融企业的(DavisThompson,1994;Fligstein,2001;Zorn,2004)?

这些困难部分地产生于下述事实:即使能够察觉到金融和非金融企业之间的关系,“控制”的实例也决非显而易见的(Mintz和Schwartz,1985)。但是,本文概述的有关金融化的认识框架,却意味着有可能存在弄清公司行为的其他方法。确实,这个金融化框架的一个优点,就是它试图超越仅从一个纯部门的角度来认识企业。在这一意义上,这个立场又回到20世纪初霍布森、希法亭、列宁等人有关金融资本的文献中。这些早期的有关金融化的理论不是断言银行控制工业公司——像许多当代银行控制论的文献所说——而是强调工业资本和金融资本“联合”为一种“新的社会类型”。像宰特林(Zeitlin,1976,p.900)所观察的,“‘金融家’不会在损害工业利润的情况下获取利息,不是‘银行家’控制公司,而是最大银行的金融资本家和[非金融]公司负责主持投资、生产组织、销售和融资,并占有他们的整体活动的利润”。

虽然宰特林的最初兴趣在于判定这一“联盟”的阶级特征,但这里的论点关注的却是在金融化条件下金融企业和非金融企业的趋同现象。由于有关非金融公司的金融控制的迹象仍难以把握,所以,非金融公司会日益依赖于金融活动,并把它作为收入的一项来源,这是理解这些企业的行为的关键。的确,有关控制问题争论的难以把握的特点,反映了要把非金融公司的内部运作力量与外部运作力量区分开来,已经变得越来越困难了。非金融公司开始变得与金融公司相类似——在某些情况下,已经变得完全相象——我们需要用这种眼光对公司行为进行研究。虽然这里展示的数据显示了这种方式的广泛适用性,但总量水平的数据毋庸置疑地掩饰了重要的变动。因此,通过企业层面的研究,探讨非金融公司的金融化如何改变了公司行为,是未来工作的重要领域。

与金融化的重要涵义有关的第二个研究领域,涉及到全球化与国家之间的关系——这是社会科学中最有争议的问题之一。在这类文献中,有两个宽泛的理论框架,霍布森和拉姆仕(Ramesh,2002)相应地把它们确定为“结构主义”的方法和“以代理为中心”的方法。第一种方法将全球化与国家权力的一个确定损失联系起来,以此来制定经济和社会政策,使公民免受全球市场的伤害。这一观点的批评者主张国家的代理角色,认为它高估了全球经济的一体化程度及其对国家的影响程度。他们特别指出,先进产业经济体中的大部分经济活动仍然是在国内市场中完成的;并且,外国投资仍主要集中在发达产业经济体之间,因此,它否定了“向底线竞跑(race to the bottom)”的预期(Gordon,1988;Hirst和Thompson,1999;Wade,1996)。根据这些发现,要想把全球化对国家的既定影响,与有限的国际经济一体化程度二者之间的关系搞清,显然是困难的,尤其在美国这样巨大的经济体中更是如此。

上述争论在一个领域进行得特别激烈,它涉及现代福利国家的转型问题。目前,已有大量文献详述了不断增强的经济全球化——尤其是通过不断增强的国际资本运动——对福利国家紧缩开支的影响。有些学者认为,国际经济一体化已经发生。只不过采取了一种比通常描述更有限制和更加缓和的方式,但他们认为,全球化与福利国家之间的关系往往是间接的。斯万克(Swank,2002)认为,国际资本的运动可能会给福利国家施加压力,但这一压力是以复杂方式通过国内政治机构传递的。同样,哈贝和斯蒂芬斯(Huber和Stephens,2001)认为,国际资本运动已削弱了国家通过投资控制供给和货币政策的能力,导致了更高的失业率,并由此制约了支撑福利国家支出的收益基础。希克斯(Hicks,1999)发现,全球化与福利国家削减开支之间的关系在本质上是非线性的:国外直接投资的增长是与某一临界点之内的国家福利支出的加速上升相联系的;但超过这一临界点之后,这一支出的上升就会转为下降。希克斯(Hicks,1999,p.212)是这样解释这一结果的:日益增加的开放度会在国民中产生一种需求,以避免使自己成为国际市场激烈竞争的牺牲品;但太多的开放会放纵商业利益,从而限制国家对这种需求作出反应的能力。

即使全球化与福利国家之间的关系是间接的,但这些学者如何使他们所承认的适度水平的国际经济一体化与对国家结构如此重大的影

响相一致呢?在这点上,打破在全球化文献中出现的僵局的另一方法,是通过金融化的透镜检验当代福利国家的转变(参见Arrighi和Silver,1999)。虽然只有较少的美国企业在不同程度上参与了全球经济,但本文所证实的对于非金融企业来说来自金融源泉的收入的日益增长的重要性,却在经济活动中得到了非常广泛的扩展,并且可能具有与国际资本流动相同的功能。这就是说,由于金融化已经减少了非金融公司对生产活动的依赖,那么,就有可能降低这些企业对它们(国内)劳动力的依赖;这一点,与资本的海外布局所出现的结果很类似。当然,对此也不应高估——因为生产仍然是在美国经济中进行的;并且,对于非金融企业来说,生产活动是至关重要的。但同时,我们不难想像,金融化进程是如何腐蚀资本与劳动之间的“社会契约”的,这一契约在战后阶段的多数时间里对福利国家提供了关键性支持(Silver,2003;Silver和Arrighi,2001)。■

[丁为民、常胜、李春红:天津师范大学经济学院]

(责任编辑刘振)