[摘要]马王堆帛书作为一种特殊的文献体裁,具有与其它出土文献完全不同的抄本特征,对抄本的各种形式特征的分析,往往能揭示许多隐舍在文献抄写过程中的信息,而这也常常能帮助我们更好地解读文献本身。因此,本文在具体分析马王堆帛书抄本特征的同时,详细地例举和分析了帛书抄写过程中的各种错误现象,这对深入认识和评价帛书抄本的文献价值具有特定的意义。

[关键词]马王堆;帛书;抄本特征

[中图分类号]k05

[文献标识码]A

[文章编号]1008-1763(2007)05-0020-10

马王堆帛书作为一种特殊的文献体裁,具有与其它出土文献完全不同的抄本特征,而这种抄本特征的分析和研究,并没引起学术界足够的重视,有的往往是轻描淡写的简单介绍而已,似乎这方面的分析研究远不如对文献本身的研究有价值。其实,对抄本的各种形式特征的分析,往往能揭示许多隐含在文献抄写过程中的信息,而这也常常能帮助我们更好地解读文献本身。

例如我们在拼缀帛书《天文气象杂占》时,就曾对第四列中的一幅残存的日晕图下所题注的“不用”二字不理解,顾铁符先生所作的释文中,就直录为“不用。有,不胜,使成”。文义上如何理解他没解释,我们读起来更是不知所云。因为在《天文气象杂占》这幅帛图上所有的占语文字中,完全没有“不用”这种类型的占语。后来,我们经过对帛图本身的反复拼缀,当把这幅残存的日晕图拼缀复原后,我们发现,这幅日晕图原来有上下两个,上下两幅图并不一样,上面的那幅并不在第四列的整齐序列中,而是位于第三列与第四列的空隙中,且题记了完整的占语。通过比较,我们恍然大悟,原来“不用”这两个字并不是所谓占语,而是这幅帛图在抄写过程中,由抄写者所附注的一个抄写错误,它的意思就是下面的这幅图不用,也就是告诉使用者,下面这幅图画错了,是“不用”的。因此,这两个字,与文献中的所有占语完全无关。如果我们不对抄本的构成特征进行分析,那这种特殊的现象往往得不到很好的解释。

马王堆帛书的抄本特征,大致可从如下五个方面展开。

一 帛书的载体

帛书的载体是“帛”,帛是用于书写的丝织品的一个通称。清代汪士铎曾专门写有《释帛》一文,将帛细分为60多种,可见帛作为丝织品的代称,具有繁多的品类。同时帛在很早就是帛书的代称,如刘勰《文心雕龙·练字》:“至于经典隐暧,方册纷纶,简蠹帛裂,三写易字。”其中简帛并称,均指书籍而言。因此,帛作为书写的材料,它主要代指绢、缯、缣等几类。其中绢是由较细的生丝织成的,其组织结构比缣要疏松一些,平纹,质地轻薄,是上等的书写材料。缯本来是帛的总称,《汉书·灌婴传》:“灌婴,睢阳贩缯者也。”颜师古注:“缯者,帛之总名。”到后来多专指质地较厚而呈暗色的帛之厚者,明代李时珍《本草纲目·服器一·帛》:“素丝所织,长狭如巾,故字从白巾。厚者曰缯。”缣是由双丝织的浅黄色细绢,质地较厚而呈黄色,比绢、缯绵密平整。《淮南子·齐俗训》:“夫素之质白,染之以涅则黑;缣之性黄,染之以丹则赤。”楚帛书原来叫“晚周缯书”,其质地到底是绢还是缯,似乎没有非常明确的界定。但改称帛书,这是取其通称,相对更加准确。马王堆帛书的质地都是平纹绢,绢面平整细密,大都呈黄褐色,也有呈深褐色者,如医书《五十二病方》就是代表。

二 帛书的制作

一般认为,帛书的制作比简牍相对比较简单,如张显成在《简帛文献学通论》(中华书局2003年出版)一书中,对帛书的制作写得很简短,他说:

“帛书是视书写篇幅的需要,取整幅绢帛或整幅的一部分来作为书写的材料。例如:

敦煌马圈湾帛书就是一块长条形的丝帛窄条。

楚帛书是一整幅的绢帛。

马王堆汉墓帛书既有整幅的绢帛,也有半幅绢帛。

在正式书写书籍前,还通常将绢帛用朱砂或墨画好行线,这些朱栏纹行线或墨栏纹行线之间距约七八毫米宽。这样分行的目的显然是为了便于正规书写。”

与之相比,对简牍制作的介绍,他就用了上十页的篇幅,从选材、析治、杀青、编联等四个方面作了比较详尽的介绍。

很显然,张先生对有关简牍的制作程序比较了解,对帛书的制作则知之有限。或者说缺乏认识和思考。其实,帛书的制作至少要包括绢帛书在写前的加工处理和正式抄写前的绢面布局这两个程序。我们知道,帛作为书写材料,无论是绢还是缯、缣,都需要经过加工处理才能用于书写,从马王堆帛书的具体实物来看,这种加工处理至少包括上胶、打磨、锁(绞)边等工序,此外,有的还用深褐色的丝线来编织幅宽的上下天地,类似于现代书法的装裱锦边。不只如此,还有用很粗的墨色来作区域划分和装饰线条者,如所谓的《刑德》丙篇就是一个很特殊的例子。它的抄写文字全用的朱砂,而其栏格则全是黑色的乌丝栏,在其外围的区域分割线条则是在朱色的双钩线内涂以很厚重的墨色,粗粗看去,就好像是另贴的深褐色锦边,但经显微镜的放大观察,原来它都是平涂的一层墨色,从而形成马王堆帛书中唯一的一件黑色框边,红色抄字的特殊抄本。

给绢上胶,这是保证墨迹不沿着经纬线渗透的前提,打磨是保证绢面平整的基础,收边则是固定经纬线的一种方式。

我们根据帛书碎片的检测得知,绢帛的表面有一层透明的胶质物,经化验,类似于我们现在所说的桃胶,这种胶早在秦汉时期已普遍使用。在上好胶之后,为保证绢面的平整和光洁,有一道打磨研压的工序,据专家的分析,应该是用棒槌滚压或贝壳磨压而成,这种打磨过程,既可使上的胶能匀称分布,又可研压绢面,使其平整光洁,便于书写。

在做好绢帛加工制作的准备之后,需要就抄写内容来决定绢面的布局,如果是单一的文献,就大多要预先界画出朱丝或乌丝栏线,这也就是我们现在所说的朱丝栏和乌丝栏。如果是图文混排的,就需要大致界画出图表和文字的大体位置。一般来说,一件帛书的起首,都要留有一行至二行的空白,这方面最具有代表性的是《刑德》乙篇。它是先将要抄写的范围都整体勾画出来,连九宫图和干支表的位置都给圈画了出来,然后再打上朱丝栏以便抄写。我们一直说帛书《刑德》是一个整体,所谓的《星占》(或称《云气占》)部分不能单列出来,这文本上的特征也是一个考虑的方面。

基于这点考虑,我们在分析处理帛书《

周易》、《

易传》的分件时,还是觉得整个《

周易》、《

易传》就是一件帛书,理由是从抄本上看不出是两件帛书的标识。原来韩仲民先生认为《系辞》的前面有一行空白,这应该是分件的依据。但我们核对原件时发现,这行空白正好分成两截,其下截附在《二三子问》后面,很明显与《二三子问》是一件帛,因此我们还是认为帛书《

周易》和《

易传》就是一件帛书。

至于朱丝栏和乌丝栏的画法,现在还没有很明

确的解说,我们推断大致有两种可能,一种是将绢面绷紧,上下对直后,用墨线或朱线弹出来的,这有点像传统木工的墨线画法。另一种可能则是在绢面绷紧后,完全凭技艺用笔勾画出来的。但是,这两种可能都有令人费解之处,如果用前者,现存的马王堆帛书原件上既找不到上下对直的钉孔痕迹,而且其栏格线条也不匀整一致。如果用后者,则这样细密的线条,且幅宽达48厘米宽,那整幅作下来,该是怎样的线描水准?真有点不可思议。

有关帛书的幅宽,现在我们根据文献和出土材料已很清楚的知道,战国至汉初,丝帛整幅的幅宽都是48厘米左右,半幅为24厘米左右,因此,马王堆帛书(包括楚帛书),其幅宽都离不开这两个尺寸范围,当然也有将两幅或多幅缝合一起作为一件的,如帛书《驻军图》、《地形图》等就是其例。

此外如T形帛画,就是由三幅绢帛缝合起来制成的。至于小件的帛图,如“物则有形”图、《九主图》残片等,其幅宽大多是半幅的24厘米,其长度则多随内容的多寡来定。因此,我们并不能因为帛书是用整幅的绢来抄写的,就说是“一整幅的绢帛”,因为“一整幅的绢帛”仅仅是告诉人们绢帛的宽度而已,至于其长度多少,用所谓“一整幅的绢帛”来形容是没有意义的。

至于帛书的长度,大致是根据所抄文献的长短来决定的,但往往并不精确,大多是一种预估之后就开始抄写,所以常常在抄写完后,后面多留有较多的空白。如帛书《

五星占》、《刑德》乙篇、《老子》乙本、《战国纵横家书》等。对这种留有空白的现象,似乎并不作专门的剪裁,多听任其留存卷尾。值得注意的是,帛书《刑德》乙篇的留尾有两种情况,一部分是画有朱丝栏的,一部分则是没画的。这也就说明,在抄写这件帛书前的布局时,是大致估计了所抄内容的篇幅的,因此所划的朱丝栏足够帛书内容的抄写,而所余的卷尾也并不剪裁,我猜想,这些卷尾的保存,也许有覆盖帛面的作用,在当时是有特殊作用的。至于较小的帛图,则一般都进行了裁剪,或者是在裁剪好的帛绢范围内作图,或者是图画完成后再加以剪裁和收边加固,所以在现存的小幅帛图中,很少留有大量空白者,如《丧服图》、《太一将行图》、《“物则有形”图》等。

三 帛书的抄写

帛书的抄写大都是由专门的抄手来完成的,马王堆帛书由于内容很多,抄写的时间跨度较大,我们可以很容易地从帛书字体上判断其抄手的不同和风格的差异。

从帛书原件来核验,我们可以发现,不同的抄本多少可以反映出抄写者当时的许多信息。首先是一件帛书的抄手数量问题:

一般说来,比较经典的文献,大都是一种文献由一位抄手完成,如帛书《

周易》、《老子》、《黄帝书》、《

五星占》、《相马经》等都是如此。但也有例外,即一篇文献由多位抄手来完成的。这由多位抄手来完成的文献抄写又有不同的情况:

一种是原来计划是由一位抄手进行的,结果因种种状况导致临时更换抄手,因而使同一篇文献呈现出不同的抄手特征和文字上的风格差异。这方面最具代表性的是帛书《战国纵横家书》。这篇文献现存共211.5厘米长,与帛书《老子》甲本及卷后古佚书现存的318厘米相比并不算长,我们从字体上分析,这篇文献最初本应是计划由一位抄手来抄写的,我们从卷首看上去,这位抄手的水平不错,其书法刚劲有力,文字伸展自如,卷面清整有序,很少有抄错的地方。但越往后越发现卷面上的涂改渐渐增多,到了后半段,是抄手的粗心所致,或是抄手的心绪不宁,随处涂改之处到处都是,也许正因为这位抄手已不在状态,故主人临时叫停,另外找了一位抄手来顶替他继续抄写。但这位抄手的书法水平显然不及第一位,且抄写之初也颇显拘谨,故一上来就与前者形成鲜明的反差。也许是主人感觉不美,也许是这位抄手临时又有任务,在本卷的末尾,又换了一位抄手,这位抄手的字体风格又明显不同,不仅字形略显细小,而且用笔也颇感柔弱,与最前面的书法风格形成明显的反差,而且在卷尾还剩有大幅的空白,这多少说明这件帛书的抄写并不是成功之作。

另一种是开始计划就是由多位抄手来共同完成的。这方面的代表作是《天文气象杂占》。我们已经指出,这件帛书是先由绘图者先行绘制图象,然后由两位抄手同时抄写题记文字,其中前半断的抄手也许是笔力较弱的缘故,故只抄了一小部分就停下来了,而且这种分工抄写的理据似乎并不明显,因为这不是前后连贯的文献,而是按图题记,故分工并不很明确,所以帛书所呈现的书体风格布局也不是太讲究。

四 帛书抄写中的错误现象

在文献的抄写过程中,出现错误是难免的,我们这里所要讨论的,主要是当时候的抄手对这类抄写错误所采取的补救措施,也就是这类抄写错误在抄本中所保留下来的种种痕迹。至于抄写过程中的错简、因上而误、因下而讹等文字和语句上的错误,这里并不展开讨论。

大家知道,在简牍的抄写过程中,书刀是必不可少的一种工具,抄手如果发现有抄错的地方,可用书刀将简牍上写错的字削去再重写,其实帛书的抄写也一样,马王堆三号墓中也出土了铜质的书刀一把,当帛书中出现抄写错误时,也有将错字刮去再重写的现象,只是这样操作相对比较麻烦,所以在帛书上留下了许多有意思的改错现象:

1.用朱砂涂抹(有字没写完者,亦有字形完整者)(图15)

这类现象主要表示抄错了,应该删除。如帛书《黄帝书·经法·观》:“宿阳修刑,童(重)阴◎长夜气闭地绳(孕)者,所以继之也。”其中“长”字前面的符号就是字没写完就发现写错了,然后用朱砂涂抹表示不要的例子,从笔划上看,抄写者是准备写“夜”字的,该字还没写完就发现抄掉了一个“长”字,于是赶快停笔,改写“长”字,这个没写完的“夜”字,就用朱砂涂抹以表示此为错字。又如《黄帝书·经法·观》:“阴阳未定,吾未有以名。今始判为两,分为阴阳。离为◎四时”,其中“四时”前面就多一个“时”字,它也是抄写完这个“时”字后才发现抄掉了一个“四”字,于是再补写“四”字,将这个抄错了的“时”字用朱砂涂抹以示不要。

2.用朱砂涂抹后再重写者(图16)

在汉代的抄本中,除有用朱砂来标志抄错者外,还有用朱砂来涂抹改写者,这种用朱砂涂抹后再重写的例子中,最具代表性的是帛书《老子》甲本德经中的一段文字:

不敢为主而为客,吾不进寸而芮(退)尺。是胃(谓)行无行,襄(攘)无臂,执无兵,乃(扔)无敌矣。祸莫(七二行)于(大>于无适(敌),无适(敌)斤(近)亡吾吾葆(宝)矣。故称兵相若,则哀者胜矣。吾言甚易知也,甚易行(七三行)也;而人莫之能知也,而莫之能行也。言有君,事有宗。夫唯无知也,是以不[我知。知我(七四行)者希,则]我贵矣。是以圣人被褐而裹(怀)玉。知不知,尚矣;不知不知,病矣。是以圣人之不病,以其(七五行)[病病。是以不病。民之不]畏畏(威),则大[威将至]矣。母

(毋)闸(狎)其所居,毋猒(厌)其所生。夫唯弗猒(厌),是(七六行)[以不厌。是以圣人自知而不自见也,自爱]而不自贵也。故去被(彼)取此。勇于敢者[则(七七行)]……

所引文中有背景的文字在帛书中都是用朱砂涂改后重新改写的,其中除了“执”、“若”两字比较清楚外,“病”字就比较糊,而“故去彼取此”则仅存一些模糊的笔划而已,可见这种改错的方法很有问题。

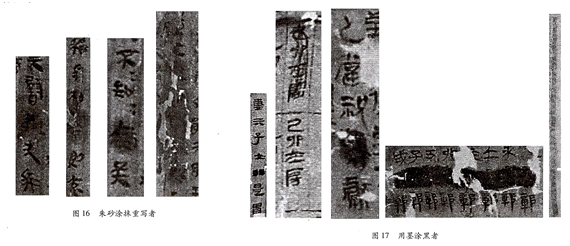

3.用墨涂黑(有涂成一块者,也有涂作两块者)(图17)

4.在文字中间或旁边加注小字(图18)

这是古代抄本文献中常见的补缺方式,凡是抄掉了的字,大都可用这种方法来改错,一般是一两个字的漏抄可以用这种方式的补救。如《老子》乙本:“道恒无名,朴唯(虽)小而天下弗敢臣。”“下”字前抄掉了一个“天”字,于是用小字在一旁补上。又如《黄帝书·经·观》:“寺(待)地气之发也,乃梦(萌)者梦(萌)而兹(孳)者兹(孳),天因而成之。”其中“兹者”二字就抄掉了,于是用两小字并排补上。

用墨涂黑是一种最常见的改错方式,但往往使卷面很不好看,特别是在经典文献的抄写中,是要尽量避免的,例如帛书《黄帝书》的抄写,就很少有这种涂黑的墨迹,即使采用这种改错的方法也很小心的将其涂成两小块,如《黄帝书·道法·国次》:“利其韲(资)财,妻其子女,◎是胃(谓)口逆以芒(荒),国危破亡。”抄手在“子女”之后抄错了一个字,于是他很小心地将其涂成两个小方块,这样即可与分章用的墨钉相区别,又保持了卷面的大致清爽。当然,在其它文献的抄写中,多有随意涂改者,如《出行占》中,有一个干支和所对应的星宿抄错了栏格,不注明又影响文义的理解,只好划掉。更有甚者,《阴阳五行》甲篇中,不仅有单独的改错墨块,而且还有一长串的例子,这也就在很大程度上影响了卷面的整洁。此外,也有一整行抄错了后,完全用墨涂黑后另起一行重抄的,如帛书《刑德》甲篇中有关刑德运行文字的记录就是其例。

5.用勾识符号标志抄写错误(图19)

如帛书《刑德》乙篇:“戊戌不风旬而见师”,多抄了—个“旬”字,于是在其字的左下方用一个半方框的勾识符号将其圈起,表示此字不要。又《刑德》乙篇:“四月有此,兵起秋起,五月由此,兵冬起。”其中“秋起”前多抄了一个“起”字,于是在“起”字的右上角用往下的勾识符号圈起,以示此字作废。再如《黄帝书·道法·四度》篇中:“功成而不废,后不奉(逢)央(殃)者。声华实寡者用也。”其中“奉(逢)央(殃)”后面的“者”字因下文而衍,故用一个半方框将其圈住,以示不用。同篇中又有:“怀(倍)逆合当,为若又(有)事,虽◎无成功,亦无天央(殃)。”“虽”字后先误抄了“成”字,故在补抄“无成功”后,就用半方框从上面将其圈住,表示此字系误抄的衍字。

6.没写完而发现抄错了不作任何标志的(图20)

如《黄帝书·道法·名理》:“见于度之外者,动而◎不可化也。”“不可化”前面就是一个没写完的“可”字的残留笔画。再如,《黄帝书·经法·姓争》:“天地已成,黔首乃生。胜(姓)生已定,敌者◎生爭,不谌不定。”“敌者”后面就残留一个没写完的“争”字,这种不成字的残留笔划大概很容易识别,所以抄写者不加任何标识性符号,这样也会给阅读者造成一些困扰和麻烦。

7.用刮削方式处理的(图21)

遇到抄错的现象,当时的抄手也有用削刀进行刮削处理的,如《养生方》(图21)中就有这样的改错现象,如其目录中的“洒男”二字可能是抄错了,故想将其刮掉再写,但或许是刮得太薄,故只好在下面重抄。同页中也有刮削后再重抄的例,但结果什么也看不清,帛书释文只好缺释。这种刮削的痕迹在《战国纵横家书》(图22)中比较多见,如在不到十行的卷面内,就有多到三处的刮削修改,以至多少影响了卷面的整洁。

对这种刮削改错现象,或以为还使用的诸如烫染的手法,这不太可能,因为温度太高的话,可能会破坏其经纬线的连接。

8.抄错了另起一行重抄的

前面我们介绍了整行抄错后,全部涂掉,再另行重抄的例子。这种情况对阅读者来说,是比较容易辨识和处理的,但帛书中还有一行中抄了一大半截后突然中止,另起一行重抄的现象,如帛书《刑德》乙篇(图示23)中有关分野的文字部分,就出现了这种很罕见的、且不作任何标示的错误现象。其抄写文字是:

房左骖,汝上也。危,齐西地也。营室,鲁。东壁,卫。娄,燕也。胃(九十五行)

房左骖,汝上也。其左服,郑地也。房右服,梁地也。右骖,卫。婺女,齐南地也。虚,齐北地也。危,齐西地也。营室,鲁。东壁,卫。[镂(娄),燕也。胃(奎),]魏氏东阳也。参前,魏氏朱县也。(九十六行)

如果单从这半截抄写的文字看,似乎并没什么大错,但它突然在“胃”(谓)字后停住了,再另起一行重抄,当然“胃”字在文中不是一句话的结束语词,一看就是一句话没抄完的样子,但为什么不继续抄下去呢?我们经过与《刑德》甲本(图24)的比较后发现,原来这里是抄错了行数,等于抄掉了一行,如果继续抄下去,文意就不连贯了,如果用墨来涂掉,卷面又很不整洁,如果将这件帛书废掉,前面抄写的内容又那么多,重抄又费时费工,于是这位抄手采用的不作任何标志的办法,另起一行来重抄,这样既保持了卷面的清洁,又可躲过粗心的主人的检查,现在看来,这不能不说是一种取巧的办法,结果却给后人留下了这样一个抄写错误的特例。

五 帛书抄写中的标识符号

有关简帛文献中的标识符号,已有很多学者做过研究和讨论,对帛书中一些常见的标识符号如长方形墨丁表示分篇,方形墨丁表示分章,墨点表示分节等等,大家都耳熟能详了,因此这里我们不再作具体讨论,我只要指出的是,帛书抄本中使用标识符号的两个现象值得注意:一是凡用篆隶和古隶抄写的文献中,都很少用这类分篇、分章或分节的符号,如《老子》甲本及卷后古佚书就完全没有,《五十二病方》和《足臂十一脉灸经》也没有,这多少说明这类标识符号的使用并不带有普遍性,它应该只是某一时期某些抄手习用的标识符号系统而已。第二,这些标识符号的标识范围可能并不固定,如帛书《老子》乙本及卷前古佚书和《

易传》中所使用的长方形墨丁很明确是表示分篇的,但在《刑德》乙本中那些长方形的朱丁则显然不是表示分篇的标识,它也许可以说是所抄的内容来自不同的文本,但无论如何那一行文字都没抄满的一两句话是不可能单独成篇的。因此,我们或许可以说,这些标识符号的标识范围也一样并不带有普遍性。