内容提要 果戈理发表于1847年的《与友人书简选》是一部内容奇特、遭遇坎坷的书,它是作家的文学创作中宗教道德的精神探索从自发走向自觉的动态过程发展的极致,是果戈理创作的一种必然,是作家一生精神探索的总结,也是俄罗斯文学史上的一部重要之作。通过对《书简选》文本的解读,我们发现,在其表面的混乱无序下面存在着严谨的内在逻辑性,或曰“内在的情节”,看似互不相干的各个篇章之间贯穿着一条无形的红线——宗教道德思想,《书简选》所反映的是果戈理“透过宗教道德的棱镜看到的和理解的生活。

关键词 果戈理 《书简选》 宗教道德

果戈理发表于1847年的《与友人书简选》(以下简称《书简选》)以其“庄重的语气及其不寻常的文体”让习惯了在《狄康卡近乡夜话》那虚妄而又真实的人和鬼的不同世界之间自由穿梭、或乘着三套马车跟随乞乞科夫在广袤的俄罗斯大地上到处历险的读者感到震惊,使他们像炸开了锅似的议论不休。

《书简选》由32篇加“前言”组成,其中22篇的标题下面作者都标有“致某某的信”或“摘自致某某的信”的字样,人名大多都是简写,有时只有一个字母或者干脆只有词尾;余下的10篇则没有任何标记。这些篇信长短不一,最短的第29篇《在世上谁的使命更崇高》还不到一页,而第31篇《究竟什么是俄国诗歌的本质及特色》则长达40页。标题有的简洁(如开篇《遗嘱》、第11篇《争论》等),有的冗长(像第14篇《论戏剧,论对戏剧的片面观点以及一般地论片面性问题》和第24篇《在俄国当前的事情关系中,在普通的家庭日常生活里,妻子对于丈夫应当是什么人》);有的像人物传记(第13篇《卡拉姆辛》、第23篇《历史画家伊万诺夫》),有的像标语口号(第12篇《基督徒向前进》、第19篇《应当热爱俄罗斯》),有的像公开信(第27、28篇《致目光短浅的人》和《致身居要职者》),有的像课堂提问(第21篇《什么是省长大人》、第29篇《在世上谁的使命更崇高》),还有的像学术论文(第4篇《论什么是语言》、第7篇《论茹科夫斯基译的(奥德修记)》等)。不仅标题的风格如此多样,标题中所显示的内容也似乎是风马牛不相及:“遗嘱”、“女人”、“生病”、“语言”、“朗诵”、“帮穷”、“教会”、“诗人”、“基督徒”、“戏剧”、“俄罗斯”等等,给人的感觉是混乱无序,摸不着头脑。

《书简选》奇特的内容决定了它坎坷的命运——一问世即掀起了轩然大波,而后被贴上“反动”和“有害”的标签尘封数十载。19世纪末、20世纪初虽几经沉浮,但终未能翻身。而近年来,它又东山再起,成为学术界关注的热点。这戏剧性的命运值得我们探个究竟。

果戈理为什么撇开他驾轻就熟的艺术形象的塑造,在读者期待着读他的《死魂灵》第二部时,却发表了这么一部令人大跌眼镜的书呢?这本书到底是疯癫者的胡言乱语呢,还是睿智者的金玉良言?它是果戈理思想和创作发展的一种意外或失误呢,还是一种必然?

追溯果戈理创作《书简选》的意图和历程,我们看到,他本来是希望用《死魂灵》第二部甚至第三部来形象地表达自己在从事“心灵的事业”的过程中领悟到的真理,为俄罗斯展示一条避免灾难的得救之路,因为他坚信“天降大任于斯人”,作为艺术家用艺术形象说话是他的本分,也是他最擅长的。但《死魂灵》第二部的创作很不顺利,疾病造成的来日无多的紧迫感使他打算把1844年以来所写的一些“可能对心灵有所裨益”的书信结集发表,希冀以此对他迟迟不能将《死魂灵》付梓略做补偿,顺便弄清楚,如今我本人究竟站在精神发展的哪个阶梯上。”(9,333页)同时,果戈理对于别林斯基站在革命民主主义者的立场上解读自己的作品,赋予它们以政治含义的做法越来越感到害怕。戈理感到自己作品中真正的思想正被“活埋”,他觉得必须对自己的创作做一些解释,于是他在再版《钦差大臣》和《死魂灵》时写了《{钦差大臣)的结局》和《死魂灵》再版前言《作者致读者》,以期引导读者正确理解自己的思想意图,从而阻止对他的作品的随心所欲的阐释。但他并没能畅所欲言,所以他在1847年1月20日给舍维廖夫(c.Weublpes)的信中说,《死魂灵》再版前言只有在读了《书简》后才能为读者所理解。因而,对自己以往的创作加以解释,以正视听,这也是果戈理创作《书简选》的最重要的动机之一。可见,果戈理在这部作品中要完成解释以往创作、公开心灵探索结果、指出通往理想之途径这三大任务。

那么,《书简选》究竟是怎样的一本书呢?

用作家自己的话说,“我从我收回来的一些近来写的书信中,亲自选出所有涉及如今社会感兴趣的问题的信件,筛去那些在我死后才可能具有意义的信件,也不选那一切只对少数人有意义的书信。我又增添了两三篇文学论文,最后再加上遗嘱本身……”(6,3—4页)构成了这部《书简选》。“书里一切都是有联系的、连贯的,引导读者逐步了解事情始末。”(8,373)果戈理对《书简选》的这番自述与我们从书的标题中看到的混乱无序似乎相去甚远。而在其1847年1月写给索洛古勃(JI.Co.riory6)的信中又写道:“我的书恰恰在当前对俄罗斯而言是需要的和有益的,我坚信,如果我不说出我书中的那些话,那么谁都不会说的,因为,我看到,共同的善的事业对谁来说都没成为亲近的和血肉相连的事情。”显然,果戈理自己不仅认为《书简选》是一本精心构造的书,而且他赋予了这部作品以非凡的意义。正是因此,当看到发表出来的《书简选》被删改时,他才会痛心地说:“我这本书被发表出来的仅仅是其三分之一,而且被砍被删头绪紊乱,结果印出来的乃是某种奇怪的被啃光的骨头,而不是一本书。”(9,330页)

仔细研读《书简选》的文本,我们发现,在表面的混乱无序下面存在着严谨的内在逻辑性,或曰“内在的情节”:一个充满基督之爱的人一面忏悔着自己的罪过,奋力向着天国的光明攀登,一面向同路的但落后的人伸出援手,并试图对尚留在浑浑噩噩中的人们大声疾呼,热切地企盼所有的同胞都听到他的呼声,一同踏上得救的光明之途。深入阅读看似互不相干的各个篇章之后,我们就会看到,它们之间的确由一条无形的线穿着,它统领一切,使一切“形散而神不散”。贯穿其中的这条主线就是宗教道德思想。巴拉巴什形象地指出,“果戈理的宗教思想不是以赤裸裸的、被神学的解剖刀制备成标本的形式存在的,它被编织进艺术—政论的组织结构中,构成形象的主体和核心。……这一思想‘融化’在《书简》的文本中,就像盐融于水里。”就连严厉批判《书简》的别林斯基也不能不承认:“书里的思路是连贯的;透过散漫的叙述是可以看出那种深思熟虑的推敲的……”(9,349页)所以,我们说在果戈理的《书简选》中“一切都是经过深思熟虑的,并且一切都从属于一定的思

想”。这种思想性不是别的,就是以宗教道德的立场探索社会的和人生的重大问题。社会人生在果戈理《书简选》的宗教道德思想维度中呈现出一种简单的、理想化的、带有乌托邦色彩的形态。它有两大层次:精神的(包括信仰和艺术)和社会的(包括社会政治、人生百态),且后者从属于前者。也就是说,精神层次的问题解决了,社会层次的问题自然会迎刃而解。而解决精神层次问题的基础是每个个体依照天国的公民标准进行自我完善,这种自我完善不是为了个人,而是为了“共同的事业”。可见,《书简选》的对象正“是透过宗教道德的棱镜看到的和理解的生活。”

可以说,《书简选》中一切的一切都围绕着宗教道德这一主旨,它不仅体现在思想内容方面,也蕴藏于书的结构以及语言风格之中。果戈理在《书简选》中的一个中心目标是布道,这个目标决定了《书简选》必须运用“新的语言诗学”——语言和叙述的“宗教化”。而由于在书中“作者自己作为人和作家的命运成了审美中心”,自然产生了作者重新进行自我定位的需求,一直以来,他在人们的印象中是一个喜剧作家,这样的身份是无法进行布道的。因此果戈理需要“进入一个严肃的地带并自己塑造一种作家的命运,……清楚地描画出基督教的生活模式,这种生活模式可以用一个公式来表示:‘迷途——醒悟——获得真理——忏悔——布道’。”为此,果戈理在作品的结构安排上把充满告别气氛的《前言》和《遗嘱》放在开篇的位置,一方面使自己的布道身份合法化,另一方面也使读者在心理上做好接受严肃的话题的准备;而在最后则以《光明的复活》结尾,一方面“描绘人类道路的总的图景”:“万物毫无生气,处处是坟墓。天啊!你世上的一切变得无聊而可怕了!” (6,274页)同时,又力图使人相信:“任何其中含有真正俄国东西并被基督亲自阐述过的东西的种子都不会死亡。它将由诗人们的响亮的心弦、由圣者们的芳唇传播开来,暗淡下去的东西会突然闪出光芒——光明的复活节会首先在我国而不是在其他人民那里得到应有的庆祝!”(6,274页)

在这一头一尾所确定的范围内,主人公“我”围绕着成为基督徒的精神之路这一中心,剖白心曲,憧憬未来。既有虔诚的忏悔,也有激情的布道;精神之路既在作者自己的寻找之中,又被当作已经找到了的而推荐给别人。所以说,《书简选》中的果戈理是在忏悔和布道这两极之间奔波。忏悔和布道、学生和导师之间的矛盾构成《书简选》“情节”的发展。果戈理复杂的精神探索得到了多层次的体现。巴拉巴什指出,“果戈理的书呈现在我们面前的是一种多层次的、等级制的:体系的体系’,作为一个整体,其组成部分有着‘严格的、内在的联系和连续性’。”这个“体系的体系”的特点是:主导思想、各种因素和次体系内在地相互联系和交织、各种问题从一个“分区”流转到另一个“分区”,从一个层次到另一个层次。动因则是基督教的道德。

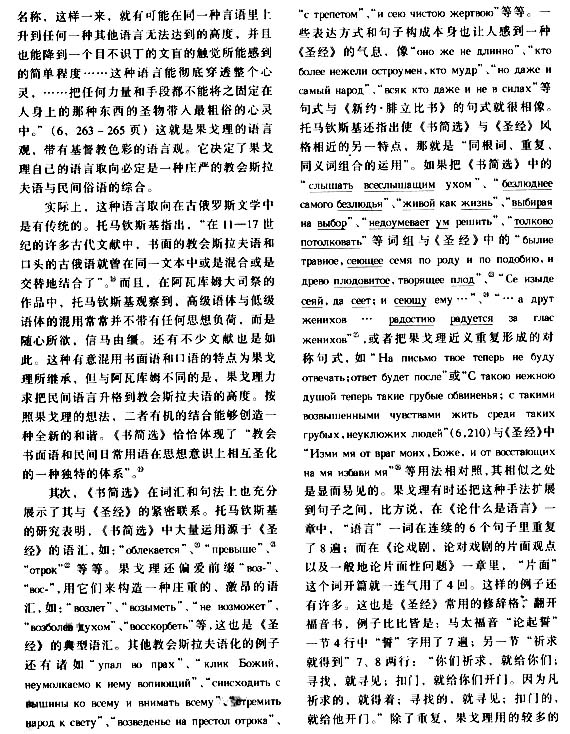

在语言取向和风格上《书简选》深受宗教典籍,尤其是《圣经》的影响。1994年出版的9卷本果戈理文集发表了以前不为人知的材料——果戈理从教会和神学作品中所做的摘录,这使研究者得以将果戈理的文学作品与他从《教会法规集》、《每日读物月书》及教会神父们的著作中亲手做的摘录进行对比。可资考证的还有果戈理对《圣经·诗篇》的摘录以及留有果戈理铅笔标记的1820年版教会斯拉夫语《圣经》。这些资料为研究果戈理的语言风格与宗教间联系提供了依据。

维诺格拉多夫研究指出:“教会斯拉夫语言、祈祷书和教会训导文献的语言是果戈理政论的修辞学和雄辩术思想体系的中心。”他认为可以把《书简选》看作是“教会书面语与民间日常用语的思想相互圣化的独特体系”,因为“庄重的教会斯拉夫词语与普通的口语词汇、与俗语体的粗俗词的共存是全民语言的特征和修辞作用的强有力的手段。”继他之后,伊瓦尼茨基将《书简选》与《阿瓦库姆大司祭行传》进行对比,指出两者都暗藏着大量的《圣经》中的因素:“《圣经》的修饰语隐秘地、不被察觉地移植,好比偷梁换柱一般地调换词语”。

托马钦斯基的研究尤其值得我们注意。他认为,果戈理的创作所浸透《圣经》精神在语言上显示得很充分。他从果戈理的修辞学纲要、词汇和句法、形象和比喻三大方面具体分析了《书简选》中《圣经》精神在语言层面的体现。

首先,托马钦斯基指出,正是在《书简选》中果戈理的修辞学纲要得到了尤其鲜明的反映。“果戈理不是要确定标准用法,而是要克服不同的语言原生态和修辞格之间的不可沟通性”。果戈理对俄语民族化的理解在把不同的言语风格结合起来这点上与达里和纳杰日金有相通之处,但在对斯拉夫书面语在现代俄语和未来俄语中作用的评价上与他们意见相左。他认为,俄语的典型特质是在同一言语中可以从崇高语体极其大胆地过渡到普通语体。他在《书简选》中身体力行了自己的修辞学,如:一些非常口语化的词汇,诸如等等,常常夹杂在崇高语体中;在《俄罗斯地主》一章中果戈理还直言不讳地说,即使在谈论崇高的事物时也可以用活泼的语言,尤其当听众是普通百姓时,只有用他们能够接受的语言才能让他们明白崇高的道理。在这方面他推崇兹拉托乌斯特:“他在与只在表面上接受了基督教,但内心仍是野蛮的多神教徒的愚昧的人们打交道时,尽量做到让普通的粗俗的人能理解,并且用十分生动的语言去讲解有用的,乃至崇高的事物,因此完全可以把他的布道中的一些片断讲给我国的农民,我国的农民会明白的。”(6,156页)

我们在《书简选》中看到果戈理赞美茹科夫斯基在翻译《奥德修记》时所用的语言:“在这里,俄罗斯语言的所有变化和说法都囊括在一切变异之中。……一切对立的过渡和交锋都完成在音韵的和谐中,一切都那么浑然一体,把全部整体的沉重堆砌气化了,以致于使人觉得任何笔法和言语风格都完全消失了……”(6,40页)由此可见,果戈理注重的是语言的作用力和语言的整体交响效果。他说:“我不知道在另外的哪种文学里诗人们展示出如此众多的五彩缤纷的音响色彩”,(6,262)“悦耳的诗句就像母亲唱的一首美妙的摇篮曲,婴儿虽不懂摇篮曲本身的词义,但年幼的人民听着这种诗句就要沉沉欲睡,并且其野蛮的欲望就会不知不觉地平息下来。悦耳的诗句往往像教堂里香炉的青烟一样需要,在开始进行礼拜仪式前,香炉冒出的青烟已无形地让心灵去倾听某种美好的事情。我国诗歌试过了一切和音,受到各国文学的熏陶,倾听过所有诗人的声音,找到了某种世界性的语言,是为了让所有人准备好为更加重要的事业服务。……让真正的美和那种被当今毫无意义的生活挤出社会的东西返回到社会中去。……语言是无穷尽的,并可以像生命一样朝气蓬勃,它时时刻刻在丰富自己,一方面从教会圣经语言中汲取崇高的词汇,另一方面从散见于我国各省的无数方言中挑选一些确切的

还有部分重复的排比句式,比如:“……在我国贵族之间就像猫与狗的关系;商人之间就像猫与狗的关系;小市民之间就像猫与狗的关系;农民们如果不把推动力集中到和睦的劳动上去,他们之间的关系也像猫与狗一样。”(6,128页)或者:“带片面性的人相当自信;带片面性的人为人粗鲁;带片面性的人与众人为敌。带片面性的人在任何事情里都找不到中庸之处,带片面性的人不会成为真正的基督徒:他只会成为宗教狂热分子。思维的片面性只能表明人尚处在通向基督的途中,但还没有到达那里,因为基督赋予人的头脑以全面性。”(6,89—90页)这与《新约‘哥林多前书》中“爱的颂歌”一节无论在节奏上还是在句法上都非常相似:“爱是恒久忍耐,又有恩慈;爱是不嫉妒,爱是不自夸,不张狂,不作害羞的事,不求自己的益处,不轻易发怒,不计算人的恶。不喜欢不义,只喜欢真理;凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。爱是永不止息。先知讲道之能终必归于无有,说方言之能终必停止,知识也终必归于无有。”

再者,托马钦斯基指出,《书简选》广泛运用了《圣经》里的形象进行比喻、隐喻和象征,并且这些形象是经过果戈理自己语言加工的。比如,在《论帮助穷人》一章中果戈理写道:“这种捐助就像捧在手里的某种液体,在到达目的地之前,一路上都已洒光了,所以,需要得到帮助的人只好看看那只没有带来任何东西的干燥的空手。”(6,31页译文略有改动。)这里所说的“干燥的手”(cyxaa pyKa)从上下文来看,只是由以液体比喻帮助而来的,似乎并没有什么更深的涵义。但实际上,在果戈理的创作中总是存在着好几个语义层。“cyxas pyKa”同时也是圣经中的一个典故:“……有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说:‘安息日治病,可以不可以?’意思是要控告他。耶稣说:‘你们中间谁有一只羊,当安息日掉在坑里,不把它抓住拉上来呢?人比羊何等贵重呢!所以,在安息日作善事是可以的。’于是对那人说:‘伸出手来!’他把手一伸,手就复了原,和那只手一样。”《圣经》中这个“治好萎缩的手”的故事也是关于救助的,果戈理用这个形象阐明一个道理:对需要帮助的人不肯施援手,这样的人就像长着一只“萎缩的手”的人一样,自己就需要医治。另如:在《论茹科夫斯基译的(奥德修记)》一章中有这样一段话:“只有习惯于揪住杂志头头们不放的马后炮式的读者还反复读着某种东西,他们天真无邪地发现不了,那些引导他们的山羊早已在沉思中停下了脚步,因为他们自己都不知道该把迷途的羊群带往何方。”(6,35页)这段话一下子就用了好几个《福音书》中的形象:首先是“领路人”的形象。在《马太福音》里说:“你们这瞎眼领路的有祸了!”其次是“山羊”的形象。“万民都聚集在他面前。他要把他们分别出来,好像牧羊的分别绵羊、山羊一般;把绵羊安置在右边,山羊在左边。”绵羊代表着义人,山羊代表着不义的人。“这些人要往永刑里去,那些义人要往永生里去。”还有“羊群”的形象,这也是《福音书》中非常重要且反复提到的一个形象。《约翰福音》里“耶稣是好牧人”一节就讲到要把羊“合成一群,归一个牧人”此外,“迷途的羊群”的形象也来自《福音书》,《路加福音》中有“迷失的羊”一节,其中讲道:“耶稣就用比喻说:‘你们中间,谁有一百只羊失去一只,不把这九十九只撇在旷野,去找那失去的羊,直到找着呢?找着了,就欢欢喜喜地扛在肩上,回到家里,就请朋友邻舍来,对他们说:‘我失去的羊已经找着了,你们和我一同欢喜吧!’我告诉你们:一个罪人悔改,在天上也要这样为他欢喜,较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”果戈理是有意识地借用这些形象来把《福音书》里的象征引入具体的事件当中,赋予自己的观点以更为深刻的内涵。再如,果戈理在《光明的复活》中描绘道:“仇恨……乘着杂志篇章的翅膀,像一只毁掉万物的蝗虫到处袭击人们的心灵。”(6,271页)这里所用的隐喻来自《启示录》:“有蝗虫从烟中飞出来,飞到地上,有能力赐给它们,好像地上蝎子的能力一样。并且吩咐它们说,不可伤害地上的草和各样青物,并一切树木,惟独要伤害额上没有神印记的人。但不许蝗虫害死他们,只叫他们受痛苦五个月,这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样。在那些日子,人要求死,决不得死;愿意死,死却远避他们。”

通过以上三方面的研究,托马钦斯基得出结论:“毫无疑问,果戈理以《圣经》的象征为依托,将之置于当代的环境之中并对之进行了创造性的再认识。”他认为,“《书简选》中对《圣经》风格的仿效是要突出果戈理的书关于回归精神源头、回归圣经式的对世界的认识、回归真正的教会生活的主要思想。另一方面,果戈理呼吁神职人员更加贴近人民的疾苦。抛开纯美学和修辞学的任务,将口语与教会斯拉夫语相结合的意义正在于此。代替破坏性的混乱,果戈理提出的正是这种创建性的综合。”

我们认为,托马钦斯基的研究是很有价值的,他从语言学的角度证实了我们的观点:宗教道德思想是《书简选》的主旨。

实际上,宗教道德的探索是贯穿果戈理全部创作的特点,只不过在《书简选》之前这条线隐藏于艺术形象的背后,偶尔才有所显露罢了。只要我们深入到果戈理的思想发展脉络之中就会看到,果戈理的文学创作本身是宗教道德的精神探索从自发走向自觉的动态过程,这一过程的发展极致就是《书简选》的问世。《书简选》是果戈理创作的一种必然,是他一生精神探索的总结,也是他文学生涯的一部重要之作。