[本刊编者按] 2007年11月5日11时许,“嫦娥一号”卫星成功飞入了月球的怀抱。截至11月21日14时,“嫦娥一号”卫星已绕月飞行168圈,其拍摄的月球照片已开始往地球试传。

曾送出100多颗人造地球卫星和6艘“神舟”飞船的中国,从此有了第一个绕月飞行的航天器,历经千年的月球梦开始变成现实。

依偎着银白色的月球,“嫦娥一号”与她的出发地——远处蔚蓝色的地球一起,在指控大厅的屏幕上构成了一幅“星月交会”的壮观图景。

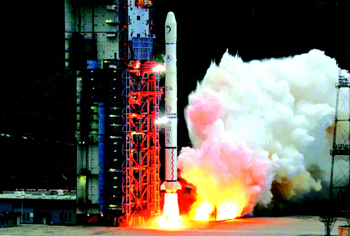

2007年10月24日,北京时间18:05,数以亿计的中国人通过电视和互联网,和数千在四川省凉山州西昌卫星发射中心现场的观众一道,目睹了“嫦娥一号”绕月探测卫星搭载长征三号甲运载火箭,在细雨后的天穹腾空而起。中国人向遥远星空进发的帷幕正式拉开!

从“万户飞天”到“嫦娥奔月”

上世纪70年代,月球上的一座环形山体被国际天文联合会命名为“万户”。

这是一个中国人的名字。600多年前,明朝一位名叫万户的官员,将自己绑在椅子上,两手各持一只大风筝,椅背上绑着47枚自制“火箭”,点燃后冲天而起……这个中国人虽然未能如愿,被摔得粉身碎骨,但他写就了这个星球上开天辟地的壮举——人类文明史上的第一次“飞天”尝试。

如今,他的后人不仅实现了他的梦想,还要将梦想延伸得更远、更远。

“神舟”五号、六号载人飞船的成功发射,让中国人坚信,月球不再遥不可及。

2004年2月13日,国防科工委宣布,中国的月球探测计划已进入实施阶段:3年内,一颗属于中国的卫星将开始绕月飞行;6年内,中国的月球车将在月面着陆,展开巡视探测;2020年之前,中国的机器人将把月壤样品采回地球。

这些让全世界华人感到振奋的宏伟计划,在中国月球探测工程首席科学家欧阳自远眼里,是中国人艰难起步、不懈努力的必然。

“25年前,我的研究就从一块0.5克的月球岩石样品开始。”欧阳自远说,1978年,美国总统卡特的总统国家安全事务助理布热津斯基访华时,向中国赠送了一件特殊的礼物——一块小指尖大小的月球岩石样品。样品铸在一个有机玻璃盒内,从外面看起来很大,其实只有1克的重量。有关部门很快找到了远在贵阳的欧阳自远。

“我们将这1克月球岩石切成两块,一块保存起来,一块用来研究。美国人赠送月岩样品,其实也是在探测我们的测试能力和研究水平,虽然这话没有明说。但后来的事实证明,我们的研究结果还是让美国人很信服。”欧阳自远说,就是在这样的“压力和动力”下,中国开始了自己的探月计划。

“嫦娥”计划诞生幕后

我国的探月计划是从1994年才开始的。

在这之前,有一个小插曲。1992年前后,国内就已有科学家提出了“嫦娥奔月”的想法。当时为了迎接1997年香港回归,有人提出利用运载火箭往月球上发射一个象征中国的铁质标志,将其永远“烙”在月球上,以此扬国威、鼓士气。但中央认为,“这完全是从政治角度考虑的,基本上没有什么科学研究价值”,所以最后被否决了。

后来,“863计划”专家组请欧阳自远递交一份正式的探月科研报告。到了1994年,“863计划”专家组通过了欧阳自远的报告,并且得到了一笔经费。这是中国人花在月球上的第一笔钱。直到2003年底,一份厚厚的正式报告被送进了中南海。2004年1月24日,温家宝总理在报告上签字,国家正式批准了“嫦娥一号”计划的实施方案。

在欧阳自远的描述中,“嫦娥一号”担负的是“4+5行动”任务——完成4项科学任务:拍摄三维立体月球地形图,探测月球上特殊元素的分布,评估月壤厚度和氦-3的储量,摸清距离地球40万公里的空间环境;实现5项工程目标:研制和发射中国第一颗探月卫星,初步掌握绕月探测基本技术,开展首次月球科学探测,初步构建月球探测航天工程系统,为月球探测后续工程积累经验。

最后,“嫦娥一号”在绕月飞行一年、完成预定任务后,将可能主动撞月,拍摄近距离、高分辨率的月球照片,搜集撞击瞬间的相关数据。

还应提及的一点是,“嫦娥一号”到达绕月轨道(距地球38万公里左右的太空)后,将向地球播放《谁不说俺家乡好》、《爱我中华》等30首由全国人民选出的歌曲。

谁人背后说“嫦娥”

欧阳自远说,在“嫦娥一号”之后,2012年,我国将实现探测器在月球表面软着陆;2017年,实现机器人月球表面采样返回。虽然 “时间表”已经列出,但可以肯定的是,中国人真正要走的路还很漫长。

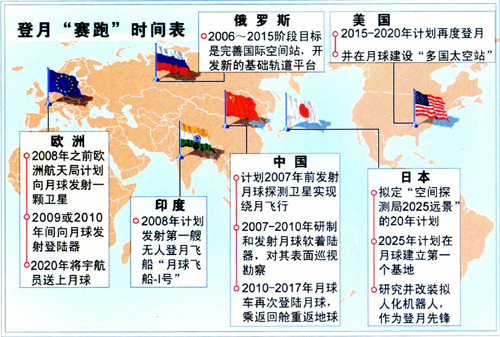

即便如此,中国的“嫦娥奔月”还是吸引了全世界关注的目光。

10月5日,美国有线电视新闻网以《奔向月球:新的太空竞赛》为题,详细报道中国“嫦娥一号”计划。这一报道称:“自2003年以来,中国先后两度成功实施了载人航天活动。现在,月球进入了中国的视线。”

英国皇家航天研究院的资深学者帕特·诺利斯说:“在亚洲,日本、中国甚至印度之间展开了小小的太空竞赛。中国是亚洲第一个将人送入太空的国家,而日本则成为第一个成功发射探月卫星的亚洲国家。这是非常有意思的一个现象。”

法新社记者在题为《2020年之后,中国瞄准月球基地》的报道中称:“由于中国的太空雄心持续增强,于今年完成‘嫦娥一号’探月行动后,2009年,中俄还将对火星展开联合勘测活动。因此,中国的探月与登月行动,比起印度来应该是走在前面的,甚至可以骄傲地说,它走在亚洲的最前列。”

研制过程攻克四大难关

“‘嫦娥’绕月是我国深空探测的第一步,为了实现一期工程的工程目标和科学目标,我国科学家先后攻克了四大难关。”叶培建院士说。

首先是轨道设计问题。与以往我国发射的所有卫星相比,“嫦娥一号”的轨道设计难度是最大的,因为它涉及地球、月球、卫星三体运动条件,而以往只需考虑地球、卫星相对运动条件。

经过国内科学家的精心计算和多次推演,终于设计出了符合工程要求的复杂轨道——卫星首先由运载火箭送入地球大椭圆轨道,利用自身推进系统经过调相轨道三次加速,进入地月转移轨道。卫星在地月转移轨道运行4~5天后,进入月球捕获轨道,进行三次制动,分别经过三个不同轨道阶段进入月球的目标轨道,执行预定任务。

其次是热控问题,也就是卫星表面和内部的热量控制问题。“嫦娥一号”运行的空间环境比较复杂,地-月空间的强辐照环境会对卫星的电子器件产生很大影响;而且月球在对日面、背日面条件下的温度变化梯度很大,最冷时为零下170摄氏度,最高时则达到130摄氏度,对卫星搭载的各种探测器的温控要求更高。

再次是远距离测控与通信问题。以前我国发射的最远的探测卫星,距离地球7万余公里,而“嫦娥一号”与地球的最远飞行距离达到38万公里,这给测控系统的传输能力带来了挑战。在我国尚未建成深空测控网的情况下,目前采用航天测控网和天文观测网相结合的办法,基本可满足“嫦娥”绕月的要求。

最后,卫星姿态控制问题。在绕月飞行期间,“嫦娥一号”要一直保持对月、地、日三个天体定向,各种探测器要保持对月定向,以完成科学探测任务;卫星发射和接收天线要保持对地定向,以将科学数据传回地球,供地面应用系统研究;卫星的太阳能帆板要保持对日定向,为了使电池阵尽量获得日照。在卫星运行期间,月、地、日三个天体都是相对运动的,姿态控制是三矢量控制过程,需要在卫星整体布局、质量分布、多轴控制跟踪等方面进行很多新的理论研究。

“这四大问题既是工程的难点,也是技术创新点。”叶培建说,“这些问题涉及许多科学技术的前沿领域,对它们的成功攻克,将使我国在相关领域发生跨越式发展,体现出科学探索工程对科技的拉动作用。”

“八种武器”全接触

“为了完成科学探测目标,‘嫦娥’卫星将携带‘八种武器’绕月。”绕月工程卫星系统副总设计师孙辉先详细介绍了“嫦娥一号”卫星搭载的八种有效载荷。

CCD立体相机、干涉成像光谱仪、激光高度计共同完成第一个科学目标,即获取月球表面三维立体影像。

卫星飞行时,三个平行的CCD线阵可以获取月球表面同一目标星下点、前视、后视三幅二维原始数据图像,经三维重构后,再现月表三维立体影像。干涉成像光谱仪用以获取月球表面多光谱图像。激光高度计系统由激光发射器及接收器两大部分组成,其中的激光发射器用于发射激光脉冲到月球表面,接收器用于接收被后向散射的激光脉冲,激光脉冲的往返时间给出了卫星到月表的距离信息。

γ射线谱仪、X射线谱仪共同完成第二个科学目标,即分析月球表面有用元素及物质类型的含量和分布。月球表面物质的原子或原子核受到宇宙线粒子的轰击而激发,会产生特征的X射线和γ射线。通过γ射线谱仪测量这些特征γ谱线的能量和通量,科学家可以推导出月表元素的种类和丰富程度。作为月面成分研究,γ射线谱仪和X射线谱仪的测量结果可以很好地互相补充。

微波探测仪完成第三个科学目标,即测量月壤厚度和评估氦-3资源量。微波探测仪的科学目标是利用微波信号对月球表面物质的穿透传播特性,从表征月球物质微波辐射的亮温数据中,获取月球月壤的厚度信息;获得月球黑夜的微波遥感信息和获得月球两极的微波遥感信息。利用微波辐射计对月球探测在国际上尚属首次。月球微波遥感信息的获取和月壤信息的反演将大大丰富人类对月球的认识。

太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器共同组成的空间环境探测系统,将完成第四个科学目标,即地-月空间环境探测。前者用以分析地月空间和绕月空间环境的质子、电子和重离子;后者用以分析地-月和月球空间环境的太阳风中的低能离子。

38万公里长征的关键三步

叶培建说:“在奔月的过程中,嫦娥一号卫星要经历三大关键步骤。”

为确保发射成功,我国的“嫦娥”绕月工程采取多级推进的方式将月球探测卫星送入月球轨道。按照方案,卫星在和运载火箭分离后,将先在地球轨道上运行三至四圈,逐步加速到地-月转移轨道的入口速度,随后沿大椭圆轨道飞向月球。

“在这一过程中,能否处理好卫星加速、变轨和刹车的问题,事关整个工程的成败。”叶培建说。

在调相轨道段,卫星与运载火箭分离后,需要通过三次近地点变轨脱离地球轨道,进入奔向月球的地-月转移轨道。每次近地点加速的时间只有短短的几分钟,必须在这么短的时间内及时向卫星发出推进器工作的指令,使卫星从16小时轨道提升到24小时轨道、48小时轨道。

在地月转移轨道段,卫星需要五至六天,其间需要进行两至三次中途修正,以确保正确进入预定月球轨道。由于进入月球轨道的窗口时间一个月中只有一次,需要卫星在飞行过程中严格执行地面发出的各种指令,不能有丝毫闪失。

在环月轨道段,当卫星到达距月球200千米位置时,需要进行减速制动,也就是“刹车”,让其被月球引力捕获。

这是一个非常关键的步骤,如果“刹车”晚了,卫星就要撞到月球上去,而“刹车”早了,就会飘向太空。“刹车”是否成功,关键取决于卫星当时的位置和速度矢量是否正确,经过反复的复核、复算,我国的科学家已经突破了这个技术难题。

(综合《环球人物》2007年第40期、《望东方周刊》2007年第44期,作者为《环球人物》记者)