康有为

我对康有为一直没什么太好的印象,说来可笑,这反感首先来源一种妒忌,大约自己比较笨,总觉得喜欢自我吹嘘,总有问题。读康有为的东西,老想着他是在吹牛,翻开中国近代的历史,像他这么感觉良好和敢说大话的人,还真不太多。康有为自订的年谱上说自己五六岁时开始读四书,到十岁便“知曾文公、骆文忠,左文襄之业,而慷慨有远志矣”。书读多了,对这些文字已经麻木,譬如神童之说,在这一点上,康有为表扬自己和表扬自己儿子如出一辙,他老人家五十岁才得子,儿子三岁,能背三十首诗,认识几百个字,他立刻写诗盛赞“风骨凝端秀,神明得静舒”,认定这孩子前途无量,将是自己最好的接班人。三岁毛孩能背诗识字,这样的神童在今天也不少见,一个人日后若有了出息,早年的聪慧便是明证。其实小时了了,大未必佳,是经常的事情。

康有为被称为“康圣人”,这又是我不喜欢的一个原因,因为圣人不是普通人,没有人情味。他是天生的教主,一言一行,都和他的书法一样,流露出强悍的霸气。我始终想不太明白,光绪皇帝如何就轻信了他的蛊惑,读谭嗣同的《仁学》,读康有为的《大同书》,总觉得是年轻的皇帝上了文人的当。站在大清朝的角度上,康梁一党,不仅要杀,而且要斩草除根。光绪当皇帝毕竟嫩了一些,虽然《仁学》和《大同书》都是戊戌之后才出笼,但是作为一种思想,显然是早已形成。谭嗣同的变法,迟早一天是连皇帝的脑袋也要砍的,因为他赞美法国大革命,“誓杀尽天下君主,使流血满地球”。康有为表面上温和,开口皇上闭口忠君,他的《大同书》更让人目瞪口呆,梁启超《南海康先生传》说到乃师的哲学思想:

先生者,天禀之哲学者也。不通西文,不解西说,不读西书,而惟以其聪明思想之所及,出乎天天,入乎人人,无所凭借,无所袭取,以自成一家之哲学,而往往与泰西诸哲学相暗合,得不理想界之人杰哉?

先生之哲学,社会主义哲学也。泰西社会主义,源于希腊之柏拉图,有共产之论。及十八世纪,桑士蒙、康德之徒大倡之,其组织渐完备,隐然为政治上一潜势力。先生未尝读诸氏之书,而其理想与之暗合者甚多,其论据之本,在《戴记·礼运》篇孔子告子游之语。

中国共产党一九二一年成立,梁启超这篇介绍文字,写于一九零一年,此共产当然不等于彼共产,但是就其宣扬的一些东西来看,如“土地归公”,“男女平等,结婚离婚自由,严禁一夫多妻,一妻多夫”,“教育平等”,“遗产一半归公”,设“养老院”,“育婴之事,必由公局,父母不得与闻”,还真有些共产主义色彩。对于大清朝来说,康有为的“大同”理想,无疑异端邪说,光绪皇帝会糊涂一时,不可能糊涂一世。康有为显然是阴谋家,早就有几步走的如意算盘,可惜历史有自己的逻辑,并不按照他的想法发展,戊戌变法是第一步,这一步刚跨出去,就输得一塌糊涂。人们谈起这一段往事,喜欢把过错推到袁世凯身上,好像袁当时只要站在维新党人一边,变法便可能成功,中国的前途于是会另一副模样。这是过于天真的想法,在一个有着古老封建传统的国度里,仅仅是搬搬椅子挪个座位,都要流血死人,靠文人的一纸改革理想,想实现什么大同世界,实在是痴人说梦。

康有为的幸运,在于只是一个轰轰烈烈的开头,他许诺了一大堆根本就实现不了的理想,真放开手来让他做,不知道会出现什么样的糟糕局面。他是一个失败的英雄,因为失败,倒给人留下了一个壮志未酬的好印象。当时的有识之士,深感大清朝的溃败,为了国富民强,在是否要改革这一点上,都站在他一边。站在一边不等于完全认同,大家不过是站在同一起跑线上,想到达的目的地却风马牛不相及。陈寅恪的祖父湖南巡抚陈宝箴和父亲陈三立,就是因为赞成维新党被革职查办,永不叙用,而事实上,他们的思想和康有为并不完全一路,都觉得康有为“心术不够纯正”,因此“难当大任”,他们心目中能够胜任领导改革的人物是张之洞。另一位曾经当过清朝两任军机大臣的翁同,也是赞成变法的帝党人物,他在日记中就直截了当地说康有为“此人居心叵测”,并且把这种想法告诉了光绪皇帝。

戊戌变法的草草收场,使得隐藏在改革派内部的种种矛盾尚未展开,就烟消云散。不仅如此,康有为自身的严重矛盾,也被有效地藏匿起来。一九二七年,康有为七十岁寿辰,末代皇帝溥仪从天津给他老人家送了一块匾去,同时还送了一柄玉如意,他竟然激动得“喜舞忭蹈”,一时“感极,以喜以伤”,感恩戴德地给皇上回了一封信。这真是一场闹剧,他隆重其事,不过是标榜自己一贯的忠君思想。明明是大清朝的罪人,却非要煞有介事地做戏,而这罪人的定评恰恰是他存在的意义。在给溥仪的信中,康有为借歌颂光绪皇帝,趁机为自己摆功:

先帝扫二千年之积弊,政厉雷霆;顺四万万之人心,令如流水。书朝上而电夕下,国虽旧而命维新,百日变政,万汇昭苏,举国更始以改观,外人动色而悚听。

百日维新是康有为一生中最风光的日子,经过了辛亥革命,袁氏复辟,五四运动,在一九二七年的大革命前夕,康有为不仅被人淡忘,而且一旦提起,必作为革命的对立面痛加嘲讽。此时的溥仪也已被冯玉祥撵出故宫,躲在天津的租界做寓公,潦倒对失势,正所谓同是天涯沦落人。然而江山易改,本性难移,即使到了这一步,康有为仍然不改喜欢说大话的老毛病。其实他的政治理想,自始至终没有变过,说穿了就是虚君共和,大家对他的保皇思想,曾经痛加指责,很少有人能真正静下心来,想一想“虚君共和”究竟好不好。康有为的忠君从来就是演戏,他忠的只是一个傀儡,忠是假象,虚才是实。他所希望的社会,是英国似的君主立宪,因为在他的青年时代,大英帝国是世界上最强大的国家。他的那种强大帝国的宏伟理想,很容易打动和迷惑住年轻幼稚的光绪皇帝,但是无论康有为怎么美化,光绪终是一个无所作为的儿皇帝。从听话当木偶这一点上,康有为选对了人,事实上光绪皇帝可以走的路只有两条,听老佛爷的话,或者听康有为的,他既不是康熙和乾隆,更不是彼得大帝和拿破仑,指望他成不了事。

康有为变法的最终目的,还是推翻封建社会,他不过是想给封建帝王一个体面的退步。封建帝王将退出历史舞台,这是个必然的大趋势,顺者昌逆者亡,康有为作为一个书呆子,比同时代的知识分子更敏锐地看到这一点,并且不计后果身体力行。在他的变法方案里,曾有一个秘密的迁都计划,在他看来,北京实在是太保守,“旗人环拥,旧党弥塞,下至市侩吏胥,中则琐例繁札,种种皆亡国之具”,“非迁都避之无易种新邑,不能维新也”,因此光绪皇帝只要带一些人,逃到上海去,很多问题就可以迎刃解决。他提出要“改维新元年以新天下耳目,变衣服而易旧党心志”,主张越来越激烈,难怪旧党会觉得他是在挟天子以令诸侯,是在毁大清朝的根基,而光绪皇帝在他的指挥下,也越来越手足无措。

民国以后,经历了一系列的内乱,袁世凯称帝,军阀混战,康有为因此更坚信自己的立宪思想,最符合中国国情。在他看来,有个傀儡皇帝放在那里,大家将因此断了独裁的梦想,再也用不着为最高权力争来夺去。这当然又是他的一厢情愿,因为只要有独裁的土壤,当皇帝可以搞独裁,不当皇帝也一样可以独裁。康有为编过一本书,标题骇人听闻,叫《不幸而言中不听则亡国》,他是局外人,说什么也没用。张勋复辟,他跟着起哄,因为遭到临时大总统冯国璋的通缉。见惯了风风雨雨的康有为大怒,通电天下,以一连串无可辩驳的事实,揭露复辟之事,贼喊捉贼的冯国璋乃是真正的主谋。这一招击中要害,所谓通缉便不了了之。把过错往文化人身上一推了事,这是统治者的惯用伎俩,袁世凯称帝出丑以后,玩的就是这一手,但是遇到倚老卖老的康有为,横竖不吃这一套,北洋军阀拿他老人家也没办法。

二零零零年四月六日河西

梁启超

康有为是块顽固不化的老石头,他是个认死理的家伙,一意孤行,一条路走到黑。他的弟子梁启超正好相反,是灵活机动,说变就变,所谓见异思迁,看谁好就跟谁学。从运气上来说,梁启超也更好一些,他十七岁就中了举人,少年得意,而他的恩师中举却要晚得多。梁启超是识时务的俊杰,活到老,学到老,他拜康有为为师的时候,康还没有中举,在科举时代,一个有功名的人,能拜无功名的布衣为师,其好学精神由此可见一斑。梁启超在《三十自述》中曾表明他为什么拜师康有为:

其年秋,始交陈通甫。通甫时亦肄业学海堂,以高才生闻。既而通甫相语曰:“吾闻南海康先生上书请变法,不达,新从京师归,吾往谒焉。其学乃吾与子所未梦及,吾与子今得师矣。”于是乃因通甫修弟子礼事南海先生。时余少年科第,且于时流所推重之训诂词章学,颇有所知,辄沾沾自喜。先生乃以大海潮音,作狮子吼,取其所挟持之数百年无用旧学更端驳诘,悉举而摧陷廓清之。自辰入见,及戌时退,冷水浇背,当头一棒,一旦尽失其故垒,惘惘然不知所从事,且惊且喜,且怨且艾,且疑且惧,与通甫联床竟夕不能寐。明日再谒,请为学方针,先生乃教以陆王心学,而并及史学西学之梗概。自始决然舍去旧学,自退出学海堂,而间日请业南海之门,生平知有学自兹始。

陈通甫是康有为的大弟子,英年早逝,曾被戏称为康门的“颜回”,他死了,大弟子头衔自然而然落到梁启超的身上。康有为一生能成气候,翻云覆雨,与梁启超这么一位得力助手有极大关系,打一个很不恰当的比方,康是希特勒,梁就是戈培尔,再也找不到比他更好的宣传部长。宣传和鼓动是梁启超的强项,他所创造的“新民体”在民国初年影响极大,除此之外,他一生都是个好学生,在今后的发展中,无论如何得意,虚心好学见贤思齐的作风不改,这一点也正好和他的老师相反。一八九七年,湖南时务学堂聘请梁启超为总教习,这一职务最初想让康有为担当,但是身为湖南巡抚公子的陈三立认为梁“所论说,似胜于其师,不如舍康而聘梁”,于是梁启超到长沙宣传维新思想。在长沙不过两个月,他有了一批得意弟子,戊戌以后,梁流亡日本,这些弟子也跟到日本,其中最著名的便是蔡锷。袁世凯称帝,蔡锷云南起兵,再造共和,梁启超起着十分重要的幕后作用。

梁启超尊师,并不说明他没有自己的思想。早在戊戌变法前,他和康有为在学术上,就有一些分歧。到后来,分歧越来越大,他们的政治理想南辕北辙,但是他从来不敢忘本,仍然执弟子礼甚恭。一日为师,终身为父,吾爱吾师,吾更爱真理,这两点都在梁启超身上得到充分体现。康梁并称,我更喜欢梁启超,其中最重要的理由,是觉得梁启超天真,有人情味,不是总板着一张老师面孔。梁启超的书法不能和乃师相比,他的字出自张迁碑,拙而敦厚,明澈见底,和他为人一样。康梁的共同点,都是国学功底深厚,不排斥外国的东西,不仅不排斥,而且拼命吸收。顽固派一眼看穿了把戏,譬如叶德辉就直截了当地说他们:“其貌则孔也,其心则夷也。”

和同时代人相比,康梁对夷的关注,确实超乎寻常,说他们赞成全盘西化,未必有什么大错。我不知道梁启超的外语水平究竟如何,读他的文字,屡屡觉得他孜孜不倦正在学外语。戊戌之后,流亡日本,他开始和弟子一起学日文,显然是学通了,日后一些注明梁启超的译文,很可能是日文的转译。在外语学习方面,针对有人认为日本人的观点来自西方,要想了解西方,应该直接学英文,他有一些很实用的观点:

学英文者经五六年而始成,其初学成也,犹未能读其政治学、资生学、智学、群学等之书也。而学日本文者,数日而小成,数月而大成,日本之学,已尽为我有矣。天下之事,孰有快于此者。夫日本于最新最精之学,虽不无欠缺,然其大端固已粗具矣。中国人而得此,则其智慧固可以骤增,而人才固可以骤出,如久餍糟糠之人,享以鸡豚,亦已足果腹矣,岂必太牢然后为礼哉。

古代帝王或者诸侯祭祀社稷时,牛羊豕三牲全备为“太牢”。学习在于效果,只要有效果就行。梁启超的虚心善学,在同时期实属罕见,尤其是在功名显赫的前提下,他仍然像一个好学的小学生。五四运动爆发的那一年,他已经四十七岁,去欧洲游历考察,在船上,他开始发愤学法语,这次出远门,是一年多的时间,他不仅学法语,而且学英文。在家信中,他对自己的学习生活作了这样的描写:

吾在此发愤当学生,现所受讲义:一、战时各国财政及金融,二、西战场战史,三、法国政党现状,四、近世文学潮……

梁启超死后,据说留下藏书十万卷,遗著一千四百万字。他是一位真正的多产作家,如果不勤奋好学,不可能完成这么多字数,毕竟只活到五十多岁。人的生命是有限的,创造力也是有限的,在有限中能做出这样的骄人成绩,绝不是仅仅天才两个字就能打发。康有为之落伍,应该说和不接受新事物有关。梁启超能给后人留下深刻印象,有多方面的原因,中国近代史上的几件大事,戊戌变法,护国反袁,轰轰烈烈的五四运动,他都是最重要的领导人之一,或是台前活动,或是幕后奔走。多年来,很少有人提及他在五四运动中的地位,其实当年学生所以能闹起来,并且惊天动地,和正在巴黎的梁启超向国内致函报告和会消息有直接关系,青岛问题成了事件的导火索,梁启超警告政府,严责各全权代表,万勿在不平等和约上签字。我们习惯于把五四运动称之为自发的学生运动,充分的史料证明,当时的学生运动,有政府默认的一面,因为让国内学生这么闹一下,有利于外交人员在谈判桌上讨价还价。

说到底,梁启超还是个书生,在政坛上,他不止一次有过机会,但是仕途得意不是他的人生目的。辛亥革命之后,也就是民国元年,他到达北京,“都人士之欢迎,几于举国若狂,每日所赴集会,平均三处,来访之客,平均百人”,在给女儿的信中,梁按捺不住得意心情,说自己“日来所受欢迎,视孙黄过数倍”。孙黄是指孙中山和黄兴,和这些职业的革命家相比,书生梁启超显得十分幼稚。在当时,革命党人和袁世凯既斗争又统一,处于中间位置的梁启超因此成为双方拉拢的焦点。凭他的资格和声望,捞个大官做不成问题,成问题的是他的性格不适合做官。作为国内温和派的代表人物,他有着很好的群众基础,他的受欢迎也说明当时确实存在着深得民心的第三条道路,这条道路能否走通是另外一回事。梁启超当过司法总长,好像还当过财政总长,都是很快就辞职,官场之黑暗,不是他这种书生可以忍受的。

梁启超晚年是清华四大教授之一,他的兴趣广泛,学问渊博,各大学都竞相聘请他去讲课。一些学校为了竞争,竟开出千元一月的高价,按当时的生活水准,这是一个天文数字。特殊的人才,通常都有异秉,有人问梁启超信仰什么主义,他想了想,说:“我信仰的是趣味主义。”有人又问他的人生观拿什么做根底,他回答说:“拿趣味做根底。”这种直率通俗的话,康有为绝对不会说。梁启超说自己做事总是津津有味,而且兴会淋漓,在他信奉的词汇里,什么悲观,什么厌世,一概不存在。他曾坦白说,自己所做的事,大都是失败,或者严格地说没有一件不是失败,然而总是可以一边失败,一边继续做,他不仅能从成功中获得乐趣,更能从失败中获得乐趣。人生不仅仅为了成功,他坦言自己生活的每一分钟都是积极的,向上的,因为积极向上,所以活得有滋有味。孔子说过“学而不厌,诲人不倦”,是人都可能学习,都可能教育别人,难得的只是真正做到“不厌不倦”,如果没有趣味做支撑,不厌不倦便不可能,也失去了意义。趣味是燃料,是精神活动的源泉,仔细想想,还真不能说梁启超的话没道理。

二零零零年四月九日河西

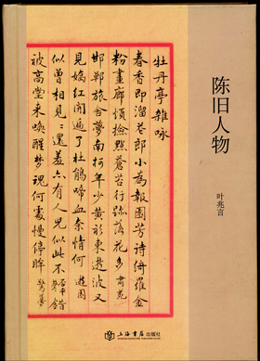

(摘自《陈旧人物》,叶兆言著,上海书店出版社2007年4月出版,定价:19.00元)