张伯驹是集鉴藏家、书画家、诗词家、戏曲家于一身的才子名士,他出身贵胄门第,诗词歌赋,琴棋书画,无所不通,早年与张学良、溥侗、袁克文一起被称为“民国四公子”。令人敬佩的是,张伯驹不惜倾家荡产,抢收中华稀世文物,最终悉数捐献国家。他富不骄、贫能安,性情博雅通脱,心怀坦荡超逸的传奇一生,浓缩了现代中国的风云变幻,也书写了一代名士的大德懿行。

历尽艰辛收藏《平复帖》

张伯驹字号“丛碧”,斋号“丛碧山房”,始于他收藏第一件墨宝——康熙皇帝御笔“丛碧山房”四个字。

1927年的初夏,张伯驹任盐业银行董事兼总稽核。一段时间,他的脚步总是不知不觉地从北京西河沿盐业银行红楼拐到琉璃厂这条街上,这里的文物古董如磁石般吸引着这位而立之年的公子。他经常从班上溜出来往返于琉璃厂,就像深山里的探宝人,无时无处不在寻觅着宝物。

一日,张伯驹跨进了一家古玩字画铺,他一边走,一边看,在一个玻璃柜子面前突然驻足,目不转睛地盯在写着“丛碧山房”四个大字的横幅上。“噢!这四个字写得如此飘逸、苍劲!真是神来之笔。”张伯驹吃惊地自语:“出自何人之手?”他一边寻思,一边观看落款和印章。啊!这不是康熙皇帝的御笔吗!此乃国宝啊!他的眼睛倏忽一亮,又细细地看了看,确认是真迹,二话没说,问过价,付过款,小心翼翼地收藏起来。

从此,他自号“丛碧”,自命宅院为“丛碧山房”。张伯驹不仅开始了他的收藏生涯,还被聘为故宫博物院仅有的几名专门鉴定委员之一,在中国近代史终以大收藏家名世。但是,他的收藏生涯却伴随着很多辛酸和风险。

那是1936年初春,张伯驹从一位朋友那里得知,唐代杰出画家韩的《照夜白图》已被上海的一位姓叶的古董商人买去,很可能在近日转手国外。张伯驹心急如焚,为阻止国宝外流,他多方奔走全力挽救,亲自提笔给当时主政北平的宋哲元写信,请他出面阻止画卷出境。但不久,他接到复函:《照夜白图》被叶某携走,已转售英国。听此消息,张伯驹如五雷轰顶,痛心疾首。

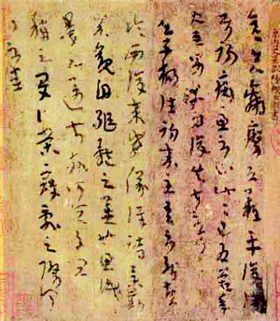

因《照夜白图》的流失,张伯驹担心起《平复帖》来。《平复帖》也藏在溥心 处。在20世纪30年代初的“湖北赈灾书画展览会”开幕式上,张伯驹曾见过我国传世最早的这件墨宝。那是1700多年前,东吴名将陆逊的孙子陆机,听说好友患疾,便提笔写了一封信,慰问病情,遥祝病体平复。这就是日后成为国宝的《平复帖》,此帖比王羲之的手迹还要早七八十年。

张伯驹唯恐《平复帖》再被盗买,经再三考虑,决定委托悦古斋的韩博文君出面,往溥心处相商。

不日,韩君来到溥心处。一见面,他就直截了当地说:“自从《照夜白图》卷转售英国以后,张大爷坐卧不安,茶饭不思。”

“有那么严重?”溥心惊讶。转而说:“这也并非我意。”

“依大爷之意,千万不要再使国宝流出国外,若愿让《平复帖》,他愿收;若现在需要钱,他可现在就出钱作抵押。”

溥心沉思了片刻回答说:“现在尚不需要钱,如张伯驹肯让价20万,《平复帖》归他。”

韩君如实回复张伯驹。

张伯驹有些激动:“我目前尚无此财力,不过是为了在溥心处早备一案,也是在暗示溥心,国宝若转让,理应让给收藏家,而不应该售给古董商人。”

“张伯驹有此预见,实乃难能可贵!”韩君赞叹:“我看已经达到目的啦!”

这一招果然奏效。

1937年早春,叶遐庵正在筹备《上海文献展览会》,日思夜想欲得《平复帖》,以壮展览会之威。于是,他托张大千致书溥心,表示他愿以6万元求让。心复函大千说:“张伯驹先生已先于遐庵求让,我让价20万。事隔一年,如叶君有意收藏,让价仍不变。”大千将复函转给遐庵,遐庵更无此财力,只好作罢。

1937年底,张伯驹偕夫人回北平度岁的车上,意外地遇上了傅沅叔先生。谈话之间,张伯驹得知心恰遇母丧,需款正急,而银行提款又有限制。

张伯驹若有所思道:“沅老,我一直想收藏《平复帖》,在心处早有备案,您能否居中周旋,如他肯以《平复帖》作抵押,我可以借给他1万元。”沅老欣然应允。“沅老,此事越快越好。”张伯驹又添了一句。

次日午间,沅老至张伯驹寓所,未坐定即启口:“心说,此宝若转让,只能让给张伯驹君,他不仅是最早备案的,况且志在收藏。我若转让他人,不仅有负于张伯驹,也将有负于世人啊!”

沅老还告诉张伯驹:“现在心只要价4万。我看不如径直买下为简断。”张伯驹当即拿出两万元,请沅老先付心,其余两万两个月内付竣。

腊月二十八,《平复贴》这件稀世珍宝由沅老从溥心手里接过来,持之家中题跋后,腊月二十九送至张伯驹寓所。张伯驹夫妇欣喜若狂。从此,他将北平的寓所命名为“平复堂”。

正月里,一位不速之客来张伯驹家“拜访”。此人就是古董商人白坚甫。白曾向日本人盗卖了大量中国古代书画珍品,《告身帖》就是通过他转手日本人的。“我喜欢《平复帖》,愿以20万甚至更高的殊价购买,愿张先生让之。”白坚甫自认为出价高昂,定能得手。

“《照夜白图》、《告身帖》等国宝均已被民族的败类转手洋人,如今你又打起《平复帖》的主意。可惜此帖已在我的手中,只要我张伯驹在,任何人也休想得到它。”张伯驹知道白坚甫居心不良,话说得很不客气。

“大爷息怒,大爷息怒!白某没有别的意思。”白现出鼠相。

“金钱易得,国宝无双,收起你的臭钱。”张伯驹已忍无可忍,对白下了逐客令。白坚甫狼狈而走。

十三载坎坷追寻国宝

张伯驹怒斥古董商人不久,他应邀来到郭世五家。郭世五名葆昌,原是袁世凯的差官,很得袁的宠信。在溥仪寓居天津张园时,郭趁其财力紧缺,购买了《三希堂法帖》的其中二帖,即王献之的《中秋帖》和王的《伯远帖》。郭得二帖后,又企图转手渔利。张伯驹就是应邀前来就商此事的。

“《中秋帖》与《伯远帖》如张伯驹君愿收,我愿以20万让出。”郭世五毫不客气。张伯驹深知,郭旨在图利,非为收藏,国宝在他的手里,早晚终有不测。但是,他索价如此昂贵,哪有此财力收藏啊!

张伯驹唯恐两帖流落海外,《三希堂法帖》就再也不会有延津剑合之望了。不日,他请惠古斋的柳春农居间,与郭世五复商此事。柳向郭提出了这样一个意见:二帖并李白《上阳台帖》,唐伯虎《孟蜀宫妓图》轴,王时敏《山水》轴,蒋廷锡《瑞蔬图》轴,议价20万让于张伯驹,但因财力不足,先付6万,余款一年为期付竣。郭应允。

1937年夏,“七七”事变后,金融封锁,张伯驹四处筹措无望,无奈,只好将二帖退回郭氏。不久,郭逝世,其珍品归其子郭昭俊。抗战席卷全国,张伯驹偕妻携女颠沛流离,但一直挂念此事。

日本投降后,张伯驹从西安返回北平,第一件事就是继续委托柳春农向郭昭俊询问二王法帖。春农回复,尚在郭家。张伯驹表示,愿收藏。其子让价,二帖为3000万联币,当时折合黄金1000两。居间人往返数次磋商于郭昭俊,价能否再低一些,郭没有诚意,但张伯驹并未罢休。

正在这时,当时的教育部战时文物调查委员会副代表王世襄也赶到北平,专门调查重要文物损失情况。他第一个找到张伯驹商议。王世襄意见,首先让德国籍某人所藏铜器和郭昭俊所藏瓷器归于故宫博物院。张伯驹极为赞同。正在磋商之中,宋子文以行政院长的身份来到北平视察。消息传开,郭昭俊由朱桂莘引荐,攀援上了宋子文。经几次接触,一桩交易,双方默契。

郭昭俊公开将所藏瓷器捐献故宫博物院,由行政院发给奖金10万元美金,并委派郭昭俊为中央银行北京分行襄理,郭暗地则将二王法帖献给了宋子文。

故宫博物院的陈列专柜里陈列着郭昭俊所献瓷器,室内悬挂着郭世五的遗像。不知情的参观者无比景仰郭氏父子,知情的参观者窃窃私语。张伯驹深知内情,对此事气愤不已。他想登报揭露,但朋友劝他:“宋家势力之大,不可轻举啊!”他终日寡欢,积郁难平,无时无刻不在担心二帖的下落。

一日,张伯驹忽然接到上海潘伯鹰来函,约其撰稿。为了不致使国宝流落散佚,他冒着风险,挥笔写就一篇《故宫散失书画见闻记》,不久《新民晚报·造型》副刊刊出。文中以翔实的文字列举了故宫散失书画的一些内幕,尖锐地揭露了二王法帖的不幸经历。上海文化界人士极其重视此事,街头巷尾议论纷纷。宋子文见事不妙,恐惹物议,急忙派人将二帖退还郭昭俊。张伯驹知后稍感欣慰,他依然密切注视着二帖的去向。

北平解放前夕,郭携帖逃往上海,从香港转至台湾。这时已任故宫博物院专门委员的张伯驹日夜伏案疾书,连续撰文各报刊,披露故宫博物院书画散佚之惨重,大声疾呼国家应全力抢购国宝,以免外流。

不久他得知,郭昭俊已定居香港,将二帖押在英国某银行。张伯驹又各方呼吁。此事报告周恩来总理后,周恩来指示故宫博物院以重金收回。故宫博物院几经辗转,终于在香港以重价收回了二帖。

张伯驹自1937年见到二帖起,这颗悬了整整十三个春秋的心,才终于放了下来。

倾家荡产购下《游春图》

1924年,溥仪仓皇离开紫禁城,带走了不计其数的历代珍贵文物,宫中权臣奴仆亦趁机窃走大量古玩字画,以致文物珍品一千二百余件皆散失于长春、通化一带。张伯驹收藏的举世皆知的隋代展子虔《游春图》,就是在这种背景下,不惜倾家荡产,从古董商人马霁川手中购下的。期间经历了种种曲折和艰险……

1946年,故宫散失于东北的书画陆续出现在北平的古玩市场,真迹与赝迹、精品与常品一时难以确认。一些古董商人见利忘义,绞尽脑汁,企图转手渔利,大发横财。

狡猾的马霁川从收购的几十件文物中,一边选出既真又精的珍品偷偷运往上海,以伺机转手获取重利;一边选出20余件,送故宫博物院。他是想来个鱼目混珠,以伪迹及平常之品售于故宫博物院,转移了注意力后,便乘机将其余真精之品出手售与洋人。就在张伯驹等专家鉴定的同时,他已将唐陈闳的《八功图》和钱选的《杨妃上马图》两件真迹售往国外,而故宫博物院的院长、专家们还蒙在鼓里。

夜半,张伯驹驱车直赴马霁川的住地,进门便单刀直入:“展子虔的《游春图》尚在你的手里?”老奸巨猾的马霁川见张伯驹突然来访,已料到大事不妙。“你想把《游春图》卖给洋人是不是?马老板,你不要忘记自己是中国人,你不要泯灭中国人的良心!《游春图》是中国存世最早的山水画卷,也是中华民族存世最古的绘画珍迹,这么重要的国宝,你想卖给洋人,没那么容易!”

马霁川瞠目结舌,十分狼狈,张伯驹的脾气他是知道的。马霁川转念一想,管他什么人,只要给大价钱就卖。于是,他连连说:“卖,卖,岂有不卖之理?我若卖给别人是一个整数,而张爷只要拿出800两黄金,这无价之宝就是您的啦!”

张伯驹知道马霁川只用数两金子唾手得来的《游春图》,张口竟要800两黄金,显然是在讹诈。自己虽称得上家财万贯,但如今已是负债累累,手中哪有这个数额的黄金啊!但他岂能坐视奸商将国宝盗卖到国外!想到这里,张伯驹冷冷地直视马霁川,将拳头重重地捶在桌子上说:“马老板,此卷我是收定了!”

张伯驹又走告于思泊,并与之一起报告马叔平院长,陈述此卷应收归故宫博物院,并建议院方致函古玩商会,不准此卷出境。但事隔不几日,于君函告:故宫博物院因经费不足,无力收购。

张伯驹心里忐忑不安,他认为眼下最要紧的是阻止《游春图》出境,他决定亲自上阵了。他驱车北平和平门外的文化街琉璃厂,这里林立着许多收购、出售古玩、字画、文房四宝的店铺。

张伯驹先进了荣宝斋,坐下便说:“有一幅《游春图》,此卷有关中华民族的历史,万万不能出境。如果有谁为了多赚金子,把它转手洋人,谁就是民族败类,千古罪人,我张某决不会轻饶了他。”接着他又进了一德阁、德古斋,庆云堂……每进一店铺,都是这番话。

张伯驹亲临琉璃厂的消息,在这条一百多米长的街上,像一阵风似的传开了……马叔平院长及其他关注此图的人们和张伯驹反复研究磋商,最后请托墨宝斋的马宝山、崇古斋的李卓卿出面,与马霁川洽商此事。马霁川见《游春图》一事已闹得满城风雨,他再转手洋人亦很困难,又经马、李二人多次通融,他同意降价让于张伯驹。

张伯驹得知后,又喜又忧。喜者,《游春图》不能转手洋人;忧者,《游春图》要价仍然太高。他苦思冥想,坐卧不安,几个时辰过去了,客厅里烟雾缭绕。“事出无奈,也只能如此啦!”张伯驹自言自语,他眷恋地环顾着这套陪伴他多年的房子,原来他打定了卖房买画的主意。

这套居宅本是清宫太监李莲英的旧墅,是北平城内少有的豪华住宅。北平辅仁大学愿出2.1万美金购买,张伯驹需款正急,终于做出了世人瞩目的惊人之举。他把辅仁大学的2.1万美金兑换成220两黄金,可谁料到马霁川又节外生枝,故意刁难,借口金子成色不好,要再追加20两,不然《游春图》将要另寻新主。

愤懑、忧愁、焦躁充溢着张伯驹的心胸,当时,张伯驹屡收宋元真迹,手头拮据,实在不好凑足这20两黄金。夫人问清详情,宽慰道:“不用急,会有办法的。”说着,便向自己卧室走去。她打开自己的箱子,从箱底层取出一个包裹,递与丈夫说:“差人去把它卖掉。”

“陪嫁的首饰,怎好卖掉?”张伯驹不禁一声惊呼,进而又深情地望着夫人。当自己最困难的时候,最需要帮助的时候,夫人竟如此理解自己,他还能说什么呢?张伯驹卖掉了夫人的首饰,凑足20两黄金,交给马霁川,终于保住了《游春图》。

一个月以后,南京总统府秘书长张群来京打听《游春图》的下落,知已落张伯驹之手,便手书一函:“……务必请张伯驹君割爱,将《游春图》转让,我,以五百两黄金入藏《游春图》。”

张伯驹提笔复函:“……张伯驹旨在收藏,贵贱不卖,恕君海涵。”

张群以500两黄金求张伯驹割爱《游春图》而未能如愿的消息不胫而走,人们从内心敬佩和仰慕这位具有民族气节的收藏家。而马霁川知道后捶胸顿足,十分悔。

诚献瑰宝 世代流芳

1955年末,国家决定发行公债券。张伯驹夫妇得知这一消息后,动议购买一些,为国家建设出一点力。可是,拿什么买啊?眼下,除了尚在居住的一座宅院而外,家中凡是能卖的都卖了。他们不约而同地想到了所藏之珍品,但谁都不肯启齿。“现在是人民的国家啦,将所藏珍宝卖给国家,所得全部购买公债,既做到了还珠于人民,又支援了社会主义建设,岂不是两全其美之事!”这念头不时地涌上张伯驹的心头,不过想到要和伴随自己生活足有20个春秋的珍品分离,感情不免起伏。张伯驹视文物书画比自己的生命还重要,1941年遭人绑架,即使生命危在旦夕时,他也未曾萌生过变卖国宝的念头。

1956年初的一天,张伯驹参加了北京市民政局召开的各界知名人士座谈会。会上,民政局长希望大家能以自己的行动带动全市人民购买公债。与会的各界知名人士积极发言,踊跃认购。张伯驹坐在一个角落里,清了清嗓子,真诚地说道:“支援祖国建设匹夫有责。我现手头无钱,但可以将一生珍藏的字画尽数卖给国家,所得款项全都购买公债。”这位文物收藏家终于做出了惊人的抉择。他的话音刚落,会场响起了一阵热烈的掌声。

散会时,人们争相和张伯驹握手,纷纷表示要学习张先生的爱国精神。

回到家,张伯驹原原本本地把今天会议的情况讲述一遍,夫人听着,脸上却没有任何表情。夫人莫非是……张伯驹猜疑着。

夫人站起来,走到丈夫身后,两只手搭在丈夫的肩上,温柔地说:“丛碧,我想,把所藏珍品卖给国家,购买公债,不如直接将全部珍品捐献给国家更好。”张伯驹回过头去,望着夫人笑了,真是心有灵犀一点通啊!张伯驹何尝不想如此!但他心存一丝疑虑,慧素嫁他20多年,自己已年近花甲,她还只有40岁,现在身无积蓄,而在自己身后,她的生活……

夫人的无私和深明大义深深地感动着张伯驹。他起身走到画案前,挥毫几笔,一束飘香的幽兰跃然纸上,他工工整整地写道:“知我者,慧素也。”

初夏,一个明丽清新的早晨,张伯驹夫妇早早起来,再一次把即将捐献的珍品一件一件地展开。他们不停地用手抚摸着,目不转睛地看着,这将是他们最后一次欣赏这些字画了。对于张伯驹夫妇来说,这些字画犹如即将离开父母去出嫁的女儿,心里有一种说不出的滋味。

夫妇俩携带珍品驱车去文化部,当时的文化事业管理局局长郑振铎热情地接待了他们。

“我一生所藏真迹,今日尽数捐献国家。”这位海内外闻名的大收藏家,就这么一句极其普通的话。在场之人无不激动得热泪盈眶,两颗赤诚的心,两颗爱国的心,感动了在场所有的人。

(摘自《一代名士张伯驹》,任凤霞著,当代中国出版社2006年11月出版,定价:36.00元)