2006年12月13日,历时39天的“2006年长江淡水豚类考察”结束后,参与考察的国际观鲸专家鲍勃留给王丁一句话:感谢您和我们一起创造了这段历史。不过,这段历史并不完美:科学家们借助望远镜和声呐系统,两游长江,却还是没有发现白豚的踪影。而江豚估计也只剩1200头至1400头,只有1991年估计数的一半。

白豚灭绝倒计时

“大家辛苦了。”2006年12月19日,中科院水生物所白豚馆,王丁和课题组所有成员一起开总结会。这时,距长江淡水豚类考察结束已有6天。考察没能发现白豚的踪影,摆在王丁及课题组成员面前的问题就是:接下来的日子里,还要开展怎样的工作。

他们都不愿说白豚已经消失。在接受采访时他们一再强调,“白豚灭绝”之类的说法都不科学。

一次高科技作业

两艘480马力的机船,船舱内空间长度不到20米,四面透风。整整39天里,它们在长江上来回奔波。来自中国、美国、瑞士、英国、日本、德国的科学家进行的是一次大规模的淡水豚类考察活动。

这次考察使用一种较为固定的“战术”:两艘考察船都设有4米高的观察平台,一艘负责巡视南岸,另一艘负责巡视北岸。两船距各自岸边约300米,船速保持在15公里/小时左右。两艘船通过无线电保持联系。

观察者将按照顺序轮班登上观察平台进行观察。观察者通过高性能的光学望远镜搜索水面。观察信息被详细记录,并在每天观察结束后输入数据库。

具体的观察使用一种名为“截线抽样法”的方法。3台7倍望远镜是最主要的观察装备,6名观察员在左、中、右3个位置上进行轮换,一个半小时一班,休息一个半小时以后再继续轮替。

在7倍望远镜的后面,有一台外号“大眼睛”的25倍望远镜,这台售价超过10万美元的重型装备由“独立观察员”操纵使用。“独立观察员要独立观察。即使他们发现动物也不能对其他观察者宣布或有任何的暗示。”王小强指出每条船上的两套系统各有职守,自主运行。

为了给“截线抽样”的目测考察提供更有力的支持,中科院水生生物所和日本水产工学研究所的科研人员还借助两种拖曳声学系统探测白豚和长江江豚。其中“声学考察系统1”主要监测白豚的哨叫。它设置于船尾。监测江豚的“系统2”则主要设置于船侧。声学组的队员王克雄解释说:“江豚是高频的,白豚的要低。两者之间的声谱图差异有可能可以用来区分声音来自哪个物种。”

“长江女神”恶战长江

考察指导手册强调,若发现白豚,大船须立即放下小艇,以获得影像信息并在可能的情况下进行录音。不过,在考察的39天中,这样的情况一次也没发生。

科学家们相信,白豚在极盛时数量至少超过5000头。到20世纪80年代初,白豚数量就下降至400头左右。1986年的调查显示,从湖北枝城到江苏浏河口1628千米长江江段,共有白豚群48个,个体不足300头。

同年,白豚被国际自然环保联盟列为世界12种最濒危的动物之一。1993年,专家再次发出警告:白豚数量已不足百头。它们在长江水道渔船和货船的夹缝中生存。1997年到1999年农业部曾连续3年组织过对白豚进行大规模的监测行动,三年找到的白豚分别是13头、4头、4头。此次考察的结果则是0。谁都不愿看到这个结果。“但我们必须要面对这个结果。”王丁对此并不讳言。

长江为什么不再让白豚栖息?王丁只举了此次考察中的两处亲眼所见。

从江西的鄱阳湖口到星子,不到50千米的江面上挤着1300多条船,其中1200艘是挖沙船!“这些挖沙船对生态环境破坏特别严重,对白豚、江豚的影响非常大。鄱阳湖涨水一片,退水一线。这个季节,鄱阳湖成了小河沟,里面充满了来往的船只,白豚、江豚在里面还能怎样生存!”王丁还清楚地记得美国首席观察员迈克尔对此的痛恨,“这是我一辈子所能看到的最大的环境灾难”。

而从上海回武汉的路上,又让王丁等人体验长江水道的拥挤场面,从黄浦江出来,整整一天,江面上排满船只。考察船时速是15千米,一路不断超越缓慢的运输船,却无法超越这段拥挤的水道。“我们望远镜里一片黑,就好像电影中的战争场面。”

长江女神在这恶劣的环境中败下阵来。长江机动船螺旋桨、野蛮的无差别捕鱼方法是导致白豚消失的最主要原因。“在一次炸鱼作业中,炸死了4头白豚,其中两头怀孕,一下就死了6头。”王丁唏嘘不已。

另外,水质污染、非法采沙,以及水利工程也在一定程度上破坏了白豚的生存环境,也使作为白豚食物的洄游性或半洄游性鱼类大量减少。这一点也造成了白豚的生存困难。

寄希望于长江支流

白豚已经灭绝了?

“这个问题已经被问了n次。我每次都会重复同样的话,一次考察不能证明这个物种已经灭绝。”王丁表示尽管这次考察本身经过严格设计,也是历史上手段最先进的一次考察,但这毕竟只是一次考察。“它就是一个抽样过程,不可能看到所有的个体,考察没有发现也不能证明白豚已经灭绝。”

而根据国际组织,比如世界自然保护联盟给出的定义,所谓“物种灭绝”一般指的是,在50年的时间内,没有发现该物种的野外存活记录。“白豚当然不是这种情况。2004年我们就收到过标本,过去几年也有一些报告。”但王丁坦言,白豚的数量确实非常少。

国外专家对此的看法却更直白。在国外的媒体的报道中也往往以“白豚已经灭绝”作为此次考察的解释。不过中科院水生所研究员张先锋认为,那只是一些专家的个人看法。这不是科学的结论。

“白豚确实处于濒危的边缘。”尽管前途渺茫,但王丁心中始终存在拯救白豚的希望。在他看来,白豚现在的处境可以说是功能性灭绝——或者说白豚物种确实已经进入被宣布灭绝的“50年倒计时”。

不过,长江还有一些支流,还有废弃的航道,在那,由于水深、航线条件不允许,船只已经不能走了。白豚或许躲到那些地方去了。王丁表示水生所研究小组的考察工作并不会因此次考察而终止对白豚的搜寻。“我们会对重点江段进行考察,常年进行观测。”他坚持说。

失败的保护

加利福尼亚兀鹰、毛里求斯茶隼、查姆岛黑色知更鸟,还有著名的麋鹿,这些动物的共同特点是,它们都被成功拯救。尽管查姆岛黑色知更鸟到1980年仅剩5只,其中仅一对具有生殖能力。但就是这对夫妇,拯救了一个物种。这种经历能在白豚身上重演吗?

中国科学院动物研究所研究员、国际野生生物保护学会中国项目主任解焱直言,其实野生动物保护专家,早在几年前便已经开始讨论白豚的灭亡了。解焱指出,长江环境恶化导致了白豚的厄运,在这方面,科研工作解决不了什么问题。

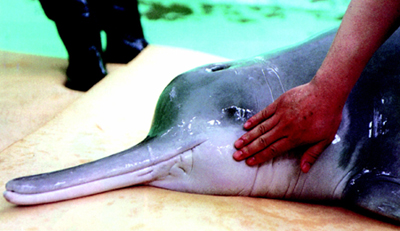

淇淇是唯一人工饲养成功的雄性白豚。它活着时,科研人员曾试图为它找个女朋友。可惜,淇淇的女友珍珍刚进入性成熟期就死了。随后科研人员再没有捕获活体白豚。不久,他们又试图保留淇淇的精子。但当时淇淇的年龄已经比较大,身体状况越来越不理想,这一试验最终失败了。研究人员只能给淇淇的细胞做了文库,通过分子生物学手段,保留下淇淇的遗传物质,希望有一天能派上用场。

一头淇淇不行,那么两头——恰好是一雌一雄的比例,白豚还能被拯救吗?“不行。”解焱毫不犹豫地回答,但一转眼,又改变了主意:“那也说不准,两头正好可以生一窝,慢慢繁衍。”说到这里,解焱笑了笑。她知道自己只是在空想:“这种几率已经不存在了。江豚都保不住,还谈什么白豚。”

如果要让这一物种保存下来,需要多少白豚?20至25头——要求还相当苛刻:它们必须都有繁殖能力,雌雄比例接近1:1。尽管这是王丁等人的研究结果,但他有点不愿谈到这个话题。

和江豚杂交可以保留白豚吗?王丁表示,这完全不可行。白豚和江豚属于不同的科,亲缘关系相差得太远,根本无法对其进行杂交。

克隆呢?当年淇淇死去时,王丁就被问到了这个问题。4年过去了,尽管克隆技术不断在提高,王丁对此的回答还是“不能”。白豚是水生哺乳动物,取细胞和卵子以及将胚胎放入子宫都很困难。而且克隆会使基因多样性消失,可能导致白豚对环境变化的适应能力的下降,还是会导致白豚走向灭绝。所以克隆保护白豚的前提是,存在许多样本。“现在一个样本都没有,何况白豚那么珍贵,哪能轻易做克隆研究呢?”张先锋对此充满惋惜。

“白豚的保护,是失败的。”解焱不留情面地指出,“而更多的野生动物受到威胁的濒危状况比我们预想的还要厉害一些——每年都有物种在消失。不起眼的龟鳖类就属于这种情况。一直以来,我们给予它们的关注太少。”

发现白豚

在长江里生活了大约2500万年的白豚,是中新世及上新世延存至今的古老孑遗物种。在我国一级保护动物中,大熊猫和白豚分别被视为陆上和水生保护动物的“旗舰种”。论起辈分来,生存年限五百万到六百万年的大熊猫还不及白豚古老。在浑浊的江水中,白豚的视觉功能逐步退化,视力几乎为零。它只能依靠自身高度发达的声呐系统来寻找食物和躲避障碍物,就像蝙蝠通过声波反射来确定物体的位置一样。而其他海豚类哺乳动物在利用声呐系统的同时,也同时依赖视力来辨别方向。

西方世界直到1914年才知道白豚的存在。当时一个传教士的儿子射杀了一头白豚。根据记载,这个名叫查尔斯·荷伊(Charles Hoy)的17岁少年和他父亲不知道这是何物,只是根据当时当地人们的发音或解释称白豚为“Pei Chi”或”White Flag(白旗)”。

荷伊父子随后把白豚的头骨送到了史密森研究院(Smithsonian Institution),世界著名的生物学家米勒(Gerrit S.Miller,JR.)对这头白豚标本进行了较为详细的研究。1918年,他发表了自己的研究论文《来自中国的一个淡水豚新种》。在这篇研究论文中他首次将白豚确定为动物新种,并正式为白豚命名为Lipotes vexillifer。从此,白豚被纳入动物学研究视野。

中国白豚研究第一人王丁见证一个物种的衰亡

王丁:走向后白豚时代

“昨晚,我做了一个梦,梦见在长江上游发现了白豚,”王丁,自2006年12月13日“长江淡水豚类考察”结束回到坐落在东湖边上的中科院水生生物所后,至今丢不开白豚这个话题,以至做梦都围绕着它。

20多年的研究生涯,王丁都给了白豚和江豚。但大家都说:王丁你研究白豚,把白豚都研究没了。王丁早就不再把这样的嗔怪放在心上,他正为自己的白豚研究安排下一个目标——哪怕希望渺茫。

拉郎配嫁给水生所

王丁,中等身材,皮肤黝黑。与许多一直坐在书斋中搞研究的人员不同的是,大风大浪大日头一直是其研究工作中不可缺少的部分。现在,因为在白豚研究中作出的突出贡献,王丁被称为“白豚先生”。但20多年前,王丁却一门心思,要在空间物理、无线电物理方面做出一番事业。

大学是空间物理系,1982年元月毕业,却阴差阳错被分配进水生所。也正是这个时候,白豚被纳入动物学研究视野。上世纪初,秉志先生等一代学人秉承了西方近现代生物学研究方法。陈佩薰等研究人员就是直接得到秉志先生的指导,学习鱼类解剖。不过,那时对白豚的研究却是零星的。直到王丁嫁给白豚后着手研究时,声学等方面的研究还依然十分贫乏。

白豚研究的黄金时代

在提到白豚研究时,许多文章称,瑞士科学家乔吉奥·皮利里(GiorgioPilleri)于上世纪70年代末到中国对白豚进行研究,才让白豚渐渐成为关注对象。

王丁指出,中国科学家在白豚研究方面与国外的合作,几乎与改革开放同步。当时,中央领导收到一些国外专家的信:据我们了解,长江里面有两种鲸类动物,但外界对它们知之甚少,能否允许我们做一些研究工作。当时中央领导就问中国科学院的领导,中国有无人员在做这方面的工作。在得到“中国还没有系统地做这个工作”的回答后,领导人就表示:那不行,在外国人进来之前,中国人必须对此要有了解。自此,中国科学院就成立了白豚研究学术协作组,参与的单位有4家:水生所,声学所、生物物理研究所、南京师范学院。

王丁是学物理的。他与声学所一起摸索白豚声学的研究。生物物理所主要负责神经系统研究。那时,大家关注的重心是那头被称为“淇淇”的雄性白豚。

1980年1月的一个雪夜。湖南农民在长江边捕到一头身受重伤的年幼白豚,经过水生所的全力抢救,被起名为淇淇的小白豚康复了。从那时起到2002年,近23年里,淇淇成了世界鲸类研究界的一个奇迹。

当时,国际鲸类研究界有个定论:白豚这种淡水豚,不会发出哨叫声。所谓“哨叫声”是鲸类激动信号的一种。那时人们只能对海豚进行“声呐追踪”,对淡水豚却知之甚少。因为长江中船多噪音大,很难从中辨别白豚的微弱信号。

王丁常年给淇淇录音,通过与声学所合作的声学研究发现,白豚的声信号可分为“哨叫声”和“脉冲性信号”,其中的“哨叫声”属于通讯信号,具有社群功能,起到种群间的相互沟通和表达情感的目的。经过深入研究,王丁等研究人员还发现,淇淇的哨叫声还有一定的区别度,从中可以分辨出呼唤声、悠闲自在时的哞叫声、兴奋时的吱吱声以及呼救声。

我国科学家对淇淇的行为、生理、包括季节变化规律,血液学、治疗、饲养等方面的研究,一一填补了对白豚知识的空白。

和淇淇的欢乐时光

王丁最初苦恼自己与淇淇语言的不通。在训练后,他渐渐发现自己与淇淇是可以沟通的,“通过训练,对它了解后,你是可以知道它的状态,它也知道你的要求,”训练过了很久,王丁等人与淇淇之间建立了一个“bridge”(信号):哨子一吹,就是对它的奖励,告诉它这个动作完成得非常好,很正确,你可以过来领赏了。

有两天,淇淇发起了脾气。王丁心中有点纳闷,不知道淇淇心中打的什么主意。王丁试着给了它一个信号,丢下三四条鱼。原来,调皮的淇淇在要奖赏。“训练过程中,不光是我们在训练它,它也在训练你。看你是否有能力来揣摩它的状况,它的要求,”与淇淇自由沟通的时光,让王丁与淇淇成为了一家人。王丁非常享受这个自由沟通的过程。也正是这个过程,让他与白豚之间连得更紧密了。

淇淇死亡的时候,王丁正在日本开会,并不知道消息,却像有心灵感应一样急着赶回。”一到上海机场就接到了电话,被告知淇淇已经去世了。

“淇淇去世前几年,我们都有心理上的准备。在当时来讲,淇淇在任何时候去世都是非常正常的,”但从王丁的感情上来讲,他希望此事永远都不会发生。淇淇是唯一的活体白豚,它的离去,带走了王丁等研究人员更多的东西。

很久了,王丁都无法再重回淇淇生活的地方,再看一眼,“当时我们就感觉到这有可能是人工饲养条件下最后一头白豚,”现实变得越来越残酷,再得到一头白豚的希望变得越来越苍白。

湖北石首天鹅洲白豚保护区是科学家心中的圣地。那是一段呈U字形的长江故道,长21公里,共3万亩水面,专门为白豚建立了栖息地,可容纳三四十头白豚。可是,一直未能如愿。1996年,保护区内唯一的白豚冲网而死。

为什么白豚越来越少

王丁心中一直很困惑。

1982年,王丁加入水生所后,便开始参加了对白豚的考察。“那时候,每次出去没有一次是空手而归的,如果你要看白豚,只要给我一个星期的时间,基本上不会让你空手而归。”“最多一次我还看到了17头白豚,”白豚喜欢小家庭,但是也不乏类似壮观的场面。

现在,长江水依旧,故人却难觅踪迹。

事实上,农业部自2001年就批准委托水生所起草了长江豚类保护行动计划和白豚的迁地保护行动计划。于2006年12月13日结束的考察就是根据这个计划实施的捕豚计划。“长江生存环境非常恶劣,不再能适应白豚的生存。我们必须将白豚捕捉起来,放到一个保护区,置于完全保护之下,使其不再受到渔业、航运的破坏。”

这是在就地保护措施失败的情况下的另一招——迁地保护,是国际公认保护濒危动物的最佳手段。

事实上,自1986年国际第一次淡水生物学保护会在水生所召开以来,王丁等研究人员就对保护白豚提出了三大措施,就地保护、迁地保护、人工繁殖。在中国科学院动物研究所研究员解焱看来,遏制白豚栖息环境的恶化,应该是保护白豚治本之虑。但就现在看来,就地保护早已力不从心。

1997年到1999年农业部曾连续3年组织过对白豚进行大规模的监测行动,三年找到的白豚分别是13头、4头、4头。

迁地保护吧,天鹅洲建成了那么多年,一直希望有白豚能在那儿安家,却一直未能如愿。刚刚结束的考察,也是空手而归。

人工繁殖的希望,早在淇淇死后,就变得风雨飘摇,越来越渺茫,越来越微弱,渐趋为零了。“我们面临的困境是白豚已经非常非常少了。如果更早地开展工作,也许局面就会比现在好得多。”

“白豚没了,我还能做什么?”

在王丁的心里,已经问过自己很多遍。

白豚成为濒危动物的同时,王丁等研究人员都变成了濒危动物。“这个物种太少了,一旦没有,我们从何着手工作。”

“王丁,你们怎么回事,怎么保护白豚就将白豚保护得没有了,”王丁经常要面对这样的责难与不公。对此,王丁的回答颇有点悲壮,还要继续做。

在长江中生存了2500万年的白豚,有可能成为世界上第一种因为人类活动而导致灭绝的豚类动物,这背后隐藏的是什么?

对王丁来说,这是一个太沉重的话题。“尽管我一再强调,我们不能宣布白豚已经灭绝,但是我们必须清晰地认识到白豚数量已非常少。在这种情况下,要保存白豚的希望是非常渺茫的。不过即便再渺茫,我们也还需要尽最大的努力。”

白豚是中国特有的,一旦白豚消失,就无法在其他地方看到。那时,我们究竟交给后代怎么样的长江,怎么样的地球?

目前,缺少了活体白豚,对白豚的研究基本上处于停滞状态。但王丁心中的希望是:我们还有标本。“我们建立了白豚的文库,那是一个基因文库,未来我们还要开展很多试验室工作。”

事实上,即使在淇淇离开前几年,王丁等人就已不敢再从淇淇那儿获得破解白豚的密码了。“淇淇那么宝贵,很多的研究工作已经放在了江豚身上。”

而现在,江豚正在重演着当年白豚家族衰退的历史。“你可千万别掉以轻心,如果我们不加紧努力的话,江豚很快就要成为第二个白豚,”整整39天的考察,证明王丁并非杞人忧天。只有20头江豚出现在考察队的视野里。以往,这个江段足足有100头。“不要到时来问我,‘王丁,江豚哪去了?’我早就告诉过你了。”

濒危动物——加利福尼亚的兀鹰、知更鸟起死回生的故事给了王丁莫大的安慰。“当时,知更鸟就剩下最后一对了,但现在这个物种基本上是保存了下来,”王丁会用诸如此类的故事激励自己,也激励同伴们。“我们希望奇迹能够发生,尽管我们也知道这个可能非常渺茫,但仍要做最后的努力。”

(2006年12月25日《新京报》,作者为该报记者)

链接

白豚保护的尴尬

“水生生物保护的地位是很尴尬的。”一位白豚保护区的干部说,“大熊猫这类陆地动物的保护归林业局管,保护动物和保护森林是一致的。而水生生物保护归农业部管,农业部是管生产的啊!所以和动物保护就有了利益冲突。”

“这还不算,最尴尬的就是我们保护区的地位问题。”保护区工作人员张忠祥补充说,“表面上我们是国家级保护区,可实际上我们隶属地方政府,我们的日常活动经费大部分来自地方政府。地方政府是讲究政绩的,这主要就是指工农业生产总值,因此就和野生动物保护有了利益冲突。你说在这种情况下,我们是听国家的还是听地方政府的?”

张忠祥举了一个例子:洪湖地区有很多水面开展围湖养鱼,研究表明,必须把围湖的面积控制在10%以下才能保证水质,可地方政府为了增加产量,任意扩大围湖养鱼面积,造成水质严重下降,过度投放的鱼饲料污染了环境。

“不过也不能都怪政府和老百姓的意识不高。”旁边有人插话,“咱们国家还很穷,老百姓还没吃饱呢,哪管得了动物?”

(摘自《三联生活周刊》)