“一个国家,如果不了解自己的过去,就如同一艘航船失去了罗盘”,美国作家威廉·亨德里克·房龙这样说。

对一个人来说,也是如此。

“我们从何处来,又将向何处去?”行色匆匆中,很少有人能顾及这样的问题。或许是太过执著于当下,我们更需要一个机会,沉下心来,在人类文明的灿烂长河中,重执罗盘,认识自己。

6月25日,一场阵雨,洗去了连日的暑气。这天,是国家图书馆“中华古籍特藏珍品暨保护成果展”的最后一日,观众比以往来得更多。其中,既有耄耋老者,也不乏翩翩少年。面对千年难得一见的中华古籍珍宝,他们屏息凝神,用目光记录下每一个美妙的细节,思绪跟随着讲解员的轻声讲述而跌宕起伏。对记者而言,这已是第六次和这些绝世国宝作“亲密接触”,然而,徜徉于中华古籍间,依然能感觉到自己的怦然心动,如同初见大海的孩童,一瞬间,已是心醉神迷。

一百多年前,就在世纪更迭之际,两个重要的文化发现也接踵而至。先是甲骨文在河南出土,此后一年,“敦煌遗书”在甘肃莫高窟现世

一片弧形的牛胛骨,虽然穿越了三千年的岁月,暗棕色的表面上华夏先民刻划的曲曲折折的文字依然清晰可见。上世纪四十年代,著名古文字专家胡厚宣对这片甲骨上的文字进行了考释,认定其内容是有关四方神及风神的记载,学界为之震动。因为刻辞中的东、南、西、北四方之风在《

山海经》、《尚书·尧典》、《诗经·邶风》、《尔雅·释天》等古籍中都有类似的记述,由此可见华夏文明渊源极深。

1899年,“甲骨文”的发现,可谓十九世纪最后一个、也是最为重大的考古发现。传说中三千年前的上古殷商时代由此被印证为真实的存在,令人震惊的15万片甲骨使我们依稀可以廓清当时的风貌。

甲骨文是较为系统的成熟文字,其行文句形、语序与现代汉语已无太大差异。与另外两种人类古老的文字——古埃及象形文字、古巴比伦楔形文字——湮没无传不同,它一路走来,逐渐定型为方块字沿用至今。文字的发明使先人的智慧和经验得以保留,文明因此突破了时间和空间的局限而广为流传,借此,人类真正走出了蒙昧时代。

有人说,500年前的英文著作如今只有英文专家才能读懂,而中国人读500年前写成的《

三国演义》并不会有太多的隔膜,具有一定古文基础的人便可以粗略读懂2000年前创作的《

史记》。“看似平常最奇崛”,中华文化历经数千年绵延不绝,汉字的智慧功不可没。

一百多年前,就在世纪更迭之际,两个重要的文化发现也接踵而至。先是甲骨文在河南出土,此后一年,“敦煌遗书”在甘肃莫高窟现世。

在展厅左首,便是散发着别样光彩的“敦煌遗书”。其中,既有朱墨相间的《老子道德经义疏》,也有《法华玄赞》、汉文摩尼教经、血书《观音经》等,或楷书、或章草,风格各异。而《律藏初分》尤为引人瞩目。这幅10米长的经卷末尾,写经者记下了抄写完成的时刻——“西凉建初十二年十二月”,当是公元417年。这件国家图书馆收藏的最早的纸质文献,距今竟然已近1600年。

有关敦煌莫高窟“藏经洞”的由来,至今仍是一个谜。如今,人们只知道它开凿于唐宣宗大中五年(851年),原是当时河西都僧统洪辩的影窟。大约在公元十一世纪初,这个洞窟连带内藏数万件经卷、文书、佛像、幡画被一同封闭起来,在其后近千年的时间里被人们彻底遗忘了。对于这样一个在今天看来异乎寻常的举动,学者们曾作出许多猜测,有人说藏经洞是为了躲避战乱而封,有人说这是寺庙废弃经卷之所,有人说这里原本就是寺庙的图书馆。至今未有定论。

遥想当年,敦煌为丝绸之路要冲,华夏文明、印度文明、波斯文明、西方文明四大文明在此交融贯通,儒教、道教、佛教、摩尼教、祆教、景教六种宗教汇集并传,其繁荣盛况远非今日之大漠孤城所能想像。而保留了公元5世纪到11世纪大量文献的“敦煌遗书”,正是当时文化交融的一个缩影。想来,中华文明的博大之处,正在于具有海纳百川的气度和博采众长的勇气。

“劳劳车马未离鞍,临事方知一死难。三百年来伤国乱,八千里外吊民残。秋风宝剑孤城泪,落日旌旗大将坛。海外尘氛犹未息,诸君莫作等闲看。”晚清重臣李鸿章的临终诗道出的是无限悲凉。李鸿章写就此诗的时候,在敦煌,藏经洞的秘密刚刚被王道士勘破。

千年与世隔绝,不仅最大限度地延缓了“敦煌遗书”的纸张老化,更令它安然躲过水火兵燹的侵袭,这是世界文明之大幸;而它在1900年——正面临“三千年未有之大变局”的晚清——再次现身世界,却又注定了它的大不幸。外国探险家的疯狂劫掠、长途运输中的散亡流失、管理者的监守自盗,让“敦煌遗书”饱尝离散之苦。1909年,劫余“敦煌遗书”辗转运抵京师,数量已不足三分之一。时至今日,“敦煌学在国外”的说法虽然不无偏颇,却真实地道出了国人面对这一惨痛经历的扼腕心态。然而,风雨飘摇中,“敦煌遗书”的遭遇折射出的又岂止是一段“学术伤心史”?

“古今多少事,尽付笑谈中”是小说家的放达之语。中华民族一次次在危难中浴火重生,靠的是不断反思与反省。越过《敦煌遗书》向前望去,目光恰与司马光《

资治通鉴》手稿不期而遇。

“这就是砸缸救小朋友的司马光爷爷写的么?”回想起几天前听到的一位6岁孩子的发问,禁不住会心一笑。在听似“错乱不堪”的言语背后,是传统文化的种子正在播入一片幼小的心田。然而,在这幅手稿上,已然见不到当年砸缸少年的机智果决;虽然只是提纲,但运笔行文一丝不苟,即便勾画涂抹也是中规中矩,有的只是史家的严谨法度。

“鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取是舍非,足以懋稽古之盛德,跻无前之至治。”凝视手稿,对司马光当年撰写《

资治通鉴》的一番苦心会有更深的体味。从公元前841年起,中国历史便有了逐年的编年记录。这当中承载的,不仅是历史,更是中国人亘古不变的强国梦想。

印刷术的发明和推广,所增益的,不仅仅是个人的视力,而是全人类的视野

眼前是一幅东汉刻石“君车画像”的拓片。为首一驾君车疾驶而来,其后数骑护从鱼贯随行。朱色拓印,正与汉家风尚暗合。虽然早已不见高祖“大风起兮云飞扬”的豪气干云,倒也别有一番王侯气派。拓本中不仅骏马昂首奋蹄惟妙惟肖,车马上的人物神态也清晰可辨,令人叹为观止。

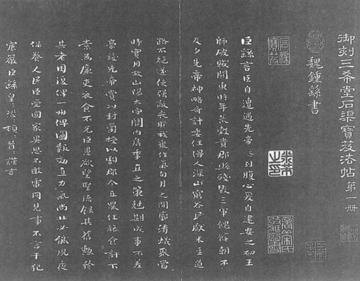

“要反映一片石刻的全貌,中国古老的传拓之术往往比现代照相技术更能传神。”国家图书馆善本特藏部专家冀亚平介绍道,“不像照片,拓本不受角度、光线的影响,也不会失真,一些细部痕迹都可以分毫毕现”。《三希堂法帖》使用的是“乌金拓”,墨迹黑亮如鉴;“大克鼎”使用的是“全形拓”,让这件青铜器拓本呈现立体的模样;薄薄的“蝉翼拓”墨色甚至不曾淹没淡淡的纸纹,多重颜色合为一体的“套色拓”令人眼前一亮……不过是纸与墨的配合,在古人的智慧下,竟幻化出如此神奇的景致。

传拓这门古老的技术最早大约出现于汉魏之间,至唐代,拓碑已经相当普遍。今天,很多石刻早已不存,而拓片,为我们留下了丰富的文献资料,而历代名家的书法风采,也大多因此而与今人谋面。

不仅如此,传拓术还是雕版印刷的源头之一。

中国是印刷术的故乡,一般认为,雕版印刷术发明于唐初,至北宋,毕发明活字印刷术,使古代印刷术臻于完备。

美国历史学家兰德斯在其著作《国富国穷》中阐述过一个颇有意思的观点,他将“眼镜”作为推动人类文明发展的一个重要发现,因为,眼镜使那些从事精细工作的人的“工作寿命”延长了一倍以上。如果沿着兰德斯的观点而推论,印刷术的发明和推广,所增益的,便不仅仅是个人的视力,而是全人类的视野,使更多的人得以站在巨人的肩膀上继续前行。

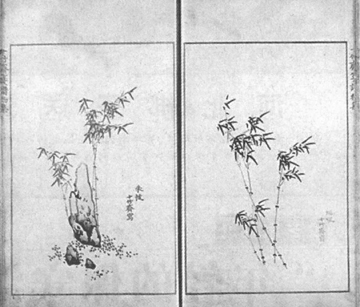

几丛细竹随风摇曳,两只彩蝶翩翩起舞。“画得真好!”几页《十竹斋笺谱》前,不少观众异口同声。当他们得知这不是画的,而是套色印刷时,惊讶得说不出话来。专家介绍说,它采用的是17世纪发明的“版”印刷技术。印制时每种颜色各制作一块板子,一幅图往往需要三四十块板子,按照先轻后重的原则印刷六七十次。由此,蝴蝶如丝的触须和翅间纹理以及竹叶远近飘摇时造成的明暗变化都得以充分的展现。同时,这册图谱中还运用了“拱花”技术,当你俯身将视线与书页水平时,便可发现画面是凸出于纸面之上的,竟有浮雕之感。此时,印刷术已经不仅仅是一项技术,更是一种艺术。

技术,推动世界前进,使人类获得主宰自身命运的力量;艺术,滋润个人心田,使人类成为乾坤间心灵之花的主人

古人传说,书页中的小虫,如果三次吃掉书中的“神仙”二字,自己便也会化作神仙。当然,这只是人们赋予这些“生死文字间”的生命一种美好的幻想,在现实中却作不得数。

事实上,书中蠹虫实在是书籍的天敌。

中国人最早发明了纸张,此后,中华古籍也多以纸本传世。水浸、火烧、霉变、絮化、鼠啮、虫蛀都是书籍的大敌。其中虫蛀最是防不胜防。古代人很早就在纸张上以黄檗、椒汁染纸,在纸中施以虫药。所谓“万年红”看似色彩艳丽,其实却是向书蠹亮出的“红牌”。

然而,与蛀虫相比,人为造成的“书厄”,对古籍的打击更是毁灭性的:始皇焚书、王莽之灾、孝献移都、刘石凭陵、太武灭佛、侯景之乱、大业焚毁、天宝毁亡、绍定酷毒、四库之烬、侵略毁抢……中国历史上书籍所经历的大劫难可以被开列成长长的清单。人类最大的悲哀,莫过于亲手毁灭自己创造的文明成果。

野火难烬,春风又生。文明生长的顽强,远非某个事件所能阻挡。更何况,在中华古籍的流传历史上,又有无数先贤倾毕生之心血护佑着这些文化遗珍。几百年来“陶陶”聚合的故事足以为此作一注脚。

南宋刻递修本《

陶渊明集》和宋汤汉注南宋刻本《陶靖节先生诗》,是现存各自的版本系统中,都是最早、最好的版本,具有极高的版本价值和资料价值,历来为藏书家所珍视。清代藏书家“书魔”黄丕烈酷爱陶诗,先后购得两书,并特藏于“陶陶室”以贮之,“陶陶”也因此而得名。黄丕烈之后,辗转间,两书终于离散。直到1931年,已经藏有《

陶渊明集》的近代藏书家周叔又以高价将《陶靖节先生诗》购入,使“陶陶”复合,成全了一段佳话。仅从黄丕烈到周叔,在140年间,有关“陶陶”的故事涉及十余位藏书家,堪称经典藏书史话。

“数十年精力所聚,实为天下公物,不愿吾子孙私守之。四海澄清,宇内无事,应举赠国立图书馆,公之世人。”周叔以读书人的博大胸襟,在新中国成立以后,将毕生所藏稀世图书、文物捐献国家,“陶陶”亦在其中,成就了这段最完美的结局。

房龙说:“如果没有许多开拓者坚定而无私的奉献,伟大的传递工作是永远也无法完成的。”诚哉斯言。

2002年,我国启动“中华再造善本”工程,将珍稀古本化身千百,惠及世人

“化腐朽为神奇”,将这句话套用在古籍修复的过程中,再贴切不过了。眼前,一边是已经浸水板结霉变的“书棍”,一边是修复后的平整舒展长卷,国家图书馆四大专藏之一的《赵城金藏》就是在一双双妙手修复下,获得了“新生”。

《赵城金藏》是金熙宗皇统九年(1149年)前后至世宗大定年间(1161年~1189年)刊刻的一部佛教大藏经,其底本是公元10世纪开雕的我国第一部雕版大藏经——《开宝藏》。1933年,这部佛经在山西省赵城县(今属洪洞县)广胜寺被发现,学界为之震动,也挑起了外寇的觊觎之心。1938年,侵华日军进犯赵城,为了保全这部佛经,广胜寺僧人将其移至寺内飞虹塔封存起来。1942年春,日寇又借故要上塔游览,广胜寺及时将这一消息通知当地八路军,连夜将《赵城金藏》转移。此后几年,八路军将经卷装在包袱中,由马驮人背,与敌人周旋于崇山峻岭之间。

为了不使这件国宝落入敌手,《赵城金藏》一度被安置在废弃的煤窑中,由于受潮,部分经卷板结发霉。1949年,《赵城金藏》辗转运抵北京,修复工作也随即展开。历经17年努力,《赵城金藏》终于恢复原貌。如今,学术界穷十余年心血整理出版的煌煌巨著《中华大藏经》即以这部《赵城金藏》为底本。

人生百年便有沧桑之感,古籍传世往往跨越千年,加之纸质娇贵,如《赵城金藏》般劫后新生者更是难得。为了使传世古籍免受人为破坏、传承无虞,同时又能为今日学界所利用,2002年,我国启动“中华再造善本”工程,将珍稀古本化身千百,惠及世人。

珍视书籍,是中国人自古以来的传统。清代乾嘉时代,朴学日兴,人们对古籍的认识又更进了一层。当时著名学者顾广圻就曾感叹,“宋元本其距今远者八百余年,近者且不足五百年,而天壤间乃已万不一存!”为此呼吁“举断不可少之书,复而墨之,务失其真,是缩今日为宋元也,是缓千百年为今日也”。而近代张元济先生也力主石印《四部丛刊》。这些,都可视为古籍善本“再造”的先声。

在展览中,主办者特意将“再造善本”的底本和再造本同时展出。由于“再造善本”使用了现代影印技术,最大限度再现了底本的原貌,并非虚言。

时针已经指向下午五时三十分。一个半小时之前,本该是展览闭幕的时刻,但观众仍然流连其间,久久不愿离去。

步出展览大厅,观众们仍沉浸在难以抑制的兴奋中,游历中华文明的漫漫长河,让他们为先贤创造的灿烂文化而自豪;中华古籍盛世重光,更让他们无比骄傲。

中华民族正处在又一次走向辉煌的伟大起点。

(7月7日《光明日报》,作者为该报记者)

小知识

“拓片”

拓片是将宣纸贴在器物表面用墨拓印来记录花纹和文字。除了有凹凸纹饰的器物外,甲骨文字、铜器铭文、碑刻、墓志铭、古钱币、画像砖、画像石等,都广泛使用这种办法记录。

雕版印刷术的产生

自汉代发明造纸以后,纸作为一种方便的书写材料,逐渐得到发展和普及。到三国两晋南北朝时期,纸已普遍被采用,产量和质量都有相当高的水平。东汉时发明的人造松烟墨到魏晋时已相当精妙。现存晋代、六朝墨迹,虽经一千四五百年,仍然墨光漆黑,字迹如新。松烟墨既是优良的书写原料,也是印刷的上好着色原料,用它印成的字字迹清晰整齐,不会模糊漫漶。由于我国主要使用烟墨,没有油墨,这是直至清代还是木刻印刷盛行的一个原因。至于刻字技术,历史更是悠久。此外,用在丝织品上精巧的镂版印花技术以至石刻上的摹塌技巧,也为人们提供了关于印刷的启示与经验。

正是在这充分而坚实的物质技术基础上,被誉为“文明之母”的印刷术应时而生了。雕版印刷一般选用纹质细密坚实的木材为原料,虽然刻字费工,但由于木刻工艺简单,费用低廉,印刷便捷,较手写传抄优越百倍,因而深受人们欢迎,而不断被推广和传播。

链接

“中华再造善本工程”

“中华再造善本工程”是2002年正式立项建设的国家重点文化工程,由财政部、文化部共同主持,国家图书馆具体承办,集中了国内一批顶尖学者共同参与抢救。

“中华再造善本工程”的指导思想为:以善本古籍的安全保护、开发利用为出发点,以弘扬中华民族优秀传统文化,促进社会主义先进文化发展为目的,坚持统筹规划,兼顾抢救、保护与利用,先易后难,滚动发展。

“中华再造善本工程”是一个系统工程,拟将分藏于国家图书馆和各省、自治区、直辖市图书馆以及高校、科研系统图书馆,乃至博物馆的珍贵古籍善本,有计划地利用现代印刷技术复制,适量出版。并根据所选用底本的文物、学术价值和版本特点,采取不同的“再造”方式。

“中华再造善本工程”分为五编进行,自唐迄清为《唐宋编》、《金元编》、《明代编》、《清代编》、《少数民族文字文献编》,每编下以经、史、子、集、丛编次。

珍贵古籍损害严重 修复人才短缺

由于年代久远,加上保管不善等因素,许多古籍都出现不同程度的破损,要“修旧如旧”,需要很多的修复技巧。因此,古籍的修复,被誉为既费心又耗时的“拯救艺术”。但这门“拯救艺术”因待遇低、枯燥乏味、容易感染皮肤病等原因,很多人不愿意从事这项工作。

据文化部社会文化图书馆司图书馆处处长张小平介绍,目前,全国各地的古籍修复专门人才仅有100多人,且大多数已年过半百,队伍严重老化,并且没有年轻“血液”输入。这种状况如果持续下去,不出10年,眼下的“青黄不接”就要变成人才断层和空白。

古籍的修复离不开人才的培养。2003年,文化部下发了《中国古籍特藏保护计划》,明确提出国家在20年内拨款4亿元,分期开展全国古籍修复工作计划,其中一项很重要的内容就是分层次培养古籍修复人才,并决定在北京、上海、江苏三省市开展培养古籍修复人才试点工作。

令人遗憾的是,试点工作进展情况不甚理想。目前,仅江苏南京莫愁职业中专开展了古籍修复专业人才培养的工作,其他两地的工作还没有启动。 (周润健、蔡玉高、菅少玲)

(摘自7月11日新华网)