摘要:卡森·麦卡勒斯的中篇小说《伤心咖啡馆之歌》讲述了艾米利亚小姐一段失败的婚姻,但它寓意的是整个人类的生存状态。本文用结构主义和叙事学相结合的方法,分析了整个文本,揭示出作者的目的不是描述一个女人的三角恋爱,而是借这一爱情故事展示现代人深陷难以沟通、难以理解的悲哀境地,因此,这首悲伤之歌是唱给整个人类的。

关键词:结构主义 外视点 叙述人

And everyday there is music. One dark voice will start a phrase half-sung, and like a question. And after a moment another voice will join in, soon the whole gang will be singing. The voices are dark in the golden glare, the music intricately blended, both somber and joyful. The music will swell until at last it seems that the sound does not come from the twelve men on the gang, but from the earth itself, or the wide sky...Then slowly the music will sink down until at last there remains one lonely voice, then a great hoarse breath, the sun, the sound of the picks in the silence.(注:Carson Mccallers:The Ballad of the Sad Coffee and Other Stories. New York: Bantam,1958.)

这一段是卡森·麦卡勒斯的中篇小说《伤心咖啡馆之歌》的最后一幕。十二个犯人组成的苦役队被铁镣捆绑在一起,做着修路的苦差事。他们是没有自由的整体,被迫呆在一起,铁镣铐住他们,如同社会的禁锢,也象征着他们心灵的禁锢,而歌声是他们表达内心痛苦的唯一手段。卡森·麦卡勒斯在这里借助了非洲美国人教堂召唤—响应的宗教仪式:“一个低沉的声音开始了一个短语,半吟唱,就像发出一声询问。过一会儿,另一个声音加入进来,很快整伙人就会一起合唱。这些声音在金黄色耀眼的光亮中显得低沉,这歌声杂乱地混在一起,有的忧伤,有的欢快。”(注:文中所有译文均由笔者翻译。)

乍一看,小说的最后一幕与长达六万字的小说主体毫不相干,可是当我们仔细品味时,则不难看出这十二个人的苦役队恰好勾勒出整个小说的结构框架,如果我们采用结构主义和叙事学相结合的方法分析文本,就不难看出小说的叙述结构似乎在向人们说明某种生活的道理,它揭示了人类的生活命运,带给我们的是沉重的思考和长久难平的情感震撼。

一、 小说人物的命运结构带来的思考

《伤心咖啡馆之歌》是卡森·麦卡勒斯最成功的小说之一,也是最早被介绍给我国读者并有中译本的麦卡勒斯的代表性作品,因此也一直是国内评论界极为关注的小说。这篇长达六万字的中篇小说是围绕着艾米利亚小姐的爱情故事展开的。国内学者的评论多数从三个外貌畸形人的奇异三角恋爱展开,用象征主义的方法把外貌的畸形看成是心灵的畸形和社会的畸形,剖析其荒诞的表现形式。然而,如果我们分析了小说的叙述结构之后,我们会更清楚地看到小说所要揭示的主题。

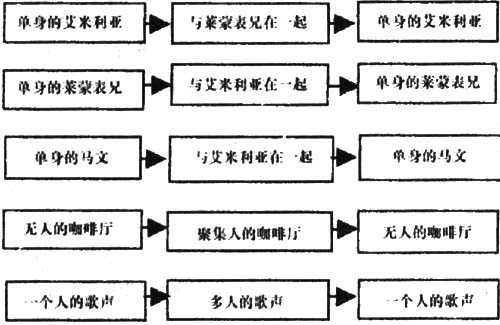

当我们读完整篇小说后,我们不能不惊奇地发现,故事虽然是关于艾米利亚的爱情悲剧,但是故事中与艾米利亚有牵连的人的命运也与艾米利亚小姐有着惊人的相似,连同作者精心设置的场景也都有着相同的结构曲线,我们不妨列出图表以更清晰地表现:

从图表中我们可以看到,纵向第一排都是单独的一个人,第二排由一个人变成两个人(或多人),而到了最后一排全部都回归到单独的一个人。作者卡森·麦卡勒斯让她的小说人物全部经历了相同的境遇或心路历程:从孤独到与人相聚相通,而最终又回到孤独的原点,不同的人,相同的境遇揭示了人类悲剧性的一个事实——人类注定是难以沟通的,在孤独中生存,在孤独中离去。

主人公艾米利亚小姐跟马文有过十天的婚姻,之后便孑然一身直到三十岁终于找到了自己的意中人——前来“寻亲”的神秘表哥莱蒙,可是与莱蒙表兄的爱情也在六年之后宣告结束。马文自幼是孤苦伶仃的孤儿,虽然被人收养,但从小作恶多端,杀戮动物、奸淫妇女,爱上艾米利亚后,痛改前非,但终没有赢得她的欢心而再一次成为孤独人。莱蒙表兄就像天边飞来的一只孤雁,虽形象丑陋,举止怪异,可是那颗渴望交流,渴望认同,渴望爱情的心却是昭然若揭的。莱蒙的哭诉与表白撼动了艾米利亚的心旌,融化了她冰冻已久的爱情之河,她开始接受莱蒙表兄。可是莱蒙对艾米利亚的收留和百般关爱并没有感激或者回报,六年之后当艾米利亚的前夫马文再次出现时他背叛了艾米利亚转向马文,但马文并不接受他,于是,又一个孤独的灵魂在世间徘徊。

麦卡勒斯在这个故事中为这个三角恋爱设计了咖啡馆这个背景,而咖啡馆的兴衰沉浮也同样沿袭了这样的模式:最初的咖啡馆只是艾米利亚从父亲那里继承的一个专卖土特产的商店。艾米利亚是为了取悦莱蒙表哥才办起了咖啡馆。艾米利亚和莱蒙相爱的日子也是咖啡馆兴旺发达的日子。但是随着艾米利亚小姐爱情的泯灭,咖啡馆也随即破落消亡,小镇又恢复了以往的沉寂。

二、 探寻路上的爱情悲歌

结构主义的创始人普洛普认为,故事的主题内容并不重要,重要的是叙事中人物和角色的功能。他在分析了西方民间故事的基本形式后得出了一个结论:西方民间故事的基本形式是“追寻”(注:吴晓东著:《从卡夫卡到昆德拉》,三联书店,北京,2003年8月,第25页。)。他认为,全部民间故事的主人公都是在为追求某种东西努力作战。如果我们套用普洛普的理论我们不难发现,《伤心咖啡馆之歌》实际上也是一部关于追寻的小说。书中的每一个人无不在寻求与他人的理解和沟通,但是生活是极其残酷而无情的,他们从孤独的起点,到与他人相伴,再回到孤独的原点,这些人的心路历程向人们展示这样一个事实:当代人,尽管他们在努力地寻求爱,寻求人与人之间的沟通和理解,但最终都归于失败。

故事中描写的艾米利亚小姐似乎是一个不近人情的女人,她的外貌酷似男性,几乎不与任何人交往,尤其不和女人交往,对她来说,人的唯一用途就是从他们身上诈取钱财。但是,如果我们仔细阅读,我们就会发现,艾米利亚小姐不是不愿意与人交往,而是不知道如何与人交往。人们把她看成是“怪人”,因为她“又黑又高,骨骼和肌肉都像男人”,而且还“长着一对斗鸡眼”。可事实上,人们对艾米利亚小姐的认识是有误解的。人们只注意到她酷似男人的外貌,却没有注意到“如果她不是长着斗鸡眼,她也许会是个漂亮女人”。

作者用了不多的笔墨描述了艾米利亚十天的婚姻,这使读者认为(小镇上的人也这么认为)她是一个冷酷无情的女人。但是要理解小说,我们不能忽略小说的叙事方式,尤其是视点的选择,这一点对理解文本是至关重要的。洛奇在《小说的艺术》中这样评价视点:“确定从何种视点叙述故事是小说家创作中最重要的抉择了,因为它直接影响到读者对小说人物及其行为的反应,无论这反应是情感方面的还是道德方面的。”麦卡勒斯在这部小说中选择了外视点作为小说的叙事方式,但却不让这个外视点的叙事人成为“全知全能”的上帝。她让这个叙述人拿着“摄影机”站在咖啡馆的大门口,它能拍摄到所有进出咖啡馆的人,能看见他们的动作,能听见他们的声音,但却限制它更进一步的摄入,也从没有真正进入到三个主人公的内心世界。这种限定性视点至少有三个功能:第一,艾米利亚与第一任丈夫马文之间是否有真情实爱,她对异性没有兴趣还是马文引不起她的激情。叙述者告诉我们,马文是一个十恶不赦的恶棍但却有一副英俊的外貌,爱上艾米利亚小姐后他改变了自己。他开始去教堂做礼拜,学着尊重女人,不再打架骂人。两年的时间他终于如愿以偿地娶到了艾米利亚。那么艾米利亚是为什么嫁给他呢?叙述人有这样一段描述:“And Miss Amelia married him. Later everyone wondered why. Some said it was because she wanted to get herself some wedding presents. Others believed it came about through the nagging of Miss Amelias great-aunt in Cheehaw, who was a terrible old woman.” (注:Carson Mccallers: The Ballad of the Sad Coffee and Other Stories. New York: Bantam,1958.)叙述人对马文历史生活的掌控让读者知道马文是真心爱着艾米利亚小姐的,可是叙述人的可控视点又让我们对艾米利亚同意嫁给马文的这一事实产生疑惑,她是真的因为爱他,还是因为无奈或其他的不为人知的原因。叙述者让小镇上的人对此猜测,同时也让读者对此猜测。叙述人与读者之间产生的这种张力给读者的阐释提供了巨大的空间。接下来叙述人借一个小孩之口讲述了当天夜里孩子趴在窗户上看到的一切。艾米利亚的新婚之夜是在她的办公室打字机前度过的,而在这以后的日子里,两个人也没有任何肉体上的接触,因为只要马文挨近她,她就大打出手直到把他赶出家门。

第二,没人知道摄影机后面发生的事,莱蒙表兄和艾米利亚之间到底发生了什么事。莱蒙表哥的到来是在艾米利亚三十岁的那个春天。叙述人的视点在这个时候仍然是受限定的,因此有关莱蒙表兄的身世全都是靠他个人的叙述,但无论怎样,叙述人最终给读者的是一个不完整的,因而也是略显神秘的信息:莱蒙是一个不知道来自何方,不知道年龄,不知道身世到底是真是假,身体畸形的一个丑八怪。可就是这个丑八怪赢得了艾米利亚的欢心,她爱上了这个长相丑陋的罗锅表哥。爱情同样也改变了艾米利亚小姐,她开始变得温柔、随和、大方,对镇上的人不再刻薄、吝啬、严厉。为了莱蒙表哥,她把商店变成了咖啡馆,因为表哥喜欢热闹。全镇上的人都知道艾米利亚小姐爱上了莱蒙表哥,他们出双入对,朝夕相伴。但是,外视点的叙事方式引导读者不断地询问:莱蒙表哥对艾米利亚的爱究竟是什么态度,他也给她同样的回报吗?故事的叙述人始终拿着摄影机站在远处把镜头对准能聚焦的地方。“商店的楼上有三个房间,艾米利亚在那里住了一辈子——两个房间之间是一个大的客厅。几乎没有人看见过这些房间,但大家都知道房间里的陈设考究,也非常干净。可是此刻艾米利亚小姐把一个没人知道来自何方的肮脏的小陌生罗锅带到楼上去了。艾米利亚小姐走得很慢,一次跨两级台阶,手里的油灯举得高高的。罗锅紧紧地跟在她的后面,摇摆的光线把他们的影子投到楼梯的墙上,形成一个大大的、叠摞在一起的暗影。很快,楼上的窗户也和全城一样变得漆黑一片了。”但是,镜头无法聚焦的地方究竟发生了什么呢?这种疑问让我们对罗锅莱蒙是否也同样爱着艾米利亚产生了怀疑。因为摄影机还拍摄到这样的情景:“一个火红的冬日早晨,小罗锅踩着艾米利亚的脚印,一起去松树林打猎;他们在自己的地里干活——莱蒙表哥站在一边,什么都不干,不过却能很快地在工人中找出哪个人在偷懒。在秋日的午后他们坐在后园的台阶上劈甘蔗;在炫目的夏日里他们呆在沼泽深处,那里的水杉树呈一片墨绿,沼泽地带的树木下呈现出昏晕的幽暗。当小路被一片沼泽或一片黑水阻隔时,艾米利亚就会伏下身体,让莱蒙表哥爬到她背上——她蹚水时罗锅坐在她的肩上,或揪着她的耳朵或抱住她的宽头额。”从这段叙述中我们清楚地看到莱蒙表哥受着艾米利亚小姐的百般呵护,但似乎没有什么事能表现出他对艾米利亚的爱护有所回报,因此,这样的叙述让作为读者的我们不可能认为莱蒙表哥对艾米利亚小姐是怀有同样的感情的。这样一来,故事就给我们留下一个疑问:既然莱蒙表哥对艾米利亚的爱无动于衷,他到底是为了什么呢?

限定性视点的第三个功能提出了另一个疑问:马文失踪多年后重返小镇是为了寻仇还是另有用意。前面已经提到了马文和艾米利亚有过十天的婚姻,马文被艾米利亚赶出家门后就失踪了,但事实上他从来没有真正地失踪过,因为镇子里的人不断听说有关他的各种传闻,从犯罪到进监狱,到最近的出狱,马文最终在艾米利亚和莱蒙表哥一起生活了六年之后堂而皇之地回到了小镇。镇子上的人对他的回来都很惊慌,因为他干了太多的坏事,而人们更担心的是他和艾米利亚之间的关系。

叙述人的摄影机让我们看到的是莱蒙表兄见到马文后在神态和情感上的突变。从他见到马文的第一眼起,“他的眼光就没有离开过马文·马西的脸。”他像小丑一样在马文面前百般献媚表演,想讨他的喜欢。那么莱蒙得到回报了吗?我们看叙述人是怎样描写的:“院子里的人只有马文·马西自己是无动于衷的。

“‘这个老头犯羊癫风了吗?’他问。没人回答他,“他就向前跨了一步,对着他的太阳穴打了一巴掌。罗锅踉跄了两步,跌坐在地上。他坐在那里,还是看着马文·马西,使出很大力气让两只耳朵最后一次摇摆了一下。”

可是,罗锅莱蒙却像魔鬼附身一样离不开他,他甚至把马文带进艾米利亚小姐的家。叙述人这时的视点开始有意深入到艾米利亚的内心深处,采用了“她想”、“她怕”、“她打算”等这样的语言,于是我们知道艾米利亚是真心爱着表哥莱蒙的,不然她不会想方设法讨表兄的欢心,甚至对他引狼入室都不敢声张,从另一方面又想悄悄弄死马文·马西,最后为了表哥而与马文决斗,却由于莱蒙的背叛而被打败。

对于马文·马西,作者的视点始终是限定的,我们不知道他心里是怎么想的,也不知道他来到咖啡馆的真正用心,我们从他的态度上唯一可以肯定的是他对于罗锅表兄的蔑视,由此,我们是不是可以认为马文·马西的心中仍然爱着艾米利亚?

现在我们可以得出这样的结论:三个人阴差阳错地走到一起,但终因不是自己要寻找的爱人而分道扬镳。应该说三个人为了自己寻找到真爱都做出了巨大的努力。马文为了艾米利亚改变了自己,艾米利亚为了莱蒙改变了自己,莱蒙为了马文放弃了富足的生活,但到了最后,三个人依旧是伤痕累累地孤度残生。

三、 悲伤之歌为谁而唱

前面谈到过麦卡勒斯为整个故事设置了一个与故事平行发展的背景,即咖啡馆的兴衰与浮沉。咖啡馆的开张是由于莱蒙表兄的到来,咖啡馆的结束也是由于莱蒙表兄的离开。艾米利亚因为萌生的爱情而对生活充满激情和幸福感,同样也由于莱蒙表哥的背叛而变得心灰意冷。叙述人的有限视角报告了罗锅莱蒙和马文·马西离开后的传闻:“有传闻说马文·马西爬进人家的窗户偷东西,还有传闻说马文把罗锅卖给了杂耍班子,可这些消息都是从梅里·瑞恩那里传出来的,并没有真实的消息传过来。”可是“三年中艾米利亚独自一人每天晚上都坐在台阶上,望着那条路默默地等待”。到了第四年,她让一个木匠“把窗户都钉上木板,自此就一直呆在紧闭的房间里”。

咖啡馆在整个故事中起着一个举足轻重的作用。咖啡馆的诞生不仅验证了艾米利亚和莱蒙的爱情开始以及她寂寞生活的结束,也验证了小镇死一般沉寂生活的结束。故事一开始叙述人就告诉我们“小镇寂寞而忧郁,如同一个偏僻,与世隔绝的地方”。住在镇上的人们无聊寂寞,因此当一个陌生人莱蒙来到镇上入住艾米利亚小姐的公寓时,他们的好奇心开始萌动,甚至幻想着艾米利亚谋杀了她的表哥。咖啡馆诞生后小镇上的居民欢天喜地,他们每天聚集在这里,传播各种消息,对种种行为进行幻想与猜测,这一切的背后隐喻着一个无可争辩的事实:小镇上的人是孤独而寂寞的,他们渴望沟通,渴望交流,渴望相互间的关心和友爱,渴望一潭死水泛起涟漪。莱蒙与艾米利亚奇异的结合以及马文重返小镇就成了死水般沉寂乡镇生活中的涟漪,它带给小镇的是新奇、是色彩,也是激情。镇上的人这样评价咖啡馆:“一家正规的咖啡馆的气氛暗含这样的特点:友好和气,肚皮满足,欢乐快活,举止优雅。”人们如此珍视咖啡馆是因为“坐在这里他们感到自豪”。

当咖啡馆关闭后,小镇呈现了什么状态呢?叙述人这样描写它:“8月的下午,公路空空荡荡,盖满白色的尘土,天空像玻璃一样亮晶晶的。没有什么东西在动——没有孩子的声音,只有工厂的嗡嗡声。”“镇上的人完全无事可干。或绕着水池走几圈,或站在那里踢踢腐烂的树根,或想一想教堂旁那只旧车轮子能派什么用场。心灵被无聊困扰着。”

叙述人以无限的外视点对小镇的遥控让我们知道了咖啡馆在小镇生活中的作用。在这里卡森·麦卡勒斯是把小镇居民作为一个整体来描述的,咖啡馆不是某个人的,它是全镇人的,它的开张带来了全镇人的兴奋和相聚。他们参与咖啡馆的所有活动,他们评介艾米利亚的婚姻,当决斗以艾米利亚小姐的失败告终时,人们也跟着沉默下来,“人们一个一个地离开咖啡馆……回到家中,用被子盖住脑袋。全镇除了艾米利亚小姐家,一片漆黑。”

现在我们禁不住要问,这首《伤心咖啡馆之歌》究竟是为谁而唱?仅仅是为艾米利亚小姐吗?答案应该是否定的。艾米利亚、马文·马西、莱蒙表哥三个人都是生活中的悲剧人物,他们各自都在苦苦寻找,但都归于失败。同样,小镇上的居民也都是孤独无依的探寻者,咖啡馆成为他们赖以生存的精神家园,可是它坍塌了,不存在了,小镇回到寂寞无聊的原点。

小说结尾那一段附加段落可以说起到了画龙点睛的作用。作者让十二个人组成苦役队,让我们不禁想到耶稣的十二个门徒,想到整个人类。这些人的歌声既重叠了故事的叙述结构,也寓意着人类生活的状态——孤独隔绝,同时也是人类发自内心的呐喊——渴求理解和沟通,友爱与协作。我们引用麦卡勒斯小说的结尾来结束这篇论文是不足为过的:“这歌声不断地膨胀,到了最后这声音似乎不是来自苦役队的这十二个人,而是来自大地本身,或是来自广阔的天空。这是那种能使心胸开阔,能使听者因狂喜和惊恐而发冷的歌声。歌声渐渐沉落,直到最后是一个孤独的声音,然后是一声沙哑的喘息,在一片寂静中是看得见的太阳,听得到铁锹声。”是的,发出声音的是十二个人,但它却代表了整个人类,卡森·麦卡勒斯的伤心之歌也是唱给整个人类的,不是咖啡馆的主人艾米利亚,也不是咖啡馆每个夜晚坐着的你、我、他,而是被隔绝,感到孤独的灵魂。

(徐湄:浙江工商大学商学院 邮编:310012 )