《古都》起首,千重子望着狭窄院子里的大树,心里想:“上边的紫花地丁和下边的可曾见过面?它们彼此相识吗?”仿佛梦示,天真怅惘的疑问里,少女千重子找寻自己生命来源的故事开始了。而来到京都——《古都》故事发生的地方,一间间挨着的两层房屋,木格子窗棂门扇,视线里山远远地就送了过来,杂货铺子和超市相邻,汽车销售店和瓷器小坊比肩,杂草在路边小阶生长,却干净得仿佛小窗明镜才梳洗,似乎亦然要问:这个地方可曾来过?

自然看到的不过是些表象,一瞥之下难以深究古都的人事,也无法了解古都人现在的心情。就权且摄几片意象吧,参差的信息究竟也还有些。

嵯峨野的竹薮

将至嵯峨野,下起了雨,不大,但湿了云层,迷朦了山峦,路边的两家日式饭店竹篱石径深深,沉静里竟然皴了秘情。望近在眼前的岚山,果然“岚”气浓郁。

雨点却是很快停了,唯山气缭绕,苍翠互融,与周恩来总理的《雨中岚山》奇妙重叠,“潇潇雨,雾蒙浓,一线阳光穿云出”,谒罢伟人诗碑,阳光虽然并没有穿云而出,然而山气渐散,山树如洗,苍者愈苍,翠色见嫩,山径沉着安然地延伸,似乎一定要让你幽深一下。

静得连空气都暗下来的山径那头,一大片竹林蒙蒙然在那里等待。竹林里分多条岔路,似乎是呼吸的通道,林子里是密得连光线也要使劲才能钻进来,“筛月林”果真名副其实。曾经在以竹子见胜的莫干山留连两日,也行竹径,也听竹涛,也眺竹海,竹林却似乎还是清新流畅,竹梢摇曳得甚至要软下身段攀住对方,可嵯峨野的竹林却是密密地要将天空遮蔽,仿佛此处不容侵犯,乃竹子们傲然生长,涵泳竹气竹息的天地。漫步林道,原本轻阴薄雨的天气已然将竹林调低了亮度,满目皆是近乎玄色的绿,一路伴随,厚得让你似乎无法穿透,然而身体却是轻盈而过,清静无尘,说的就是这样的情境吧。

轻阴的光线里,路边窨井盖上的竹子纹样却也光泽可见,竹林间的一切仿佛都应和着空间里的湿润静气,“空翠湿人衣”,近看却是无。竹梢顶,光片成丝缕点针绣入竹林,目光也若绣针,穿梭至竹林深处,想那里应该还有千重子父亲在此隐居的尼姑庵吧,设计和服腰带的父亲年纪大了,感觉越来越没有灵感了,期望在清寂的尼姑庵里灵光闪烁。可是,事与愿违,父亲的心似乎越发地沉寂了,没有描画出一幅满意的抽象画纹样。

栖居在此,大概惟有将翠色织成一片无垢的空,才是灵魂的底色吧。

明信片上的竹林一色的翠,前景一枝紫荆探进来争当“红叶”配,一侧撑起一把长柄大红的纸伞,红桌布的桌面两方蓝花布垫,小提梁漆器,这时的竹林光线清灵起舞,仿佛要卷起满地的竹叶,上演一场安静却啸狂的竹祭。让我想起云门舞集的《竹梦》。舞蹈尾声,舞台上,绵软而气贯入注的身体一个个停止了,空气渐渐入定,萧声顿然吹响,缭绕而行。想象中,倘若此时此刻有一管箫,或者嵇康的琴,或者阮藉的啸,竹叶定然飘然而落,而逝,而飞,伸了伸腰,而眠。

前面渐渐亮起来,人影多起来,好比换了人间。野宫神社就在路口一侧,小小神社红纸灯笼、黑木牌坊密布,据说此处的月下老人盛名远播,一对花衣蓝条的和服年轻男女携手而来,木屐踏阶而上,正是祗园节的日子,该是来祈祷幸福的吧。著深蓝传统服装的年轻男子伴着黄包车等在神社门口,期待你来一趟岚山徜徉。惟有此时,宁静的嵯峨山游才泛起俗常的颜色。

黄昏,雨后的渡月桥在烟灰的暮霭里笼上一层虚幻的意思,回想竹林的绿翳,林子外的人流屋舍,竟仿佛是特地为了林子而来写下的人间注释。

清水坂的红伞

清水寺自是一例的热闹,耸立在悬崖上的木结构“舞台”走在上面不觉什么,换个角度望之,实在俨然壮观,巍巍乎,以至于日本因之而生出一句成语来:“从清水的舞台上跳下去”,用来形容决然地去做某件事情,好比“不到黄河心不死”的意思。正殿前的音羽泉边,好多游人提着水勺续接清泉,清水寺因此泉之清而得名,喝一口清泉水,正是记住清水寺的恰当理由吧。

我对寺里游人乏见之处产生了兴趣,那些格子窗棂之后是什么呢。从进寺的台阶一路上来的时候,就注意到那位蓝衣白花的和服女子,轻移木屐,白棉线袜随着清水砖的台阶莲步而上,非莲步不可,和服的下摆端就是袅娜你的身姿。见她并不去游人密集之处,却是拐下另一处僻静台阶,是一个小偏殿,虽是碎步慢行,却也很快消失在一株绿树后,惟有石经幢和树留给了目光。

清水坂却是更让人流连忘返的地方。是京都老街,街两旁当然都是商店,卖点心、瓷器、工艺品,还有饭店食肆,可每家店都似乎是生活艺术品,色彩鲜艳而和谐,装饰简净而雅致,好比日式点心“和果子”,做得犹如艺术品,让人不忍下口,虽然漂亮透明的皮子里不过是些豆沙红豆芝麻之类的馅,也不过清甜的滋味吧,但它赏心悦目地在那里,没法不让人感到楚楚可人。或许因了这样一份传统情调,调和了旅游区的热闹,清水坂并没有浓得化不开的腻情,两道麻织的帘子,一扇闭着的木门,几级粗石的台阶,一截红伞当门展的短巷子,适时地透着清新。

京都的雨总是不跟人说一声就扑到你跟前来,刚走进红伞的巷子,还在欣赏伞下铺着的红布桌和草垫子,雨就接踵而至。巷尾就是午餐的饭店,窗外一片灰瓦的传统屋顶,窗内则是玲珑剔透的和食。京都的豆腐就盛在白纸金属网碗里上来了,碗是坐在固体酒精燃火的容器上的,豆腐和白纸从容不迫地在火上徜徉,这个时候可能是纸最潇洒的时刻了,水火共容,那些卧在小葱针菇里的豆腐就如同最清明的见证。

和食是一样样东西都小小的,干净的,托在同样情调感十足的瓷器里,有的还以提梁小竹篮盛之,分明性感,却朴素纯净,让人微微地体味着它,然后缠在心里,某一个以后的日子里再轻轻地回忆起来。

吃饭的时候,侧对面一桌两位和服姑娘正聊得欢,一女绛底洒几叶稀疏的白点,灰蓝腰带,一女本白底子蓝色细条纹,夹杂几点绛色,绛色腰带,白服的女子热烈地看着手机,该是什么有趣的短信吧,见她且笑且读,乐不可支的样子,毫无清水寺见到的蓝底白花和服女子的矜持,就是城市女子和友人吃饭聊天的常情。和服在这里倒也并非仅是一个传统的符号,或者生硬的表演道具,却是恰如其分的节日休闲。

当然,传统也需要仪式来固定,餐后走出饭店,发现门口的红伞收了起来,想来雨中的纸伞是无法担当重任的,还是让它在爽朗的天色淋漓尽致了传统的视觉风格。

在京都,处处是传统,也处处是当下的城市生活。人们用着传统西阵织的名片夹手机袋,吃着制作工艺悠久的豆腐,坐新干线或者开着小型轿车上高架,都是自然而然的事情。时光在延续,时光里的人事也在延续,好比嵯峨山的竹林,从来没有停止过拔节。

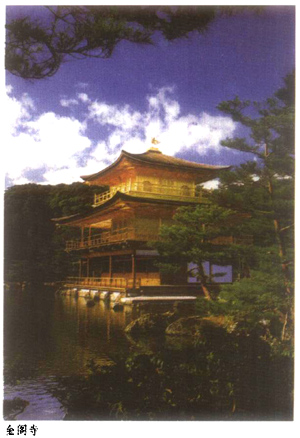

金阁寺:像一种存在

对沟口来说,金阁寺曾经“绝不是一种观念,而是一种物体。是一种尽管群山阻隔着我的眺望、但只要想看还是可以到那里去看的物体。美就是这样一种手可以触摸、眼可以清晰地映现的物体”。可是,当沟口可以天天看到金阁寺时,却一把火烧掉了它,美的物体的金阁寺却是他和现实之间的一种阻隔,破坏了他观念中的绝对的美。以三岛由纪夫的话来说:“人类容易毁灭的形象,反而浮生出永生的幻想,而金阁坚固的美,却反而露出了毁灭的可能性。”

读了三岛由纪夫的小说《金阁寺》,金阁寺在我心中也仿佛不再是物体,而是观念,而且还是绝对的美的观念物。所以,当我手持写有“开运招福,家内安全”之祈福话的纸符,而非通常形制的门票走进鹿苑禅寺——即金阁寺时,感觉过分现实了。金阁寺入口的那扇竹门竟然真是一扇门吗?却是平静如常的日本式庭院的入口。

进门,镜湖池上的金阁寺就不容分说地撞进眼睛,满目滴绿的夏日庭院,金箔贴就的金阁明亮如画,仿若虚幻。低的小荆棘,低的小草丛,低的石头,连靠近金阁的松树也修剪得低首徘徊的样子,全心全意地烘托着三层阁制的金阁寺,尖顶的金凤凰在午后的阳光里样子随便你用什么词形容吧,反正骄傲的凤凰怎么都当得起的意思。

当然,金阁寺非超现实的存在,它是1397年足利家族第三代将军义满作为别墅而修建的,本来名鹿苑寺——得名于释迦牟尼初次讲经的地名鹿野苑。义满死后被改为禅寺“菩提所”。其实,金阁寺是鹿苑寺的一部分,因供奉着释迦牟尼的舍利而著名。第一层是宫殿式建筑法水院。第二层是武士住宅样式的潮音洞。第三层是中国样式的究竟顶。第二、第三层贴以纯金金箔,以是分外金碧辉煌。临湖而建,倒影若水中金焰。屋顶金凤凰更是光芒统领。

据说以金阁为中心的庭院表示极乐净土,极乐大概是不行的,极乐了或许就是极悲,好比美的象征的《金阁寺》竟然成为沟口和现实之间的障碍,似乎一火了断他才能喘口气。不过,或许是隔湖相见,或许是一园绿中之纯粹金黄,绕湖而行的游人俗景似乎并没有惊动金阁,摒绝入内的金阁寺凝然超然的样子倒是确然的。

很多年以前读黑格尔美学,老黑的名言“美是理念的绝对显现”在其时虽然感觉奥义无限,也朦胧解之,终还是懵懂的,看美学书上一大堆诠释似乎还是惘然。倒觉得《金阁寺》的故事很是感性地诠释了。看起来,美还是需要载体啊。哪怕是观念的呈现。

金阁寺确实在1950年7月被寺庙的学徒纵火烧毁。1955年金阁重新修建。而三岛由纪夫的同名小说1956年问世,作家正是借了这个现实事件,来传达战后其关于人生和艺术的悲剧性关系的。现实中的金阁寺1987年又重新换了金箔,更加光彩照人,存在着它物质的美。1994年获世界文化遗产之称。《金阁寺》成为三岛名作。仿佛物质的美、观念的美,各司其事,互相作为一种存在而依存。

对于我来说,看到了金阁寺,关于它的所有想象都不再神秘,金阁寺还原到它作为一座寺庙的本体上来。当然,金阁寺的凤凰依然仿佛是一种非现实的意蕴,可能这已与金阁无关。想象并非仅仅具象,某种如雾的气息依然飘荡。

从来,美都是如此的吧。我们如何能将之系于一物?

所以,我很现实地将那张门票——“金阁舍利殿御守护”带了回来,招福,平安,现实人生的基本愿念。

寺庙的人间。

桂离宫:苔藓,竹篱,枯山水

车子沿着桂川拐了一个弯,就看见了路边的竹叶墙,青绿洗眼,“这些竹子都是活的”,京都的司机很自豪,翠篱一路,确实清幽。继续蜿蜒,竹墙却变成了通常所见的那种。无论生长着的,还是已经枯萎了的,竹篱笆里面就是桂离宫。

桂离宫不售门票,参观前须预约登记,连翻译都不能入内。这番周折让桂离宫有些神秘。

桂离宫的大门却是简朴,两扇竹门而已,是竹篱笆的分号。仿佛不像一处皇家园林,然而即使不看门口的警卫,周遭的朴素宁静里自有一股森然透出。检查护照,在大厅等候,等参观时间段到了,始有专人带领一行游人,沿规定路线观赏。

桂离宫是皇家别墅园林,乃江户时期建筑,1620年破土动工,历时三十五年才完成。占地面积六万九千平方米,是典型的日本式庭院园林。满园的常绿植物,夹杂四季花卉,池塘汀洲,以土桥、石桥、板桥相渡,池塘中沙渚盆石,或以石灯石塔等日式园林小品点缀,或辟沙砾小滩延伸入水,围绕池塘的植物通常修剪若盆景,低矮玲珑,层次错落,衬托周围大树的高大苍翠,也愈显园林的精致修丽,看着一切随意自然,其实事事皆精心而为,哪怕小径边一领小小的茅亭,石桥沿口那几溜薄薄的苔藓——注意到苔藓底下串着细细的铁丝,想必是种植时设计好的生长路线。行走在沙石铺就的林中小路,如同与植物湖塘一起低回萦绕。如此林泉,倘若一定要风雅一番,唐诗里惟绝句情境合适,宋词里的婉约派也还配合,律诗之类的,显然太严整了,太叙事了,实在还是俳句最合适,短小,紧凑,青蛙入水声式的清幽刚刚好。

桂离宫除一片书院建筑外,几乎皆为茶室类风格的屋子,当然都是典型日式——木和纸的交缠。笑意轩、月波楼、松琴亭、赏花亭,等等,有的大些,内室外屋;有的小点,唯一室而已,但都有茶室,屋顶茅草,屋内竹木和纸,地铺草席榻榻米,推牅即是景,或杜鹃花开,或幽深林树,或向湖背阴,端的是个静字,无话可言,虽然七月的京都雨后颇有些闷热,可是桂离宫的空气却是绿的,汗水虽然也暗自滴答,或许也该染上了些草木之气吧。

看桂离宫,看的不是多少个景点,而是整体的庭院,不能说何处最胜,而是处处幽然,处处人工精致传递出来的自然,亦然日式庭院的精华所在吧。不似中国园林的繁复多样,玲珑剔透,多弯曲掩藏的线条,也不似中国园林建筑多髹以朱红颜色,日式园林多原色,木色竹色,似乎更喜欢块面造型,以片和点来衔接,以低缓和高大来组合,虽是人工,但尽可能少地留下斧痕,好比湖水周围并不砌石成栏,而保持泥土和水的亲密随性,恰好一份自然之气。

一行游人三十左右全是日本人,唯我们三人除外,白衬衫灰裤子的中年导游是个跛足的男人,手指弯曲,若风湿性关节炎的后遗症,满嘴日语当然听不明白,可是态度颇认真诚恳,若你离线行走,一定会响起他的呵斥声。一块手帕,一把折扇,是他随身的物品。皇家园林用残疾人导游,倒是桂离宫的难忘之点。

深深浅浅的绿,深深浅浅的竹木,粗粗细细的沙石,无风的时候则是个静,隔湖风来,那就是个清字了。

“我先喝了”

说起来日本茶文化还是从中国的唐朝传过去的。但花开两枝,同为茶,却是不一样的茶风。中国人喝茶讲究的是茗茶的色香味,以及一口喝下之后的那种回甘,那种绿茶红茶白茶铁观音之间精妙差别;日本人的茶道却重视那一碗茶之前的所有程序,这些程序的细腻优美如何。于是,在有着一千两百多年历史的古都京都体验茶道,也算是沐一次传统和风。

四君子茶室设在京都一家酒店里,门口小厅是茶叶茶碗的卖品部,里面乃榻榻米格子移门的和风茶室。石头水臼和竹制水勺守在门口。粉红和服的茶道小姐指点我们,进茶室先净手,左手、右手,留半勺洗水勺。每一个动作轻柔,明确,没有多余,利落中见优雅。好比芭蕾舞的基本把位练习。

作为第一位客人进入时,得左手将门轻移一半,复以右手移另一半,然后一步一跪行,至茶室挂画插花前约尺余,停下,一拜,然后视画几妙,意欣赏主人的趣味,表示对美好环境的赞叹,复拜,退下至榻榻米席坐。

当我做完这一套动作时,感觉身体的各部分都动员了起来,弯腰、跪行、趺坐,都非平常态,平常人的身体太随心所欲了,现在需要收敛、细致。安静的,看似空简的屋子却弥漫着一种端素严谨。茶炉——是电子的,不过插头很隐蔽,且形状亦传统;炉上坐茶壶,一旁的漆器格架上置冷水盖罐、竹子水勺、茶叶罐。榻榻米、拉门、竹子墙饰,浅米色的内部环境和深色茶炉茶壶,映衬,静气冉冉。

等待第一碗茶。

且慢沏茶。先上茶点。甜点为主,仿佛先甜润一下味蕾,渐次适应茶的苦。浓郁的抹茶上口颇有些清涩的。茶点需要一次吃完,方显尊重主人。此时,茶道小姐濑尾yuka再次跪入茶室,从腰带间抽出玫瑰红茶巾,擦拭茶具——其实,她一边做一边解释,这些都已经洗干净的,不过让客人安心需要再做一遍,这就是茶道讲究的仪式感了,见濑尾一折两叠绝不多余动作地将茶巾复入腰带,这时水差不多沸了,轻下水勺,以三分之二勺入茶碗,碗里已有茶粉(日本称之抹茶),以茶筛搅和,动作得快而匀细,气泡越多手艺则越佳。

敬第一碗茶,先置榻榻米沿口,递茶者、受茶人双手合并对拜,敬献和感谢一拜相传,拜后,第一受茶人才以右手接碗,并单手移碗——因为不能将碗口对着主人的,悠悠两三转即可,然后对着边上的客人,微微欠身,说一句:我先喝了,始可饮。得一口饮尽,以示欢喜之情。

我先喝了。我先喝了。我先喝了——。轮到最后一位客人,就不需说了。不过得发出一碗饮尽舒服沉醉的喉音,仿佛意犹未尽,余韵袅袅的意思。

濑尾小姐体贴地邀请我尝试一下过把瘾。虽然肌体有些紧张,如此这般还算不太离谱,感觉轻手轻放的姿态里用的可是细劲的力。“习惯了就不感到累的”,濑尾说。“我才学了三年,还要努力,这里面的学问很深”,女孩子谦虚地微笑。是啊,习惯了,就涵泳了静雅清明——茶之蕴。

外屋的茶碗吸引了我,粗陶做法,古朴清雅,当然价格不便宜,正考虑着,不想濑尾却说:还是到清水寺那里买吧,清水烧也很好,价格也便宜。说得清盈自然,如刚才的茶道表演。

临走又盈盈一笑:要合影吗?当然,怕打扰才没提。欣然卡嚓。“再见”,她害羞地用中文说:“我在学中文,想去中国呢”。

当然茶道表演是有偿的,不过如此环境,如此演示,如此静心清然,是当得起揖手一拜的。

离开京都又逢大雨,雨帘里再次匆匆一瞥京都的街道,雨中朦胧的远山,和河畔青青草的桂川。上了高架,古都渐次远去,视线里仿佛又撑起了那把清水坂的红伞,在桂离宫的绿中静现。

2006年8月