小引――

中法文化交流年伊始,法国里昂和中国上海的组委会就分别收到名为“卫德骥镜头中的中国形象”的项目计划书。从此,这个关于大运河的故事吸引了双边组委会的关注。在历经了近两年的筹备之后,这些源自大运河的记忆终于将在6月19日踏上回归之路,第一站就是上海城市档案馆。

如果说,历史是由伟人与普通百姓共同创造的话,那么,在历史的传承过程中,两者的贡献其实亦为等同。眼前这本在法国出版的《水上人家》摄影集便是对此的最佳诠释。

影集所记录的是1932年的中国,摄影者是卫德骥(Joseph De Reviers De Mauny),收集整理者是柯蓉(Christine Cornet)与方许文(Fran?ois Verdier)。其实,这三位署名作者分别来自不同的研究领域。

先说柯蓉。里昂第二大学的历史系副教授,研究中国历史的学者。她曾利用在华东师范大学攻读汉语的机会,在江南造船厂进行调查,并最终完成了题为《从江南造船厂看中国十九至二十世纪文明发展》的博士论文。自2000年起,她转为研究影像资料与历史的关联。柯蓉在此领域的第一部作品《1849-1946,法租界照片集》于2001年出版。这之后,柯蓉似乎到了“弹尽粮绝”的地步,因为她已经翻遍了巴黎、南特、上海的档案馆,似无再多新收获。不过,生怕有遗漏,她决定去里昂教皇传教会的资料库试试运气。不过,去之前,她就几乎肯定自己在那里不会找到任何有价值的东西。

然而,命运的奇迹往往就发生在这样的当口。资料库的管理员在听了她的询问之后,拿出几张照片让她辨别。柯蓉着实被大大地惊喜了一回:近四千张照片静静地躺在一个有年头的金属柜子里。就这样,七十年的沉寂之后,另一个人物终于走到我们面前。

卫德骥。其实,被如是称呼的这个人生前并不知道自己日后会有这样一个中文名字。在欧洲,他的社会身份让大家更亲切地将他称为“若神父”(Père Jo)。但我们却可以大胆地料想,在这本书里,他一定会满意自己的这个汉语名字。

他出生在诺曼底一个有十三个孩子的贵族大家庭里,是家中的第二个男孩。奉“长子从军,次子献身上帝”的贵族家庭习惯,十九岁那年他加入了教会。早就不喜欢学校生活的他更多地将此视为摆脱学校的机会。入会之后的他却不愿和其他神父共同生活在一起,固执地独自居住,而居所里更是塞满了他从法国各地搜罗来的艺术品。所以,1932年,当年方四十的卫德骥被派往中国调查那里的传教士生活时,他兴奋地将此看成充满异国情调的旅行。在行装中,卫德骥带上了四架照相机、一台幻灯机、一台摄像机以及相应的冲扩设备和照相纸。机器都是德国货,其中包括当年最新款的莱卡机,足以记录下任何瞬间发生的大事。对普通工作差旅来说,这些“武器”似乎多了些。其实,他的“野心”是要从一个黑衣裹身的“若神父”实现他艺术家的梦想。而“卫德骥”的名字则是记录这一梦想的最佳符号。

继照片之后,柯蓉又在里昂图书馆发现了卫德骥留下的三百多枚玻璃感光片,并从另一地的耶稣会史料中发现了神父当年写在练习本上的旅行日志。在日志中,卫德骥不仅写下沿途所见所闻,更仔细记录了拍摄每一张照片时所使用的器材名称和光圈。也正是这些详尽的资料启发柯蓉必须寻找一位专业人士和她一起,不仅从历史的角度,更从艺术的角度,复苏这些尘封的记忆。

方许文。摄影家、画家。虽然不谙中文,却把女儿法比(Fabienne Verdier)培养成了汉学家、书法家。而“方许文”的汉语名字则是他表达自己对这一项童话般神奇合作的决心。

当方许文从艺术家的角度来审视这些照片时,他很快发现,和三十年代游历过中国的西方摄影家相比,或许卫德骥称不上是优秀的一个。波胥曼(Boerschmann)专攻中国寺庙的拍摄,汤普逊(Thompson)的作品以人物肖像见长,而甘博(Sidney D. Gamble)则可称得上是对北平民居的最佳诠释者。不过,这一个尚不为人所熟知的卫德骥,却也选择了另一个同样伟大,但却又不为人所注意的摄影主题——大运河。

运河。这或许是除黄河与长江之外,最为人所称道的中国河流了。如果说,在欧洲,是多瑙河串连起了诸多大都市的话,那么,在中国,大运河也同样是一条城市的项链。透过照片,重新审视运河,让人想到雨果曾经说过的话:“江河是硕大的号角。它们向海洋歌颂陆地之美,耕作之精,城市之彩,以及人类的荣耀。”大师的话或许最能归纳卫德骥沿运河自南向北而行的意义了。

翻开《水上人家》,首先跃入眼帘的是同一页上两幅尺寸一般大小、比肩而排的照片。乍一看,还真让人以为这是同一个地方的两幅不同影像呢。不是嘛,同样的圆洞造型。再细看,右侧一幅该是河边亭榭的月洞门;而左面一幅呢?对此,方许文的骄傲是溢于言表的:“这是卫德骥乘船离开马赛时,从船舱的舷窗里获得的镜头,远处是马赛老港的景色。”亭台楼榭,石板桥,拱形桥洞,清水倒影,满月一轮,这“陆地之美”在卫德骥所留下的照片中占据了很重的分量。他到达上海是在1932年的12月。他为这些镜头撷取了冬日的薄雾,恰如其分地表达了中国人的审美观,正如他所记录的:“在这样的季节,每一个冬日早上的日出都伴随着一层薄雾,影响着光与影的效果。”而他离开马赛则是在当年的9月。那一日,想是马赛的天空也并不晴朗,同样的阴霭却让摄影家收获了同样含蓄的圆润。是冥冥之中,他预见到这份相似吗?我们不得而知,却要感谢方许文的独特眼光,把它们从四千幅记忆中遴选出来,在七十年后,让它们比肩而站,让江河向海洋歌颂陆地之美。

卫德骥首先踏上的是上海码头,继而就沿着运河,借助小船、舢板,沿河而上。他应该完全可以选择陆路而行,但显然他被运河吸引了,才这么执意地择水路走完他的所有行程。卫德骥这样写道:“如果把中国的所有运河首尾相接,相信定能绕地球半周。而小船无疑是深入运河地区的最佳交通工具。”

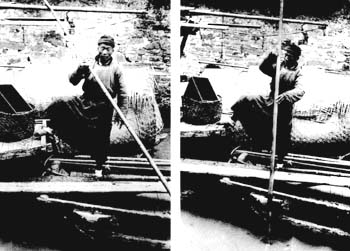

他仔细观察行驶在同一航道上的平民百姓的舢板。不论是艄公手中的橹,还是捆了长长毛竹的桨,这都引发了卫德骥的好奇。他通过三幅照片,仿佛分解图,记录了艄公借桨离岸的整个过程。某一日,卫德骥偶遇一艘逆流而上的大船,照片上五位艄公,齐心协力,仍显心有余而力不足。作为汉学家,柯蓉对此给出的中文注释则是:“三头六臂”,虽说用词不尽完美,但其中所包含的竭尽所能的精神,想也是当时触动卫德骥按动快门之所在。

卫德骥和先前来到中国的欧洲学者不同,并没有读过多少关于中国的文学作品,他所想要了解的因而也就不是什么谢阁兰、克洛岱尔、雷米等人心目中的“文学中国”的形象。每到一地,他都跳上岸去,在当地传教士的陪同下行使他的调查使命。然而,留在他笔下的却是与“以神的名义”丝毫没有关系的对江南水乡耕作的记录:“把水从运河引到两岸的稻田里。通常,搭着一座茅草屋,为拉水车的牛和看牛的孩子遮蔽太阳。中国人真是一个会开渠的民族。不远处则是渔民的窝棚,赶鸭子的人正从晾晒的棉线中穿过。”

透过卫德骥的镜头,我们所能看到的还有烈日之下,推着装满柴火的独轮车走在乡间小道上的农民:“独轮车是惟一的农业交通工具”,这是柯蓉在书中的圈点。又或者,我们看到了铁质的犁。他除了摄下农民操作犁的镜头,更给这一古老的工具来了个特写,甚至还请少年举起工具,以记录下它的全貌。可贵的是,在七十年后的解读中,柯蓉敏锐地捕捉到了卫德骥这隐藏在照片背后的意图,在书中,汉学家特意加上这样的注解:“中国人在西元五世纪之前,就发明了铁制的犁。”此类解释在书中比比皆是:“1932:中国农村家庭平均每户耕种三公顷的土地”;“70%的粮食在那个时代产自江南地区”。而历史就在如此的言简意赅中得以阐释与传承。从这一角度说,该是卫德骥感谢柯蓉了。

吸引卫德骥的还有建筑。需要进一步补充的是:这位并没有接受系统高等教育的卫德骥早在1931年巴黎博览会上就被委以重任,负责了天主教使团的展馆设计与建造,此后,在1937年的纽约世界博览会上,他再次承担了有关展馆的建筑设计重任。在江南,首先吸引他的是运河边连片的牌坊。他在日志中这样写道:“它们仰天向那些在丈夫身后,因忠诚而独身的女人致敬。”。除此之外,卫德骥没有留下过多的对牌坊人文意义上的思考,这是因为,真正吸引他的是牌坊的雕刻艺术,他的镜头久久地留在了祥云的装饰上。同样留在卫德骥镜头下的还有通往南京孙中山陵墓的石阶上的不同花砖造型,他还在日志中特别注明:“有些雕塑的细节,楼梯的图案真是美啊。”而在镇江,卫德骥则敏锐地注意到:“镇江是一座重要的城市……每座山上都有塔。”果然,镜头中就留下了无数美仑美奂的“金陵宝塔”。而他所留下的关于苏州市容与建筑的文字更是令人感叹:“有人将苏州称为中国威尼斯。苏州着实是个大气的城市。城中,呈网格状分布的街道被狭窄的,但连接着每家每户的河道分割开来。”。他在参观苏州美术学院时,所注意到的是这座大宅的独特建筑:“房屋没有樑,厚实的墙,中间罩着穹顶。宅子是在一个阿拉伯人主持下建造的。”。他继而又写道:“和神父一起用了午餐,又回到城里。忽然发现不远处有一座古老的花园,各式亭台,曲径通幽,竹影婆娑。真是一个充满情调的花园。”。透过这句话,我们倒是可以想见出卫德骥的性情了:“他会幻想,热爱艺术,热爱人类。他和家中的其他姐妹兄弟不同,性格独立,不失俏皮,爱开玩笑。”。这是柯蓉对他的评价。

如果说,对河道与建筑的关注源自卫德骥的个人爱好的话,那么,对“人之荣耀”的颂扬则出自他热爱人类的使命感。人,尤其是田间、街头的普通劳动者,在四千幅的影像中占据了极其重要的位置。

在上海,卫德骥更多地徜徉在码头。通过这些镜头,我们看到,船号为“沪1328”和“闽3063”的帆船都曾逗留在此,而它们仅仅是当年进出上海码头的三千五百多艘帆船的代表而已。被柯蓉称为“水上TAXI”的驳船静静地停泊在外滩,依稀可辨它们各自的登记号:203、1289、1073。此外,留在镜头里的,更多的则是依水而居的人们。码头边,干了半天活,驻脚歇息,吃一碗泡饭或一个烧饼的脚夫;水上人家挂在船尾预备过年的腊肉;以及那张被注明是杨树浦码头工人的笑脸。

而在苏锡一带,卫德骥的足迹得以深入田间。这除了让他得以尽距离地观察江南水乡的耕种情况,更让他得以领略奇特的风土人情。他一定是个勤勉之人,再偏僻的村庄都留下了他的足迹,因而,他的收获亦为独特。乡村牙医把先前所收获的所有病人的牙齿,缀在一块棉布上,搭于肩上,然后骄傲地走街串巷;宜兴的妇女坐在成堆的瓦缸前晒太阳,做针线,卫德骥的到来丝毫没有影响她们;水乡少年手中抱着成串的自家编织的捕鳗篓,这或许是捕鳗篓留在人间的为数不多的影像;还有那清晨时分,小河边洗涮马桶的妇女,这一回,照片中的妇女颇为诧异地看着镜头,毕竟,没有男人会在大清早来看女人洗涮藏污纳垢的马桶,更何况是个洋人了。

卫德骥一定平易近人。照片中,带着四五个弟妹的小姑娘朝他灿烂地笑着;照看孩子的母亲笑得露出一对虎牙;赏花少女悠悠地笑着;争着往镜头前挤的成群的乡亲也都笑眯了眼。而最令人震撼的就是这幅被方许文放大之后跨距两页的照片了。真正的水上人家的写照。是个好天气,被子就晒在船篷上。老先生留着白髯,说不出的精神气。老太太(也或许并不老)害羞地笑着,手指也放到了嘴里。其实,所有照片中的人物,无论男女老少,笑脸之下,虽然他们的衣衫依旧褴褛,居所简陋,但人人都表现了对生活的乐观向上。而卫德骥的平易与善解则让他们得以轻松地表达自己的这一份不卑不亢。有沉重的一面吗?毕竟历史总有其拷问之使命。当我们从卫德骥的镜头之下看到成片的无名之冢时,我们方才明白,为何摄影师的镜头要瞄准如此多的笑脸。或许笑脸中的一张,甚至几张也会葬身这坟堆之下,但微笑却可以帮助他们抵抗人生道路上所可能遇到的种种困难,那将是疾病,贫穷,战争,这在三十年代可是司空见惯的事情。在卫德骥看来,值得留下,勉励后人的,却是阳光下最为灿烂的微笑,那是“人之荣耀”的所在。

留在镜头里的年龄最小的人物应该还不满两周岁,躺在妈妈的怀里。“他还健在吗?他一定想看看母亲的样子的。”柯蓉的想法既简单又浪漫。卫德骥尘封的记忆只有在追根溯源的回归之旅中才能被最好地解读。因而,柯蓉萌发了最为浪漫的想法:在运河航道上,租一条船,张起白色的帆,把影像投影至帆上,让人物的后代,隔岸眺望,希冀他们能从中找到自己祖先的身影,甚或是自己的印痕。

褪去浪漫与幻想(毕竟那需要巨额的资金作为支柱),上海、苏州和北京的展馆将从6月起热烈地迎接这些照片的回归。届时,一百六十米的展线将浓缩七十年前卫德骥的运河之旅,一个普通人的神奇之旅。