旅美作家严歌苓一向以娴熟地运用小说叙事技巧而蜚声文坛。她的小说《女房东》不仅获得了台湾“中央日报文学奖”,而且还被评论界高度评价为是一篇“零缺点”的小说。前不久,严歌苓做客新浪网,在谈到小说的叙事技巧时,更是声称高明的叙事应该是隐含在故事叙述之中而不露痕迹的。可见,文艺学理论的科班学习使得严歌苓真正做到了对西方文论和小说叙事技巧的烂熟于心。本文旨在通过格雷马斯的“符号矩阵”,提供一种解读严歌苓的新作——《第九个寡妇》的方法和视角。

众所周知,法国结构主义文论的代表A.J.格雷马斯,在对亚里士多德逻辑学中命题与反命题的诠释基础上作了进一步扩充,提出了解释文学作品的矩阵模式。即设立其中一项为X,它的对立一方是反X。在此之外,还有与X矛盾但并不对立的非X,又有反X的矛盾方非反X。这就是说,在格雷马斯看来,文学故事起于X与反X之间的对立,但在故事进程中又引入了新的因素,从而又有了非X和非反X。当这些方面因素都得以展开,故事也就完成了。

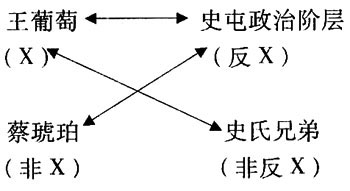

以这种“符号矩阵”来分析《第九个寡妇》的故事内容,我们可以很明显地发现,《第九个寡妇》无论是在故事情节的叙述上,还是在人物关系的设置上,都暗合了模式中的几组关系。简单地说,我们可以利用下图来分解《第九个寡妇》的叙事方式:

首先,我们把小说的主人公王葡萄设为X项,那么与她对立的一方就是代表着激进的革命行为和强势的权力话语的史屯政治阶层(其实这也是对国家政治的一种隐喻),即反X项。如此,小说的叙事便相当清晰,它所讲述的是一个民间的地母之神——王葡萄与强大的政治、历史对抗的故事。严歌苓一向擅长于叙述个人的传奇故事,这在她塑造的比较单纯的新移民形象小渔(《少女小渔》),以及多少感染一些东方主义色彩的名妓形象扶桑(《扶桑》)身上都有所体现。这一次,在《第九个寡妇》中,严歌苓再次为我们书写了柔弱女子的传奇历史。那个看似“浑然不分”的王葡萄,在运动、革命纷起的当代三十年的历史中,居然以寡妇——这一几乎毫无隐私可言的身份,对抗着社会舞台上的种种缤纷表演,硬是在光天化日之下掩藏了一个天大的秘密——将自己的公公,被判为恶霸地主的死刑犯孙怀清,藏在自家的红薯窖子里。其间,史屯政治阶层的实力派人物虽然换了一茬又一茬,每次也都在不自觉地上演着“城头变幻大王旗”般的热闹和混乱,却始终奈何不得王葡萄,她还是照常瞪着她那双浑顽未开、不谙世事、胆大妄为的眼睛,自顾自地干着自己该干的事,主意大着哩!

以弱小的个人对抗着强大的政治集体,初看起来似乎毫无道理和荒谬,但细细品味之下,严歌苓恰是以她特有的浪漫主义昭示出一条亘古不变的真理,即任何进步的和真正具有革命性的力量,在最初阶段总是以弱小的面目示人的。这正如鲁迅当年将黑暗看成是没有窗户而又万难破毁的铁屋子一样。你不能否认,惊醒了其中几个熟睡的人们,铁屋子就有了被摧毁的可能性。王葡萄形象正是隐喻了这样一种自我完善的道德力量,她凭借着生命的自身能力,脚踏实地、自自然然地度过一次又一次残酷的政治斗争和严峻的生存饥荒,并于其中享受着生命的欢愉和生活的馈赠。像王葡萄这样的生存方式究竟是对还是错?我们姑且不去下结论,我们只是清楚地看到,在小说的尾声中,严歌苓已经不再让王葡萄一个人独守着那个天大的秘密,而是让她和自己身边亲近的人,甚至是一个村庄的人,共同心照不宣地守护着属于他们自己的、不愿为外人知的秘密。这时史屯的人已经忘却了孙怀清恶霸地主的身份,重新回到生活的真实,他们记住的只是孙怀清的能干和有能耐。这就是蕴藏在民间的力量!它是人性的复苏与觉醒!是一个民族得以繁衍、生存下去的根本。以史屯党委为象征的政治阶层(这里的政治阶层也是那些外在于“人”本身的体制、制度等的象征)也许貌似强大,但它们只能是一些“外来户”,终究难以在自然形态下的史屯长久地扎根。因此,在无限的历史长河中,人类的文明、发展、进步,究竟是靠人性的自我完善呢?还是急功近利地借助于某些强硬的暴力手段?严歌苓正是以其独到的写作视角,以贴近大地的反思眼光,大胆地设置了这一组力量极其悬殊的对立双方,并让读者在故事情节的叙述中,在对立双方力量的较量中追问自身当下的存在,追思历史的行进步伐,同时感慨于生命的自为状态。

其次,根据格雷马斯的“矩阵模式”,为了表现人性的复杂,表现政治对人性的束缚和摧残,严歌苓还设置了另外一组有着微妙关系的人物群像,他们的出现既鲜活了史屯政治斗争的严肃画面,又不失时机地对政治形成反讽力量;既丰富了民间的生活,又显示出历史的荒谬。这就是忽而代表着光荣政治,忽而又被光荣政治毫不留情地抛弃的一群人。简言之,我们可以将蔡琥珀设为非X项,将史氏兄弟(史冬喜、史春喜)设为非反X项。

蔡琥珀本和王葡萄有着同样的身份,他们都是在“44年夏天的那个夜晚成为寡妇的”。不同的是,蔡琥珀是为了掩护老八而成为寡妇,所以她是“英雄寡妇”。王葡萄的丈夫却是被当作汉奸清除掉的。这直接造成了他们在今后的生活中政治地位的不同。解放后,蔡琥珀成为史屯的妇女会主任,以后又历任史屯农业社的支部书记、县组织部长、县委书记等职。因此,在讲究成分、出身的年代里,她的命运就和王葡萄的命运形成了泾渭分明的对比,而读者也就从这种命运的对比中,窥视到了作者的创作理念和她对人生、社会、政治、历史的思考。所以,这个非X项的设置,大大加深了王葡萄形象意义的内涵。

第一,从政治层面上来说,直到“文革”前,蔡琥珀这个形象在小说中一直是居于启蒙者的位置,承担着救赎者的角色。她以自身的经历向世人彰显妇女完全可以在革命的浪潮中完成对命运的自主选择。如果蔡琥珀不觉醒,如果她不革命,她可能会因为生了女孩而永远被婆家看成是两条腿的牲畜,何谈做人的尊严?所以,她必须要积极投身于运动的洪流之中,以极端革命的手段,来完成自身的蜕变。这是一条颠扑不破的真理,历史事实也证明了它的正确性。严歌苓无意于对此作出反驳和解构,但她却以真实的笔触,以冷静的旁观者的目光,审视着蔡琥珀的革命人生。谁都不会否认蔡琥珀思想上彻底的革命性,尽管有时她会搞不清楚什么是“三反”,什么是“打老虎”,但这丝毫不影响她革命的热情和决心。她常痛心疾首于王葡萄的落后,像王葡萄的地主恶霸公爹孙怀清被政府枪毙后,她认为偷偷地哭一哭也就算了,哪能为此不去社里开会,公然地替恶霸地主公爹收敛、祭拜呢?蔡琥珀也曾发自肺腑地想帮助王葡萄,包括从政治上和生活上,偏偏王葡萄总是不领她的情,依然我行我素。所以,在她看来,王葡萄就是没有觉悟,象一块永远上不了台面的狗肉,死活也先进不起来了。这种启蒙与被启蒙、救赎与被救赎关系的人物设置,无疑扩充了小说带给读者的思考层面和想象空间。

然而,历史告诉我们,要想真正掌握政治话语的主动权,单凭蔡琥珀式的一腔热情显然是不行的。相对于个性化、自主性的王葡萄来说,蔡琥珀的身上更多呈现出的是一种盲从和狂热的心理,她的人生命运和她的政治命运是完全对等的。即从根本上来说,蔡琥珀缺少对自己人生命运的选择与把握,政治左右了她的全部人生,她在政治上的光彩之处也就成为她在人生旅途中的精彩之笔。因此,“文革”中,随着她政治生命的结束,笼罩在她身上的诸多耀眼光环瞬间烟消云散,她的人生也就随之落到了低谷。她不仅被打倒,而且还成了“偷粮贼”,成了“社会主义蛀虫蔡琥珀”。这是怎样的命运反差?在这里,严歌苓耐人寻味地写到了一个细节,已经被打倒了的蔡琥珀,有一次夹在人群中观看有关抗日的革命现代梆子戏,舞台上表演的正是英雄寡妇们救老八路的故事。蔡琥珀看着舞台上自己风光的历史嘘唏不已,哭得很痛。她沿着舞台上的表演思路重新设想了自己今后的政治路途,她想自己会成为“一个人民的女焦裕禄书记,在大荒年时把自己的口粮全省给饥民,自己病、饥交加,英勇死去。”而今,究竟是谁掠去了她为人民省下口粮的机会?又是谁剥夺了她革命到底的机遇?严歌苓非常聪明地让蔡琥珀的历史和现实在当下的时空中交汇。这种亦实亦虚,亦真亦幻的叙事使小说形成了极大的张力,不仅促使读者在电影场景般的细节描述中去挖掘水面下的冰山,而且还丰富了王葡萄形象独立于政治体制之外的人生内涵。

第二,从生活层面上说,蔡琥珀的人生路途与王葡萄的人生路途相比,益发显得乏味和单调。甚至从某种意义上来讲,蔡琥珀的人生是极不完整的,有着极大缺陷的。作为女儿,她没有感受到父母的疼爱,贫穷使她的亲生父母把她当作商品一样出售;作为媳妇,她被婆家看成牲畜,甚至连牲畜也不如,因为婆家人天天叫她拉磨,省下牲口放到野地里吃草;作为女人,她从未享受过异性的呵护,其他的英雄寡妇在解放后由政府做大媒嫁了人,虽然有些人过得不尽如人意,比如李秀梅,嫁了个瘸腿的丈夫,生了四个孩子,生活非常困难,但那毕竟是一个女人实实在在为人妻、为人母的正常生活。况且李秀梅的瘸腿丈夫还十分疼惜她。蔡琥珀呢?没有丈夫、没有孩子、没有亲人,身为女人的妻性和母性在她那里根本找不到可供施与的对象,她只能把所有的情感都投注到革命事业上。她像男人一样风风火火,以此来遮蔽女性的柔弱;她整天披着一件男式的中山装,以此来掩饰女性的娇媚……从人类的进化史上来说,文明和进步应该表现为人性的不断完善和完美,表现为男女两性发展的和谐、幸福,而非相反。但在蔡琥珀的身上,我们分明只能看到极左政治对人性的压抑和扭曲。

相反,与之矛盾的X项——王葡萄却活得多姿多彩。虽说王葡萄自小是个童养媳,但公爹孙怀清一直把她当闺女一样养大。即便是十三岁那年发天花,高烧七天不退,命悬一线时,孙怀情也没有抛弃她;王葡萄虽然也是寡妇,但从不缺少男性的宠爱与怜惜,而且他们个个都把她当块宝,使她享受着众多的爱与被爱;王葡萄也没有合法的婚姻生活,但她却真真正正地拥有一个属于自己一个人的儿子——挺。所以,作为女人,王葡萄的一生是完满的,没有任何缺憾的。严歌苓正是通过王葡萄与蔡琥珀这组矛盾人物不同政治命运与人生路途的书写,使读者沉进生活地表之下的岩浆,于痛苦的煎熬中反思人生和历史,以达到凤凰涅磐般的觉醒。

最后再来看作为非反X项的史氏兄弟(史冬喜、史春喜)。他们一直处于和史屯的政治阶层矛盾统一的粘着点上。一方面,他们代表着史屯的权力阶层(史冬喜历任史屯农业社社长、公社书记、民兵连长等职;史春喜是公社支部书记,后来又是全省最年轻的县级干部),是强权政治在史屯的具体外化形式;另一方面,他们又秉承着民间自然人性的率真,处处显示出与强权政治的格格不入。即相对于王葡萄,他们是有限度地保持独立的自我,而相对于蔡琥珀,他们则表现出对政治的不盲从。譬如当蔡琥珀顽固地要求民兵必须守卫大堤,以维护已经毫无价值的垦田成果时(这是在极左思潮泛滥的年代,人定胜天思想遭受自然惩罚的一个极好的佐证),史冬喜却坚持将人民的生命财产放在第一位。他带领民兵不辞劳苦,挨家挨户地检查窑顶,防止窑洞坍塌砸伤人,结果自己因救人而被塌窑砸死。史春喜在大跃进、浮夸风盛行的年代,虽也做了一些投机取巧,冠冕堂皇的表面文章以博取上级的表扬,但他从未利用运动整过人,他一心一意想的是史屯的百姓。饥荒年代,为了百姓,他甘愿卖掉自家的手表、缝纫机。他廉洁奉公,克尽职守,当上书记的第一天,就撤掉了老丈人会计的职务,为此还落得老丈人埋怨了很长一段时间。这些都说明,在我们党的工作的基层,强大的政治不仅常常与民间淳朴的人性合流,而且民间的力量也会不自觉地渗入强大的政治,从而使我们不至于对生活失去信心。也许中国当代三十年的历史满目疮痍,极左政治给国家和人民带来了极大的创伤,但不可否认的是,在我们涌动着生命欢乐的大地上,到处都存在着像史冬喜和史春喜这样一些纯粹、质朴的领路人。他们有意无意地以自己纯良的本性矫正着强权政治风暴带给人民的伤害,他们的存在最终让我们认识到,在冷酷的历史面目中依然保有一丝人性的温暖。这才是人类发展中最重要的东西!

换一个角度,非X项的蔡琥珀与非反X项的史氏兄弟之间的矛盾关系也是极有内涵的。按理说,他们处于同一阵线,有着共同的思想基础,也都热情地投身于政治运动,应该表现出诸多的相似性。但由于性别的差异,他们在政治空间的规范下,却呈现出不同的形态面貌。如上所述,蔡琥珀跻身政治阶层是以模糊自己的性别特征为代价的。而对史氏兄弟来说,参与政治不仅无损于他们男性的性别特征,相反还为他们人生价值的实现增添了筹码。像史春喜,成为县级干部后再回到史屯,被王葡萄看中的便是他手中的权力。王葡萄巧妙地利用了他们之间的关系化解了孙怀清的危难。严歌苓是否借此表达了男女两性在本质上的差异呢?这是一个值得深思的问题。

当然,《第九个寡妇》的故事内涵单凭“矩阵模式”很难解读完整,小说中充斥着的大量意象,小说具有的隐喻色彩,小说对人性的剖析,作者对民间文化所持的独特心理等,都是值得深入探讨的课题,本文只是就小说的叙事技巧管窥一斑而已。

张春红,江苏宿迁学院教师教育系教师。