名物研究,在近几十年中的一个很长时期内,不仅专业以外的人对它很有些陌生,即便学术界也并非人人熟悉,虽然作为古代经学中重要的一支,它在近代学术史中也还发挥着作用。不过,最近几年名物研究重又引起海内外学者的关注,并且已有几部专著问世,如陈温菊《诗经器物考释》(台北文津出版社,二○○一年),如阎艳《〈全唐诗〉名物词研究》(巴蜀书社二○○四年)。当然它不仅仅是“回到传统”,当然它有着学者所赋予的“现代性”。以新兴学科与古老学科打通的方式,而为后者灌注新的活力,可以说是当今名物研究者的共识,只是由于专业不同,入手的角度、研究的具体对象各有不同而已。

叶秀山《关于“文物”之哲思——参观台北故宫博物院有感》(以下简称《有感》)一文,有几段话说得很好:

文物为文化之“物”,人文之“物”。“物”本来就是物,为什么还要饰以“文”?我们看到的那些品类繁多的陶器、瓷器,虽有不少精美的花饰,但相当一部分还都是实用的生活用品,像壶、罐、盘等等,此时“物”前之“文”,当不指那器皿本身上的花纹装饰。那么它们“文”在哪里?为什么现在人们不在“用”它们了,反倒由普通的“物”,转化成为“文物”?为解决这个问题,我们可不可以设想和“后现代”派相反的一种思路,即不是把一切的“文献”作“文物”看,而是将一切的“文物”都作“文献”看,即随着时光之流逝,此类物品之实质性、物质性功能以及由之而来的装饰性功能隐去,而其精神性、文化性功能则显现出来,故而“物”成了“文物”。

文物展显一种意义,这种意义不是实物本身所能涵盖得了的。我们看到的一方古砚、一套衣冠、一个陶壶,都不是说一下“这是某某”之所能穷尽的。这些文物不只是告诉我们它们的名字和用途,它们向我们说的是很多很多的“话”,可能还不断地在“说”,它们有“说”不完的“话”在“倾诉”。我们眼前的“文物”无不一一向我们打招呼,邀请我们与它们交谈,以便“相知。”(《当代学者自选文库·叶秀山卷》,447、449页,安徽教育出版社一九九九年)

它教人想到,文物是有生命的。生命过程可分作两部,其一是作为原初的物,即在被使用着的时代,一面以它的作为有用之物服务于时人,一面也以装饰、造型等愉悦时人的审美目光;其一是文物。《有感》云:“历史科学不可能穷尽过去之一切事实,使之成为一个‘生命’之流,只有如实地将‘事实’回归到生活的‘事件’,才是真实的‘时间’,‘事’才是时间性的‘史’。”那么承载着“事实”的文物便是以诉说的姿态“如实地将‘事实’回归到生活的‘事件’”,而在激活历史事实的同时,也复活了自己的生命。

这是面对文物常会产生的一种最为直接的感受。不过,“说一下‘这是某某’”,其实已经很不容易,甚至已经可以构成问题,即所谓“定名”问题,这是必不可少的一步。有此第一步,才能够呼唤起沉睡已久的生命,才可能有对它的倾听和由此而来的第二步的相知。而比我们古的古人面对更古的古物也一定会产生同样的感受,因此名物学很早就诞生了,如果把陆玑的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》算作第一部,那么时代是三国。以后北宋又有了古器物学。当然严格说来二者很有区别,前者根源于《

诗经》的名物研究,面对的仍是文字,后者所面对的才是“文物”。或者可以说,名物学是持“名”以找物,古器物学是持“物”以找名,名与物的疏离处是二者各自的起点,名与物的契合处则是二者最有意义的殊途同归。

关于名物研究以及它的历史,日本学者青木正儿在其《中华名物考》的《名物学序说》中有一番扼要详明的论述。即第一是作为训诂学的名物学,它以《

尔雅》、《小尔雅》、《广雅》为主线,此外又有性质相近的《方言》等,共同构成名物研究的训诂学基础。第二是名物学的独立。以《释名》开其端,以后又有从《

诗经》的训诂中独立出来的名物研究,再有从《

尔雅》分出来的一支,如《埤雅》、《尔雅翼》、《通雅》。第三是名物学的发展,它的研究范围也在发展过程中逐渐确立,大致说来有如下内容:甲、礼学;乙、格古(古器物);丙、本草;丁、艺植;戊、物产;己、类书(如《

清异录》、《事物异名录》、《三才图会》)。第四,作为考证学的名物学。即特别把经学中的名物部分提出来,用考据的方法进行研究,并为之作图解,如江永《乡党图考》。若作分类,可别为数项,如:甲、衣服考;乙、饮食考;丙、住居考;丁、工艺考。也可以说,这第四项主要是清代学者的贡献。(《中华名物考》,19—51页,平凡社一九八八年。按其初版于一九五九年,春秋社刊行)

关于古器物学,李济《中国古器物学的新基础》一文所论甚详。不过这里乃把考古学作为古器物学的延续,这恐怕是当今考古学界所不能同意的。但他对古器物学的确分析得很透彻,并且给予了很公允的评价。对于宋哲宗元七年完成的《考古图》,他的意见是:“这部书的出现,不但在中国历史上,并且在世界文化史上,是一件了不得的事件。在这部书内,我们可以看见,还在十一世纪的时候,中国的史学家就能用最准确的方法,最简单的文字,以最客观的态度,处理一批最容易动人感情的材料。他们开始,并且很成功地,用图像摹绘代替文字描写;所测量的,不但是每一器物的高度、宽度、长度,连容量与重量都记录下了;注意的范围,已由器物本身扩大到它们的流传经过及原在地位,考订的方面,除款识外,兼及器物的形制与文饰。”而古器物学八百年来在中国所以未能前进,“就是因为没有走上纯理智的这条路。随着半艺术的治学态度,‘古器物’就化为‘古玩’,‘题跋’代替了‘考订’,‘欣赏’掩蔽了‘了解’”。“这八百年的工作,好像在没有填紧的泥塘上,建筑了一所崇大的庙宇似的;设计、材料、人工,都是上选;不过,忘记了计算地基的负荷力,这座建筑,在不久的时间,就显着倾斜、卷折、罅漏,不能持久地站住。”(《李济考古学论文选集》,60—61页,文物出版社一九九○年)

至王国维提出“二重证据法”(此说见于他的《古史新证·总论》),古老的学科在研究方法上才有了一次变革性的突破。其他这里不论,只说我所关心的名物研究,我想,古老的名物研究也因此有了新的生机。

所谓“名物研究”,可以定义为研究与典章制度风俗习惯有关的各种器物的名称和用途。说得再直白一点,便是发现、寻找“物”里边的故事。它所面对的是文物:传世的,出土的。它所要解决的第一是定名,第二是相知。定名,解决的是“物”的问题,即作为物,它的名称与用途。相知,解决的是“文”的问题,即其承载的文化信息究竟是什么。也就是说,定名,方可以使之复活;相知,方可以使之复原。新的名物研究,其基础依然是训诂和考据,不过它却可能、也必须站在历史、文学、考古等学科的结合部来审视文物,当然这里需要的不是捏合,而是打通,即在文献与实物的碰合处发现物里物外的故事,进而用“文物”所呈现出来的历史真实,构筑起作为“事件”的细节,以丰满历史进程中的一个小小的局部,或者说,一个小小的“点”。在很久以后的将来,把若干的“点”连起来,或许就能够呈现一个清晰的精细的历史进程。

定名是一件很有意思的工作。不妨先从很小的一点小趣味说起。

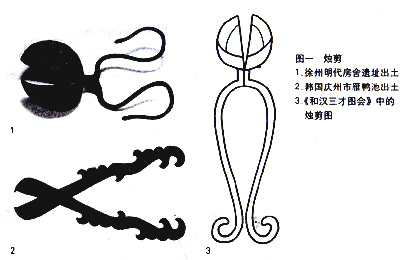

二○○○年五月,徐州国贸商厦明代遗址发现了天启四年黄河溃堤后淹没的一带民宅,并宅子里的大量生活用品。其中一件铜具,有关报道称作“剪形勺”(《东南文化》,二○○○年第十期,61页)。它与平常的剪刀没有太大区别,惟刃部做成勺的样子,而在中间断开[图一(1)]。与它近似的一件,也见于定陵,乃与烛台同在一处,都是明器。(《定陵》,177页,图版一八二,文物出版社一九九○年)

此物虽然并不引人注目,历史却很是悠久,今有汉代实物可见,其名称并已经研究者指出,即烛铗(孙机:《汉代物质文化资料图说》,346页,文物出版社一九九一年)。庾信《对烛赋》“铜荷承泪蜡,铁铗染浮烟”,所咏即此。

烛铗亦名烛剪。无论早期用蜂蜡制成的蜜烛还是后来的各种蜡烛,中间都有一根烛芯,点燃烛芯,蜡烛油慢慢熔化,顺着烛芯被火焰充分燃烧,十分光亮。但燃烧得久了,烛芯的顶端会吸不起油脂,于是渐渐有一小点被烧成炭,这一小点自然再不能吸起油脂,蜡烛便只是燃烧结成炭的部分。如此而结炭愈多,油脂不能通过烛芯充分燃烧,光亮因此变暗,且冒出黑烟,结炭处则因温度高而不时爆裂,便成烛花。于是须用烛铗来及时剪掉结炭的这一段,蜡烛才能够重新变得明亮(邓云乡:《红楼风俗谈》“蜡烛·太平花”条,35页,中华书局一九八七年)。《对烛赋》之“铁铗”,烛剪也。“浮烟”,则指烛芯结炭部分燃烧时所起之烟,“铁铗染浮烟”,“染”字在这里因特见妥帖。唐裴夷直《席上别张主簿》“红烛剪还明”;五代欧阳彬《生查子》“剪烛蜡烟香,促席花光颤”;宋王《妾薄命》“独夜理瑶琴,泪烛剪不明”;明黄淳耀《寒月和严式如韵》“高烛剪无焰”,说的也都是剪烛花。而所谓“泪烛剪不明”,原是写忧思而借此物像从反面做文章。

烛剪的别致在于刃,它的两刃或分别做成浅托,或索性为相连的两个半圆,张开有刃为剪,抱合则成勺叶,因此正好承接剪落的烛花。咏烛剪之作,金武伯英的一联是为人传诵的名句:“啼残瘦玉兰心吐,蹴落春红燕尾香。”“啼残”句,说蜡烛之燃;“蹴落”句,说烛花被剪,寻常物事,却用情辞把它写得凄艳,固宜为一时所赏(事见元好问《云岩》诗《序》,《遗山集》卷四)。今却要知其事、见其物,方可解得诗的遣词命意之巧。

烛剪又名香匙剪子,又或剪筒。《

宋史》卷一四九《舆服一》说五辂之制,卤簿中有“烛台二人,香匙剪子二人”。每事若干人,为此节叙述之例,则这里的香匙剪子应为一事,即烛剪。《

红楼梦》第二十九回写贾母往清虚观打醮,其中说到“可巧有个十二三岁的小道士儿,拿着个剪筒,照管各处剪蜡花儿”,此剪筒,也是烛剪(前引《红楼风俗谈》,云此烛筒“很像现在姑娘们烫头发用的那种夹剪”,则恐怕是由“筒”字而生出的误会)。朝鲜、日本也都用到它。韩国庆州市雁鸭池出土一件铜烛剪,制作极精美,为八世纪新罗时物〔图一(2)〕。《和汉三才图会》卷三二“家饰具”中有烛剪图〔图一(3)〕,释云:“烛剪,可以切去烛烬,每置于烛台。”

再举一个很小的例子。

吉林省博物馆藏金代张《文姬归汉图》,是同类题材的画作中最为杰出的一幅。只是作者究系何人,属金抑或属宋,至今尚无完全肯定的结论,虽然以画作名款上有“应司”而定其属金已成意见中的多数,不过作品中扬汉贬“胡”的倾向实在鲜明,高木森《〈文姬归汉图〉的鉴赏》对此有精要的分析,(《故宫文物月刊》第一卷第七期,台北,一九八三年)很可以参考,而曰作者是金朝宫廷画家,似乎尚有讨论的余地。当然这是另外的话题,这里仍只说名物。画作人物第三组中的最后一名,前拥红包袱,后负一略近圆形之器,其身份应是侍从〔图二(1)〕。关于这位侍从所负之器,讨论者似乎很少注意,偶见有论者提及,却指为章服上面的补子,这是完全的误会,自不必多论。

侍从所负之器,应是酒壶。定名的依据,来自实物与文献以及二者可以互证之处。

其一,关于壶。此壶有辽墓所出实物可作比照,如内蒙古科右中旗代钦塔拉辽代墓群三号墓出土的一件。扁壶连盖通高三十六点六厘米,壶腹直径二十六点五厘米,侧面最宽处十一厘米。粗瓷胎,酱色釉,上端有短颈,两边各有三个穿带,壶底与下边矮足的连接处也贯通做成穿带;此外顶式的壶盖,顶部侧面也是贯通的,做成穿带。三号墓随葬品丰富,墓里虽然没有墓志,但出土一件契丹大字木牍,从墓葬规模和随葬品看,可以推定墓主人是契丹贵族,时代为辽早期(《内蒙古文物考古文集》第二辑,657页,图七,中国大百科全书出版社一九九七年)〔图二(3)〕。当然它是一件背壶。而《文姬归汉图》中的侍从所负之壶,大小、形制、文饰,无一不同它相仿,惟在短颈两侧又另外做出穿耳,而这本来也是此类扁壶常见的做法,则其为背壶当无疑义。

其一,关于酒。宋赵彦卫《

云麓漫钞》卷七:“建炎中兴,张、韩、刘、岳为将,人自为法,当时有‘张家军’、‘韩家军’之语。四帅之中,韩、岳兵尤精,常时于军中角其勇健者,令(另)为之籍。每旗头、押队阙,于所籍中又较其勇力出众者为之;将、副有阙,则于诸队旗头、押队内取之。别置亲随军,谓之‘背’,悉于四等人内角其优者补之。一入背,诸军统制而下,与之抗礼,犒赏异常,勇健无比,凡有坚敌,遣背军,无有不破者。见范参政致能说,燕北人呼酒瓶为,大将之酒瓶,必令亲信人负之。范尝使燕,见道中人有负者,则指云:‘此背也。’故韩兵用以名军。即,北人语讹故云,韩军误用字耳。”《

云麓漫钞》是宋代笔记中极有史料价值的一部,纪事多可信,范致能即范成大,讲述出使见闻也很有实事求是之风。此则原是讲中兴四将的治军故事,难得把故事的始末缘由记载得如此清楚,我们因此可以知道,张《文姬归汉图》为侍从添画的正是这样一件用作盛酒的背。它为娴于骑射的北方民族所喜用,契丹如此,女真亦然。附带说一句,画家画的是历史题材,但却并没有想要画中人的种种特征符合它的历史时代,比如侍从的发式,即是取自契丹。不过更有意思的是,另一幅作品时代有争议的宫素然《明妃出塞图》(今藏日本大阪市立美术馆),构图与它相仿自不待言,问题倒是在于画作中同样也有的背,其短颈以及短颈两侧的穿耳竟不明所以连成一气,真的成了一件“不知名器”〔图二(2)〕。是只见其形,不知其用,还是其他?那么从这一角度,对作品的时代或可再做考虑。而在这一类问题上,定名的作用便略似于“局部放大”,它或许可以使深入的研究更多一点准确清晰的细节参照。

相知当然最难。借用哲学家的语言,可以说,我们必须学会“倾听”,亦即在文与物的相互呈现中“倾听”。

前不久在《中国文物报》上读到一则消息,题为《“中国文明中有关‘古代’的诠释”国际学术研讨会在德国召开》。其中说道:“整个会议哲学意味颇浓。热点集中在中国历史上有关‘古代’概念的诠释和价值认定。纵观中国文明进程,不同时期的统治者和知识分子对‘古代’都赋予了不同的价值内核。总的说来都热衷于‘营造’一个美好的‘古代’。”(六月十一日第七版)这一议题很令人感兴趣,但不知是否有人谈到关于“古代”的“营造”,除了用“文”,还要用“物”,即以物载文,以物载道,而这正是“古代”以来的传统。先秦时代,礼器与礼仪的结合,构成了宗法与封建合一的政治生活乃至日常生活——这里特别要提到日常生活,是因为“礼仪三千”中本来有着艺术与生活的合一。被后人追慕不已的风雅,原有着“物”作为支撑。关于“古代”的“营造”,这里不说统治者,只说知识分子,亦即士人。士人的特质,独立于时尚之外,该是其中之一,也该是其根本之一。而持守古典,便是士人保持独立的一种方式,一种姿态。当然此古典并非彼古典,它是想像与真实的混淆,理想与现实的合约,不必说,唐人的古,宋人的古,明人的古,都加入了它的当代因素,即以它的当代精神去理解去塑造既真实又虚幻的古典。不断被“复”着的“古”或曰被“营造”着的“古代”,也因此总是充满生命力和生长力,其中作为载道的“物”,也是如此,并且常常因为它的载道而以物的形态成为某种精神的象征。那么作为名物研究,即应辨明“文物”的用途、形制、文饰所包含的“古典”和它所属时代的“今典”,认出它的底色和添加色,以揭示“物”中或凝聚或覆盖的层层之“文”。

总之,同样是以训诂与考据为基础,但新的名物研究与旧日不同者在于,它应该在文献与实物的碰合处,完成一种贴近历史的叙述,而文献与实物的契合中应该显示出发展过程中各个时段的变化,此变化则应有细节的真实和清晰。当然这里仅仅是粗略勾出关于目标的设想以及研究方法的一个大致轮廓,不妨说,目前一切都还在起始阶段。

(《古诗文名物新证》,扬之水著,紫禁城出版社即出)