在牛津大学人种遗传学中心领导一个研究小组的教授斯宾塞·韦尔斯 (Spencer WeHs,1969~)1997年还在斯坦福大学做博士后的时候,每天都要开车往来于旧金山和斯坦福之间。有一天他从学校开车回家差点出了车祸,原来他听着新闻一时分神,没有注意到迎面而来的汽车。其实在开车的人中间一边开车一边听新闻是十分平常的,但是这条新闻对他来说却意义重大,新闻讲的是德国慕尼黑大学的史旺特·帕博(Svante P??bo)教授领导的研究小组发表了对尼安德特人(Neandertal)的DNA排列测序,证明尼人不是现代人的祖先!他于是干脆把车子停下,听完了这条新闻。这是斯宾塞·韦尔斯在他的新书《出非洲记——人类祖先的迁徙史诗》中讲的故事。该书原名是《人类之旅:遗传的<奥德塞>》(The Journey of Man:A Genetic Odyssey)2003年由普林斯顿大学出版社出版。

作为遗传学家,韦尔斯对人类起源于非洲和用基因方法检测人类远古化石的问题并不陌生,为什么这条新闻还是让他震惊?原来在分子生物学诞生之后,基因携带遗传密码和自我复制的功能为追寻人类的最初的起源提供了新的方法。此项工作最先是由美国艾莫利大学(Emory University)的道格拉斯·华莱士 (Douglas Wallace)和加州大学伯克利分校的阿伦·威尔逊(Allan Wilson)分别领导的实验室进行的。在1987年1月的《自然》杂志上,威尔逊小组发表的报告指出,他们通过人类线粒体基因(mitochondrial DNA,简写是mtDNA)的研究发现,现代人的基因可以追溯到15万年前的一位非洲女性,“智人的古老类型向现代类型的转变大约在15~14万年前首先发生在非洲,今天所有的人都是那个群体的后代。”华莱士的证据支持这个结论。这个报告一发表就在公众中引起了兴趣,而在人类学家中却引起了恐慌。

二十世纪下半叶以来,西方主流的人类学家都逐渐主张人类起源多元论,影响较大的有美国人类学家卡尔顿·库恩(Carleton Coon),他在《种族起源》(The Origins of Race)和《人类现存的种族》(Living Races of Man)中认为人类的5个人种:澳大利亚土著、开普人、高加索人、刚果人和蒙古人由不同的原始人在不同时期进化而来。欧洲人的优良是他们优良基因进化的结果。我想国内的大多数学者不会因为这个结论后一部分有种族论的色彩而不同意它,至少冲着“多元”话语在今天的正面价值使我们也不愿意去怀疑它。美国主流派学者差不多也是如此。这个结论公布之后,主张人类多区进化最有力的人类学家、密西根大学的沃尔波夫(Milfod Wolpff)1990年在美国科学促进会的会议上就告诉听众,古人类化石在解剖学上的连续性是清楚的,例如亚洲75万年的化石上就可以看见颧骨构造、铲形门齿,它在25万年前的北京人化石和现代中国人身上也可以见到。但是也有科学家不那么保守,像著名的人类学家理查德·利基(Richard Leakey)知道新的研究手段的出现使传统研究古人类的学者无法固守原有的阵地,他就认为线粒体的证据是有说服力的,但是对尼人和现代人在三万五千年以前共同存在了一千多年,现代人凭什么有一点点优势就消灭了尼人他还是有点疑问。他说:“我的感觉是多地区进化假说很可能是不正确的。我猜想现代智人作为一个独立的进化事件兴起于非洲的某地,但是我也猜想当这第一批现代人的人的后裔扩展到欧亚大陆时,会与那里的人群混合。可是为什么按目前所解释的遗传证据没有反映这种情况?”(《人类的起源》上海科技出版社1995年,第72~76页)帕博的发现就把利基等人最后的一点怀疑去掉了,尼人的确与现代人没有一点关系!

一、我们从何而来?

现代科学产生之后,一直就有所谓的三大前沿问题:宇宙起源、基本粒子和人类起源,这基本上就是人类普遍关心而又却永远没有办法弄清楚的问题。在古代,除了基本粒子,另外二个问题都交给了宗教和神话去解决。达尔文的进化论发表之后,人类起源问题的解决似乎出现了转机,只是当时的社会精英很少认同他的观点。1860年6月30日,牛津大主教威尔伯福斯(Samuel Wilberforce, 1805~1873)气冲冲地在牛津大学图书馆发表演讲,他说,根据《圣经》的宗谱,人类是上帝在公元前4004年10月23日创造出来的。他这样讲是有根据的,出典是十七世纪的爱尔兰主教詹姆土·尤舍尔(James Ussher1581~1656)的研究《圣经》中的谱系成果。他还提出一个足以引起当时听众共鸣的问题,你能想象你自己是从猴子变来的吗?这场演讲大获成功。随着时间的流逝,人们如今记得的科学真理是达尔文的进化论,上帝创造人的说法也只是宗教史中的一项记载而已。

在今天大众的知识体系中,人类的起源的谱系树是由进化论者、考古学家从十九世纪开始绘制的。它由距今400~100万年的南方古猿发端,在距今300~200万年出现了与南猿有别,且能制造简单的工具早期猿人——能人(如理查德·利基发现的著名的非洲1470号人,他本人倒是认为能人另有渊源)。之后就是距今 100~20万年的直立人,如著名的北京猿人、爪哇猿人等。在地质年代的更新世中晚期或者说考古年代的旧石器中期,也就是在距今25~4万年的时期出现了早期智人,他们的特点就是能够制造精细的工具,尼人和我们熟悉的马坝人、丁村人都属于这一类智人。在十九世纪,人们开始认识到自身的进化与猿人有关就是由于早期智人的发现,它们不但在解剖学上与人类近似,而且似乎也有早期宗教行为,例如尼人用花卉为死者随葬。晚期智人(现代智人)承袭早期智人而来,所有的解剖学证据都显示了这一点,我们熟悉的距今4万年左右、在法国发现的克鲁马农人(Cro-Magnon)和在我国周口店发现稍晚的山顶洞人以及2003年在周口店发现的“田园洞人”、柳江人、资阳人等都是属于晚期智人。自二十世纪初期以来,这条按照解剖学规律大致完成的人类进化的证据链就牢牢地占据了各种教科书,构成了二十世纪人类由来的科学知识。

可是谁也没有料到,弗朗西斯·克里克(Francis Crick,1916~2004)和詹姆斯·沃森(James Watson,1928~)1953年在《自然》上发表了一篇基因双螺旋结构的 900字短文,引起人类学家和遗传学家转向用基因技术来解决人类本身的遗传学问题之后,这个链条就出现了裂痕。这其中就有斯坦福大学的教授卡瓦利—斯福扎(L.Cavalli-Sforza)的贡献。斯氏是意大利学者,二十世纪四十年代从事血液多态的研究,DNA结构破译后,他就利用统计学的方法研究人类基因的多态性问题,在1964年提出了人类遗传上的“吝啬原理”。它包括了二方面的内容:一是根据日本学者木村资生发现小量人群基因的“漂移”决定了人类基因的多态性,因此基因的进化是“中立”的研究成果,得出了基因突变与自然选择无关的结论;二是根据十四世纪出生于英格兰奥卡姆(Ockham)的圣方济各会修士威廉 (william of Occam,1285~1349)提出的宇宙哲学观,即所谓“如无必要,勿增实体”的“奥卡姆剃刀”(Occam′s Razor)原理,自然选择一定会走最简单的进化路线。在这个理论框架下,基因速率(基因随着时间有规律变化的频率)是由基因“漂移”决定的,人群关系越近,基因速率联系就越紧密。斯福扎据此画出了人类家族的谱系树,结果显示非洲人最靠近“树根”部,东亚人与他们分离的时间是在四万一千年,欧洲人与之分离则在三万三千年。韦尔斯把斯福扎的理论称之为人类学历史的二个里程碑!(第20页)

那么遗传学家凭什么认为人类起源于非洲而否认考古学上直立人多区起源论?其证据是什么呢?这就是基因武器,一个是线粒体DNA,一个就是Y染色体。

基因有复制重组的功能,在复制过程中又会产生无规则的“错误”造成多态性,使前代的基因图谱完全消失在无数次的基因重组过程中无法追寻。幸运的是细胞核之外还存在一种不能重组的线粒体基因。它原是细胞内的寄生虫,后成为细胞的“能量工厂”。在遗传中,子代的线粒体来自母亲,父系的线粒体在精卵结合时却不能进入卵细胞。所以父母双方线粒体的重组不能在子代中发生。在线粒体DNA的遗传中,突变往往带有发生先后顺序的信息。在线粒体基因的谱系树上,古老的突变只会出现在树的根基部位,晚近的突变就在树干的分枝上。因此,线粒体基因的这种母系遗传特性就成为追踪人群谱系变化的有效标记。另外,韦尔斯告诉我们,线粒体基因还有每100个会增加一个多态性的特点,这也方便了不同人种的区分。前面提到阿伦·威尔逊的研究,正是根据斯福扎开创的“吝啬原理”,利用线粒体基因的特性,确认最早的人类线粒体多样性是来自20万年前的非洲,而目前比较公认的准确证据是这位“线粒体夏娃”生活在15万年前(哈佛医学院的科学家今年在《科学》杂志上称,新发现线粒体的有重组现象,恐怕这个15万年的数据还有疑问),她是我们所有现代人的N代的曾祖母!

基因研究显示非洲人群有最大的多态性,它反映的事实就是非洲人比世界其他地方的人群都早。但是基因经过性别的反复重组,已不能用来追溯人类的迁徙历史。而在基因之外的线粒体也不能用来确定人类的迁徙。幸运的是,遗传学家在男性基因中发现了一个很重要的基因——Y染色体。它的作用就相当于显示女性谱系的线粒体DNA。我们知道人体细胞22对染色体中另有二条性染色体(sexchromosomes)X、Y,如是男性,性染色体就为XY;女性则是XX。遗传发生时,性染色体的配对并不遵守50:50混合规则,所以在遗传学家眼中,雄性是X染色体和Y染色体“错误”配对的结果。由于Y染色体只能以“XY”两条染色体配对的形式出现,在绝大部分区域不能和X重组,它就可以按照父系传递下去。换言之,在遗传中,母亲的X染色体可以传子,也可以传女,而Y染色体只能父子相传,这也就是斯福扎所称的“姓氏基因”。只要追寻Y染色体的多态性,人们就有可能找到Y染色体最早的图谱,如今这项工作又有了最新的结果。2000年 11月,包括作者韦尔斯本人在内的二十多位学者在《自然遗传学》上发表的结果让我们所有的人,特别是人类学家和考古学家们都大吃一惊,应用新的寻找Y染色体的技术,我们现代人的确起源于非洲,这位最早的男性祖先生活的时代距今只有五万九千年!在现代人的发展历史上,他显然是一位迟到的“亚当”。(第 44页)

二、亚当和夏娃的子孙

“奥萨马·本·拉登和W·布什有亲戚关系吗?如果你相信斯宾塞·韦尔斯在过去十年发现的遍布世界的基因证据,所有的人都出自一个6万年前的非洲祖先的话,就当然有!”这是一篇有关韦尔斯《出非洲记》的书评中的开头的话,听起来似乎有点耸人听闻,在我看到对该书的大量评论中,它最能代表现代基因遗传学的研究对人类进化多元起源论的彻底颠覆性。

自达尔文以来,世界各地大量发现的人类进化的化石一直是人类进化多元起源论的可靠依据。从我们国内古人类研究的专业书籍和教科书中来看,可以说几乎很少有人认同现代智人单线起源是合理的。吴汝康指出,从蓝田人、北京人、安徽和县人一直到马坝、资阳、柳江、山顶洞人等都保持有同样的现代蒙古人的若干特征。(吴汝康:《古人类学》丈物出版社1989年,第205~206页)稍晚出的古人类学的教科书中,虽然提到了威尔逊小组等的研究结果,基本上也是不予以采信。有人还说,先进种群的扩散导致落后种群(尼人)的绝灭不能成为单一起源说(“直立人非洲起源说”或“夏娃说”)的证据。(郭立新主编:《考古人类学》,广西民族出版社1998年,第155页)这叫什么逻辑?先进种群如果是出自非洲的晚期智人,他们扩散到世界各地难道不就是证明了现代人起源的单一性吗?我真不知道这话的意思何在?在对待现代人进化来源的问题上,如果说这是当时国内古人类学界就对基因技术的可靠性有疑惑的话,我看还不如说这是意识形态的因素在作怪。就是在今天,除了已故的考古学家俞伟超等个别学者具有支持中国的晚期智人是来自于非洲的勇气之外(这里应该向俞先生表示敬意),多数考古学家不是明确的反对,就是含糊其辞。(中国考古学会编:《2002年中国考古学年鉴》文物出版社2003年,第2~3页)这是科学上的谨慎,还是政治正确也就只有天知道了。

比较之下,国外学者就要比我们国内的学者客观得多。如理查德·利基在引述卡瓦利—斯福扎和伦敦大学的沙欣·鲁恰尼(Shahin Rouhani)对现代人多区进化理论的批评时,不仅承认他们提出直立人在多区进化为现代人,需要在大范围、长时间内维持基因交流,但在200万年前,直立人已经出现在非洲以外地区,这种基因交流实际上是不可能发生的论据是合理的,而且还为他们提供了考古发现中的现代人行为上的证据。他说,从现代人打制的窄叶石的技术上看,它在十万年前已经出现在非洲,尽管非洲的化石记录稀少,但也支持它们起源于非洲。(《人类的起源》第69~第72页)在一些权威的考古学教材中,也很快采纳了这一理论,如伦福儒的《考古学》。(Colin Renfrew,Archaeology.p.142~143, Thames and Hudson 1991)说到这里,我还要提一下,韦尔斯本人在书中也质疑中国的一些学者为了证明东亚智人是从当地直立人进化而来,否认它们起源于非洲所提出的“地区连续性”进化模式。他说:“基因研究的结果表明,移民到东亚的现代人和直立人之间,没有出现过交融的现象——如果有,他们生活在4万年前的后代不可能逃过考古学家的眼睛。”他举了一个非常重要的证据就是中国的分子生物学家金力等人对东亚各地一万二千多名男性取样研究后的结果,“结果表明他们每个人(的基因)都可以回到5万年前的非洲祖先。”(第98页)金力现在是复旦大学的教授,这项工作是1999年他在德州大学休斯敦人类遗传学中心工作时发表的,选取的样本来自东亚、西伯利亚、中亚、东南亚、大洋洲等地域的163个人群,具有普遍性和代表性。金力等人的结论就是:北京人、山顶洞人等并不是中国人的祖先,我们的祖先来自非洲。因此从基因的证据上讲,拉登和布什,以及今天全世界不同种族和肤色的人都有一个共同的非洲祖先!

根据线粒体DNA,最早的现代人基因出现在15万年前的非洲夏娃身上,而亚当Y染色体的年代距今有五万九千年,这里面的时间差距该如何解释呢?韦尔斯告诉我们,迟到亚当出现的时间只是一个4万到14万年的平均数。因为在基因序列表中,线粒体DNA和Y染色体是独立的,它们都包含在现代人的基因当中,此前再也看不见基因的多样性了。因此,它们是不是在同一时间相遇对于否定人类的多区进化没有什么意义(第45页)。而对于我们普通人来讲,我们更关心遗传学中的亚当是谁?夏娃和亚当的子孙是如何散布到五大洲的,

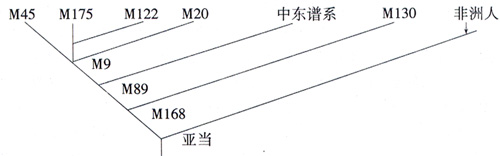

很幸运,在基因研究中人们发现了非洲以外的,生活在三万一千到七万九千年的男性远祖基因,遗传学家给它起了一个难听的数字化的名字——M168,这大概就是今天数字化生存的结果吧。在女性远祖的基因谱系上也找到了距今约 5万到6万年的线粒体L3,就是他们的后代走出了非洲。简单地讲,除了非洲人,今天所有人种都带有M168和L3基因。我们继续追踪M168和13基因的走向,就可以看到从M168上分出了M130,这是澳大利亚人的标记。接着又分出了 M89,时间约在5万到3万年,这是中东人的标记。也就是说,非洲人身上没有M130,澳大利亚和东南亚人也没有M89。大约在4万年,M89上分出了M9,这是所有欧亚人的祖先。M9的后代在旧石器时代晚期向东移动时出现变异,分化出了M20和M45,时间约在三万五千年前,M20主要在印度,M45向东迁徙时遇到了天山的障碍,无法进入中国的西北地区,他们就是今天中亚人和部分印度人的祖先。另外一部分M9的后代继续沿着天山向东、向北迁徙,绕过戈壁等沙漠进入中国,他们给后代留下的标记是M175,今天所有的东亚人都有M175,它之后又分化出“稻米基因”M122。这样说或许太烦琐,我根据韦尔斯在书中提供的几幅基因图,综合成为下图:

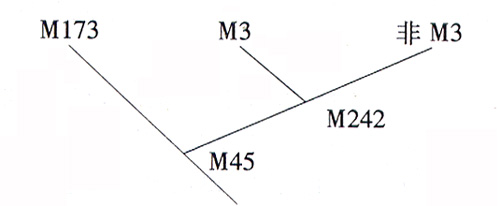

通过基因谱系的研究发现,在欧洲几乎没有中东部落的基因。这就是说欧洲人是源自向东迁徙的M9中亚集团,他们的基因里面有标记M173,是从M45分化出来的,时间是约在3万年,这个时期正好是欧洲晚期智人克鲁马农人的生活年代。就在同一时期,M45的一支,被遗传学家称为西伯利亚标记的M242在2万年前出现在西伯利亚,并移民进入了美洲,他们带有的基因标记是Y染色体 M3。另外,在美洲人身上还发现了来自大洋洲的海上移民标记M130,这说明美洲的移民浪潮有2次,第一次是经西伯利亚到达美洲,第二次就是5万年前经过印度、东南亚到达澳大利亚的M130集团回溯到西伯利亚再进入美洲,时间是在 1万年以内,从这一批由东亚进入美洲的M130人群身上没有发现任何中国人或者日本人身上都有的M175基因标记。在今天的美洲考古记录上,也为基因传播提供了证据,当地没有找到2万年以上的文化遗址,这完全可以和基因谱系的时间吻合(第113~118页)。参看图二:

读到这里我感到有点疑惑。按照韦尔斯给出的基因谱系记录,5万年左右就到达大洋洲地区和东南亚的M130集团,其时间远远早于在2万年前到达西伯利亚的M1242集团(55页),它们为什么没有在5万年以后、1万年之前的任何一个时间段进入美洲?另外,根据化石记录,澳大利亚的现代人是由爪哇直立人发展而来。有学者(A.G.Thome)强调其中可能与我国的柳江人有关,中国的考古学家则认为是澳大利亚人和东南亚人是由中国传人。(吴汝康:《古人类学》,208~ 209页)我们知道,柳江人的测年不超过3万年(最新的测年在距今7~13万年之间,这是广西学者做的,还没有得到独立机构的核实。如果它成立的话,这对晚期智人非洲起源说是一个挑战)。如果存在东南亚的M130集团返回到亚洲大陆的情况,这就可以解释柳江人和M130集团在化石记录上的融合现象。但是基因记录却显示,第二次从东亚进入美洲的lVll30集团没有M175的基因标记,难道他们就没有与东亚大陆的M175集团相遇?那么怎样解释M130和柳江人的融合现象呢?我看过金力领导的人类基因课题组的有关报道,他们对中国1万多名北方人、南方人的血样进行的DNA分析发现,没有1个人的DNA结果表明他的遗传体系与世界其他现代人不同。他们认为,现代人从非洲先到地中海沿岸再到东南亚,然后从东南亚进人中国。韦尔斯与金力的研究结论稍稍不同,他引用了卡瓦利—斯福扎的研究结论说;斯福扎在中国同行的帮助下,发现中国南方人和北方人虽然同为汉族,其实在基因谱系上,他们是在几万年前分别来自南北二条的传播路线(第99页)。所以双方都主张大洋洲和东南亚的M130集团的确进入了中国南方。可是为什么在1万年左右他们的一支与该大陆的任何人群都不发生交往,掠过东亚大陆沿海径直到了美洲?从其漫长的迁徙路程上看,这真是有点不可思议,它是不是有点不符合“奥卡姆剃刀”原理呢?

三、混乱的基因

当卡瓦利—斯福扎注意到Y染色体是按照父系遗传之时,就萌生了做姓氏基因研究的念头。从姓氏基因资源的多样性和可靠性来看,中国历史悠久,汉族世系按父系传递,家族谱牒一类的资料丰富,无疑是最理想的地方。早在1985年,斯氏就来到中国寻求合作研究。如今这些研究成果已有阶段性的报告发表。这项有趣的工作完全是建立在传统社会中Y染色体稳定遗传的基础上面。在今天全球化日益迅速的情况下,姓氏基因的测试有时就完全出乎人们的预料,我怀疑后人如果再做同样的工作恐怕就有许多麻烦。韦尔斯本人在书中就讲了他亲身遇见的问题。

韦尔斯作为遗传学家,同时还身兼作家和电视制作人,有一次他做电视节目向观众介绍人类起源于非洲的理论,这时有来自爱尔兰、日本、巴基斯坦和加勒比海的黑人等4位男子自愿提供了Y染色体。测试的结果是:爱尔兰人有欧洲基因M173,日本人有M122,巴基斯坦人有.M89,那位加勒比黑人则令韦尔斯大吃一惊,他的基因标记中有欧洲的基因标记M1731在非洲人基因中从来就没有发现过M173,这是怎么一回事?韦尔斯告诉我们,这很可能说明他那个家族的一段辛酸历史,他的男性祖先中有一位欧洲人,这是奴隶时代的后果(第152页)。这样的例子在美洲、在有白人殖民地的地方还可以见到很多,是人类流动性的反映。

故事到此还不算完,在今天的科学家信心百倍的利用基因技术检察古代人类发展线索的同时,全球化和商业化却正在以比殖民时代快百倍的速度,混淆传统人群的基因库。不同人群之间的通婚、商贸往来、投资移民和城市化运动等,不但正在消灭语言、传统、风俗的差异,使世界看起来更像一个村落,也使本来清晰可辨的基因谱系变得混杂不堪。在基因多元化消失的趋势下,韦尔斯指出:“过去永远不能相遇的人,现在就住在你隔壁。……人类正如基因数据所显示的那样,人群与人群的界限越来越模糊。融合正在消解古老的、地区性的基因多样性,取代它们的是世界主义大熔炉的标记。”(第159页)此事的好与坏,全在个人观察问题的角度,韦尔斯本人还是比较乐观的。但是在我看来,人类在掌握基因技术解读我们远祖故事的同时,也必然会为这种好奇心付出相应的代价,只是该我们的后代付账而已。

人类从诞生起就一直在追问在寻找我们从哪里来,我们要走向何方。韦尔斯在《出非洲记》中告诉我们是来自非洲,同时也警告我们,有一天这些人类基因的旅程记录会全部丢失。作为遗传学者他回答了宗教的创世问题,作为科普作家,他讲述了基因科学进展的前沿问题,作为人文学者,他也考虑到了代际公平的问题,对人口的爆炸不无忧虑,同时提醒人们拥有科学的工具也就负有社会的责任。这些都是书中有意思的地方。不过我认为最重要的还是韦尔斯讲的基因故事动摇了进化论的基础,尽管在今天大众知识体系还没有完全接受“我们都是非洲夏娃和亚当的子孙”这个观念。对于这一点我们倒不必在意,托马斯·库恩 (Thomas S.Kuhn,1922~1996)说过,科学的发展只不过是范式的转换。只要当新观念有足够人气的时候,就会出现科学的霸权,那时不免出现人人都谈论我们来自非洲。所以在现代人类从哪里来的问题上,不论是主张人类的多区进化还是主张单线进化,征服大众的既不是理论和权威也不是传统和意识形态,最后还是要靠科学证据本身。

(《出非洲记——人类祖先的迁徙史诗》,斯宾塞·韦尔斯著,杜红译,东方出版社2004年5月版,20.00元)