《回望苍茫》是我自觉运用新的"笔墨观念"写的一本随笔文集。

1999年,我随同中国作协采风团去新疆访问,十多天中晓行夜宿,把大半个新疆跑了一个"够"。然而新疆对于我,最为梦魂牵绕的地方,则是年轻时在塔里木河呆过八年的军垦农场。我在那儿奉献了自己的青春。但如果面对"献了青春献子孙"的战友,我还是觉得有些尴尬。所以,当采风团活动结束之后,当我独自返回当年农场的时候,我的心情就万般矛盾起来。我想见当年的战友,但又有些怕见。

我知道,这种矛盾心情是可以也非常值得"写"的。但不急动笔,我需要好好整理一下思路;同时,我更在等照片,等文字和照片的汇合与碰撞。因为我在写过《老北京》三部曲之后,便多少懂得了一些照片的分量和用途,它应该成为文字之外的另一种"笔墨"。照片使好、使巧、使准了,可以大幅度地"俭省"(某种意义上则是"苛求")文字,还能产生文字所不能产生的效能。

文字与照片何者为先?--没准。有时以照片作为前导,一下子就让读者看到规定情景,就可以"省去"大量的描写。同时,若把照片经三言两语一"纵深",那历史感也就"出来了"--何乐而不为?图文书的到来,或许是现代化进程当中一个不容忽视的阶段。

回新疆前,我翻阅了家中有关新疆的老照片,勾起不少回忆。但,如果这些仅仅是我个人生活的一种记录,那就"意思不大"。我这样认识自己当年的进疆:偶然中有必然,其中包含着很苦涩很沉重的东西。我手头还保存着"另一些照片",但都作为我当年进疆的"历史和文化的大背景"而存在。显然,如把这些照片刊登出来,同时再以文字辅助,就会更有说服力。

采风中,同伴拍了不少新疆风情的照片。我拍得很少,但留意同伴都拍了哪些。只要自己一旦动笔,我就可以"借用"那些风情照。但采风中我一直控制着感情,光有浮光掠影是不够的,我需要的是历史的纵深。

后来,我在塔里木河终于遇到了老战友,他们给我拿出来创业时的老照片。我这才激动起来--如以采风上的"横",再加上当年创业上的"纵",二者交叉"打一些乱仗",这文章就"好看"了。

回到北京,我不紧不慢地写了起来。写的过程很从容,因为我拥有了文字和照片这两种"笔墨"。我觉得,拥有两种"笔墨"比只拥有一种为好。当然,不是所有的题材都适合用两种"笔墨"去做。

下面应杂志编辑的建议,挑出书中的几幅照片,配以文字,也算对"两幅笔墨"作用的现身说法吧!

这张照片摄于抗日战争时的重庆。年轻的是我母亲,当时《大公报》的记者彭子冈;被采访的长者是沈钧儒,著名的左派民主人士。

《大公报》记者都是自己找房子住,所以我父母1938年由武汉进入重庆后,两年当中先后搬过十次家。原因是日寇不断轰炸,每次都险一险炸到我父母。每一次把我父母的家炸成废墟之后,他俩不但没有气馁,反而向着市中心寻找新家了。最后一次被炸之后,据说我父母相顾无言,寻思着"今晚该搬到哪儿去"的问题。他们偶然向斜上方一抬头,望见了沈钧儒先生住宅的那个"良庄"。他们伫立了很久,最后觉得当天时间已晚,只有到沈先生家里"先借住一宿",于是便缓慢爬坡,向沈宅走去。

奇了,当他俩走进沈宅那个"良庄"时,沈先生迎面说了一句:"你们总算来了。"原来,就在我父母向斜上方仰望的时候,沈先生从自家阳台也向着斜下方俯瞰。沈告诉我父母:"从防空警报一解除,我就一直盯着你们那一片废墟,琢磨你俩今天晚上会到哪儿过夜。正这么想着,结果你们就来了……"

当晚,我父母就留宿在"良庄",次日,沈先生匀出三楼一间房屋给我父母长住。此后也奇,日寇再没轰炸到这里,于是我父母就一直住到了抗战胜利。一年多以后,我出生在这栋三层小楼当中,我在地板上爬行,这位留着胡须的"沈爷爷"就看着我笑。

解放初期,我父母在北京,沈也在北京。相互间接触很多。1950年,中央向新疆派出参观团,沈钧儒当团长,我母亲是团员。我后来看过当年的记录片,当参观团的小飞机降落时,沈作为团长,当然第一个走出机舱,以轻快的步伐"跳"下舷梯。他的这一"跳"给人印象极深,这是当时人们精神状态的一种写照。本来,我还等着看我母亲,但是,摄影记者没拍后面的镜头。

我60年代中期去了新疆,母亲是非常支持的,因为她当年去过新疆。我是带着母亲的美好祝愿去的。我的身后有我母亲,我母亲的身后,还有这位虽老却又异常亲切的"沈老"。

鲁迅写过"两地书",我曾经历"三地书"。

我母亲早年进入文坛,曾得到沈(从文)先生的提携。沈与我父母是半师半友的关系,但我自小就遵命叫他"沈伯伯"。我听得懂他的湘西口音,看得懂他的那笔行草,另外多少能读些没有标点、竖排的线装书;所以后来遇到挫折时,一方面沈先生叫我不要急于就业,"趁年轻脑子好使,多读点东西";同时也说"如实在心里不踏实,就跟我学文物吧"。他曾给我开过一个很多的书单,我进入北京图书馆善本部,认真读了三个月的青铜镜的鉴定。后来实在"受不住"了,找到沈先生表示"告退",他笑笑,接受了。

再往后,我独自去了新疆,他也很高兴,或许觉得我和他当年在湘西的情景有些相似。我去新疆后,很快就到了"文革",他经常从北京给我写信,而且是长信。我读过后,便转寄给在湖北干校的父母,父母然后再从湖北给他写信。这样"三角"传递信件,并且还附上从"三角"的另一方寄来的信,维持了三四年时间。每次我母亲都在信中说:"好好体会沈写景写情的笔法,这些都称得上经典。"

"文革"后半段,沈先生夫妇先后也去了湖北,先是各在一处。沈伯伯寄住在一个小学校中,有时发大水,四周淹没了,学校就如同一个孤岛。沈先生依然很乐观,每天笑嘻嘻拎着饭盒到食堂去打饭,同时观察路边有哪些花草和昨天不一样了。有时天上过飞机,他就由不得兴奋异常……他把这些观感都写进信中,让我远在万里之外的新疆,也感到一阵阵的兴奋。沈伯母身体瘦弱,但劳动很努力,一度当了菜班的班长。后来算是组织上照顾,才把他俩调到了一起。我父母也在湖北的另一处干校,地理上的直线距离不远,但那时没有行动的自由,是不能随便从一处去另一处"看望朋友"的。

看着这张沈先生夫妇的照片,给我最大的启发就是:作为一个小民,没有"行动自由"固然可悲,但一定要有绝对的"精神自由"。如果能把沈伯伯的孤岛上的所思所想都整理出来,那足够是一部史书。

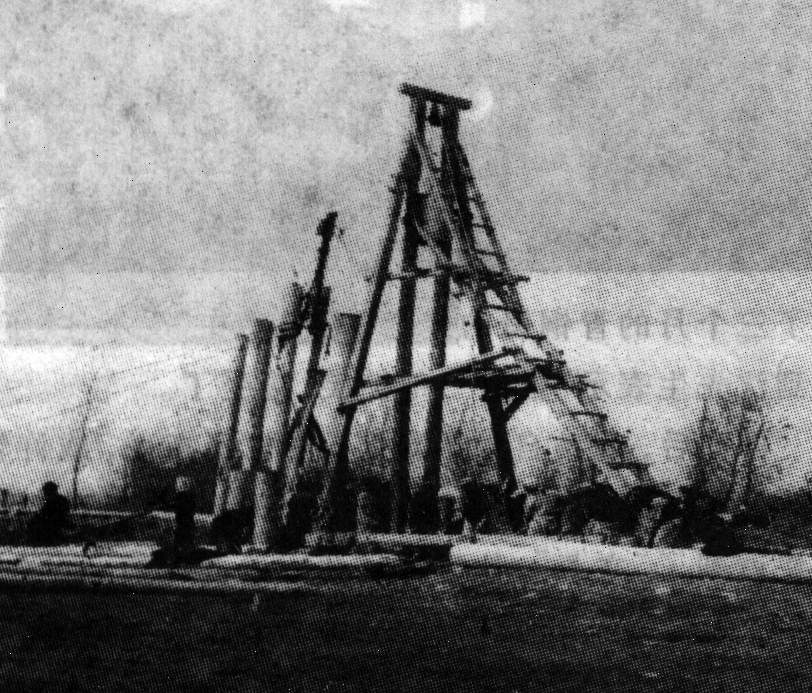

这些塔里木人在干什么?--他们是用那一棵棵的原木,在给塔里木河搭建木桥。(见下页左图)

塔里木河维语里是"无缰野马",它是亚洲最大的内陆河。1958年开发时,是从河的北岸开发到了河的南岸。冬天时河流结冰,各种器材就从冰面上运输过去,可春天河水一开冻,器材就无法过河了。于是,每年都要造一次桥,就像照片上拍摄的那样,用当地最大的木材,把木头桩子栽进河床,上面再铺木板,车马都可以"辚辚"着过去。但好景不长,只要洪水一下来,塔里木河保准就要改道,洪水会把木头桥桩冲垮。为保护木桥,每年都要牺牲许多军垦战士。

在创业的年代中,这样的桥年年建,然后年年垮。尽管年年垮,仍然年年建,并且每年都在创业史中记载新牺牲的烈士一笔。

我是1965年进疆的。我来晚了。那时南岸已经开发出大量土地,南岸的农场基本也成规模了。换言之,该运进去的器材基本上都"进去"了,所以建桥业已停止。只是趁每年冬天多从冰面上运输,或者多造几条大船,借以把汽车放到船上运过去。

我进疆后,曾为团场的宣传队写过节目,也接触过当年的"保留节目"。其中就有对当年造桥的颂歌,我真心倾倒过,一直想找当年的老照片看上一看。但一直没找到。越是没找到,就越是景仰。越是景仰,就越是想唱颂歌。我是真诚的,我嫌当年的节目写得不充分,曾提笔为之润色。我还设身处地,写过一个当年造桥的表演唱。我自己觉得挺"解气",老同志看过没言语,后来才知道我写得有些"拔高"。

总之,我在新疆时没能看到当年真正的塔里木河大桥,但我真心景仰早我几年进疆、并得到亲手造桥机会的"老军垦"。

如今,我终于遇到这张照片,并且从中看到他们朴实身影和劳动场景了。他们默默无闻奉献着。如今还有谁知道和记得他们呢?实际上,他们都是中国的保尔·柯察金,他们在新疆这块土地上实现了"钢铁是怎样炼成的"。

我这次回到新疆,陡然看见了塔里木河上建造的水泥大桥,它稳稳当当,扎扎实实挺立在那里,洪水虽然还有,但不像当年那么势不可当了。这世界,早就变成比尔·盖茨的了。

保尔和比尔究竟是什么关系,很值得深入探讨。

采风结束之后,我独自回到塔里木河的军垦农场。听说当年的老排长还在,我连忙去看他。见面时紧紧握手,七十岁的他还是那么有劲儿。见我凝视当年呆过的连队,他随手指着身后的一所大屋子说:"看,当年的俱乐部,你还在这儿演过《红灯记》呢!"我心中"轰"的一声,往事顿时回想起来--我当时的确在这儿演过《红灯记》中的两个选场。

我回过身子,把俱乐部拍了下来。(下图)

当时是夏收,麦子刚刚割完,大伙要歇一歇。连队组织一台文艺晚会,大轴是这"痛说革命家史"和"赴宴斗鸠山"两折,因连队职工喜欢京剧的不多,于是特意在两折戏的当中,穿插进一段群口快板,表扬夏收当中的好人好事。

我演李玉和。今天回想:当年很瘦的我,怎么能演李玉和呢?可领导说"你能",我又怎能说"不能"呢?领导心里说:"夏收大家都累了,需要吃几顿有肥肉的饭食,更需要演点节目,自己热闹和慰劳自己。北京唱《红灯记》是大事,可在咱塔里木河唱它,不外就是个玩儿,让大家乐和乐和!"我没推辞,唱了。我还教上海知青们用丹田气发声。演铁梅的女知青刚怀孕,后来在演出中用这丹田气一努劲儿,结果流了产。真是想不到!演鸠山的那个男知青,平时是个调皮鬼,演戏中也随意调侃。他没有完全遵循袁世海的那种"架子花"路子,而是借用了一些滑稽戏当中的"小丑"路数,把鸠山这个人物"漫画化"了。

天高皇帝远。

这场演出在整个团场还是产生了影响。从此宣传队进行巡回演出,当中都要穿插进我的化妆彩唱"朔风吹"。再后来,团里每有干部会议,开会之前也要我教唱"我们是(工农子弟兵)"。干部来自五湖四海,口音也各式各样。我每唱一个小节,他们就"跟"一个小节。干部知道这是政治行为,没人敢不张嘴。不久,全团召开万人大会,团领导依然要我在主席台上教唱样板戏,但台底下硬是没人张嘴。团领导叹了口气,法不责众,也就"算了"。

当时,我可没想到"文革"之后自己能够调进中国京剧院,没想到自己能和刘长瑜、高玉倩们成为"同事",更没想到再后来能和从石家庄回来"探亲"的浩亮随便聊天。这时我接触到的,其中都有很浓很深的政治内涵;相比之下,我却十分怀念当年我所主演的那一场没"政治"的《红灯记》。

我这次回农一师寻访故地,是由师文联主席老金全程陪同的。后来回到师部,他邀我"到家里坐坐",我去了。他如今是新疆相当有名的书法家,所以家里墙壁上也挂了他不少的书法作品。但转瞬我又发现:他家的墙上没挂照片,一张都没有,这就奇怪了。于是,我向他要"家庭相册"一观。

他从柜子第一层抽屉中,取出一本相册,递给了我。随手翻开,发现第一页最上边摆着一男一女两张一寸的黑白照片。都是二十来岁的青年人,很般配。再细看去,男的不是我面前的老金,女的是谁我不晓得,因为老金的爱人此刻也不在家。

老金"画外音"般向我解释:"这是我俩当年的另一位。"

原来,老金在进疆初期结过婚,不久有了一个男孩,但妻子却在一次意外的医疗事故中丧生。此后断续有人给他介绍对象,其中不乏还没结婚的"大姑娘"。但每次见面后,老金都十分痛苦,总是婉言谢绝"继续交往"。原因是在他内心深处,总觉得自己低于对方,也怕以后万一又有了新的孩子,会在与原来的孩子之间不能"一碗水端平"。一直这么过了几年,有人为他介绍了现在的妻子,其命运与他何其相似--也结过婚,也有一个男孩,爱人也是在一次意外事故中去世。老金和对方只见了一次,就都同意了。婚后的第一件事,就是设立了这样的家庭相册--把双方原来的爱人摆在最重要的位置,照片旁边分别注明他俩的姓名,以及去世的年月,在照片下边还写明"这是我们共同的亲人"。同时家庭的墙壁上,就不再悬挂任何人的照片……

我当时问老金:"你们没再要你们俩自己的孩子?"

"没。我俩原先各有了一个了,让他俩如同亲兄弟一样,我俩就很满意了。我们只是有些担心--我俩原先在天上的那一位,会对我俩的结合有想法,但实在是没办法,为了这两个孩子,我们只有请求他们在天上也能逐渐走近--就如同相册上的这种并肩。我俩期望他俩,能够并肩凝视地上的我们(一共四人),看我俩如何对待这两个孩子,也看着我俩如何走完人生的旅程。我相信,他俩是会慢慢理解的。等最后我俩也回到天上时,我们四个重新相聚,相信会有说不完的话……"

我很久无言,心中反复折腾着这样一个念头:要是老金和他现在的妻子当年没有进疆,这一切都不会发生,他俩或许会在上海各自过一个安稳、平静的人生。但他们进疆了,并且经住了人生大苦痛的考验,如今已临近退休的年纪。他们用他们的劳动建设了新的新疆。此外在新的新疆精神世界中,也发生了巨大的进步,其中像他俩的这段故事,就是其中的组成部分。他俩故事当中的价值几何?或许还没有人进行认真的评量。我以为,老金和他妻子的组合,实在对于人类如何认识自己,是具有显著的意义的。

其中或许就另一侧面显现着人类的辉煌--对此,我们实在不应该轻视。

(《回望苍茫》徐城北著,《今日东方》杂志社编辑,商务印书馆出版,定价:1800元。)