◎ 《往事》◎ 毛彦文 著

本书以自传体的形式,记录了作者毛彦文女士丰沛的感情世界,也勾勒出百年来中国社会的离乱沧桑,为后人理解这段历史提供了珍贵的个人观点与第一手史料。

这里摘录的是关于她与北洋政府前国务总理、慈善教育家熊希龄短暂而刻骨铭心的爱情生活。

朱曦权充红娘

民国二十三年十月某日下午四时后,我从暨南大学回到复旦大学宿舍,骤然看见昔日湖郡女校同学朱曦(朱霖的胞妹)在房内,不胜诧异。她于前年与当时上海盐务稽核所总办朱庭祺(体仁)先生结婚,住在上海法租界,从未来看过我,突然造访,令人不解。朱曦说:“好久不见,很想念。”同时告诉我,她姑丈秉三先生于前日由北平来沪,住在她家,要我明天去看他。我一向尊敬秉公,探望长者是一种礼貌,三四天后即找一下午去朱家,朱曦坚留我吃晚饭,秉公同席。第二天朱曦又来复旦和我长谈。可是所谈的都是有关她姑父的一切,谈了一个下午方告辞。隔一天她又来了,开始又是谈姑父,慢慢的谈话范围缩小,最后说出她真正目的,那就是替姑父说亲事,我听了吓一跳,说:“这怎么可以?辈分不同,你的姑父我称老伯,再说年龄也相差太多。”朱曦的辩驳是,秉公和我没有亲戚关系,所谓老伯不过叫叫而已。于是她又长篇大论,滔滔不绝地说了一番,而且要我立刻答应,我坚持不可,她再三说不能令姑父失望,又说我既不肯在她面前答应,那么,请姑父亲自求婚好了。第二天下午秉公果然来复旦女生宿舍会客室,这使我非常的窘,因为女学生看了这样一位男客,一定会引起注意及好奇心。秉公去后,我即急急打电话给朱曦,请她转告秉公勿再来复旦。她说:“姑父不去复旦可以,但你必须来我家。”

熊芷代父求婚

继之熊氏每日来信,内附诗词情意浓厚,措词恳切。同时发动数位热心亲友劝说。

说亲事越来越认真,因我未答应,朱曦打电报给在北平的秉公长女熊芷,要她赶来上海协助办理。熊芷那时已有五六个月的身孕,有一天她忽然来复旦看我,开口便说:“您可怜可怜我吧,看我这样大肚子由北平赶来上海,多么辛苦。我是来欢迎您加入我们的家庭的。”我和熊芷不熟,第一次认识她系在朱曦结婚时,一时真不知如何应付她,只觉得有些滑稽,女儿代父求婚。忽然想起Longfellow(郎费罗,1807—1882年)有一首散文诗The Courtship of Miles Standish(《麦尔斯·史坦迪熙求婚记》)描写Captain Miles Standish的部下John Alden如何代他向女郎Priscilla求婚,我脱口而出问她:“你读过Longfellow写的替人求婚故事吗?那个女郎Priscilla说:“Why don?蒺t you speak for yourself, John?”(约翰,你何不替自己说话呢?)熊芷会意说:“好!我请我父亲自己来。”于是朱曦等商量好,请秉公由朱家搬至静安寺路沧州饭店暂住,不时以车去江湾接我至沧州晤谈,同时秉公几乎每天写信或填词给我。(见上填词选)如是约两个多月,我被朱曦等人包围,弄得六神无主。

经过数月,受各方亲友恳切劝导及熊氏真情感召,终于应允。(熊氏与我行将结婚消息传出后,各报纷纷登载,谓我提出若干条件,其中一条是要他剃去多年留蓄的美须,其实我任何条件也没有提,一切均属虚构。)

熊氏为我戴上钻戒一枚,表示正式订婚。婚期定于民国二十四年二月九日举行。正要将喜帖发出,忽接江山家中电报,惊悉母亲已于一月二十三日病故,悲痛万分!母亲久病四年,忽于我将结婚时仙逝,这是否不祥之兆?我坚决要奔丧,匆匆回家亲视含殓。熊氏电商父亲,婚事要否延期?父亲复电主张从权,照原定计划进行,惟须封锁消息。

熊凤凰谱新曲

民国二十四年二月九日下午三时,熊秉三先生与我在上海西藏路慕尔堂举行婚礼,采用基督教仪式,牧师朱葆元,送亲的是堂弟毛仿梅,男傧相朱庭祺,女傧相朱曦。来宾约五百余人,加上二三百只花篮,把慕尔堂挤得水泄不通。(有不少暨南、复旦两大学的学生也挤在内。)婚礼后我们二人去外滩惠中旅馆休息。新房虽设在辣斐德路的花旗公寓,为避免亲友闹新房,是夜即寄宿惠中。六时在北四川路新亚酒楼举行喜宴,约有三十余桌,热闹异常。席间有人提议要新郎、新娘报告恋爱经过及新郎剃须动机。兹录当时《益世报》记者报道:

熊说:听了朱先生(彦文按:不知当时所指哪一位朱先生)一大篇说话,总括所说,无非说吾已老。但是殊不知吾近数年来,非但不觉得老,反而感觉一年轻一年,至于老字,实在不成问题。至于朱先生为吾剃去冉冉长须而可惜,但是吾认为无所谓可惜。盖一个人仅此须发而不能牺牲,则何能为社会为国家做事?所以我毅然肯牺牲此随吾数十年之长须而与毛女士结婚。

熊说毕坐下,而众宾客尚坚请继续报告恋爱经过。熊说:“自朱夫人于四年前逝世后,深感内助无人,近一年来养病青岛及上海,事务多难料理,始有续弦之意。因吾内侄女朱曦之介绍,遂与毛女士缔交。毛女士曾留学美国,学识、经验俱丰富,尤其挚爱儿童,可协助吾办香山慈幼院。她与吾内侄女等同学,从来为一家人,此次经内侄女说合,毛女士以理想、职业相同乃允婚。

我们结婚消息一经传出,全国报章竞相登载。原因是当时我们年龄相差很多,社会上少有此例,为了好奇心起见,作种种揣测。尤其结婚消息尚未正式宣布时,《天津大公报》捷足先登,提前发表,并说:“新郎六十六岁,新娘三十三岁。”上海其他各报记者,觉得没有面子,为了扳回阵地,更多方刺探,添油加醋,消息源源不绝。登载报端陆陆续续有数月之久才停止。

莲湖双鹭图

刚结婚时,我不知如何称呼丈夫,严格地说,我们并不是先恋爱而后结合。我只认熊氏正人君子,可托终身,至于是否能彼此真心相爱,犹如少年夫妻的热情,便不得而知了。当时我犹有几分矜持,不好意思直呼其名。他嬉说:我叫他“秉爱”,他叫我“彦爱”,我叫不出口,改称“秉”,也觉得他年长很多,忽然叫起名字来也不合适。初婚几天,跟他的外孙叫“爷爷”,他不高兴,我试叫“秉”,很不自然,因为我对他仍旧很尊敬。可是这道障碍没有多久便给他的挚爱拆除了,使我内心感到他是我最亲爱的丈夫,我俩真正成为一体,他不再是长者,因之叫“秉”便很顺口而亲切,故以后行文要以“秉”代替“熊氏”或“熊先生”了。

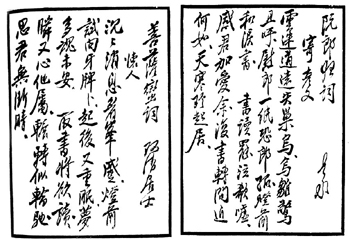

婚后我们先住在法租界辣斐德路花旗公寓两个月。结婚满月那天秉绘一幅“莲湖双鹭图”并题词赠我。其词曰:

缟衣摇曳绿波中,不染些儿泥垢。玉立亭亭飘白羽,同占人间未有。两小无猜,双飞不倦,好是忘年友。粉靥香腮,天然生就佳偶。

但觉万种柔情,一般纯洁,艳福容消受。轻语娇颜沉醉里,甜蜜光阴何骤?纵与长期,年年如此,也若时非久,一生花下,朝朝暮暮相守。

双愚居士熊希龄

从秉的词中看出,新婚一月中,他的喜悦与满足及对我的深情热爱。此幅“莲湖双鹭图”遗在上海家中,不知落在谁手?思之万分可惜!

两个月后,租吕班路巴黎新村19号的一栋二层楼房屋暂住。这是新建的空屋,一切家具,应用什物都须从头购置,费了大力,布置就绪,仅住两个月。其间曾偕秉归宁,参加母亲逝世“三七”纪念,住一星期。秉对我家长辈执礼甚恭,对所有亲友亲切接待。一时江山城中,无论老幼,莫不以一睹新姑爷为快,对秉的谦恭有礼,交相赞誉。此行秉有一诗纪实:

奇缘

痴情直堪称情圣,

相见犹嫌恨晚年。

同挽鹿车归故里,

市人争看说奇缘。

北平石驸马大街22号是秉的老家,倒是一切现成,只是陈旧不堪,大有破落户的景象。四年前朱其慧夫人逝世后,家中所有上好的银器、瓷器、陈设及地毯等,都被其家人拿走了。朱夫人的首饰由熊芷与熊鼎平分,我到熊家,外传我得朱夫人的首饰,其实我连铜片也没看见。朱夫人丧事办完后,秉着手整理家产。他把动产,如现款、公债、股票等分与两女(儿子熊泉因有残疾,没有分与)。不动产如石驸马大街住宅,及其他房地产,悉数捐与他设立的“熊朱义助儿童福利基金社”(“熊”是秉自己,“朱”是指朱夫人。)设立一董事会管理之,但在本宅未出售前,熊氏家人仍可继续居住。当时董事长为金城银行周作民,副董事长陈汉弟,还有十几位董事。至此秉自己已一无所有,每月由董事会给二百元生活费。我们回平不久,董事会在本宅西客厅开会,会议进行了一半,陈汉弟副董事长忽到内进来看我们,他说:“秉三,你暂时避开,我要跟熊太太说几句话。”于是陈对我说:“我是代表董事会来的,秉三把所有产业捐出办幼儿教育,那时因为他没有家了,现在他重行组织家庭,董事会同仁拟把他捐出的产业,归还你们一半,作为新家庭的开支。你的意思如何?”我说:“我是学生出身,不是阔小姐,秉三先生能过的日子,我也能过,不要把已经捐出去的产业,因为我的缘故而有所改变,董事会诸公的建议,我心领好意,但不敢赞同。”陈一离开,秉急急问我陈对我说些什么,告以实情,他非常高兴地说:“我没有看错人,你没有给我丢脸!”于是董事会议决,每月给我们八百元生活费。

夫唱妇随

秉系一极聪敏的人,幼时有神童之称,中年时在政治舞台上叱咤风云,民国初建,早期在政府内建树甚多。乃生不逢辰,北洋军阀翻云覆雨,政治混乱,使他满腹经纶,无从发展,因之对宦途灰心,急流勇退,从事教育。秉认为教育为建国之本,而幼儿教育又为教育之基础,故创办香山慈幼院,从救助孤儿开始,用他半生心血,从事此一事业。四五十年前,在中国大陆“北平香山慈幼院”这个名字,是很引人注意而受重视的。因为这是当年国内惟一最完善,也是最早设立的慈幼教育机构,是秉用远大眼光和丰富的学识,撷取先进国家国民教育的理论与方法来办理的。初仅限于幼儿教育,嗣后逐渐发展而有初中、高中、职业训练班及各种实习工场等,最后并计划创办大学。建校基地预定清华大学附近,建筑事项亦在筹备中。卢沟桥战争爆发,这个计划遂无从实现。

至于香山慈幼院的详细办理情形,系属该院院史的范围,在此不及细述。我只看见秉在院内常与各部门主管座谈,让他们充分自由发展教学,又常巡视各部儿童作业,与他们亲切交谈与指导。秉很爱儿童,常说:“孩子是真心爱我,把我当他们父母,我也把他们当我的儿女,成立这个大家庭,这便是我终身的志愿了。”秉要续弦,多半为慈幼院找继承人,他认为我有协助他办理此事业的能力、热情与爱心,故追求不舍,终达愿望。他既为此属望于我,我便不得不对慈幼院办理情形及有关全院福利加以注意。所以无论秉处理大小院务,我都细心学习,他常对我奖励有加。

二十六年四月底,秉应青岛市长沈鸿烈的邀请,由平赴青岛,筹商青岛市与香山慈幼院合办婴儿园事宜。秉拟长住青岛,故选赁住宅,此时适孔祥榕先生亦在青岛,他在崂山有一石造别墅,邀我们去参观,此别墅凉爽舒适,四周风景尤佳,诚理想避暑处所。孔君劝秉也照样建造一幢,一切由他负责代办,不劳我们操心。秉同意,即着手租地(崂山的地不能卖,只能租)、造园、采购建材等工作。未及完工,“卢沟桥事变”爆发,一切付诸流水!

香江遗恨

在青岛,秉忙于筹办婴儿园,我则忙着布置新居,前者开办有期,后者部署方竣,正拟回平参加七月七日的第三次“回家节”,乃霹雳一声,中日战争在卢沟桥揭开序幕!风声鹤唳,不可终日!沈鸿烈市长再三劝秉从速携眷返沪,谓青岛有旦夕发生战争之可能。秉不愿离去,我强之始行。抵沪数日,中日又在上海打起来了!这就是有名的“八一三”沪战。我方苦战三个月,终于败北,当时四行仓库有八百名士兵坚守到最后一分钟始壮烈撤退。

在沪战三个月中,秉率领世界红十字会人员从事救护工作,当时设伤兵医院四所,难民收容所八处,抢救伤兵六千余名,收容难民二万余。秉整天奔走于伤兵医院及难民收容所之间,稍有余暇,即撰文向当局建议种种救亡意见。同时我家客厅,变成工厂,秉招集一批女工来缝制丝棉背心送前线士兵御寒,又制“光饼”(用面粉做成,烘干,圆形,犹如馒头大小,当中有小孔,可用线串起来,挂在头上),为士兵充饥。那时秉忘了自身安危,日机掠头而过,炸弹爆炸之声,不绝于耳,他还是外出奔波,令我提心吊胆。一天傍晚,他又冒险出去,我等他走后,去邻家躲起来,俟他夜间回来不见我,问佣人:“太太在哪儿?”答:“不知道。”这可使他着慌了,立即向各亲友处查询,最后始知我在邻家,倍加责怪,说我不应冒险外出。我说:“你每次在枪林弹雨中进出,你知道我是如何的焦急与惊惧?今夜也让你尝尝这个滋味。”

秉关心国事,胜于自己生命,迨大场失守,南京沦陷,痛哭失声!当时认国家濒危,挽救无方。南京是民国二十六年十二月十三日失守,秉于第二天即要去香港转长沙,主持香山慈幼院分院事宜。他怕冷,那时天气已很冷,我劝他俟天气较暖时再走,他坚不允。于是十六日我们二人带了简单行李,黯然登上一艘法国邮轮去香港。在头等舱上遇到的多半是政府高级官员,所谈的都是战事。大家莫不既愤慨,又悲观,都觉得前途茫茫,国亡无日!秉曾担任过政府最高职位(国务总理),心情沉重,自不待言。

当时港九各大旅馆皆人满为患。事先与熊家有亲戚关系的许地山君费了大力为我们在九龙Arlington Hotel订下了一卧房,带浴室一间。连日造访客人不绝,均为政府要员,大家都抱了悲痛心情谈国事。秉是非常爱国的人,这场变局对他的刺激实在太大了!因旅馆只有一间房太局促,有人介绍香港凤辉台有一房屋出租,可租下暂住。二十四日下午,我们两人去看过后很满意,当即租下,预备第二天迁往,不料当夜秉即出事,此屋竟成治丧处所!

十二月二十四日系圣诞夜,晚间香港方面有位陈伯年先生请我俩去他家晚宴,共度圣诞夜。我因有些不适不愿去,所以秉也没去,两人在旅馆吃陈树阶君(广东人,他的伯父与秉同科进士,对秉执晚辈礼,热心红十字会会务)家送来菜肴作为晚餐。餐毕,秉出去散步,看见附近有马戏团,将于翌日上演,可预售入场券,即回寓邀我去买四张入场券,预备送许地山小孩。后回寓看报,写信。他写了四封信,一与长沙朱经农,为慈幼院分院院址事;一与重庆熊芷;一与上海红十字会,为伤兵医院事;一与上海家中,至此已深夜十二时。

秉多年来有就寝前打一小时坐的习惯。打坐时将灯熄灭,不要人在身旁。但此时的旅馆只有一卧室,他打坐时我只好退至浴室,每次他打完坐叫我出来。二十四日夜我等了好久没有叫,我打开浴室门一看,秉睡在床上,我有些不高兴说:“为什么不叫我出来?我等得不耐烦。”他说:“我头痛。”刚说完就呕吐,不到五分钟又吐了!吓得我手足无所措。这时他勉强用僵硬的声音说:“中……风……”虽说不清楚,但听得懂。我立即按电铃叫旅馆服务生,没有人来,我想应该打电话告诉朱庭祺(中日战事初期,盐务稽核所有一办事处设在“香港大饭店”,朱为总办,在此办公),但不敢离开秉,于是疯狂地向邻室敲门求助。幸尚有一英国妇人出来,我求她在秉床前站一站,我去打电话。正在叫天不应,呼地不灵的时刻,旅馆的老板娘Mrs.Gardner来了,我求她赶快代请医生。医生来了,看一看秉的瞳孔及呕吐物,便与Mrs.Gardner窃窃私语,不久救护车来了,要把秉抬上担架送进医院,我不肯搬动病人,我要等朱庭祺来,医生推我一把说:“Are you crazy? You think he can wait any more?”(您疯了?您以为他能等下去吗?)至此我才知道病情的严重。病人送上救护车,医生不肯跟去,说是圣诞夜,我拉牢他定要他一起去,并告诉他病人是谁,医生说他到过北平,知道熊某某,愿意同去。到了九龙医院,秉又吐一次。送入病房,头上放了冰袋,他好像熟睡一样大打其呼。此时朱庭祺、许地山、陈树阶都已赶到。他们劝我不要过分焦急,朱说要去打电报给熊芷等,许要去另请医生会诊,(其实他们已知病人无救,都去预备后事了,只是不肯告我实情。)留下只有陈树阶和我两人。我忽然想起下午在轮渡上,遇到慈幼院毕业生朱福海在香港某旅馆,他留下电话号码,当即叫他来。(秉半生为香山慈幼院辛劳,此时尚有一学生送终,是否也是上苍的安排?)朱来不久,秉忽停止打呼,我立刻要特别护士找医生。医生一到即命令护士用氧气,可是病人已没有呼吸,我急着要医生打强心针,医生不理,大家都僵在那儿,一会儿医生轻声说:“He?蒺s gone!”(他已经走了!)于是我疯狂似地呼天抢地,不能自持,好像这就是世界末日!医生看我如此哀伤痛哭:也两眼潮湿,拍拍我肩膀劝慰说:“It?蒺s God?蒺s will.”(这是上帝的旨意)晴天霹雳,巨星陨落,秉竟于民国二十六年十二月二十五日清晨六时撒手尘寰了!享年六十有八。

平日秉的健康良好,精神充沛,喜爱游山玩水,探访名胜,待人接物,谦和亲切,不易发脾气。我们结缡三载,未曾有过片言只语的争执。以秉的豁达心境慈爱胸怀,似应享耄耋之年,乃因初期抗战失利,在港时一群政府官员的悲观论调,致他受刺激太深,精神负担过重,骤然丧生!那时我如痴如狂,不知身在何处,只觉这是一个噩梦,无法相信秉已弃我而去了!人的生命会如此脆弱?我有生之年,这是第一次看见几小时以前还是活跳跳的人,几小时以后便人天殊途!能相信吗?但残酷的事实摆在眼前,不由人不相信这个噩梦是真的。我还须坚强起来主持丧事。

丧事完毕,我孤零零一人回沪寓,一进门便痛哭失声!家中一草一木皆令我伤心。这个家庭是秉与我二人共同建设起来的,在这儿有甜蜜的回忆,无尽的相思。一个月前双双携手离家,一个月后我变成畸零人!此景此情,将何以堪?终日恍恍惚惚沉沦于哀痛深渊,无以自拔。几次想追随秉于地下,藉以解脱。适此时香山慈幼院董事会在沪举行临时会议,议决院长一席聘我继任。聘书送到时,绕室彷徨,不知如何决定。倘接受聘书,当时国家正在水深火热中,自己能否活下去,尚不得而知,哪有心情为慈幼院效劳?倘不接受聘书,似有违当年秉与我结婚时的愿望(即秉要找一位能代他继续办理慈幼院的妻子)。几经考虑,为了秉的事业,为了数百名需要扶养的儿童,终于接下这副重担,勉强振作,竭尽所能。