“好,被我发现了!”

尖而细的声音从厨房窗外的地方发出来,说话的是我们那长睫毛的老三。俗话说得好:“大的傻,二的乖,三的歪”,她总比别人名堂多。

这一声尖叫有了反应,睡懒觉的老大,吃点心的老二,连那摇摇学步的老四,都奔向厨房去了。只见四个脑袋扎作一堆,正围在那儿看什么东西。啊,糟了!我想起来了,那是放簸箕的地方,昨天晚上……

“看!”仍然是歪姑娘的声音,“这是什么?橘子皮?花生皮?还有……”

“陈皮梅的核儿!”老大说。

“包酥糖的纸!”老二说。

然后四张小脸抬起来冲着我,长睫毛的那个,把眼睛使劲挤一下,头一斜,带着质问的口气:“讲出道理来呀!”

我望着正在刮胡子的他,做无可奈何的苦笑。我的道理还没有编出来呢,又来了一嗓子干脆的:“赔!”

没话说,最后我们总算讲妥了,以一场电影来赔偿我们昨晚“偷吃东西”的过失。因为“偷吃东西”是我们在孩子面前所犯的最严重的“欺骗罪”。

我们喜欢在孩子睡觉以后吃一点东西,没有人抢,没有分配不均的纠纷。在静静的夜里,我们一面看着书报,一面剥着炒花生,,好像夜半的老鼠在纸篓里翻动花生壳的声音。

我们随手把皮壳塞进小茶几上的玻璃烟缸里,留待明天再倒掉。可是明天问题就来了,群儿早起,早在仆妇还没打扫之前,就发现塞满了的烟缸。

“哪儿来的花生皮?”我被质问了,匆忙之间拿了一句瞎话来搪塞,“王伯伯来了,带了他家大宝,当然要买点儿东西给他吃呀!”我一说瞎话就要咽唾沫。

但是王伯伯不会天天带大宝来的,我们的瞎话揭穿了。他们每天早晨调查烟缸、纸篓。我们不得不在“偷吃”之后,做一番“灭迹”工作。

“我一定要等,”有一次我们预备去看晚场电影,在穿鞋的时候,听见老二对老三说,“他们一定会带回东西来偷偷吃的。”“我也一定不睡!”老三也下了决心。

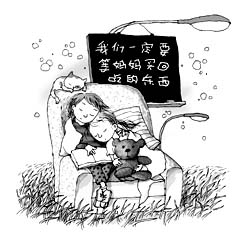

这一晚我们没忘记两个发誓等待的孩子,特意多买了几块泡泡糖。可是进门没听见欢呼声,天可怜见,一对难姊难妹合坐在一张沙发上竟睡着了!两个小身体裹在一件我的大衣里,冷得缩做一团。墙上挂的小黑板上写了几个粉笔字:“我们一定要等妈妈买回吃的东西”,旁边还很讲究地写上注音符号呢!把她们抱上床,我试着轻轻地喊,“喂,醒醒,糖买回来啦!”两只眼睛努力地睁开来,可是一下子又闭上了,她们实在太困了。

第二天早上,当她们在枕头边发现了留给她们的糖,高兴得直喊奇怪,她们忘记是怎么没等着妈妈而回到床上睡的事了。

但这并没减轻我们的灭迹工作,当烟缸、纸篓都失效的时候,我居然聪明地想到厨房外的簸箕。谁想还是“人藏俱获”了!

讲条件也不容易,他们喊价很高:一场电影,一个橘子,一块泡泡糖,电影看完还得去吃四喜汤团。一直压到最后只剩一场电影,是很费了一些口舌的。

逢到这时,母亲就会骂我:“惯得不像样儿!”她总嫌我不会管孩子,我承认这一点。但是母亲说这种话的时候,完全忘了她自己曾经有几个淘气的女儿了!

我实在不会管孩子,我的尊严的面孔常常被我的不够尊严的心情所击破。这种情形,似乎我家老二最能给我道破。

发泄最痛快,在屋小、人多、事杂的生活环境下,孩子们有时有些不太紧要的过错,也不由得让人冒火儿,其实只是想借此发泄一下罢了。怒气消了,怒容还挂在脸上,我们对绷着脸。但是孩子挨了骂的样子,实在令人发噱,我努力抑制住几乎可以发出的狂笑,把头转过去不看他们;或者用一张报遮住了脸,立刻把噘着的嘴唇松开来。这时我可以听见老二的声音,她轻轻地对老三说:“妈妈想笑了!”

果然我真忍不住地笑了起来,孩子们恐怕也早就想笑了吧,我们笑成一堆,好像在看滑稽电影。

老大虽然是个粗心大意的男孩子,却也知母甚深,三年前还在小学读书时,便在一篇题为《我的家庭》的作文里,把我分析了一下:

“我的母亲出生在日本大阪。六岁去北平,国语讲得很好。她很能吃苦耐劳,有一次我参加讲演要穿新制服,她费了一晚上的工夫就给我缝好了,不过她的脾气很暴躁,大概是生活压迫的缘故。”看到末一句我又忍不住笑了。

我曾经把我的孩子称为“三只丑小鸭”。但这称号在维持了八年之后的去年是不适宜了,因为我们又有了第四只。我用食指轻划着她的小红脸,心中是一片快乐,看着这个从我身体里分化出来的小肉体,给了我许多对人生神秘和奥妙的感觉,所以我整天搂着我的婴儿,不断地亲吻和喃喃自语。我的北平朋友用艳羡的口吻骂我,“瞧,疼孩子疼得多寒碜!”人生有许多快乐的事情,再没有比做一个新生婴儿的母亲更快乐。

人们会问到我四只鸭子的性别,几个男的?几个女的?说到这,我又不免要多嗦几句:

当一些自命为会算命看相的朋友看到我时,从前身、背影、侧面,都断定我将要再做一个男孩的母亲。我也有这种感觉,因为我已经有的是一个男孩和两个女孩。不看见戏台上的龙套吗?总是一边儿站两个才相衬。但是我们的第四个龙套竟走错了,她站到已经有了两个的那边去了,给我们形成了三个女孩和一个男孩的比例,我不免有点懊丧。

因此外面有了谣言,人们在说我重男轻女了,这真冤枉,老四一直就是我的心肝宝贝!我的丈夫便拿龙套的比喻向人们解释,他说:“你们几时见过戏台上的龙套是一边儿站三个?一边儿站一个的呀?”

但是这种场面我倒是见过一次,那年票友唱戏大家起哄,真把龙套故意摆成三比一,专为博观众一乐,这是喜剧。

我是快乐的女人,我们家一向充满喜剧的气氛,随时都有令人发笑的可能,那么天赐我三与一之比,是有道理的了!