那是20世纪50年代中期,我6岁,上小学一年级,是老祖母溺爱的陈氏家族的独子。祖母,当然恨不得我在她的眼皮下,跟着她去买菜、串门,而珠海路码头下的海滩,却是我流连忘返的所在。

没有什么比海滩和码头更适合孩子们玩耍。层层叠叠而来又层层叠叠而退的海浪,像是充满了灵性,和你嬉戏打闹。沙滩上的每一块石头下面,都躲藏着无数的小螃蟹,把石块掀开来,它们像溃散的兵士一样四处逃窜。而捉拿这些溃散的小螃蟹,把它们装入瓶子,就成为了我永远的功课,我也曾向年龄稍长的孩子学习,回家找一把铁锨,在沙滩上寻觅,发现沙虫独特的气眼,一锨铲下去,居然也能挖出北部湾特产的沙虫。挖了几条便觉战果辉煌,兴冲冲地跑回家去,让祖母煲汤。而码头上渔船归来之夜,更是北海人盛大的节日,此时也成为了孩子们释放自由天性的时光。我现在已经记不准那是深夜还是黎明时分了。反正正是我们已经酣睡的时候,屋外忽然传来巨大的喧闹声,把我们从梦中惊醒。以从未有过的兴奋从床上跃起,穿衣找鞋,追着祖母奔将出去,只见满街走动着人影,许多人手里晃动着桅灯,渔民们把一筐一筐新鲜的海产抬下船,沿着码头排在岸边,祖母们或许是被海货所吸引,不再对我们严加管束,或许是要价还价的声浪过于嘈杂,无心理会我们的喧闹。我们就在讨价还价的人流中转来绕去,我们还趁机窜到摇橹船上,一趟一趟往来于码头和锚地之间……玩够了,我们被挎着菜篮的祖母们牵着回家,尽管不情愿,倒也不反抗,因为跑了一夜,说实在的有些饿了。祖母回到家,第一件事就是收拾新买的鱼虾。新鲜的煎鱼和甜美的鱼汤,是多么好吃啊!……

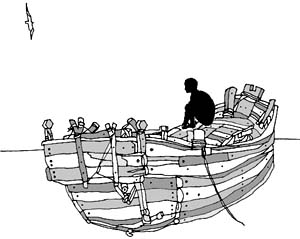

家乡的沙滩和码头留给少年的我无尽无休的回忆,但当年站在沙滩上最惹动我心思的,竟然还不是这些,而是散落在沙滩上的木屑片。有一天我呆坐在码头上远眺,不经意间看见了它们。我知道它们都来自眼前这浩淼无际水天茫茫的大海,我便老想着在遥远的地方,有一艘船曾经经受了狂风巨浪的撕扯,最终被扯成了碎片,又被送到岸上来。我越想,越认定这些就是那撕扯的残骸。想到这里,心里越发悸动起来。现在回想起来,当初心灵的悸动,恐怕还和祖母告诉我的一些家族故事大有关系。我们家族似乎是有一种出走的传统。那就是我爷爷的哥哥——我应该叫伯爷的——在20世纪20年代的某一天离家出走了,那时他才十几岁。他出走的时候,他的妈妈,也就是我的曾祖母,正带着他和我的爷爷在北海街头卖饼。那时的南中国沿海,正流行着到南洋发财的梦想。我的爷爷和伯爷,并不甘心于卖饼为生,于是两兄弟密谋了出走的计划。长子的出走,使曾祖母悲痛欲绝,她却没有想到这就是陈氏家族中兴的开始:几年后,我的伯爷竟衣锦还乡了。据说,他是在印尼苦干,创下了浩大的基业。回国以后,伯爷把在印尼赚的钱交给仍在卖饼的弟弟——也就是我的爷爷打理,陈家联合几家华侨,成立了北海第一家股份公司——“东华电灯公司”,由此,陈家逐渐发达成北海的豪门……而少年的我,常常被先辈们的壮举而感动着。甚至一看到那些碎木片,就不由得想起漂泊向南洋的船。

我没有研究过儿童心理学,因此我无法解释为什么这散落于海滩上的木片何以又让我想起了自己的父亲,引起我心灵越发强烈的悸动。其实无论是时间还是空间,我都没有任何理由把他们联系在一起。那时我已经6岁,却还从未见过我的父亲。1949年我母亲怀我不久,我父亲就乘船到广州去了,名为求学,实际也因为厌倦了封建大家庭中的倾轧。最为惊心动魄的事情是,他所乘的船在南海七星洋遇到了台风,倾覆于海中,他抱着一根木头,在4层楼高的海浪间漂荡,差一点使我成为遗腹子。祖母说,父亲行李尽失,几乎是赤条条回到家中,又打点行囊,负笈远行。父亲到广州后,恰逢广州解放,他便参加了革命,被派往北京,到人民大学学习,留校任教。就这样,直到6岁,我所认识的父亲,都来自从北京寄回的照片。我想,或许是关于父亲的故事里有一条被七星洋的风浪撕扯碎的船?当时我甚至冒出了一个古怪的念头,我认定这些碎木片来自七星洋。

这世界上曾经有过、还将继续有无数孩子出走的故事,有的原因清晰明了,有的原因却朦胧难辨,成人后,回想当年出走的原因,我还是难以自圆其说。我的祖母和亲戚们,对我关爱有加,并没有丝毫的责罚或冷漠,我的妈妈当时在桂林读大学,不时有书信慰抚,也不时回来看望我和姐姐。到底我为什么要出走?我只能解释为对新生活的好奇和对父亲的渴望。

在海滩上看见那些碎木片之后,我决定离开我的祖母出走了。

我毫无准备。一个6岁的孩子,你还指望他备好充足的粮草衣物、细软钱财进行一番“胜利大逃亡”吗?

我家的门外,是一个大空场。空场上停满了木轱辘牛车。农人们赶着牛们,吱吱扭扭拉它们前行。远远的,我看见平林漠漠,树梢上有高耸的高压线,当时我认定那就是和火车有关的东西。火车我是听说过的,我的爸爸,就是坐火车到北京去的,然而火车是什么样,我没见过。我认为,高压线那边,就是火车站,到了那儿,就可以去找到我的爸爸了。我佯装要坐牛车兜风,哀求一个农民,把我抱上了他的牛车。牛车沿着泥泞的土路,朝远处走去。

家,是越来越远了。天,也越来越黑了。赶牛车的把式时不时地发问,孩子你还不下车吗?天黑了可回不了家了呀!当时我往前望望,已经看不见“火车站”的影子,往后看看,我家的庭院也隐没在暮色里,心中一阵恐慌。突然从牛车上蹦下来,踏着泥泞,飞也似的往家跑去……

我的祖母正在家里为我的迟迟不归而心焦,部署着我的姑们姨们准备四下寻访,见我两脚泥巴一身汗水出现在门口,自然是破涕为笑,骂了几句,以为我贪玩不归,哪里知道我实行了一次未遂的出走!

回顾我的大半生,出走,似乎构成了我心灵的主旋律。有些成功了,有些和少年时这次一样,未遂其愿。不管是否如愿,换一种生活,换一种活法,这念头一直在我的心中蠢蠢欲动。

或许,来源于家族的遗传?或许,来源于少年时代的尝试?

当然,写出这些,决不希望少年朋友也去尝试,但我希望每一个人不要因为岁月的淘洗,磨灭了一颗“走异路、寻他乡”的心。

(徐晓月摘自《散文·海外版》2005年第6期,杜凤宝图)