那以后的许多年里,我惟一试图做到的就是努力遗忘父亲——用我的幼稚遗忘,也用我的成熟遗忘;用我的失落遗忘,也用我的成功遗忘;用我的痛苦遗忘,也用我的幸福遗忘……

1

这是一个难以启齿的手术,一个十分小,却十分痛苦的手术。

夏日里的一个午后,我躺在了医院里那令人畏惧的白床上——五针麻药打下去,手术并不疼,只是太让人紧张。我无法自制地拼命感受着手术室里那特有的气味、那身旁的白衣;感受着那刀剪的声音、那轻轻碰击着身体的双手……感受着我所能想象的一切。汗从我全身的每一个毛孔同时渗透出来,冰凉地停留在我的皮肤上、头发里,跌落在雪白的床单上。实习医生赶过来给我检查脉搏,我紧紧地抓住那只瘦手,如同捞到了一根救命稻草,死也不肯放开。

医生说着笑话,企图使我放松。他说,手术要是做坏了,他把他的给我换上。还真有护士接上说,别说,移植什么的都有,还真就没听说移植这个的。

我哆哆嗦嗦地对医生说,“我信任你——”

“什么?不信任我——”

“是信任,从我见到你的第一面——”

真的,我说的是实话。

当然,这信任的基础来自一位经他手术的熟人,来自那一番或者真实或者言过其实的介绍,但初诊时的他的敏锐、干练以及特有的幽默验证和加深了这信任。

然而,无论如何,生命不在自己手里是最可怕的。

刀剪不停地响着——

我觉得,我正在失去的不是身体上多余的部分,而是我的生命。我的生命正在被蚕食,仿佛只剩下了他牵动着的这一丝,纤细极了,只消轻轻一碰,生命便会离我而去——那一刻,生活中的一切都在改变,情感、价值、恩怨……

2

医生说,这病有遗传。

果真遗传!

记得小时候常常看到父亲蹲在热气腾腾的盆子上,原本精神奕奕的脸上满是不堪。保姆赵妈说,你爸太爱干净了,死后得生蛆。妈说,那是病,叫痔疮,十男九痔。

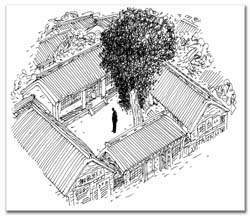

父亲的确爱干净。这和那个养育了他的小村子极不相称。“文革”时,我曾被迫去过那里。那儿尽管有一个和父亲有关的大院子,从村前一直通到村后,十分显赫,但那里是绝对的闭塞和落后。

我花一毛钱买了一块拳头大小的酱驴肉,于是,紧紧追着卖肉人的一大群衣衫褴褛的孩子立刻把我围了起来,每个孩子的手里都拎着一只拾柴禾的箩筐,村里村外的树凡是他们能够够着的地方树皮都被扒光了……

我没见过的祖父死于疾病。听父亲说,他是全村惟一不用动手没有地也可以生活的人,因为他有富亲戚。在农村,一个穷人有三家富亲戚不算穷,但一户富裕人家若有三家穷亲戚也富不起来。祖父很早失去了妻子,把伯父过继给别人,自己背着心爱的父亲、抱着叔叔打发日子,可他没有忘记早早把聪颖过人的父亲送进学堂。

父亲得益于离家不远的县城里惟一一所教会中学。父亲一生没成就什么大事,但他每每引以为自豪的是,几个后来在中国历史上拥有大小名气的同窗当时的学习成绩都在他以下。

父亲是穿着实纳帮布鞋、扛着粗布铺盖来北京求学的,城门楼里一股风,忽地吹落了他头上的草帽,引来了四周的奚落。父亲的眼前却只有油灯下祖父为他打点行装的身影;耳边只有临别时祖父的一句话:记住,成功不成功你都不许回家。

或许是那四周的奚落,或许是祖父的叮嘱,成就了父亲一生的自强,也成就了父亲一生的倔强。在这能人荟萃的京畿之地,父亲不仅完成了学业,还成了家,拥有了一份不大不小的产业。

伴着成功那曾经的贫困落后已离父亲越来越远,但他依旧不敢忘却,不敢忘却他身后那片小小的村庄。小村是源头,他的生命之水正是从那里汩汩流出——

出身于贫困,白手起家的父亲热情地迎来了新中国的诞生,积极地投身于社会主义建设。但他却没有想到,性格里那股子纯粹农民式的倔强会让他在日后一个又一个的历史事件中倒下——一场“反右”,他空抛了二十年的岁月;“文革”劫难后的晚年,又在无尽的凄清中度过……

3

从我记事起,父亲就成了我们这个社会的敌人。终日和敌人生活在一起而又渴望被社会接纳的我,也从记事起就开始千方百计地鄙夷、仇视我的父亲。

刚满十五岁,我就向团组织递交了申请书,但是,从一踏进校门就担任班干部、年年捧回三好奖状的我,面对的却是无望的考验。我第一次体会到政治生命对我来说好比是水中的月,天边的星;我第一次从心底萌发出对父亲的痛恶。

“文革”,我得到了报复的机会。

一天,我把一份《红卫兵通令》扔到刚刚挨完批斗的父亲面前,并找来了街道红卫兵,勒令他滚回老家去。

父亲抵御不了亲生女儿的仇视,终于违背了父命。但他没能衣锦荣归,随身的,依旧只有一卷铺盖。家乡不愿留他,多一个人就多一分贫穷;亲人们不想认他,嫌他风光时没给他们好处。父亲只好又扛着铺盖回来了。

再一次走进城门楼时,父亲感觉他真的已经很老了——物换星移,标语和大字报替代了多年前的那片奚落;耳边,再也听不见祖父的叮咛,只剩下女儿仇恨的呵斥——

4

无法遗弃就只好选择遗忘。

那以后的许多年里,我惟一试图做到的就是努力遗忘父亲——用我的幼稚遗忘,也用我的成熟遗忘;用我的失落遗忘,也用我的成功遗忘;用我的痛苦遗忘,也用我的幸福遗忘……我甚至想过,报复所仇视的人最好的办法就是把他彻底遗忘。

十七岁的那个冬天,对我来说是从未有过的寒冷。一连六个晚上,我蹲在农垦部招待所的窗下。为了离开家、离开父亲,我第一个报了名去东北。但学校说我家庭问题严重没有资格。我已经写过六份申请,那天深夜,我终于鼓足勇气又一次推开了招工办的房门——

火车驶离北京站的那一刻,我没流一滴眼泪,只是疲惫地扒在车门上,望着窗外。窗外是一片无尽的灰色,遮掩着我的未来也遮盖了我的过去,我被那片灰色抚慰着。

突然,一个熟悉的身影出现在我的视野里——父亲正站在铁道旁的一个土丘上,拼命挥动着他手中的帽子,一边张着大嘴狂喊着——

强大的气流掀起他的白发,掀起他的衣襟,也掀起了我刚刚封上的记忆——

我愤怒地扭转头,泪水却涌泉一般冲出眼眶……

黑土地上三个寒暑的辛勤劳动,换作了贫下中农由衷的信任。于是,教育他们后代的重任落在了我这个“可教育好子女”的肩上。我越发如履薄冰,时时处处警惕着自己。

也是一个大冷天,我顶风冒雪一连走访了五六个学生家后回到宿舍。一封已被人拆开的信正横在我的铺位上。信封出奇地大,白的,落款处只有“北京”两个字,带给我一种莫名其妙的恐惧。

果然,信是几年未通音信的父亲写来的。我一把揉了信纸,冲出房门——

风雪依旧无情地肆虐着,天地间一片混沌。我的眼前也是一片混沌。

三年,一千个日日夜夜,我竭力冷却每一丝发烫的记忆,竭力在遗忘中生活,贫下中农的认同终于使我洗清了自己。却没成想,父亲会突然出现在身后,一拳将我重新击入污水中,果真,那封信成为我没有和家庭划清界线的把柄,成为我与团组织之间又一道难以逾越的鸿沟。

如同以前一样,父亲在信的开头依旧唤着我的乳名。我有着一个很大气的名字,父亲取的,但他却是我众多的亲人当中惟一一个从没呼唤过我大名的人。信中说,前不久一个老朋友的儿子去看望他,临走时,掏出了身上仅有的十块钱。老朋友的儿子也在东北,和我是近邻,父亲希望我无论如何替他还上这钱。

父亲那时正在扫马路,每月的报酬只有十二块钱,十块钱对他来说,无疑是雪中之炭火。我每月挣二十五块钱,虽然一大半是母亲和弟弟妹妹们的活命钱,但再挤挤也还能慢慢挤出十块。

那封信在我身上揣了好几天,终于,变成碎屑,随风飘散得无影无踪。留给我又一次遗忘的快慰,也留下了又一次遗忘的痛苦。

许多年后,父亲失去了多年的财产、名誉、地位突然又回到他的身边。他几次托人捎话,想见见我,还把幸存的惟一一张全家合影翻拍后,送给我们兄弟姐妹每人一张。而给我的那张,正是那陪伴了父亲整整十三年的幸存者。照片的边缘已有点发黄,照片的背后,密密麻麻记载着我离开北京时,父亲站在那个土岗上所看到的一切。

我把照片深藏在相册的倒数第几页。一位同事偶然发现了它,问我那上面都是谁,我慌忙夺过相册说是亲戚一家。从那以后,这张照片便永远沉入了箱底。

几年以后,我见到了父亲,是在一家医院的太平间。

那天,我本想不去,所以去得很晚。我走进医院时,父亲已被抬到院子里,身旁齐刷刷站着他三房太太的十来个儿女,他生前的单位和他所在的党里的人。

一贯孝顺的弟弟一边俯下身去用酒精给父亲擦脸,擦手,一边哽咽着说:爸一辈子爱干净,也得让他干干净净地走,话没说完,院子里已是一片哭声。这场面、这哭声出乎我们每个人的意料,也是父亲绝不会想到的。

尾随着悲恸至极的兄长,我走到父亲的跟前。我没有流泪,甚至没有感到哀伤,我木呆呆地面对父亲,面对着他那刚刚被擦过的脸——

父亲的两眼微微张着,似有难以瞑目的事情;脸上有点泛绿,像蒙着一层淡淡的霉斑,我突然想起保姆说过的话:你爸太干净了,死后得生蛆。我赶紧扭过身,紧闭上眼,我在想:人死了,一切都不存在了,不会再有记忆,自然也无须再去遗忘。

父亲去世前,叮嘱弟弟一定把他送回祖父的身边,说是生前没尽孝,死后要给祖父垫脚。父亲孤独地走了,那片荒草萋萋的墓地,早已辨不出究竟哪儿是祖父的坟茔。

只身在外闯荡了整整一个花甲的父亲,终于又回到了那个小小的村庄。家乡已没有什么亲人了,亲人们都散落在远离荒僻、充满喧嚣的城市里。父亲还是要回去,回去是他惟一的遗愿,关于财产他却没留下只言片语。

因为父亲无法遗忘——

5

父亲去世后,同父异母的姐姐为了一份房产,我们兄弟姐妹都成了被告。起诉书上赫然写着我的名字,那是我生平第一次见到的诉讼状。

状告结果,父亲六十年的奋斗变成了我们每人名下一笔微乎其微的财产。我没有去认领,看也没看就把判决书扔掉了。

然而,曾经努力遗忘的东西竟然有着那么鲜活的生命力——

每当我面对镜子打量自己,脑海里渐渐浮现的总是父亲的影像;兄弟姐妹们相聚时,我常常惊异:面对面的简直就是父亲,一个笑容、一个动作、一个酷似父亲的声音;睡梦中,童年生活的院子依旧是我永远的家,每一块青砖、每一片草叶都烙印着眷恋。尽管,它们已分属不同的主人;尽管,主人都是父亲的后代,但他们无法替代父亲,无法替代我的记忆里的家……

直到有一天,我翻检以前写下的东西,发现我为之动情、为之流泪、为之心碎的男性们身上都闪动着父亲的影子,我才意识到:这是一种永无止息的痛苦,是一种无法割舍的东西。我才想到:千方百计地去遗忘正是由于我无法遗忘。

夜深人静的夜晚,我回首自己走过的路——

每一个歪歪斜斜的脚印里,都凸现着父亲式的自强,也凸现着父亲式的倔强。

莫非,这就是那深藏于每一个细胞、流淌在每一滴血液里的基因?我情不自禁翻出一本《人体解剖学》,面对那些透着无穷活力的五彩缤纷的器官,我终于看到了那无从看到却又无所不在更富有生命力的东西——基因,它包括了许许多多的符号:情感的符号,行为的符号,生命的符号……它无所不包,正在一代又一代地延续流淌,顽强地延续流淌——

我的泪濡湿了眼前的画面。

我真想面对所有的人,大声说一句我以前从没想说的话:我爱父亲!我爱他的善、他的恶、他的美、他的丑、他的温情、他的残酷……我爱他的一切。因为只有这一切,才构成了我的父亲,才构成了给予我生命的父亲。而他的一切也已留在我的骨血里、我的细胞里、我的外表、我的内心、我的思想以至我的灵魂深处。

这是遗传。

连病都会有遗传。

(谢北北摘自《上海文学》2002年第12期,潘树声图)