来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_537a68390102xapz.html

清华大学于2008年7月收藏的一批战国竹简,被称为“清华简”。经碳14测定证实,清华简是战国中晚期文物,文字风格主要是楚国的,简的数量一共约有2500枚(包括少数残断简),在迄今发现的战国竹简中为数较多。清华简在秦之前就被埋入地下,未经“焚书坑儒”影响,所以能够最大限度地展现先秦古籍的原貌,研究它们有助于了解中华文化的初期面貌和发展脉络。

清华简,是从国内某处战国古墓被盗挖后私运到香港,大概在2006年现身香港,因为学术机构不能购买盗掘文物,所以清华只能委托校友以捐赠的方式从香港抢救回来。拿去北大做AMS碳14年代测定,经树轮校正的年份是:公元前305±30年,也就是战国中期偏晚。因其是盗掘后通过非法渠道偷运至香港转手多次,为了保护销赃渠道拒绝透露上家,是文物商的「行规」,作为学术机构的清华无法追查其来源,只能推测其来自湖北。2008年10月开了鉴定会,参与鉴定的11位专家基本是来自外单位的考古历史文献古文字领域的著名学者(鉴定组组长是李伯谦和裘锡圭),现在怀疑是假的的人,无一例外都不是搞古文字学的。清华简迄今已整理出了四辑,还会以每年一辑的速度继续出,研究者可以透过高清照片仔细研究这批简的文字和简形,买不起书的,网上有电子版可以看到。

一、清华简经测定含水量是近400%的饱水竹简,朽软脆弱就像开水煮熟的面条一样,这种程度现代技术难以企及。且数量巨大两千多枚,造假要想通过碳14测试的办法是写在战国无字简上,但是找来那么多战国的饱水无字竹简不太可能(木简倒是有可能的,以前发生过拿古墓棺椁造假简的事情)。就算能找到竹简也要有合适的墨水,写上去不能脱落不能浸染,原中国文化遗产研究院主任胡平生先生介绍自己曾会同简牍保护的同行亲自做过实验,在古竹片上用明清时期的古墨写字极为困难,根本无法与竹片浑然一体。就算能研制出墨水,这批简还有一个特点,入藏清洗时发现有些竹简表面有一层污垢板结成的坚硬外壳,就如清华大学出土文献研究与保护中心研究员李均明先生说的:“有谁能造假造出几千年前的污垢?”

二、清华简大部分都有契口,存在编纶编联的痕迹,有的有朱砂格线,有的还发现背面有丝织品粘接加固的残迹,放大高清照片可以看到腐烂的编绳或者织物留下的痕迹。简册制度最近一个重要发现是出土竹简背面往往有人为刻划用以标识简序的划痕,这是一个本科生孙沛阳2010年1月参加北大简整理时发现的。他还观察到包山楚简和上博楚简也存在类似的墨线和划痕,并推测这类痕迹与竹简编联有关。清华简整理时同样发现了简背规律性斜线划痕,似用刀、锥一类的利器所为,有些篇特别明显,整理拍照时候把简的背面也拍出来了。清华简入藏时间,是在这一发现前几年。其他还有数字编号和简册折页式收卷方式等,都是通过清华简发现的新知。

三、伪造简的内容,几乎都是抄传世古籍或者拼凑已经发表的出土文献而成,因为如此作伪最容易。且露马脚的风险最小。但清华简的内容大多是前所未见或是只有著录的先秦佚籍,还不是一篇,是几十篇,从已发表的来看伪造的话对造假者的文学、古文字学、古音韵学、古文献学、古代史以及思想史等方面的知识水平要求高的不可想象。特别是里面有佶屈聱牙的商周文献,其难度还要再上一层,更不用说还有人身图,古算具等现代人完全想不到的东西。

四、清华简的书法不仅符合战国文字特点而且非常典雅精整,且由不同书手抄录而成,各篇书写风格笔法自成一格,仅清华简第一辑九篇文献就有七位书手,我想清华简出完的话书手起码也有几十位,伪造的话得先找来那么多楚文字方面造诣极高的书法家。

五、古文字学家利用清华简考释出了以前弄不明白的疑难字(例:由清华简释解古文字一例--《史学集刊》2012年03期),能和以往的出土文献构成完整的证据链,要是假的,那造假者必定比清华复旦的一干古文字学者水平还要高。要么就是造假者手上有一大批谁也没见过的楚简真品。

六、清华简上有不少新见的古文字,如果清华简所用的文字还能够与在清华简之后出土的文字资料相印证,那真假就可以定论了,因为就算存在一批「顶尖古文字学家」有组织地造伪简,也不可能有人能提前知道尚未出土的文字材料。上博楚简就得到了后来出土的左冢漆梮印证,所以让我们拭目以待。

七、文献所叙之事或之理的真假与文献本身真伪是两个问题。比如《封神演义》当作商周文献是假的,作为明代书籍是真的;马王堆黄帝四经不能当做黄帝时期的材料,我们推断其为战国材料不假。清华简有些文献可能不是实录,是战国人托古之作(如《保训》《耆夜》),但是现在有人在辨伪时混淆了两者。

古文字学界是怎么辨伪的,可以参考胡平生写的《论简帛辨伪与流失简牍抢救》一文,他总结了简帛辨伪四原则:第一,文字,文法与文理。第二,材质与形制。第三,书法与书风。第四,来路与出处。清华简出土地点无法落实是非常遗憾的,但并不能作为真假的决定性论据。看过海内外不下二十批假简的胡平生先生认为清华简是伪造的“万分之一的可能性也没有”。

清华简学术上消化过程至少得十几年甚至几十年,现在才公布了不到一半,研究才刚刚展开,很多疑难没有新的证据的话现在也还回答不了,谁也不能保证自己的文字释读和文本时代断定就是正确无误的,李学勤提倡信古,简牍写的西周就断为西周的文献,所以不免落人口实。

再反驳所谓阴谋论,支持清华简的学者像裘锡圭,李零,胡平生这些人,以他们的学术地位和个性,不会去做弄脏自己羽毛的事情。论学力和负责人的位子,李学勤是最可能伪造的人,但论学术观点来说却是最不可能的人,因为到目前这批简打了李学勤三次脸:

1.新蔡葛陵简的年代推断,李学勤和刘信芳以前坚持公元前377年说,但据《楚居》与《系年》,新蔡简下限为公元前398年。

2.关于数字卦,李学勤是反对战国有数字卦的,他认为楚简所谓数字卦其实都只是卦画,李零还跟他争论过,详细可以去看李零的书《上博楚简三篇校读记》。清华简里就有一篇《筮法》专门讲数字卦的,现在李学勤承认自己错了。

3.关于伪古文尚书,李学勤之前观点是和陈寅恪一样,认为伪古文是一种古人不规范的辑佚本,是古人把一些古文尚书断简残篇加以整理补充而做成的东西,伪古文除抄撮先秦典籍的尚书引文之外的其他部分也不全是伪的,甚至写了《尚书孔传的出现时间》暗示伪孔传也是可靠的。夏商周断代工程就用了伪古文《胤征》。清华简出来后大家发现除去传世先秦古籍引用过的那些外,清华简的尚书和伪古文尚书没有一句是相同的。

通过清华简研究,我们第一次知道战国简可能存在简背编号,据此查验1993年出土的郭店简,也发现了简背编号。又比如,清华简在整理报告中首次公布了竹简背面照片,我们第一次知道,古代修治竹简时存在一种特殊工艺,就是把整根竹竿裁切成一定长度的竹筒後,用刻画工具按照一定角度,在竹筒的非竹节部位进行螺旋形刻画,以保证竹简编连後能够依序排列、严丝合缝;这是一个新知识,也在其他竹简中得到了印证。我觉得仅此二例足以证明三批简的真实性,其他通过清华简、北大简、岳麓简新识出了许多古文字更是不胜枚举。

2008年7月,校友赵伟国向母校清华大学捐赠了2388枚战国竹简。这批竹简由校友赵伟国从境外拍卖所得后捐赠给清华的。至于这批竹简的出土时间、流散过程,如今已不得而知。竹简上记录的“经、史”类书,大多数前所未见,曾任夏商周断代工程首席科学家、专家组组长的李学勤教授评价说,“这将极大地改变中国古史研究的面貌,价值难以估计”。

这批竹简于2008年7月15日被运到清华大学。校方立即组织专家,用3个月时间对它们进行了清理保护。据清理后统计,清华简中整简所占的比例很大,而且简上一般都有文字。

简的形制多种多样,最长的46厘米,最短的10厘米左右。简上的墨书文字出于不同书手,风格不尽一致,大多精整清晰。有少数简上还有红色的格线,即所谓“朱丝栏”。

2008年7月15日,装载着竹简的塑料箱通过海关抵达清华大学,一开箱大家就闻到一股刺鼻的化学药品气味。据介绍,竹简在流转海外的过程中,持有者大概为了卖个好点的价钱,用竹片把竹简托起来,但是他们用的竹片没有经过消毒处理,搞得竹简上全是霉点。其后,专家们用最小最软的画笔洗掉霉点,把竹简泡入无菌蒸馏水里。在校方的支持下,还为竹简建起了恒温恒湿的保藏室。

2008年10月14日,由11位专家组成的鉴定组得出结论:竹简的年代为战国中晚期,内容大多为前所未见的“经、史”类书。

为了印证这一论断,2008年底,北京大学加速器质谱实验室、第四纪年代测定实验室,对这批简中的无字残片标本进行了AMS碳14年代测定,经树轮矫正后,得到的数据为公元前305加减30年,即战国中晚期之际,与由古文字学观察的结果基本一致。另外,专家还请清华大学分析中心对竹简残片的含水率做了测定,结果是400%,这是曾经在水中浸泡千年才有的结果,现代人不可能做到这一点。

李学勤说:“我们大胆猜测一下,如果这批竹简出自湖北,它的制成年代是在白起伐楚(公元前278年)之前。”

拍照

在鉴定会上,专家们就提出了缓脱水,快拍照的建议。对竹简拍照,最关键的是尽可能清晰准确地表现简的原来状貌,但在不脱水的状态下,要拍出不变形的照片,却是很大的难题。为此,专家与清华美术学院的摄影家们反复试验,终于达到了比较理想的效果。

通读

拍照后,专家们将简的数码照片投影于墙壁上,一枚一枚地依次试读。这样的读法有两个不能回避的问题,一个是这批竹简久已散乱,大多数失去了原来的次序,折断的也没有拼合起来;另一个是竹简上的战国文字,久已失传,解读起来有很多障碍。

不过,专家们就像玩拼图一般,根据竹简长短,编绳位置,版式,字体和字符间距,竹简内容等对各种信息进行了综合分析,终于在竹简中找到了至少63篇书。

释读

自2009年9月以后,专家们根据已经选定的9个篇目,分头释读。每周,他们都要在研究所内开两三次研讨会,对释读成果进行汇报、讨论。“简直是琳琅满目、目不暇接,”刘国忠说,“这些竹简中蕴含的内容丰富得超乎想象,甚至连竹简上的书法都堪称赏心悦目”,工作简直成了一种享受。

2008年10月14日,清华大学邀请了李伯谦、裘锡圭等11位专家对这批竹简进行观察鉴定,专家一致认为,这批战国竹简是十分珍贵的历史文物,涉及中国传统文化的核心内容,是前所罕见的重大发现,必将受到国内外学者重视,对历史学、考古学、古文字学、文献学等许多学科将产生广泛深远的影响。

通过专家大致浏览,可以确定:

第一,这批简的性质是书籍。大家了解,已经发现的战国竹简(还有帛书),总的来说可以分成书籍和文书两大类,还有多见的遣策,即随葬物品的清单,也可附于文书类中。清华简初步观察都是严格意义的书籍,没有找出文书以及遣策。与这批竹简同来的,还有一件漆木容器的残块,上有美观复杂的彩绘图案。经过试行拼合,显示可能是原来贮放竹简的书笥。在一块残部的侧面,粘贴着一小段竹简,简上有字可以辨识,这加强了容器与简相关的可能性。

第二,这批简中的书籍大多与历史有关。如果按照传统的四部分类,有的属于经部,但其内涵仍是富于历史价值的。这与过去发现的战国竹简书籍,如著名的郭店楚简、上博简以儒、道著作占多数不同。作为随葬的书籍,总是和墓主的身份与爱好有一定关系的,比如说1972年出土的银雀山汉简主要是兵书,墓主显然是位军事家。

第三,这批简里有《尚书》。《尚书》本为古代历史文献的汇编,列于经典,是研究古史最重要的依据。秦代焚书,禁止《诗》、《书》、百家语,《尚书》大多佚失。清华简中已发现有多篇《尚书》,有些篇有传世本,如《金滕》、《康诰》、《顾命》等,但文句多有差异,甚至篇题也不相同。更多的是前所未见的佚篇,在传世本里没有,或虽见于传世本,但后者是伪古文,如《傅说之命》,即先秦不少文献引用过的《说命》,和今天流传的《说命》伪古文不是一回事。

清华简还有一项重要内容,是一种编年体的史书,所记史事上起西周之初,下到战国前期,与《春秋》经传、《史记》等对比,有许多新的内涵。特别是这种史书体裁和已看到的一些文句,都很像《竹书纪年》。清华简中的《尚书》和类似《竹书纪年》的史书,对于历史研究具有重要意义。

第一辑

2010年12月,《清华大学藏战国竹简(壹)》出版,2011年1月5日,首批成果正式发布,包括9篇文献,包括《尹至》、《尹诰》、《程寤》、《保训》、《耆夜》、《金縢》、《皇门》、《祭公》和《楚居》。其中,《尹至》、《尹诰》两篇述夏末商初之事,《程寤》、《保训》、《耆夜》三篇内容属商朝末期,《金縢》、《皇门》、《祭公》为周朝史事,而《楚居》讲述了楚国历史。

清华大学出土文献研究与保护中心主任李学勤认为首批文献有五大学术贡献:重现了《尚书》及类似典籍、澄清了一些学术史上长期争论的疑难、发现了前所未知的周代诗篇、复原了楚国历史及地理、提供了古文字特别是楚文字研究的珍贵材料。

第二辑

《清华大学藏战国竹简(贰)》收入了一部已经失传2300多年的历史著作,清华大学出土文献研究与保护中心工作人员将之命名为《系年》。《系年》一共有138支竹简,全篇共分为23章,记录了从西周初年一直到战国前期的历史,其中有许多事件不见于传世文献,可能对《左传》、《国语》、《史记》等典籍有订正作用。

第三辑

《傅说之命》三篇:简文长约45厘米,有三篇,共24支。《傅说之命》是《尚书》的一部分,然而它与东晋时梅赜所献的孔传本古文《尚书》中的《傅说之命》内容全然不同,清华简《傅说之命》的出现,和在《清华大学藏战国竹简》第一辑中刊出的《尹诰》即《咸有一德》一样,确证了传世孔传本为伪书。

《周公之琴舞》:简长45厘米,共17支,是一组乐诗,由十篇颂诗构成,这是与《大武》结构相仿的乐诗,以周公还政、成王嗣位为其内容。

《芮良夫毖》:简长44.7厘米,暂定为28支简。儆戒性质的“毖”诗,是刺讥时政的政治诗。

《良臣》:简长约32.8厘米,共11支,简文通篇连贯书写,主要记述黄帝以至春秋著名君主的良臣。

《祝辞》:是一篇巫术色彩浓厚的简文,其中记录了一些古时巫术咒语,比如遇到失火、溺水等情况时,口中念什么咒语。

《赤鹄之集汤之屋》:简长45厘米,共15支,简文引人注目的特点是有浓厚的巫术色彩。

第四辑

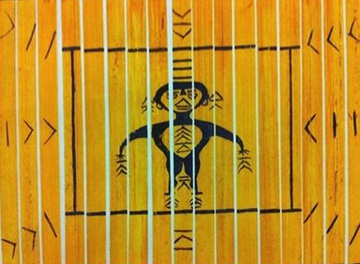

第四輯中刊出的三篇竹簡文獻——《筮法》、《別卦》與《算表》,都是傳世文獻及以往出土材料所未見的佚篇。

《筮法》、《別卦》與先秦易學相關,《算表》則是一篇具有計算功能的數學文獻。《筮法》全篇共六十三支,詳細記述占筮的原理和方法,包含大量以數位卦表現的占例。其數字卦的形式與天星觀、包山、葛陵等楚簡中的實際占筮記錄所見一致。全篇文字分欄書寫,並且附有插圖和表格,體例猶如一幅帛書。

《別卦》存簡七支(缺簡一支),每簡書七個卦名,加上簡首卦象隱含的卦名,共八個,通篇恰為六十四卦。其排列順序與馬王堆帛書《周易》一致。該篇卦象為經卦,卦名為別卦。每簡上的卦象都是此卦所包含的上卦。在某種程度上,該篇可以看作經卦衍生譜。

《算表》共二十一支簡,以表格形式包括了四種基本運算功能:(一)一位數乘法;(二)兩位數乘以一位數的乘法;(三)任意兩位數的乘法;(四)整數部分不超過兩位元數、小數字特定為0.5(實為分數)的三位元數乘法。該篇是迄今所見中國最早的數學文獻實物,是當時已廣泛使用的九九術衍生出來的運算工具,在中國乃至世界數學史上獨具特色。

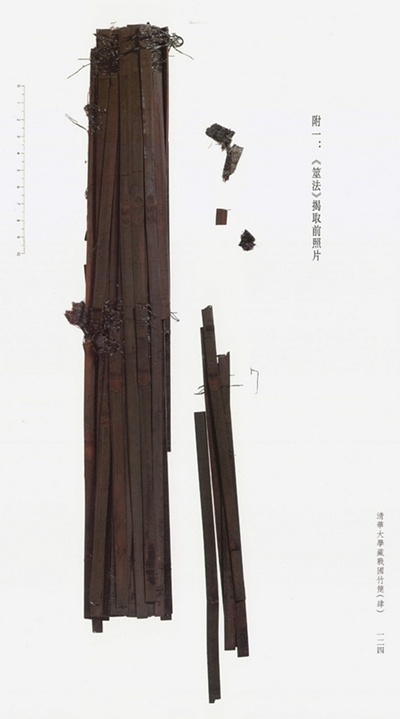

还大体保留着成卷状态的简,以及外层的丝织品残片,据说揭取过程有录像。(图片来自:《清華大學藏戰國竹簡(肆)》)

清华大学藏战国竹简

第五辑

第五辑共收录6篇战国竹书,其中5篇皆未见于传世文献。

清华大学出土文献研究与保护中心主任李学勤介绍,这6篇竹书,除《命训》见于今本《逸周书》外,其他5篇皆未见于传世文献。这批文献的整理公布,将对历史学、文献学等领域的研究提供宝贵研究资料。

其中,《厚父》篇为《尚书》佚篇,记录了周天子与夏代后人的对话,篇中文句曾为孟子援引,足证为战国时所见的《尚书》。《汤处于汤丘》、《汤在啻门》当为战国时流行的“伊尹故事”两种。《殷高宗问于三寿》载殷高宗与三寿的对话,体现出古人“德”、“义”、“信”等概念的早期认识,表达了治国与修人的思想。

还有一篇《封许之命》是周成王封吕丁于许的册命,也为《尚书》佚篇,成王所赐车马器、鼎彝正是周初“分器”之一端。吉林大学副校长、中国古文字学会会长吴振武表示,《封许之命》与西周金文用字、涉及名物皆高度吻合

《封许之命》语词、文风与西周文献、册命金文非常接近;武王在位时间较短,成王时期似更具备客观条件进行大规模分封;周王的赏赐物可分为玉器、秬鬯、车马与车马器、荐彝四类,其中金文礼器名称特别有价值,可与青铜器自铭对照作深入研究。

《厚父》叙事与大盂鼎颇为相似,反映出的周初重德的思想与当时文献亦相符合,其民本思想较周初似有所发展。

《命训》与《度训》、《常训》全篇为论体,非常引人注目,所反映的天道、人道思想过去多认为见于东周以后。

《汤处于汤丘》、《汤在啻门》两篇记载伊尹事迹,但主体还是在记言,应更接近道家类文献,与《赤鸠》更接近小说家不同,反映思想可能与早期道家君人南面之术有关。

《殷高宗问于三寿》则与战国诸子学说诸家夹杂的特点相符合 。

清华大学副校长谢维和表示,第五辑整理报告维持了高质量、高规格、高标准,首次采用了对光学照片的电分技术进行制图,为出土简帛的印刷出版推出了新的技术指标。清华大学将以此为契机,与其他高校、考古文博单位密切合作,为出土文献的整理研究作出应有贡献。

据中西书局总经理秦志华介绍,清华简第五辑整理报告,首次采用电分技术对光学照片进行制图,为出土简帛的印刷出版推出了新的技术指标,保证并提高了图版质量。

第六辑

2016年4月16日李克强总理在清华大学听取了“清华简”的最新研究成果汇报,17日上午,这份第六辑整理报告发布,共收入5篇战国佚籍,记录了春秋时期郑、齐、秦、楚诸国史事,皆为前所未见的篇章,其整理公布为历史学、文献学的研究提供了新的材料。

5篇文献分别为《郑武夫人规孺子》《郑文公问太伯》《子产》《管仲》和《子仪》。其中三篇文献记录的均是关于郑国的史事。

三篇文献涉及郑国史事, 《春秋》开篇有记载。

清华大学出土文献研究与保护中心、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心主任李学勤教授说,在清华简第三辑整理报告中,有一篇题作《良臣》的文献,特别突出了郑国的良臣,列举了“子产之师”和“子产之辅”,此次清华简第六辑整理报告中,又有三篇涉及郑国的文献。

“清华简中有如此多的篇目内容涉及郑国,是否暗示这批文献是由郑国传入楚地,是特别值得我们思考的问题。”李学勤说。

《郑武夫人规孺子》记载了郑国第二代国君郑武公逝世后,夫人武姜对继任的庄公,也就是《春秋》开篇“郑伯克段于鄢”的那位郑伯进行的规诫;《郑文公问太伯》则是郑国公族太伯规诫郑厉公之子文公的言辞。

两篇文献对郑国初期的三代国君,即桓公、武公、庄公多有涉及,讲述了《春秋》之前、两周之际的郑国史事,由于记载这一时期的史籍多阙,这两篇文献也就有着特别重要的史料价值。

李学勤说,传统上一般认为郑桓公早卒,郑国东迁实际是从第二代国君郑武公开始,而《郑文公问太伯》则明确记载郑国第一代国君郑桓公就已经“获函、訾”、“克郐”,开始了东迁启疆的进程。清华简的这一记载揭示了两周之际郑国开国时期的真实面貌,也将为春秋早期历史的研究带来新的突破。

《子仪》在《左传》中有记载。

另外两篇文献《管仲》和《子仪》中,《管仲》讲的是关于齐国史事的,采取齐桓公与管仲问答的形式,讲述治国道理,此篇虽不见于传世本《管子》,但文体与用词有许多相似之处。

《子仪》讲的是关于秦、楚史事的,讲述秦晋殽之战后,秦穆公生聚教训,为对抗晋国,转而谋求与南方的楚国联盟,释放长期囚禁在秦国的楚国重臣申公斗克(字子仪),举行隆重的典礼将其送回楚国,以此向楚成王示好。

李学勤说,《子仪》在《左传》是有记录的,但是不详尽,而在清华简里记录得是非常详细的。《子仪》简文叙述的是穆公送行时的种种情节,其中,穆公和子仪的外交辞令用的大多为诗歌和譬喻的形式,表达了秦楚穆力同心的合作意愿,有很重要的研究价值。

下辑报告将收录勾践复仇故事。

目前,清华大学出土文献研究与保护中心正在做清华简第七辑整理报告,仍是以记载春秋时期的文献为主,2017年将发布整理报告。其中一篇为《越公其事》,讲述了吴越两国的关系,勾践复仇的事情,篇幅很长,大多为前所未见的篇章。

李学勤表示,目前,还有三分之二的文献需要整理,整理完成还需要大概10年的时间,任重而道远。

发现周文王遗言

清华简经过精心的清理保护、初步释读及研究工作,最终确定这批“清华简”共为2388枚;在清华简发现的一些内容珍秘,在历史上久已失传。其中,整理出来的第一篇简书为《保训》。

《保训》全篇一共有11支简,每支22-24个字,其中第2支简上半残失,还没有找到,不过篇文大体已经齐全了。这些简有一个特点,是简的长度只有28.5厘米,字体也有点特别,所以容易引起我们的注意。这篇文章记载了周文王临终对其子武王的遗言,里面讲到尧舜和商朝祖先上甲微的传说,过去没人知道。文王想用这些史事给太子灌输一个思想观念——“中”,也就是后来说的中道,说明《保训》的思想与之后的儒学有共通之处。

保训

《保训》全篇一共有11 支简,每支22-24个字,其中第2支简上半残失,还没有找到,不过篇文大体已经齐全了。这些简有一个特点,是简的长度只有28.5厘米,字体也有点特别,所以容易引起我们的注意。

释文:(据《中国史研究2009年第3期》,李学勤《清华简<保训>释读补正》)

惟王五十年,不豫,王念日之多历,恐坠宝训,戊子,自靧水,己丑,昧[爽]……[王]若曰:“发,朕疾壹甚,恐不汝及训。昔前人传宝,必受之以詷,今朕疾允病,恐弗念终,汝以书受之。钦哉,勿淫!昔舜旧作小人,亲耕于历丘,恐求中,自稽厥志,不违于庶万姓之多欲。厥有施于上下远迩,乃易位迩稽,测阴阳之物,咸顺不逆。舜既得中,言不易实变名,身兹备惟允,翼翼不懈,用作三降之德。帝尧嘉之,用受厥绪。呜呼!发,祗之哉!昔微假中于河,以复有易,有易服厥罪,微无害,乃归中于河。微志弗忘,传贻子孙,至于成唐,祗备不懈,用受大命。呜呼!发,敬哉!朕闻兹不旧,命未有所延。今汝祗备毋懈,其有所由矣。不及尔身受大命,敬哉,勿淫!日不足,惟宿不详。”

2008年出土的经碳14检测,确认抄写于周朝晚期之战国时代的文物遗存竹简,保存于清华大学,称为《清华简》,距离周文王姬昌逝世750年,承传而记载有:“惟王五十一年(对应为公元前1055年,干支为丙戌年八月,文王在周邦主位五十周年。译者注)不豫。王念日之多鬲,恐坠,宝训。戊子自寅,己丑、昧爽。……,(王)若曰:‘发,朕疾适甚,恐不女及。’”其中之“女”通“汝、你”,而“鬲”通“膈”“隔”,体内衰弱失衡紊乱、胃气逆行打膈、阻隔,伤及心血循环,疾病名。周文王姬昌临终前,对其子武王名发遗嘱,称为《宝训》之证据。

周文王“训:昔前人传宝,必受之以詷。今朕疾允病,恐勿念终。女以著受之,钦哉勿淫。昔舜旧作小人,亲耕于历丘。恐求中,自稽厥志,不违于庶万姓之多欲,厥有施于上下远迩。乃易位迩稽,测阴阳之物,咸顺不扰。舜既得中,言不易,实变名,身滋备惟允。翼翼不懈,用作三降之德。帝尧嘉之,用受厥绪。于呼祗之哉!昔微假中于河,以复有易,有易服厥罪。微无害,乃归中于河。微志弗忘,传贻子孙。至于成汤,祗备不懈,用受大命。于呼发,敬哉!朕闻滋不旧,命未有所延。今女祇备毋懈,其有所由矣,不及尔;身受大命。敬哉毋淫。”

译意为:昔时,前人承传宝贵技艺是传授给同行同理想的有道德人。今我的疾病确实病重,恐怕我著作之《周易》“朕闻滋不旧”,即“新闻”之中道易理信念,已经不能在我生实现了。发儿,你虽然不娴熟筮占、观象技艺,但可以我著作现成受用之,像先辈圣贤那样钦佩应用中道易理,不可淫失。

从前,虞舜还是故里平民百姓的时候,亲力耕作于历丘地方。满怀惶恐、诚信乾卦为太阳、上帝“赫赫在上”而坚持不懈追随探究之虔诚情感,求证、充实、巩固天地自然属性臧于伏羲氏始创阴阳八卦之中道象、数、易理,“明明在下”,确立了名曰《连山》易与天地准的实用系统理论、礼仪。虞舜自己厥尽全力修行励志考证顺就易理,符合天地自然四时变化和社会人事管理应用的实际,不违背、不辜负庶民百姓的诸多愿望而为民众服务。因而易理礼仪德行像阳光辐射布施,影响扩展到上至达官高层、元首,下至平民百姓、小人物,以及远近四面八方。“求中”易理的提升完善,近乎和合实际之应用,准确预测、测算阴阳“四时”之万事万物,人们感觉顺便认可而没有扰民。虞舜既得中道易理,虽说还是伏羲氏之易道不易,实际易道内容外延充实,与时偕行,提升有民望,而使虞舜智慧名誉四播,身份逐渐滋长具备唯一允许大任的必然性。虞舜摄政期间,小心翼翼,坚持不懈应用阴阳八卦“中”道,阐述、实践帝尧之阳━乾言,降旨衍化于人民社会文明治理,德化盛行。同道志合,帝尧赏识舜,决定任用虞舜继承世系皇权。

不仅于此呵。从前,殷商成汤之上六位祖先,名称甲微,凭借伏羲氏传统文化易学和虞舜“恐求中”所著作《连山》易,衍变推导出“中”道易理之《河图》序系统,布施于当地民众受益,得以应用易理谋略发动和领导民众为其父仇报复“有易”,至使有易屈服认罪。地道《河图》序是天道的互相变易,天地阴阳和谐归中,对阴阳八卦传统文化中道易理没有损害,乃成为后来商朝作为国法、礼仪理念、历法,推行《归藏》易《河图》序系统。是甲微著作,且念念不忘遗传给子孙,至于成汤之恭敬备用不懈中道易理,指导“商革夏命”成功,得有天下。

呼吁发儿要敬佩致学舜、汤那样应用中道易理。我著作《周易》滋益了新闻内容,以姬家宗族史料、朕亲身经历之益损训戒为素材,遵照“卦变”规则,嵌入卦象,因陷困于羑里监狱恶劣环境而隐寓、比拟系辞。但中道易理本质并没有延长。今你恭敬不懈备用《周易》新闻之中道易理,足够你遇到所有事情理由之应用,也无须刻求你具体操作其技艺,关键是要领导革命成功,实现“身受大命”,治理天下。恭敬从命,谨慎行呵!

首次发现武王乐诗

据清华大学出土文献研究与保护中心主任李学勤教授介绍,耆国在商朝时是一个离商都朝歌不远的小国。在宋朝前,人们一直认为是周文王时代伐耆,宋朝之后对这个问题出现争论,有了武王伐耆之说。一直以来这两种说法谁都没有获得充分证据。

经释读“清华简”上一篇周武王时的乐诗,为“武王伐耆说”找到了证据。简上记载了周武王8年,征伐耆国得胜回到周都,在文王宗庙举行“饮至”典礼,有武王、周公、毕公、召公、辛甲、作册逸、师尚父等人,典礼中饮酒赋诗,作者已知有武王和周公。

李学勤表示,这些竹简既有历史价值,又有文学意义,特别是秦代以后,乐诗已经全部亡佚,这一发现更显重要。

古文《尚书》重见天日

9篇古籍“隐藏”在100多枚战国竹简中,许多内容系首次为今人所知。《尹诰》真本出土,意味着时隔两千多年之后,真正的古文《尚书》首次重见天日。

《尚书》位于六经之首,是夏商周三代各种重要历史文献的汇编,是研究古史最重要的依据之一。“清华简”中已发现多篇《尚书》,这次发现的《金縢》等有传世本,但文句多有差异,甚至篇题也不相同,更多则是前所未见的《尚书》佚篇。

除《尚书》外,“清华简”中还包含有类似《竹书纪年》的编年体史书,所记历史上起西周初,下至战国前期,记载了很多《左传》、《春秋》、《史记》等未有的史事。有学者指出,清华简中的古文原本《尚书》与编年体史书等重要典籍的发现整理,将有可能重写中国上古史。

再证《尚书》系伪本

2013年1月5日,清华简最新研究成果在京发布,其中《傅说之命》三篇与东晋时期古文《尚书》中的《傅说之命》内容完全不同,由此证明东晋文人梅赜所献的孔传本古文《尚书》系伪造。

本次公布的研究成果共有八篇文献,分别是《傅说之命》三篇、《周公之琴舞》、《芮良夫毖》、《良臣》、《祝辞》及《赤鹄之集汤之屋》。这是自2008年入藏清华大学以来,清华简所出的第三批研究成果。

《楚居》

“季连初降於騩山,抵于穴穷。前出于乔山,宅处爰波。逆上汌水,见盘庚之子,处于方山,女曰妣隹,秉兹率相,詈胄四方。季连闻其有聘,从及之盘,爰生郢伯、远仲。毓徜徉,先处于京宗。穴酓迟徙於京宗,爰得妣疠,逆流哉水,厥状聂耳,乃妻之,生侸叔、丽季。丽不从行,渭自胁出,妣疠宾于天,巫烖赅其胁以楚,抵今曰楚人。至酓狂亦居京宗。”

嵩京,洛阳的别称。因嵩山在其东南,故称。《魏书•李平传》:“嵩京创构,洛邑俶营,虽年跨十稔,根基未就。”

宗京就是嵩京,盘庚曾定都于西毫也就是今天的偃师,所以盘庚就是在嵩京附近的。季连的后代迁徙到嵩京洛阳娶了西毫盘庚之女。今天洛阳伊川县仍然有座著名的“荆山”是个旅游胜地,伊川有条叫伊川河的河流,伊川河逆水而上就是盘庚定都的偃师了。这正符合了逆上汌水,见盘庚之子这句话反映的地理位置关系啊。季连族在熊狂时还没有迁徙到丹阳,到熊狂的儿子熊绎才被封到丹阳。所以楚原本是从郑州迁洛阳再迁丹阳的。

(耆)夜

这篇简一共是14支,每支25至29字不等。在其最后一支简背写有篇题是“(耆)夜”。据简文系国名,即传世古书中的“耆”,也写做“黎”、“ ”或者“饥”、在今山西东南的壶关(或说黎城)境内,“夜”则是与饮酒礼仪有关的词。

释文:

(耆)夜

武王八年征伐耆,大戡之。还,乃饮至于文太室。

毕公高为客,召公保奭为夹,周公叔旦为主,辛公[言泉]甲为位,作策逸为东堂之客,吕尚父命为司正,监饮酒。

王夜爵酬毕公,作歌一终曰《乐乐旨酒》:“乐乐旨酒,宴以二公。纴夷兄弟,庶民和同。方壮方武,穆穆克邦。嘉爵速饮,后爵乃从。”

王夜爵酬周公,作歌一终曰《輶乘》:“輶乘既饬,人服余不胄。徂士奋刃,殹民之秀。方壮方武,克燮仇雠。嘉爵速饮,后爵乃复。”

周公夜爵酬毕公,作歌一终曰《赑赑》:“赑赑戎服,壮武赳赳。谧精谋猷,欲德乃救。王有旨酒,我忧以[风孚]。既醉有侑,明日勿慆。”

周公又夜举爵酬王,作祝诵一终曰《明明上帝》:“明明上帝,临下之光。丕显来格,歆厥禋盟。於饮月有盈缺,岁有歇行。作兹祝诵,万寿无疆。”

周公秉爵未饮,蟋蟀跃降于堂,(周)公作歌一终曰《蟋蟀》:“蟋蟀在堂,役车其行。今夫君子,不喜不乐。夫日□□,□□□忘。毋已大乐,则终以康。康乐而毋荒,是惟良士之方方。蟋蟀在席,岁聿云莫。今夫君子,不喜不乐。日月其迈,从朝及夕。毋已大康,则终以祚。康乐而毋荒,是惟良士之惧惧。蟋蟀在舍,岁聿云□。□□□□,□□□□,□□□□,(从冬)及夏。毋已大康,则终以惧惧。康乐而毋荒,是惟良士之惧惧。”

“清华简”让我们发现了成批的先秦“秦王焚书”以前传统文化的典籍,这些都属于经史类典籍,包括《古文尚书》。此前,我们成批出土的都是诸子百家的,经史类的还属于第一次。当年王国维曾提到“自汉以来中国学问上之最大发现”有两次,“一为孔子壁中书,二为汲冢书”。而此次清华简的发现意义不亚于这两次,可以称为“第三次重大发现”。

从内容上来看,不光有《尚书》,《诗》、《礼》、《乐》的材料都有。“诗书礼乐”是流传了2000多年的经典,而“清华简”中的这些内容是我们即使过了多少年也会常讨论的。从此次清华简发现的部分《尚书》内容来看,见于《十三经注疏》中的《古文尚书》确实是靠不住的。这批清华简中,应该有20篇左右《古文尚书》的内容,有些篇有传世本,但更多的却是前所未见的佚篇。这对我们认识真正的《古文尚书》有重要的意义。

此外,还有与周代历史有关的,包括楚国历史。这些内容过去有些书中有记载,但语焉不详。新发现的内容则可以纠正传统误解、对周代历史的重新审视、建立都有极大意义。由此,这批“清华简”的发现研究,不仅是对文献本身的,还有给我们打开了认识古代的面貌的新视野。

2013年1月4日清华大学举行“清华简”第三辑整理报告《清华大学藏战国竹简(叁)》的成果发布会。该报告收入失传两千多年,被古代文献称之为《说命》三篇的《傅说之命》三篇。由于内容和此前的《尚书》中《说命》篇完全不同,更加印证了《尚书》系后人伪作。

2008年7月,清华大学接受校友捐赠,入藏了一批战国竹简,总数约为2500枚。经专家鉴定,“清华简”的内容全部都是古书,其中有许多经、史一类的文献,涉及中国传统文化的核心内容。为了更好地保护、整理和研究这批竹简,清华大学专门成立了出土文献研究与保护中心,由著名历史学家李学勤担任中心主任。“清华简”第一辑和第二辑整理报告分别已于2010年和2011年年底出版。

在本辑公布的清华简中,《傅说之命》三篇非常值得关注,它就是古代文献中所提到的《说命》三篇,记述的内容是商王武丁获得贤臣傅说,并让他努力辅佐自己治理国家等情况。特别值得注意的是,这三篇简文的内容与东晋时期出现的伪古文《尚书》的《说命》篇完全不同,这种情况在清华简第一辑整理报告中已经出现,它再一次证明,传世的伪古文《尚书》确系后人伪作。

另外,两篇西周时期的佚诗也是极其重要的文献。其中作于西周初年的《周公之琴舞》为周公及周成王所作,是一组十分珍贵重要的乐诗,堪与备受学者重视的《大武》乐章相比,其内容与周公还政、成王嗣位有关。作于西周晚期的《芮良夫毖》反映了西周后期政治腐败、外患严重的严峻局面,对重新研究这段历史具有重要意义。

《算表》

《算表》由21支竹简组成,其中17支保存完整,另有4支入藏时已有些残缺,不过根据分析研究,可以对残缺部分的内容进行补全。

李学勤说,经过研究发现,该《算表》不仅可以将复杂的乘法转变为简单的加法,还可用于除法运算和开方运算。利用这套《算表》,不仅能够快速计算100以内的两个任意整数的乘积,还能计算包含分数“半”的两位数乘法。计算功能超过了以往我国发现的“里耶秦简九九表”和“张家界汉简九九表”等古代乘法表。

全国数学史学会理事长、中国科学院自然科学史研究所研究员郭书春介绍,经对同批竹简的碳14测定及自身的文字特征判断,确定《算表》当撰成于战国中期偏晚时,是目前所见到的我国最早的数学文献实物。同时也是目前国内发现最早的实用算具。

“《算表》形成于公元前305年左右,比此前发现形成于公元前200多年的里耶秦简九九表还要早。”负责《算表》整理工作的清华大学出土文献研究与保护中心研究员李均明告诉记者。

价值:郭书春认为,该《算表》填补了先秦数学文献的空白,是目前所见到的中国最早的数学文献实物,比目前能够见到的古代十进制乘法表年代都早,在当时世界范围内也是相当先进的,是中国数学史乃至世界数学史上的一项重大发现。

《算表》为春秋战国时期是中国传统数学的一个高潮,而且是第一个高潮提供了佐证,使国内外否定中国古代数学成就的虚无主义态度不攻自破。

“八卦图”系楚国卜筮工具

第四辑中还包括一篇题为《筮法》的文献,记载了一种盛行于战国时代楚国、不同于《周易》的卜筮方法。

清华大学藏战国竹简

据李学勤介绍,这篇文献保存良好,没有明显缺损。在2008年入藏清华时就发现,该竹简全篇大部仍维持原来成卷的状态。清华简由于年代久远,又因保存于地下,竹简大部分都散断。正因为如此,《筮法》的成卷状态非常难得,更为难得的是,该卷竹简都有次序编号,为内容的整理提供了极大的便利。

《筮法》全篇文字分栏书写,并且附有插图和表格,体例犹如一幅帛书。简文详细记述卜筮的原理和方法,包含大量以数字卦表现的占例。数字卦的形式与天星观、包山、葛陵等楚简中的实际卜筮记录一致。

三篇文献中,另一篇题作《别卦》,形制较小,本来是有8支,但是有一支缺失。该组竹简没有序号排列,也无背部的印痕可作参考,只能根据内容进行排序。

价值:清华大学出土文献研究与保护中心主任李学勤教授认为,《筮法》中有将八卦分置八方的挂位图,在迄今所见《易》图中是最早的。其中八经卦的卦名类同于《归藏》。这为先秦三《易》的研究提供了重要线索。

此外,《别卦》文献记载了六十四卦卦名,对于《周易》卦象、卦名、卦序以及经卦的衍生研究都有重要的参考价值。

来路与出处。

我国的简牍,大部分出土于甘肃和湖北,因此日本学者将兰州和荆州称为简牍学的“麦加”(圣地)。据笔者所知,目前国内制作伪简主要也在甘肃、湖北两地,近十年间似乎有不断扩大的趋势,像陕西、河南、江苏、湖南等地也出现了伪简的制作者。恐怕这就是簠斋先生所说“好者日多,值所以日昂,伪者获利日厚,所以效尤者日众”;伪者“本轻而利厚”,所以造假者就会“竭其心力,日出而不穷也”(《致鲍康书》第59页)。

我们怀疑,简帛作伪之肇始,与出土简牍的临摹复制有关。在有简牍展出的博物馆中,通常都有复制品出售,湖北有些地方博物馆曾使用古代墓葬出土的椁板剖开来制作简牍复制品。有人就以假充真,把复制品当做真简投入了文物市场。试想假如是拿古代墓葬出土的椁板剖开来制作简牍复制品,那么即使使用碳十四等现代科技手段恐怕也难以从质材上看出破绽来。好在出土椁板没有那么多,加工制作也过于费神,现在此类真材实料制作仿品的事好像已经绝迹。在日本贩卖的伪简,据说就出自湖北,还有人指名道姓地说那是出于某人之手云云。据我们调查了解,假简中的所谓“楚简”、“楚帛书”,绝大部分来自湖北。

香港中文大学收的假“王杖”简,有人说是与一件传说出于武威磨嘴子的“松人”的木牍一道出土、一道贩卖的,一假一真,这大概也是贩假者的一种“技巧”。但是,其实并不高明。因为木牍的文字有“建兴廿八年”纪年,建兴廿八年是公元340年。“建兴”本是西晋愍帝年号,只有四年即废止。而割据西北的前凉政权,却在后来长期沿用“建兴”年号纪元,甘肃与新疆出土的简牍中有建兴十几年,二十几年,乃至四十几年的。既然如此,东汉的“王杖”简与前凉的“松人”木牍,二者时间上差了上百年,怎么可能同出磨嘴子一座墓葬中。所以,甘肃省文物考古所的朋友们鉴别后,当时就认为“王杖”简可能是武威人假造的。笔者在前文提供的线索,可以请大家鉴别。

2013年出现的所谓司马迁《史记》简,据说也是甘肃武威方面制造的,我们还没有去做进一步的调查。但我们知道,前些年出现的干的汉简,绝大多数出自甘肃;而用塑料纸包裹的湿的汉简(浸泡并和上黄泥等)多出自江苏。制假贩假是犯法的,我们通过追踪假简,可以说现已初步知道简牍作伪的基本情形,要进一步调查弄清也非难事。以前听说日本买到假简的书法家,最初也曾准备通过警方与司法当局向香港和大陆有关部门交涉,不过至今尚未实行。

以上四项原则乃鉴别简帛真伪的基本原则,如果连这四个原则问题都没有搞清楚,那么,任谁吹得天花乱坠是怎样的宝贝简牍,也决不可收购。象在潘家园市场收竹简、收帛书,倾其所有、掏空腰包买下竹简的事,很是幼稚可笑。真简、真帛书肯定不是他们所付出的那个价钱。

那么文物市场究竟有没有真简呢?真简又是什么价格呢?最为著名的真简就是上海博物馆从香港文物市场收回的战国楚简了,这批简的价格至今保密。随着《上海博物馆藏战国楚竹书》一至六辑由上海古籍出版社先后出版,学术界一致认为,这批流散的竹简乃是无价之宝!2006年夏,我和一位朋友一起鉴定了一批流散的西汉竹简,这批简已经在内地和香港走过一个来回了,总数约2000枚,文物贩子索价150万。2007年4月我从台湾回京途径香港,香港中文大学的朋友告诉我,香港文物市场有一批战国楚简和一批西汉竹简,他曾带我所李均明先生和湖南岳麓书院陈松长先生一起看过,确实是真简。楚简总数约1000枚,汉简总数约1500枚,古董商报价300万。为了抢救这些流散的简牍,我先后于2006年7月和2007年5月给我们中国文物研究所和国家文物局领导写过两份报告。后一份报告题为《关于抢救流散的西汉竹简的建议》,与李均明合署,全文如下:

近一年多來,有數批盜掘流散失的西漢竹簡在國內和香港流傳,總數約在2000枚以上,保存得相當完好。據說,這些竹簡流失後,曾幾次易手,並一度運抵香港。後來,內地曾經見過簡牘的文物商,知道簡牘價值珍貴,又從香港人手中購回(或購回一部分)。我們在北京和香港曾被請去觀看這批竹簡。握有這批簡的人希望瞭解竹簡究竟是真是偽;還想知道這批簡究竟是什麼時代、什麼內容。

對其中一批,我們分別從三個包裹著塑膠薄膜的小卷中,揭剝若干枚竹簡進行了觀察,目測竹簡整長不到30釐米,寬0.6釐米,文字為秦末及西漢早期使用的古隸體。我們匆匆寫了七枚竹簡的釋文,因光線不好,有少數簡文顯得模糊不清,但如果在較好的光線下或紅外線閱讀儀器下,應當都是能夠看清的。我們也用隨身攜帶的數碼相機拍了幾張照片,但是由於光線欠佳,帶水的竹簡有反光,數碼相機也不是專業相機,拍攝效果極差,照片上看不清竹簡上的文字。

以下是七枚竹簡的釋文,我們給這幾枚簡編了一個臨時性的序號:

•有貲贖責□□□□其年過六十歲者勿遣年十九歲以上及有它罪而戍故(臨1)

今而後益高及初棄疇(?)益高□□□下及年過六十□□勿令戍它處請可•四(臨2)

人能捕盜縣官兵兵刃者以律購之當坐者捕告者除其罪□□□□□(臨3)

丙廿二(臨4)

上屬所執法而徑告縣官者貲一甲以為恒(臨5)

□□□□□一人購金一兩其□□書能捕若詗告之購如它人捕詗者•廷己廿七(臨6)

夢燔元席蓐入湯中吉(?)夢地則赫之有芮者(臨7)

這七枚竹簡可以分為兩種內容,臨1~6號為律令類簡,臨7為數術類簡(《占夢》一類)。從簡文書寫特點看,有兩個方面很值得注意,一是臨5號簡有“恒”字,不避漢文帝劉恒的諱;二是有秦簡常用的“辠”(罪)字。這樣看,這批竹簡時代可以早到西漢初期甚至秦。從簡文內容看,律令內容與已經公佈的睡虎地秦簡《秦律》及張家山漢簡《二年律令》不同,簡文“丙廿二”、“廷己廿七”,應當是律令條文的編號,這是深入瞭解秦漢律令條文的難得的資料。由於看到的竹簡數量有限,還不能對竹簡內容作全面的瞭解和評估,但至少可以說,這批竹簡有著對研究古代法律史有非常重要價值的資料。另外,據也曾看過這批簡的學者說,他們看到的竹簡,有與江陵張家山247號漢墓出土的竹簡相似的《算數書》的內容。我們在香港又見過與江陵張家山出土的三批律令簡內容相類、年代連貫者,有豐富的法制史料、極高的學術價值。

最近五年中,我們應各方之請看過的竹簡不下20起,地域自北京遠至江蘇、甘肅、內蒙、香港,那些近簡全是假簡。這次所見卻是真正的古代簡牘。按照粵港地區古董市場竹簡行情,據初步估計,這些竹簡的求售價格約在150萬元左右。

作為地下新出土的文獻,這批竹簡的文物與文獻的價值是非常珍貴的。流失業已發生,港、台或世界各國文物與研究單位都有收購的可能,寶貴的出土文獻面臨著流出境外及損毀的危險。約10年前,上海博物館從香港文物市場買回了被盜掘後流失的“戰國楚竹書”,目前已整理出版煌煌六大冊,其中有七八十種亡佚的經典文獻,在全世界漢學界引起極大的震動。近些年來,國家博物館和保利藝術博物館從文物市場搶救性地收購了不少流散的銅器,如“士山鼎”、“榮仲方鼎”、 “阪方鼎”、 “盝簋”等重器,受到文物界與學術界的高度的評價。而一套十二件流失到香港的“子犯編鐘”,被臺北故宮搶先買去,使得文物界多少人為之扼腕歎息!我所出土文獻與文物研究中心長期從事簡牘整理研究,文物保護中心長期從事竹木漆器保護脫水研究,有責任對流散的文物進行保護與研究,因此,我們建議:盡速研究搶救保護這些竹簡的措施,將其收回後作為我所進行簡牘整理研究與保護脫水的標本收藏。以上報告妥否,望覆示。

此致

敬禮

中國文物研究所 胡平生、李均明

2007年5月8日

我和李均明一起把报告送到张廷皓所长办公室,张所长立即振笔疾书,拟就一封给上级文物部门领导的信。令人遗憾的是,仍未获批凖。设身处地的想一想,我也很能理解官员们的苦衷,为了反对盗掘、维护地下文物安全,必须在文物市场对盗掘文物围追堵截。但我们的思路又有些不同,作为一名文物工作者,我们当然非常关切文物的安全,也希望我们的公安部门更严厉更打击盗掘地下文物的犯罪活动。但我们现在所要做的,却是抢救已经流散的文物,希望它们不至于会烂坏或涉及文物流散出来之前的问题。惟面对已经流散的文物,我们的重心便自然放在不要使之流失或损坏上!面对这样的领导,回想当年马承源馆长和上海博物馆该承受多么巨大的压力啊!难怪香港一位学者感叹道:“再也没有马馆长了!”真希望还有勇于承担责任的文物、文化教育部门领导人能像马馆长一样,把流散的真简收购了,万勿使珍贵的简牍流失或损毁。假如真的流失或损毁了,那将是历史性的惨痛损失!