煨桑作为藏族文化习俗,在藏民的曰常生活中占据着重要的地位。云南藏区在煨桑材料的选择上存在一定的多样性,煨桑仪式差异明显,并不断演化。藏民对煨桑材料的选用,以其功用为原则,同时也有一定的灵活性,与目常生活密切相关。煨桑植物的采集还遵循了生态的原则。

关键词:云南 藏族煨桑藏传佛教植物学

作者李茂林,中国科学院昆明植物研究所硕士研究生;许建初,中国科学院昆明植物研究所研究员。地址:昆明市,邮编650204。

我国藏族主要聚居在青藏高原一横断山区的高寒草原和峡谷地区。藏族有着悠久的历史和灿烂的文化,藏文化经过历史上的多次文化调适,形成一整套与自然环境良性互动的生态文化体系。作为藏族中的一种宗教习俗,“煨桑”在藏民的日常生活中占有十分重要的地位。

“煨桑”又称“烟祭”,俗称“烧烟烟”。“煨”是小火燃烧的意思,“桑”是“祭礼烟火”的意思。藏传佛教意义上的“煨桑”,是指藏民和僧侣在神山白塔龙潭等圣域、庭院居室、寺院庙宇、用于修行的圣地神湖等可供奉神佛的场所,在诵经的同时,通过在特殊的焚烧炉内熏烧特定种类的植物体、植物制品、某些食品药品和矿物(矿物并非普遍使用),以产生浓烟,来供拜天地诸神的宗教仪轨。

藏传佛教仪轨中所使用的植物被称为煨桑植物,所使用的用品被称为煨桑材料。藏传佛教对煨桑植物的使用有着严格的规定。但是,藏区地域广阔,各地区之间在自然环境、植物区系组合、植物种属构成和同物种的产量品性上均存在差异,因此实际使用的煨桑植物,在种类结构上也存在一定程度的地域性。

位于滇西北的迪庆藏族自治州是云南藏族的主要聚居地。该州有藏族约11.2万人,占全州总人口的33.84%,主要分布在德钦县、香格里拉县及维西傈僳族自治县的塔城镇、巴迪乡等地。本文在田野调查的基础上,以香格里拉县小中甸镇支特社和维西傈僳族自治县塔城镇其宗中社为例,介绍云南藏族家庭的煨桑习俗,初步探讨该习俗与其所处自然环境和社会环境

一、两社概况与选点依据

(一)两社自然资源和社会经济文化概况

香格里拉县小中甸镇的支特社四面环山,中间为宽阔平坦的草坝子,海拔3200-3440米,总面积约2万亩,其中田地约300亩,人工草场120亩,天然草场约80亩,其余全为云南松一高山栎针阔混交林林地,自然资源丰富。全社共有25户,135口人,均为藏民,信仰藏传佛教,以半农半牧为生,农作物为青稞、洋芋、蔓菁和油菜,牲畜为牦牛、犏牛、猪等,各户采售松茸等食用菌类的年平均收入占到家庭年平均总收入的50%。全社的主要副业是加工酥油。

维西县塔城镇的其宗中社位于香格里拉、德钦、维西、丽江二州四县的交界点,海拔1900-2300米,总面积约2千亩,其中田地约350亩,灌丛草地约170亩,其余全为常阔落阔混交林林地和灌木林林地。全社共有34户,不足210人,90%为藏民,其余为汉族、纳西族、白族等。全社90%的人口信仰藏传佛教,汉化现象明显。绝大多数人口以农业为生,农作物为各种谷类、豆类、向日葵等,同时还圈养牛、猪、鸭、鸡等,此外还有各种副业,经济条件较好。

(二)选点依据

香格里拉县的支特社和维西县的其宗中社分别代表了云南藏族的两种主要生计方式,支特社代表了高寒草原半农半牧的生计方式,其宗中社则代表了峡谷地区的农耕生计方式。两社自然环境和社会环境差别明显,有利于比较研究。两社群众接受正式教育的程度有较大的差异,支特社受教育程度普遍较低,初中毕业者不到人口的10%;其宗中社的九年制义务教育普及率较高,社里上高中的学生也比较多,甚至还出了大学生。

基于以上原因,从2006年8月起,笔者多次深入这两个社,对两社的煨桑习俗状况进行了田野调查。采用的方法有资料收集、半结构式访谈、关键人物访谈、集体座谈、参与性观察、口传习俗的内容分析及证据标本的采集。调查时采访的关键人物都是当地对本民族社会和文化有相当程度了解的人,如社长、活佛、老人、僧侣等。参与性观察则主要是了解各户煨桑仪式的细节。在支特社,共访问村民29人,对13户进行了人户调查;在其宗中社,共访问村民40人,对17户进行了入户调查。进行人户调查的所有户均是随机选取的。本文便是依据数次调查的资料撰写而成。

二、煨桑植物及其选用原则

(一)煨桑植物调查

本次田野调查共采集部分证据标本(主要是下文中的“粗料”植物)计48号,其中支特社31号,其宗中社17号。标本由中国科学院昆明植物研究所标本馆鉴定,按照《中国植物志》和2005年国际植物命名索引(The International Plant Names Index,2005)命名。

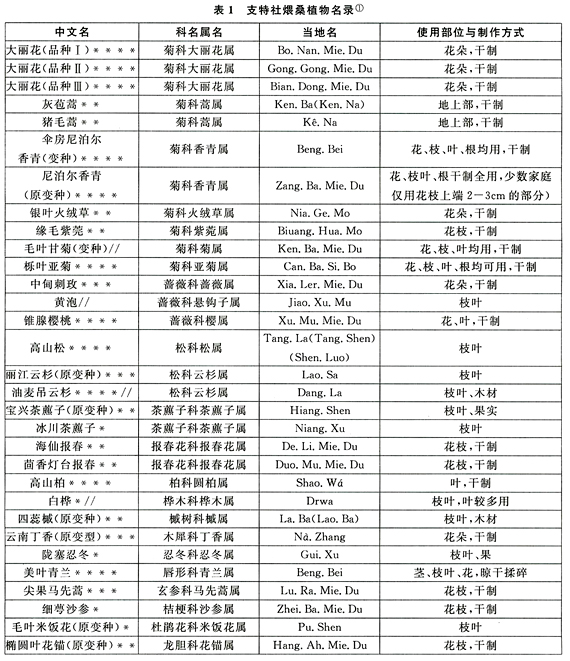

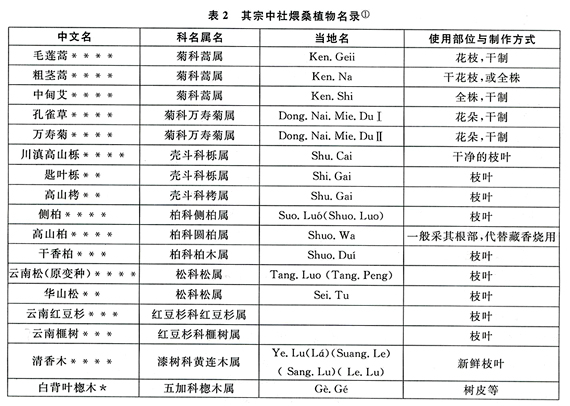

在整理证据标本相关调查资料的基础上,笔者将两社历史上所有用到的、同时叉为百姓所知晓的煨桑植物的数据,整理成两社各自的煨桑植物名录(分别见表1和表2)。名录中除基本信息外,还包括各种煨桑植物的重要程度、用量级别等信息。

我们在调查中发现:由于自然环境和植物区系不同,两社藏族所用煨桑植物在种类上存在着明显的差异;随着历史发展和植物资源量的消长,所用煨桑植物的种类结构也在发生变化;煨桑植物的采集时间、使用部位、加工制作方式以及这些植物在煨桑仪式中的使用方式,都体现出各种植物不同的文化涵义,也反映出两社煨桑宗教文化习俗的诸多不同之处。

(二)煨桑植物的选用原则

在田野调查过程中,有四位关键人物向笔者谈到煨桑植物的选用原则。洛嘎·仁波切活佛的说法是:无毒、无异味、非怪模怪样、有佛缘、符合特定药效配给;李德有老师的说法是:味芳香、燃后有香味、可提高空气质量、常青;贡球次程大师的说法是:有芳香味、有种子、外观漂亮、无毒;公处登争·却杰吉才活佛⑤的说法是:无毒、不过分与地域出产情况相违拗、燃烧时散发香味。这四种说法有相交叉的部分,四者的并集可以反映出云南藏族选用煨桑植物的一般性原则和标准。

维克尔勒(weckerle)等人在介绍四川省木里县水洛乡藏族的植物知识时,曾谈及他们选用煨桑植物的三个标准:其一是植物燃烧时产生的气味应芳香宜人;其二是燃用植物时产生的桑烟越白越好;其三是植物生长的海拔越高越好,因为越高就越接近于神灵。

比照上述访谈结果,我们可以发现,宗教文化在传播过程中,在融入、改造或替代地方固有文化的同时,往往也会发生或大或小的地域性变异。这种变异是不可避免的,也是非常重要的,因为它使得宗教文化得以更好地适应各种各样的自然环境和社会环境。这一观点还可从其他研究者有关云南宗教的研究结果中得到佐证。

三、支特社的煨桑习俗

支特社和其宗中社的煨桑习俗是笔者田野调查的重点部分。经多方考察,笔者获得大量翔实的第一手资料,经整理归纳后,可大致看出两社的煨桑习俗。在本文中,笔者将分煨桑材料、煨桑过程和煨桑活动三部分逐项予以介绍。

(一)煨桑材料

从大的方面来说,支特社的煨桑材料可分为精料(Sang.Zai)、“净水”(Sang.Chou)和粗料(Sang.Jie)三部分。

1.精料。精料是指将纯净的或经清洗晾晒而干燥洁净的各种原料,经精细加工,按照一定的规则搭配而成的混合料。精料经宗教仪式“开光”后,即成为神物,供奉于神、佛。精料所用原料多为与生活密切相关的日常食用之物。

精料的配料包括:炒青稞面、“三白”(牛奶、奶渣、酥油)、“三甜”(红糖、白糖、蜂蜜)、“五谷”(大麦、苞谷、青稞、藏红花或土红花、小麦)、清茶水、青稞酒(亦可用红葡萄酒或啤酒代之)、芝麻(少数家庭用)、多种花的干制花枝叶的混合物、芒果、苹果等。按传统,精料的配料有12种,而西藏则往往达100多种。配料均是素食。

在采集植物、准备配料以及制作的过程中,还隐含着如下几个细节:

(1)各种花以开放为好,以采摘花枝顶端包括花朵在内总长2-3cm的部分为好;花的采集,需在下霜之前完成,下霜之后很难采到,即使采到也不再合用。

(2)所用花卉,多由老人上山采集,故家中有老人的家庭,精料中所掺合的花卉也多。

(3)当地人说,以前他们在制作精料时也不含花、枝、叶等,后来一些老年人教会大家使用花卉。因此,老年人往往比年轻人更懂得、也更多地使用煨桑花卉。还有不少家庭从他处引进一些名贵花卉,用于煨桑供奉,布设经堂等。

(4)一般来说,精料中花卉与其他配料各占50%,老人们认为花越多越好。

(5)调查中发现,支特社可以使用的花卉的种数和生长量都不算小,但现在全社在精料中掺用的花卉已呈下降之势。

2.“净水”。所谓“净水”,实际上就是水、奶或青稞酒,或是几种液体的混合物,装在特制的玻璃瓶中待用。

3.粗料。煨桑所用的粗料,种类不定,可选的范围较广,只要是干净的植物体便可因地制宜,就地取材,灵活选用。整个藏区可用的粗料植物共有40-50种,各地可根据自己地域的情况加以选用。其中,侧柏为煨桑首选,因为:第一,其味道特别芳香;第二,其鳞叶小枝扁平侧出,形类佛手合十,颇具佛缘。无柏树的地方,可用松子松树等五种植物,均用其枝叶。找不到柏树和松树的地方,可用高山栎枝叶;灌丛草原可用烈香杜鹃叶;西藏草原无柏、无松、无栎、无杜鹃,用白蒿。

支特社所用的煨桑植物为复合型,包括:(1)柏类:高山柏的干制枝叶,也有用其根材者,甚至有人从远处购来其干根材,以备日常使用;(2)松类:高山松、丽江云杉(原变种)的新鲜枝叶;(3)其他灌木类:锥线樱桃的干制花和叶,云南丁香的干制花朵;(4)草本类:大丽花的干制花朵,尼泊尔香青(原变种)、伞房尼泊尔香青(变种)的干制全株,美叶青兰的干制地上部;(5)蒿类:灰苞蒿、猪毛蒿的干制地上部,但较少用。平均日使用量为2-3斤。支特社有“烧百香”的习俗,其时,以能采来百种植物的枝叶放在一起煨桑为最好。

粗料多是每日上山采集,家中允许有2-3日的积存备用,至于去神山时,则是即采即用。平时,以将三种大丽菊(Bo.Nan.Mie.Du、Gong.Gong.Mie.Du和Bian.Dong.Mie.Du)的花朵一起掺人精料煨桑敬神,最为虔信,其原因有三:第一,这三种花都有圣洁之意;第二,平时这三种花均干制,以作药用;第三,据说神山最喜欢这三种花(源自传统信仰)。

(二)煨桑过程

煨桑前,要先净手,然后将精料装满一个特制的布口袋,将“净水”装满一个特制的玻璃瓶。布口袋的系口绳与玻璃瓶的瓶颈系绳要拴在一起,构成不可分离的一套煨桑材料,并挂在高处。每次煨桑时,先引火,然后在煨桑炉(Sang.Tou)中放入干净粗料3-5枝,燃烧过程中还要往粗料上撒几勺精料,再向煨桑炉内和口外洒一些“净水”,为的是使煨桑材料和桑烟更为圣洁,同时也是为了压小火势,多生浓烟。

(三)煨桑活动

家庭煨桑的时日及具体做法:(1)每日早、晚,要在煨桑炉中各煨桑一次,早上的一次是在拂晓,人们起床即来煨桑,晚上的一次是在傍晚5点。另外,早上还要到神山一次,每家每户各去一人,9点之前煨桑完毕。(2)藏历大年初一,全社集体到神山煨桑朝拜。(3)农历元月十五和藏历四月十五,是藏传佛教很重要的日子,要举行隆重的佛事典礼,这时也有特殊的煨桑礼俗。(4)“烧百香”的日子定在每月初五和初十,或由活佛具体算出后决定。另外还有一种说法,“百香”一年要烧5—6次,具体日子要在某几个月的初一、初五、初十、十五中选择,烧百香时,每次都要用约50公斤的精料。(5)家中有人出远门时,要煨桑一次。

四、其宗中社的煨桑习俗

(一)煨桑材料

其宗中社的煨桑材料,从大的方面来说,其构成与支特社相同,也包括精料、“净水”和粗料(Sang.Lu)三部分。

1.精料。其宗中社所用精料与支特社同。配料包括炒青稞面、“五籽”、“五宝”、糯米谷花和土红花的干制花朵等。材料都要选用优质洁净者,量也要足。但也有一种说法,认为对精料的成分,并没有明确的规定,只要选取日常食用之物即可。

制作过程与支特社基本相同。当配料备齐掺好之后,还要设香案,将全部或部分混合料供起,待请来活佛或喇嘛吟诵经文将其“净化”(得以“开光”)后,才成为真正的精料,然后即可妥善收藏起来,以备数月甚至全年煨桑之用。若用饵块粑粑代替“五籽”时,需要切成小块,晾干,储藏于阴凉干燥处。

在选料和制料过程中,还有如下一些细节:

(1)“撒谷花”:这是制备精料过程中的一种特殊习俗,即当全部或部分配料混好之后,要在里面再撒入一些糯米制的爆米花。这些爆米花具有特别的含义,主要是用于对龙王的祭拜。

(2)部分家庭还谈到,若无“谷花”时,也可用干净的大米代替。

(3)配备“五籽”时,所选的五谷中绝不可用高粱,因为高粱只在僧侣进行超度仪式时才烧用;部分家庭也从来不用荞麦、大豆和包谷来制备精料。

(4)精料中还可掺人白糖、茶叶、酥油、奶渣,如果手头有这些材料的话。

(5)还有的家庭,到神山上煨桑时,选用稻谷(未脱皮)、大米、青稞籽、炒青稞面、小麦、孔雀草或万寿菊,作为精料的配料。

(6)少数家庭用糯米粉替代“谷花”;还有很少数的家庭在精料中只用大米,其他的全不用。

2.“净水”。要用拂晓时分汲取或接取的干净、新鲜的清水,或是用浸泡有孔雀草或万寿菊的清水,将其装在干净的瓶子中,置于干净的地方备用。选用清水,是取“清纯”之意。如果有牛奶的话,还可在清水中掺入牛奶。逢年过节时,还可用葡萄酒。现在,随着社会文化的发展变迁,煨桑仪式也发生一些变化,有些家庭已开始用纯净水做“净水”。

3.粗料。其宗中社所用粗料也呈复合型,其中包括:(1)柏类:侧柏(俗称“香柏树”)、干香柏的(干或湿)根材和枝叶,也有人从远处购来其干根材备用;(2)松类:云南松(原变种)的枝

叶;(3)栎类:川滇高山栎(用无刺者)的枝叶;(4)其他灌木类:清香木的枝叶;(5)蒿类:“白蒿”、“蒿枝”的干制全株。

其宗中社还有人以“五粮”④作为煨桑的材料。

其宗中社几种重要煨桑植物也都有其特定的文化涵义:(1)侧柏(俗称“香柏树”)的含义同香格里拉县。(2)毛莲蒿(俗称“白蒿”)代银,叶厚质柔,枝叶及茎呈淡绿色,通体为银白色短绒毛,干株呈苍白色。百姓采其新鲜干净的植株,于阴凉通风的高处悬挂,待其脱水或半脱水后,做粗料随同云南松(原变种)、清香木等烧用,以代替精料中不可或缺的重要配料白银(细末态)。该配料象征阴性,是专用于供奉月亮或月神的。(3)川滇高山栎代金、玉,叶革质,较厚,上面翠绿色,被蜡质层,有光泽,下面是鲜黄或土黄色的微颗粒,粗糙,有毛毡样手感。百姓采其干净完好的枝叶,定期定时烧用,以代替精料“五宝”中的金和翠玉(均为细末态)。该材料还可一物二用,叶上面翠绿的部分可代翠玉,叶下面鲜黄的部分可代金,为百姓所普遍喜用,在藏传佛教传统祭供仪式中发挥着十分重要的作用。

(二)煨桑过程

其宗中社的煨桑过程与支特社基本相同,差别主要体现在:(1)云南松(原变种)可有两种用途:因其松针整齐且长,常被用来打扫煨桑炉和白塔桑炉;又因其松针较密,在煨桑时还可用来蘸取“净水”,洒在煨桑炉口外。(2)有些家庭煨桑,每天早上是用清水和牛奶的混合物,其他时候则是用清水;①敬龙王时,则必须用清水;②在特定日期,还要用葡萄酒作“净水”;在调查中发现,有占1/3的家庭使用浸泡有孔雀草或万寿菊(代表纯洁)干、鲜花朵的清水作“净水”。(3)高山柏的三种用途:某些家庭用其干根材代替粗料和精料烧用,这些干根材需插在家中特设香案的小香炉上燃用;其干根材还可代替藏香、檀香和卫生香使用;采集其枝叶用于煨桑的做法在其宗地区也有,但很少见,故与支特有别。

(三)煨桑活动

对于煨桑的时间,其宗中社村民有多种选择:在家中煨桑,一般是每天早(早饭前)、晚(晚饭前)各一次,或仅是每天早晨净面后一次。还有人是在每月初一、初十和十五三天的早、晚各一次。另有少数人仅在每月的初一、十五两天的早、晚各一次。早上煨桑,是祈求事事顺利;晚上煨桑,是祈求家道昌盛。③到神山、白塔煨桑,则是在每月初一、十五各一次,或是每月初一、初十、十五各一次,也有人是在每月初十、十五各一次。

老年人每天都要煨桑。每月十五,全社的老人还要聚在一起煨桑诵经,由各家轮流布设集会会堂并负责接待,活动主要包括展示唐卡、“点灯”、煨桑、诵经等。

过年期间,从除夕一直到正月十五,家中每天早、晚都要煨桑。大年三十,家中、神山和白塔均要煨桑;大年初一,全家人还要星夜抬经幡到神山(西向)、白塔煨桑,在神山上悬挂起红色经幡;大年初六,全社集体到石门关神山(南向)煨桑,在神山上悬挂起黄色经幡;大年初八,全社集体到水头龙宫煨桑;大年初十,全社人分为两部分,一部分到达摩祖师洞神山(北向)煨桑,在神山上悬挂起蓝色经幡,另一部分人到莲花生大师法地神山(东向)的铜菩萨庙煨桑,在神山上悬挂起白色经幡。过年时,还要请喇嘛到家中做法事,此时家中要煨大桑,其中在室内做两次,在院中做两次。

农历四月初一(达摩圆寂日)、八月十五和冬至这三天,百姓所用的“净水”为葡萄酒,用法用量同清水“净水”。此习俗始于乾隆年间,其时达摩祖师洞的来远寺刚刚建成,该寺规定,在重要日子要用红葡萄酒供奉佛祖和众神,由此带动四方僧众遍求此物并虔诚地用于祭礼之中,随后,百姓也逐渐开始使用这种非常贵重的供品。由此可见,大的寺庙对佛教习俗的传播往往起着至关重要的作用,而且对所在区域民俗的形成和变革也能产生相当深远的影响。每年农历六月,全社各家要备好自家的“五粮”,一起到神山(西向)煨桑。用此“五粮”煨桑,是祈求保佑全社五谷丰登,保佑人们丰衣足食。僧人家庭,每月还要用云南松(原变种)煨大桑一次。

平时家中有人外出时,全家人都要到神山煨桑祈顺。遇到好的日子时,也要到神山煨桑。家中出事时,则要延请喇嘛到家中办理佛事,此时需按喇嘛的嘱咐采集某些特定种类的花卉烧用。去龙潭祭拜时,精料中还加入牛奶,这是为了祈求保佑夫妻恩爱。遇到天灾、虫荒时,全社还要延请高僧过来,到神山念经、煨桑,这时要煨108次。

五、综合分析和初步结论

通过对两社煨桑植物和煨桑习俗的比较,可以从自然、历史、文化等方面做如下分析:

(一)藏族宗教文化和生态环境的相互作用

起源于藏族原始部落生产生活的煨桑习俗是人和环境相互作用的结果。④煨桑植物的多样性反映了自然生态系统中植物的多样性和物种的特有性,加工方法的复杂性则体现了各地区藏族丰富的生态学知识和煨桑仪式在藏民日常生活中的重要地位。各种煨桑植物的使用方式及其所蕴含的文化涵义,是藏族宗教文化对自然生态环境进行文化调适的产物,其结果导致了藏族宗教文化的不同形式。

(二)藏族传统煨桑宗教文化的变迁

根据著名藏族史诗《萨格尔王传》中的记载和恰白·次旦平措先生在《论藏族的焚香祭祀习俗》中对藏族煨桑材料的介绍,结合本研究的结果,我们可以发现:其一,藏区各地在煨桑材料的选择上存在着明显的多样性,不同地区的煨桑仪式也因寄托宗教愿望的各种物化中介的不同而有着明显的差异;其二,随着历史的发展,各地的煨桑材料在不断变化,煨桑仪式在不断演化。煨桑植物在早期多为单科单种,⑤现在则包括菊科、松科和柏科这三个科的多种植物,每个科均有2-11种。

调查发现:(1)两社都有用葡萄酒代替传统的青稞酒用于煨桑的做法;(2)其宗中社有以燃用藏香和卫生香代替传统煨桑材料的做法,而在个别家庭中,燃用藏香和卫生香煨桑的做法又被燃用高山柏干根材的做法所替代;(3)其宗中社的煨桑炉形貌多样,还有的家庭以灶膛代之;(4)现在的年轻人对煨桑习俗的了解已越来越少。我们从以上这几个方面多少可以窥见传统煨桑仪式对社会文化变迁的回应以及煨桑材料的总体演变轨迹。

总之,藏族传统的煨桑仪式已经发生了很大的的变迁。笔者认为,每次较大的变迁都是由诸多微小的变化日积月累而成的。

(三)宗教文化伦理的原则性与灵活性

云南藏族所选用的煨桑植物具有以下特征:无毒、芳香无异味、外观美而不怪、有佛缘、符合特定药效配给、常青、多有种子以及本土出产。结合上文讨论结果,我们发现,藏民选用煨桑材料的过程,或者说云南藏族煨桑习俗发生地方嬗变的过程,都具有如下一些特点:均以功用上的原则性为基调,在材料的选用上突出了灵活性,突出了与生活的联系。煨桑材料与生活的密切关系,还从由精料中基本上全是与藏民生活密切相关的食品和用品这一事实中得以体现。青主大夫说:“我们吃饭时,需要盐等调味品。同样,我们供奉给神灵的食物,也需要有多种成分合理配给,让神灵享用起来比较可口。”

上述几点结论和本研究所有的调查结果则都揭示了宗教文化的原则性和灵活性。

(四)生态问题

煨桑植物的采集构成了对林地、草地等天然植被的高频干扰。关于该行为对生态环境所产生的影响,可归纳为如下四点:

第一,采集行为是家庭自主性行为,看似随意,但实际上人们在采集煨桑植物时多遵从诸多约定俗成的规则,例如采摘松枝时不摘尖,仅取每棵树的冗余枝条。在林业学上,林木经常需要进行适当的修整裁剪,因此适时适量的人为干扰可有利于树木的抚育更新和林中各物种(尤其是林下植物物种)的发育繁殖。采集粗料不仅不会对森林造成什么破坏,相反还会有诸多好处。

第二,藏民为避免高频干扰所产生的负面影响,采取了一些具体的做法,如不盲目过多采集。在每家每户分片拥有和管理集体的林场时,这种做法可避免对自然资源施加过大的压力。

第三,传统的煨桑仪式现已越来越简化。以至于每个月只在特定的两三天煨桑熏烟,煨桑植物的采集量也因此自然减少,这就使得树木能够更好地更新繁育。这种做法对当地生物资源的可持续发展和生态环境的保护也是有利的。

第四,当前藏民用藏香、檀香和卫生香等替代天然植物煨桑的做法,可在较大程度上避免对山林的影响,使山林得以较好地维持其自然状态,这也是保护森林的一种可行做法。

[责任编辑 李 彬]