铁 锹

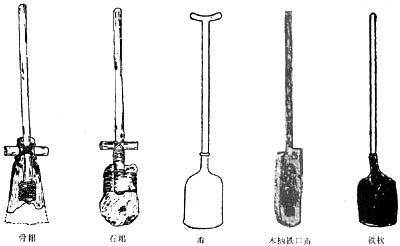

盖古谓“臿”(chā,插),今谓“锹”,一器二名,宜通用。《

淮南子》曰,禹之时,天下大水,禹执畚(bě本)臿以民先。《前汉沟洫志白渠歌》曰,“举西为云,决渠为雨”,以此见水利之事皆本于西也。

诗云:有舌公耶私?与畚日为伍。

荷去应官徭,归来事田圃。

起土作堤防,决渠沛雨霖。

但恐农隙时,又趁挑河鼓。

——图、文引自《王祯农书》

“农器图谱集”之三

臿,也就是从未耜(lěī sì,垒四)转变而来的工具,所以有的古书中就称它为耜。它主要用于水利土方工程。……近年在长沙马王堆汉墓中发掘到一件木柄铁刃舀,木柄下端连接的木板上,套有凹字形的铁刃口。这支臿,大概是当年开挖墓穴用的。农田中开排水沟也用到它,又可用来深耕,所以西也是重要农具。……古书中说的铁杴(xian,先),也是和臿同一类的工具。现在挖土、起土常用的铁锹,其实就是古书中说的铁杴,也就是臿,不过我们现在不叫它臿或杴罢了。

——图、文引自《中国古代农机具》第六讲

三轮农用车在爬坡,路不平,坡很陡,发动机嘣嘣嘣地喷着黑烟,在黄土路上拼命地挣扎。两把铁锹随着剧烈的颠簸在铁皮车厢里失了魂一样疯跳,敲得车厢踢里哐啷乱响。小民脸朝后坐在车厢里,小民觉得屁股很疼,耳朵也很疼,他死死地抓紧了车帮,被淹没在发动机剧烈、野蛮、疯狂的响声里。巨大的响声有点像是一张无形的屏障,把原来熟悉的世界从眼前陌生地隔离开来,听不见河水声,听不见鸟叫,听不见风里的树叶声,只觉得五月的太阳热辣辣地烫脸,只看见一切从身后闪出来,快速地退向山谷,退向远处。青天白日。蓝莹莹的天底下,漫天漫地的黄土,山坡上一条曲曲折折白晃晃的土路,右边是修路劈出来的土崖,左边是陡坡,上百尺的黄土下面是石头,几十丈的石崖下边就是河。是黄河。

深得叫人头晕的一道峡谷,一眼看不到头的千百里的黄土,黄土里,躺着一眼看不到头的亮闪闪的河。小民不愿意看河。因为那条河现在也是假惺惺的,一点也不黄。黄河两岸的人世世代代都是看着黄河长大的。黄河两岸的人只叫它河,不叫黄河。因为人们一张嘴说河,就是说的黄河。就好像自己一家人说话,用不着全名全姓的叫出来。只有另外的河,才在河前面加上名字,汾河,湫河,苍头河,乱流河。可是,自从上游修了万家寨水坝以后,除了下雨发洪水河里还是黄的,其他时间黄河经常就不黄了。清清亮亮的一河绿水,从河湾里迎面拐过来,你就觉着,它压根儿就是条假河。假得就像农用车驾驶座位上的那个人的那身打扮:头上扎着白羊肚手巾,身上穿一件对襟扣袢白布坎肩,腰里别着从来不点烟的旱烟袋,烟荷包上挂着也是当摆设用的一片火镰,脚上登一双唱戏才穿的高帮布鞋。这个假人不是别人,是小民的爸。只要一看见爸爸打扮成这个样,小民就烦。小民就说他是耍猴呢。小民爸知道儿子不高兴,可他不生气,他会从衣兜里掏出烟卷来叼在嘴上,然后开导儿子,小民,你当我不知道这是耍猴呀?你当我不知道现在没犀人再穿戴这套营生啦?耍猴就咋啦?能挣钱就行!不耍猴谁往你兜里塞票票?不要猴你有啥好办法给咱挣来钱?运河沙能挣钱,唱曲子也能挣钱。小于,我说给你个天底下最大的道理:钱和人不一样,人分三六九等,钱可不分等,天底下的钱都是一样的:城里的钱,乡下的钱,男人的钱,女人的钱,中国的钱,外国的钱,都是钱。你狗日的人不大,脸皮子倒不小?咋?劳动人民凭劳动挣钱,凭唱曲子挣钱,有啥丢人的?一说话,小民爸嘴角上的烟卷就来回上下地拨浪。小民不想听,也不想看那根来回拨浪的烟卷。每到这时候,小民就别过脸去,看天,看地,看狗吃屎,看鸡打架,看小鸟上树,看蚂蚁搬家,就是不想看他爸。现在,小民故意和父亲背靠背地坐着,把眼睛赌气地盯着身边一闪而过的土崖。

蓝天,黄土,高崖,大河。

远远看过去,河岸边半山顶上的农用车飘飘荡荡,好像一只断了线的风筝。没有人知道,风筝上边坐着一对闹别扭的父子。

爬上山顶,穿过一大片刚刚吐叶的枣树林。北迤村豁然出现在眼前。小民的太姥姥家就在北迤村,如果不是为了唱曲子的事情,平心而论,小民自己也很喜欢这个村子,因为每次看见北迤村就让他想起太姥姥满脸深深的皱纹,想起太姥姥让人猜不透的年龄。

干爽的黄土山梁上,凹陷下一条也是干干爽爽的黄土沟,沿沟两侧密密麻麻错落着整整一沟的窑洞和院落。窑洞都用本地开采的红褐色的石头砌了前脸,又都用砖瓦和木柱搭了廊檐和台基,都是典型的本地风格,所谓伞檐,明柱,高圪台。讲究一点的人家还有带瓦顶兽脊门楼的院门,门檐上有精巧的砖雕,刻的都是麒麟送子、福寿双全之类的吉祥图案。因为年代久远,廊檐和门楼的瓦顶都变成浓重的黑色,砖雕图案都风蚀剥落得斑驳漫漶。曲曲折折的道路在街巷里忽上忽下,时窄时宽,交叉分岔,编成一张疏密错杂的网,路面上也都铺了那种红褐色的石头。走到近处你才会看见,这些红石铺就的道路也早已磨得凹凸不平残破不全。于是,这张残破凹凸的密网借着依稀的记忆,把那些错落的窑洞、院子、瓦顶、台阶,相互连接起来。村庙和戏台被放在全村最突出也最险要的一块台地上。借着黄土沟两侧的回声和共鸣,戏台上的锣鼓和唱腔可以传遍全村每一个角落。远处,在沟底的井台边有一棵高大的古槐,像一块时间的路碑,在窑洞和院落的边界上,静静地举着满树温柔千年的绿茵。整个村子阒然无声,荒凉和苍老从凝重的安静中无声地弥漫出来。如果不是因为有炊烟一缕一缕地升起来,如果不是偶尔传出来的狗叫声,你肯定会错以为是看见了一片什么人特意做出来的建筑模型,被遗忘在黄土世界的大荒之中。

看着村子,小民想,都说太姥姥一百多岁了,也不知道太姥姥到底有多老了?然后又想,现在年轻人都走光了,北迤村就剩下些老人和孩子,就剩下这些空院子,也不知道北迤村到底有多老了?

父子两人把农用车停在枣树林前面。小民爸知道儿子不会跟自己进村的,可还是问了一句:

“去你太姥姥家喝口水吧?”

小民不看他,也不回答,转身走到树阴底下。

小民爸不生气,自己和自己笑笑;走到车厢跟前拿起一把铁锹。

小民扭过头来质问:“你是唱曲子又不铲沙子,拿铁锹干啥?”

小民爸又笑笑:“不干啥,上一回人家陈镇长说啦,咱们北迤村现在是民俗村,来这儿旅游的、来这儿采风的人们都是城里来的。陈镇长说啦,人家城里人来乡下就是想看个原汁原味儿,说是拿上个干活儿的家伙唱曲子,更好看。你太姥姥剪的纸花花,我唱的曲子,陈镇长说这都是旅游产业,现在才刚开头,得好好做。万事开头难,别看现在来的人还不多,等咱们河口镇、北迤村上了电视、上了报纸,天下闻名了,全中国、全世界

的人就都跑到咱这来花钱了!”

“听他鬼吹!他说好看,他咋不自己拿上铁锹来唱来!想出名,他咋不自己来耍猴来!爸,你能不能不在我太姥姥家唱曲子?”

小民爸不想和儿子争,把铁锹扛到肩膀上,边走边说:

“小民,这事情不能听你的,得听陈镇长的。你给咱等等,我给人家城里来的有钱人唱上几个曲子咱就走,就下河拉沙去。咱们是唱曲子拉沙子两不误!”

小民索性不再说话,坐在树阴里看着父亲走下干爽的土沟,走到那些古旧的窑洞和空荡荡的院子里去。小民又想,也不知道太姥姥到底有多老了?也不知道北迤村到底有多老了?被河沙磨光的铁锹,亮得像一面镜子,在父亲身后一步一闪,有点晃眼。

忽然,有歌声传过来:

山西个临县河口镇,

三十里翻山北迤村,

北迤村出了个好女人,

她的个名字叫爱珍,

生得怪惹亲。

红袄绿裤她辫子长,

鞋上绣的花绫绫,

见面说话她眼先笑,

唤上十声声九不应,

等得人乱了心。

十八里嫁到河口镇,

男人名叫王佑坤,

两个人成家好光景,

生下个儿子叫小民,

实在爱死个人。

二十里得下头疼病,

打针吃药不消停,

家里就没钱难看病,

借了东邻你借西邻,

没脸开家门。

爱珍她撒手归阴程,

丢下佑坤和小民,

白天回家就烧冷灶,

黑夜里点灯照两人,

可怜是男人……

眼泪突然从小民的脸上淌下来,小民听出来,这是爸唱给自己一个人听的曲子,爸唱的是自己家里的事情,爸不想看见自己坐在枣树底下生气,爸唱曲于是为了给自己开心。小民爸是远近闻名的伞头,每年正月十五闹红火,小民爸都被推举出来做河口镇秧歌队的伞头,领着秧歌队走街串巷,把看到的人和事随口唱出来,赢来震天的喝彩声。从小到大,小民不知听父亲即兴演唱了多少别人的故事和经历,却从来没有听过他唱自己的经历。在自己那个从小就没有女人的家里,小民已经不记得母亲的样子了,这是小民第一次从父亲的嘴里听到他对母亲的夸赞,原来自己已经记不清模样的母亲,“红袄绿裤辫子长”“生得怪惹亲”……在这之前,在父亲那些“原汁原味儿”的曲子里,小民曾经听到过无数对于女人的赞美和描述,可那都和他无关痛痒,他从来没有像现在这样一下子被迷住,被击中。好像一件锋利的东西猛然刺穿了身体,有血一滴一滴淌下来,落在记忆的水面上,晕染出一片一片纷乱的暗红。在父亲唱的曲子里,小民历历在目地回到自己已经遗忘了的生活当中。

小民顾不得擦眼泪,小民转过脸去有点惊讶地看着父亲的背影,白羊肚手巾,白坎肩,脚上登一双唱戏才穿的高帮布鞋,太阳底下,被河沙磨亮的铁锹像镜子一样,一闪一闪。这一切原本都是为了给城里人看稀奇准备的,这一切原本都是为了挣钱才装扮出来的,这一切一直都被小民自己看成是在耍猴儿。

小民觉得自己平生第一次真正听懂了父亲的曲子。小民拼尽了力气回想,他忽然觉得自己二十年的记忆变得依稀古远,斑驳漫漶,就像是眼前的北迤村,就像是太姥姥脸上深深的皱纹……小民在自己的记忆里挣扎着,觉得好像是看到过一件好看的红衣服,可是他无论如何也想不起来,穿了红衣服的母亲到底是一张什么样的面孔……枣树林斑驳的影子落在厚重的黄土上,落在小民猛然而起的回忆里。

小民抹了一把眼泪。小民想,我肯定是看过那件红衣服。

西元2005年6月4日写

10日改定于草莽屋

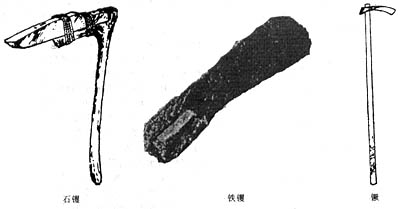

攫,[居缚切]。 (zhu,嘱)田器也。《

尔雅》谓之“镨”(zhu6,桌),斫(zhu6,酌)也,又云“鲁斫”。《说文》云,[陟玉切]也。《玉篇》亏, 亦作“ ”。又作“ ”(zhu,主)诛也,主以诛除物根也。盖攫、 器也,农家开辟地土,用以剧荒。凡田园山野之间用之者,又有阔狭大小之分,然总名曰“攫”。

诗云:銎柄为身首半圭,非锋非刃截然齐。

凌晨几用和烟 ,逼暮同归带月携。

已斫灵苗挑药笼,每通流水入菜畦。

更看功在盘根地,办与春农趁雨犁。

——图、文引自(王祯农书)

“农器图谱集”之三

攫(iue,决)也写成“镢”,有的地方称它为镐。考古工作者曾发掘到不少四千多年的石锛(ben,奔),镘就是从石锛演变而来的。近年考古,出土不少战国和秦汉时的铁镘,说明它是当时使用得很普遍的一种工具。铁镘厚重坚实,很适于刨地翻土之用。河北易县出土战国时代的长方形攫,銎在顶部;河南巩县西汉遗址中出土的一具方銎宽刃攫,銎在器身上部,形制不同,后者和近代农村中用的攫已很相似。

——图、文引自《中国古代农机具》第六讲

十五的月亮又大又圆,从旱塬的背后慢慢升起来,安安静静的,很近,也很从容,好像你一推开门它就能走到院子来。在塬畔上开荒的歪歪正好落在又大又圆银亮清冷的月亮里。从沟底的院子朝上看,月亮里的歪歪像一个黑黑的皮影,像一个神话;细胳膊细腿,举着长长的镢把,一起一伏,一起一伏,一镢,一镢,一镢,一镢……于是,古老蛮荒的月亮就被一个勤劳的农民忘情地开垦出来。春种,夏锄,秋收,冬藏。他的辛苦和汗水,到头来总会得到丰收的安慰。

可是,五人坪的乡亲们都知道,月麂里的歪歪什么也得不到,因为压根儿就没有种庄稼、收庄稼这回事。歪歪开荒不是为种地,歪歪现在得了痴疯病,每个月的阴历十五歪歪都爬到塬畔上开荒去,数九寒天也要去。歪歪一年四季都在塬畔上开荒,只开荒,不种地。其实,连开荒也算不上,就是翻地。谁也数不清楚,歪歪一年四季到底要把塬畔上自己那一窄条黄土地,用镢头来回翻过多少遍。有时候翻得累了,歪歪会突然停下镢头,出人意料地唱几句:

正当梨花开遍了天涯,

河上飘着柔曼的轻纱,

卡秋莎站在峻峭的岸上,

歌声好像明媚的春光。

……

歪歪唱得荒腔走板,把苏联歌曲唱得像是本地的小曲儿土调,歌词被他任意篡改:“开遍了天涯?唱成“硌遍了甜牙”,“柔曼的轻纱”唱成“肉馒头轻啥”,“卡秋莎”唱成“干辰啥”,等等等等。但是荒腔走板和驴唇不对马嘴的篡改,并不影响歪歪的感情,歪歪孤单地站在月亮里,唱得很投入,很抒情。歪歪投入、抒情的独唱,在遍地银白的月光里传得很远很远。

歪歪不识字,歪歪反复告诉人们说,他唱的是洋歌儿,是外国人的歌;是他当年用五人坪的土调调跟知青们换来的,是跟自己的媳妇学会的。歪歪还会唱那首《花儿为什么这样红》,但是这首歌一般不大容易唱完,因为唱不了两句就要“啊……”,歪歪一“啊……”年轻人就捂耳朵,就嚷,歪歪叔,歪歪叔,快不用学驴叫啦你!遇到这种时候,痴疯了的歪歪不生气,很宽厚地笑笑,停下自己的歌唱。然后,拖着长腔,很豪迈,很大声地

用拗口的北京话朗诵两句毛主席的诗:

红军不——怕——远征难,

万水千——山——只等闲!然后,再朗诵一副对联:

扎根农村一生务农

脱胎换骨永远革命

朗诵完了,歪歪把两只手伸出来,在半空里比划——毛主席像这边贴一条,那边贴一条,两条大红纸。窑门上也是两条,这边贴一条,那边贴一条,也是两条大红纸……日他先人,睡辰了一晚上,也没睡成媳妇…”第二天一大早就叫扛镢头下地,结革命婚,开革命荒……然后,歪歪把两只手从半空里放下来,放在自己的胸前,一上一下地再比划——女子这么高,娃娃这么高,一个八岁,一个六岁……万水千——山——只等闲……把家一拆,全都去北京找毛主席去啦!毛主席他老人家死了也还是全都回北京去啦!毛主席一死,人心就全都变了啦,全都不革屈命啦!把婚一离,就把我龟孙一个人丢辰在这儿啦!……爱革不革……反正一个娃娃一百块,两个娃娃两百块,剩下龟孙一个人也还是不——怕——远征难!

这一大堆没头没尾的话,五人坪的男女老少不知听过多少遍了;歪歪可以在任何时候,任何地点,毫无来由地把手举起来,把上面这几句话重复给人听。如果没有人,歪歪就说给狗,说给牛,说给树,说给石头和窑洞,或者干脆就说给西北风。歪歪认为西北风是往东刮的,早晚有一天能把自己的话刮到北京去。歪歪用这一堆没头没尾的话翻来覆去地总结自己的一生,歪歪一直沉浸在三十多年前他自己那场奇特无比无法想象的婚礼当中。那是一场过分巨大、过分意外的幸福,就像所有的神话故事那样,在一个阴历十五的晚上,当银盆大月亮从旱塬背后悄悄升起来的时候,幸福从天而降,猛然打破了歪歪凡俗冗长的生活,把一切都变得神奇起来。把歪歪的身世变得很像是一台戏文。谁也没想到,大字不识一个的放羊娃,穷得叮当响的光棍汉,能把北京来的女学生娶到自己的土窑洞里来。唱了毛主席语录歌,吃了羊汤压饴铬的乡亲们,在清冷银白的月光下,眼睁睁看着一对新人走进歪歪的土窑洞,月光照亮了歪歪窑洞门框上大红的对联:扎根农村一生务农,脱胎换骨永远革命。有人在冷白的月光下叫喊,歪歪,歪歪,你好好感谢毛主席吧,不是毛主席你狗日的做梦也娶不上这么好的媳妇!……这是五人坪开天辟地以来没有过的大事情。这件事情大到超出了五人坪的想象力,大到让人难以回忆和描述。

如今,五人坪还是原来的五人坪,歪歪还是原来的歪歪。从神奇里走出来的歪歪,整日价在五人坪熟悉的街巷里来回游荡。

到处游荡的歪歪爱说他那些没头没尾的话,还爱说他的梦。歪歪会向身边任何一个人提起他的梦。梦里的媳妇,梦里的孩子,梦里和知青们唱歌,梦里的种种细节和快乐,甚至是梦里的床笫之欢,他都会一五一十讲给你听。讲完了,歪歪会被自己的讲述感动得笑起来,笑得很开心,也很感染人,然后真心实意地邀请你:

“不信你今天跟我回家睡,保险能叫你梦见娃娃们,保险能叫你梦见我老婆!梦见北京!……你不信?你狗日的真不想跟我回北京看看我老婆?”

被邀请的人都知道,这种时候千万不可以接歪歪的话头,不能说去,也不能说不去。大都是从衣兜里掏出烟卷来递过去:

“歪歪,来,抽根烟吧,抽根烟,解心宽。”

于是,喷吐出来的烟雾缭乱地挡住了歪歪满脸的诚恳和回忆。

一年四季,时光流转,高梁照旧要红,谷子照旧要黄,孩子照旧要生,人照旧要老,黄土地上没有填不平的记忆。如今土地分到每家每户,人们都忙碌着自己:的日子,不经意间,五人坪把痴疯了的歪歪一个人留在时光的岸边上游荡。饭后茶余,借着烧成灰烬的烟头,人们偶尔会在笑谈中用一声长叹,打量一下岸边上固执的歪歪。

有时候,五人坪好奇的年轻人会留住歪歪,和他订对一下梦里的细节:

“歪歪叔,为啥你第一宿没有睡成你媳妇?。”

歪歪笑笑:“不为啥,人家是城里来的学生,人家讲卫生。”

“歪歪叔,去了北京你为啥还跑回来?”

歪歪很肯定地证实:“是谷子玉茭你就得种在五人坪,种到北京你狗日就活不成!”

“歪歪叔,为啥每个月都有人给你从北京寄来二百块钱?”

歪歪狡黠地扳起手指头:“一个娃娃一百块,两个娃娃就是两百块么。要不咱们换换,把二百块给你,你们谁把媳妇给我!”

“歪歪叔,你媳妇真的比豆腐还白?”

歪歪很得意:“白——!比豆腐白多啦!你们这辈子就没见过恁白的腿!不信,今晚上你跟我回家睡,保险能叫你梦见!”

“那你为啥还要离婚?”

“谷子玉茭种到北京你狗日的就活不成!你不信,你今晚上跟我回去睡;保险你狗日的到了北京就知道活不成!”

“歪歪叔,我们不去,我们不会唱你的那些外国歌儿。”

由衷的自豪在歪歪脸上动人地荡漾开来:“嘿嘿……不会吧。那都是我用咱们五人坪的土调调跟他们换来的!”

这样的对话让歪歪很开心。看见眼前的年轻人,歪歪就会想起当年也是很年轻的自己。歪歪现在经常在梦里回到三十多年前,回到从前的快乐当中。只要一做梦,歪歪常常就会真真切切地看见自己的幸福。那时候刚结婚还没有孩子,那时候自己每天每天都是高高兴兴的。那时候自己放羊回来经常和知青们一起扎堆儿唱歌。知青们唱的大都是外国歌,唱得高兴了,就叫自己唱五人坪的土调调。于是,放羊娃歪歪就吊起嗓门,亢奋、高兴地唱起来:

大红公鸡你就红尾巴,

巧嘴嘴会说那好听话,

大红公鸡你就卧窗台,

想亲亲想得你起不来,

公鸡呀么上架狗进窝,

想亲亲想得你睡不着。

……

在震耳欲聋的欢呼声中,知青们叫嚷,跺脚,鼓掌,歪歪歪歪,再唱一个!再唱一个!歪歪就憋足了力气,再唱:

叫一声亲亲就你过来,

哥哥我给你就解裤带,

花绸绸裤子就往下拉,

白腿腿夹一朵倒吊莲花

……

在歪歪酣畅的梦境中,快乐的歌声借着年轻的血气,在五人坪四处回荡。歪歪已经记不清楚,当年自己用五人坪的土调调换来了多少洋歌儿,换来了多少“卡秋莎”和“花儿为什么这样红”……

在这个世界上,没有人能真正明白歪歪心里想的是什么,也从来没有人能真正看见歪歪在梦里经历了什么。也许,歪歪并没有疯,歪歪只是不想从自己的梦里醒过来。 西元2005年6月30日写

7月3日傍晚改定于草莽屋

〔责任编辑 宁小龄〕