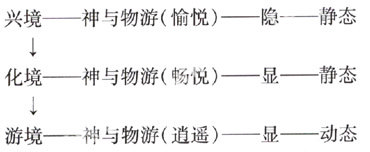

[摘要]“物化”的境界是一个层进式的三重境界。第一重境界是“兴境”,也即“兴而超然之境”;第二重境界是“化境”,也即“化而无我之境”,也就是王国维所说的“无我之境”,第三重境界是“游境”,也即“游而至乐之境”。这是“逍遥游”的境界,是“神与物游”、“物我两忘”的“至乐之境”。因此,“物化”的境界也就包含了“兴”、“化”和“游”这三个重要的方面,是“兴”而“超然”、“化”而“无我”、“游”而“至乐”的境界。“兴”侧重于心灵内部的提升,是“内孕”的过程;“化”侧重于主体外部的超越(即超越自身,齐平万物),是“外化”的过程;而“游”则侧重于新的主体的自由活动,是“物化”的最高境界。

[关键词]物化;境界;兴;化;游

[中图分类号]101 [文献标识码]A [文章编号]1003—8353(2008)01-0093-05

迄今为止,专家和学者对庄子的“物化”说进行研究的很多,且已取得了不少的成绩。但遗憾的是尚缺乏对物化境界的充分研究。至今,除王国维在《

人间词话》中论及了“无我之境”之外,再未有单独的针对物化境界的研究文章。有的文章虽有所涉及,大多往往是一语带过,或仅仅认同为“无我之境”,如徐复观先生在《中国艺术精神》中说过这样一句话:“物化的境界,完全是物我一体的艺术境界”。我认为,“物化”的最高境界并非仅仅是“物我一体”或“无我之境”,而是“逍遥有我之境”,是一个逍遥游的至乐之境,“物化”境界应是一个层进式的三重境界:即兴而超然之境——化而无我之境——游而至乐之境。当然,我在这里并不是否认王国维先生对“无我之境”的阐释,更不是肯定朱光潜先生对王先生“有我之境”和“无我之境”的重新认识。我们知道,王国维先生在《

人间词话》中曾把意境分为两类,即“有我之境”和“无我之境”;他说:“有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物”。这里的“有我之境”和“无我之境”的“我”,是指客观现实中的具有社会意识、道德观念的“有欲的我”或“有累的我”,也即“现象的我”。也就是说,在“有我之境”中,现实中的“我”的感情色彩比较浓烈,“我”的表现比较鲜明突出;而在“无我之境”中,“现象的我”或“有累的我”泯灭了,与审美对象融为一体了,所以“不知何者为我,何者为物”。我很赞同王国维先生对“有我之境”和“无我之境”的阐释,用“无我之境”来概括物化的第二重境界也即“齐物之境”或“化境”是非常准确的。但如果用“无我之境”来概括物化的整个境界,我认为就不够全面。在“无我之境”上面,还应有一个“逍遥有我之境”,这一“无我之境”之上的“有我之境”是物化的最高境界。当然,这里的“有我之境”的“我”是经过“齐物”之后的脱胎换骨的“我”,是“无累的我”、“纯粹的我”,也是“本体的我”。因此,这里的“有我之境”并非王国维先生所说的“有我之境”,而是一个全新的至乐的境界。而且这里的“有我之境”也并非朱光潜先生所说的“有我之境”。朱先生认为王先生所说的“有我之境”就是“无我之境”,因为经过移情;而王先生所说的“无我之境”就是“有我之境”,“都是诗人在冷静中所回味出的妙境,没有经过移情作用,所以实是‘有我之境’”。朱先生的说法我觉得亦有待探讨,我认为王先生所说的“有我之境”和“无我之境”都有“移情”的成分。在王先生所说的“有我之境”中,既然“物皆着我之色彩”,那当然有“移情”的成分。而在“无我之境”中,不仅“物皆着我之色彩”,且“我皆着物之色彩”,因而物我之色彩同一(“故不知何者为我,何者为物”),这当然也离不开“移情”的成分,因此,不能以有无“移情”来推翻王国维的境界说。

总之,我认为“物化”的境界,是一种“物我界限消解,万物融化为一的神与物游的心理境界”。这一心理境界,并非仅仅是忘我而化的物我一体的“齐物无我之境”,更是“神与物游”的乃至至乐的逍遥游的“有我之境”,而要想达到齐物而逍遥游的“有我之境”,那是绝对离不开“兴而超然”的内部孕育提升。因此,物化的境界应该是三重境界,而且是层进式的三重境界。第一重境界是“兴境”,也即“兴而超然之境”,这是个虚廓心境、超越生命、愉悦心灵的超然愉悦之境;第二重境界是“化境”,也即“化而无我之境”,这是忘我“齐物”的境界,也就是王国维所说的“无我之境”;第三重境界是“游境”,也即“游而至乐之境”,这是“逍遥游”的境界,是“神与物游”、“物我两忘”的“至乐之境”。因此,“物化”的境界也就包含了“兴”、“化”和“游”这三个重要的方面,是“兴”而“超然”、“化”而“无我”、“游”而“至乐”的境界。

三重境界的划分

(一)“兴”——超然无我(隐)-静态

在“物化”的境界里,兴境是一种浅层次的愉悦之境。“兴”即是“感兴”,它是“一种感性的直接性(直觉),是人的精神在总体上所起的一种感发、兴发,是人的生命力和创造力的升腾洋溢,是人的感性的充实和完满,是人的精神的自由和解放”。“物化”的过程是一个体道、闻道的过程,“物化”的境界就是一个精神自由解放的境界。“感兴”作为“物化”的第一重境界,是体道、闻道的开始,也是精神自由和解放的初级阶段。它包含了三个渐进的层次,一是虚廓心境,二是超越生命,三是愉悦心灵。在忘世忘我中获得一种超然之喜。因此,“兴境”是一种超然愉悦之境。“兴境”侧重于心灵内部的提升,是“内孕”的过程。

“虚廓心境”是获得心灵内部的提升,达到“超然无我”的“兴”境的前提。审美主体只有去除内外的一切不和谐因素,保持虚静的心态,才能与“道”为一,实现“超然”的审美体验。因此,虚廓心境获得超然之心,是非常重要的。

通过虚静的“忘世虚空”和“忘我去欲”打开了个人生命的障壁,纯洁了心灵,虚空了心灵,从而为主体提供了一个审美的心理条件。虚廓心境的目的是为了“无功”、“无名”、“无己”,其中“无己”最为重要。而要想做到“无己”,那只能靠超越。超越是指超越个体的生命,从而在精神上泯灭物我的界限与物融通,以至实现物我的合一。在审美活动中,通过“虚静”的孕育而拥有了虚空、纯洁的审美心胸之后,通过想象就会慢慢地获得对个体生命的提升与超越。人的个体生命是有限的、暂时的、遮蔽的。但是人在精神上有一种超越有限趋向无限、超越暂时趋向永恒、摆脱遮蔽寻求澄明的要求,而要达到这样的要求,就必须把个体生命投入宇宙的大生命(“道”、“气”,“太和”)之中,从而超越个体生命存在的有限性、暂时性和遮蔽性。这样,个体生命的意义与永恒存在的意义就合为一体,从而达到一种绝对的升华,这就是审美感兴的超越性。庄子“知鱼之乐”所显示的,正是庄子在移情想象的基础上,所获得的对生命的超越和体验到的超然之喜。在精神

上,庄子还未明显达至与鱼同化的境地,虽然有超越生命的忘我的一面,但超然无我还是隐性的、不明显的。因此,庄子虽然达至了与鱼精神融通的境地,能体验到鱼之乐,获得一种超然之喜,但还只是一种浅层次的愉悦。

综上所述,虚廓心境体现了物化的离形去欲性;超越生命体现了物化的忘我性;愉悦心灵体现了物化的逍遥性。通过虚廓心境的忘世忘我,使主体的生命和心灵的境界不断地得以纯净、提升和超越,从而达至了超然无我的境界,获得一种超然之喜。虚廓心境、超越生命和愉悦心灵集中体现了黑格尔的著名论断:“审美带有令人解放的性质”,也体现了“物化”所具有的超然之乐的特点。然而,这一“兴境”虽然是超然无我的愉悦之境,但作为“物化”的“无我”而言,它还是隐性的、不明显的。虽然物我之间获得了一定的精神上的融通,但“无我”的状态没有呈现出来,“物化”表现为静态。如果“无我”由隐性变为显性,那就步入了物化的第二重境界——“化境”。

(二)“化”-齐物无我(显)-静态

在汉语语汇中,经常用到“化”字。作动词用主要有两种情况,一是指“变化”,强调的是事物的演变过程;二是指“化合”,强调的是事物演变的结果。“化合”指的是两种以上的物质互相结合变成一种跟原来物质都不相同的新东西。“物化”的“化”也有“化合”的“化”的意思,但不是指人与物这两种事物发生了化学反应,而是达到了精神上的融通为一。确切地说,这一“化”应是“化和”。这一“化”意味着一事物完全消除了与另一事物的对立而彻底地改变了,不仅达到了“变化”的极致,而且与对象化而为一,和谐统一。“化”字在《

庄子》中是一个很重要的概念。“物化”既包含了“化”的过程——层进式变化,又包含了“化”的结果——和。“兴境”就隐含着“化”的过程,是隐性的“内化”;“化境”既体现着外化的过程——即齐物,又显现着内化与外化的结果——化而无我;“游境”既是“化”的完成阶段,又体现了“化”的最终结果——即“逍遥有我”和“游而至乐”。这里所说的“化境”是指“物化”的中间过程,也即外化过程。“化境”侧重于主体外部的超越(即超越自身,齐平万物)。

“物化”的“化”,其实也就是“和”,是“化和”,是“化”“物我不一”为“和谐统一”。“化”就是指从主体出发,通过“体物”“忘己”,从而慢慢地与物融通,在一种更高的精神境界中与道为一,化己为物,物我一体,达到物我的和谐与统一。为什么要在更高的精神境界中与道为一之后,方能达到物我的和谐与统一?这是因为,从现实的纷繁复杂的物的现象而言,物我是不一的、富有差异的;而从更高的精神视域来看,也即从本原上来看,物我是齐一的、等同的,都来源于“道”(道生一,一生二,二生三,三生万物)。物我界限、物我不一的现象和万物齐一的“道”是“物化”的起点和条件,“化”是其途径和过程(这一“化”主要指变化),齐物而逍遥游又是其目的和结果(这是“化”的结果)。在物化的“化境”中,主客体的界限已经消失,不仅精神融通,而且也摆脱了万物纷繁复杂的形躯的局限,两者完全合而为一,达到了不分彼此的交融状态。主体的活动进入“化境”的重要标志,就是“无我”。也就是说,这一“无我”是显性的。对主体而言,物化的第二重境界就是“忘我而化”的“无我之境”——也即“化境”。

总之,主体的活动进入“化境”的重要标志就是“忘我”,不仅“忘心”而且“忘形”。

在“化”境中,不仅主体在生活中的欲我(或有累的我)泯灭了,摆脱了是非名利等“心累”,而且也突破了形躯的局限,摆脱了“形累”。因而,较之“兴境”而言,“无我”是显性的,但“物化”的状态依然是静的状态,没有鲜活的动态感。如果审美主体在审美欣赏的过程中,不但忘却自我,“化”我为物,而且精神随物而逍遥游,“化而无我”之后所产生的新的主体具有明显的动的态势,那也就意味着审美主体步入了物化的最高境界——“游”的境界。

(三)“游”——逍遥有我(显)-动态

物化的最高境界是一个“物我两忘”、“神与物游”的“逍遥游”的境界,“逍遥游”是“无待”而游,它无需凭借任何外在事物和力量,通行畅快,自得其乐,无限自由。因而“物化”的最高境界——“游境”,是一个至乐之境。“游境”侧重于新的主体的自在遨游。

“游”是庄子美学思想的核心概念。“游”有两个突出的特点。一是《

庄子》中的“游”常分别与“逍遥”和“心”联系在一起,是“心游”,是“逍遥游”,联系起来就是一种心灵的“逍遥游”。庄子的“游”主要是指精神上的逍遥游。“游”的本质是游心,游心是“无待”之游,是合道之游(“游心于物之初”),是一种超越现实的心灵的逍遥游。游境所追求的超越性的自由,是从人类个体的有限性、暂时性和遮蔽性出发,通过否弃外物(包括形体)纯洁心灵而获得的。“游”的特点是自由自在、闲放不拘、无挂无碍、怡然自得。“游”的感觉是“乐”,是一种从主体出发,毫无功利之心,放任自适的自得之乐。这种乐,是一种由至美而产生的忘我的、解放心灵的“至乐”。因此,“游境”是一种与物相适的自由之境,因而也是“逍遥至乐之境”。《

庄子》中的“游”或是“逍遥游”的第二个突出特点是“上下与天地同游”。“上下”意味着超越时空的自由度;“与天地同游”说明人与天地一体、人与天地相谐而游。“游”的主体是人,同时离不开与之相适的“物”。“游”体现于人和物的关系中,是人与物在统一和谐的境界中同游。因此,“游”境是经过“兴境”,和“化境”的实际的“体道”修行所实现的独特的生命体验与超越的精神境界,是经过合“道”的“物化”之后,所进入的“至乐”而“逍遥”的心灵自由之境,它是庄子自由哲学的顶峰。

“游境”是审美体验的最高层次。在审美主体的审美体验中,审美主体获得了同情与共感。并且往往出现高度共鸣,情不能已的情境。在“游境”中,审美主体所获得的同情与共感,与“兴境”中审美主体所获得的同情与共感的程度是不一样的。在“兴境”中,审美主体获得同情与共感,也只是产生了情感上的愉悦状态。而在“游境”中,审美主体所获得的同情与共感,却是情感上的极乐状态,获得了一种高峰体验。在“游境”中,审美主体不仅体验到“物我两忘”、“身与物化”、“我没人大自然,大自然没人我”的“化”的审美境界,而且在与物冥合之后产生了一个新的纯粹的主体,并且呈现出这一新的主体的逍遥游态势。柳宗元在《始得西山宴游记》中,对这一境界中的体验有过这样的描述:

悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。引觞满酌,颓然就醉,不知日之入。苍然暮色,自远而至,至无所见,而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合。

这里的“心凝形释,与万化冥合”,是对“物化”的共感现象的极好描述。内心平静至极,躯体一切

束缚均已解脱,仿佛自己与宇宙万物合成一体,并且产生了“悠悠乎与颢气俱”,“洋洋乎与造物者游”的空旷感、自由感。主体感到天地间的“颢气”充溢心胸,似乎与造物主神“游”天外。这是精神上的大解脱、大超越、大自由。苏轼在《前赤壁赋》中也有类似体验的描述:“浩浩乎如冯虚御风而不知其所止,飘飘乎如遗世独立羽化而登仙。”面对风月之美,作者只觉得浩浩荡荡的好像凌空驾着风飞行,不知要飞到哪里去,又觉得飘飘然的,好像脱离了人世,无牵无挂,成了神仙,飞升仙境一般。这是一个多么自由、多么快乐的精神逍遥游的体验,忘却了人世遗世独立,忘却了自身羽化登仙,遨游太空,飞升仙境,享受了现实中无法享受到的幸福和快乐,这就是审美欣赏中所获得的一种高峰体验。高峰体验可以把人从有限推向无限,从瞬间推向永恒,把套在人身上的一切物质和精神的枷锁统统解除,产生忘怀一切的自由感、逍遥感。高峰体验所达至的境界。正是“物化”的“游境”。

三重境界的层进性

从上面的分析可以看出,物化的境界包含了“兴”“化”“游”这三个重要的方面。“兴”是前提,“化”是中介,“游”是结果。“化而无我”、“神与物游”是“物化”的突出特征。作为“物化”的三个层次,“兴”、“化”、“游”这三境中都包含着“化”和“游”的成分。“兴”境通过“虚静”而“超越生命”,步入了“化”的过程,但“化而无我”的“无我”还是隐性的、不明显的,但已包含了“神与物游”的成分。如庄子“濠梁观鱼”的故事,虽无明显的“神与物游”,但通过庄子的“知鱼之乐”,我们可以领会庄子已体验和想象到“鱼之乐”,所以庄子也已达到与鱼融通、“神与物游”而精神愉悦的心理境界。“化”境是在“兴”的基础上达到了与物浑化的境地,生活中的“有累的我”或“现象的我”已完全忘却,“无我”是显性的,“神与物游”的成分较之“兴境”更为明显,精神也由愉悦而进至畅悦。如“庄周梦蝶”和陶渊明的《饮酒》(第五首)等,所表现的都是“化而无我”之境中的情状。在“化”境中,“无我”由隐而显,“神与物游”也由“兴境”中的“蕴含成分”转为“化境”中的明显特征,但“神与物游”的动态感还没有显现出来。到了“游境”,“神与物游”的动态感就明显地显现出来,精神也由畅悦而进至逍遥,而且“游”的主体是一个全新的主体,是经过“化境”的“无我”而产生的一个全新的、脱胎换骨的、与物冥化的、本然状态的“我”。也即“纯粹的我”或“本体的我”。“无我”是指“无欲我”;“有我”是指“有与物合一的我”,即“有纯粹的我”或“有本体的我”。在“化境”中,“无我”是“显性”的,“有我”是“隐性”的,也是“静态”的;而在“游境”中,“有我”是“显性”的,而且是动态的,也即“纯粹的我”的活动状态是明显的。如苏轼的《前赤壁赋》中的“浩浩乎如冯虚御风而不知其所止,瓢瓢乎如遗世独立羽化而登仙”,以及柳宗元的《始得西山宴游记》中的“悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷”等,都是“物化”的“游境”中的“神与物游”的动态感的极好代表。因此,“物化”的境界不仅是三重境界,而且是层进式的三重境界:

首先,从“化而无我”的“化”来看,“兴”、“化”、“游”这三重境界是层进式的,“化”的过程和结果都明显地显现出来。“物化”就是一个从“物化”前的“有我”,到“物化”的“兴境”和“化境”中的“无我”,再到“物化”的最高境界“有我”的过程。即“有我”(指“有累的我”或“现象的我”)——“无我”(指“有累的我”或“现象的我”)——“有我”(指“纯粹的我”或“本体的我”)的过程。“物化”的过程即:

兴境——无我(指“有累的我”或“现象的我”)——隐

化境——无我(指“有累的我”或“现象的我”)——显

游境——有我(指“纯粹的我”或“本体的我”)——显

其次,从“游而至乐”的“游”来看,“兴”、“化”、“游”这三重境界中也是层进式的,在“兴境”和“化境”中都有“神与物游”也即都有“物”与“我”之间精神上的融通,但这种“融通”是笼罩着浓郁的“静”的氛围的,是悄无声息的“游”,是隐性的“游”,“游”(即神思和想象)也只是显示了“化”的过程(虚静——超然——愉悦)和结果(无我),也即是写“化”的静态,而没有将“化”的动态显现出来,没有将“物化”后产生的新的主体(纯粹的我)的动态感显现出来。而在“物化”的第三个层次,也即“游境”中,这种大“动”显现出来了。这一“动”是“神思飞跃”的“动”,是“显性”的“动”,是“精鹜八极,心游万仞”的动,是精神随物而逍遥畅游。“兴”、“化”、“游”这三个层次境界越来越高、“动感”也越来越“显”、“动”的态势也越来越强。从这一方面来看,“游境”也是“物化”中的最高层次:

综上所述,庄子的“物化”是由“兴而超然”,到“化而无我”,再到“游而至乐”的层进式的三重境界。“兴”侧重于心灵内部的提升,是内化的过程;“化”侧重于主体外部的超越(即超越自身,齐平万物),是外化的过程;“游”侧重于新的主体的自由活动(即逍遥游),是内化与外化后所达至的极至状态。在“物化”之前,人好比是一个“茧蛹”,既受到外壳(即“形”)的束缚,又受到内在的能力(也即“有累的心”)的束缚。“兴”作为内部的孕育提升,可以看作是逐步摆脱“有累的心”的束缚的过程,也即由“蛹”孕育成“蝶”的过程,摆脱了人与万物在质素差异上的纷扰;“化”作为外部的超越,好比“金蝉脱壳”摆脱外壳(或“形”)束缚的过程,也即摆脱了人与万物在形体差别上的纷扰,齐平了万物。“化”的境界好比“金蝉脱壳”完成的境界,虽已“破茧为蝶”,摆脱了“形”的束缚,但还未张开翱翔的翔膀,还未能自由遨游;而“游境”是在“兴境”和“化境”摆脱“心”、“形”束缚的基础上,获得的一个崭新的主体(如蝴蝶)的自由遨游的境界。因此,“游”是脱胎(形)换骨(心)之后新的主体的自由畅游。“兴境”的精神状态是“孕育”,“化境”的精神状态是沉醉,“游境”的精神状态是迷狂。“兴而超然”、“化而无我”与“游而至乐”在这一物化境界中是彼此交融为一的。只有“超然”才能“齐物无我”,也只有“齐物无我”才能进入“逍遥游”的“至乐之境”,而在“逍遥游”的“至乐之境”中,也会更加地“心凝形释”,彻底干净地忘我。由此可见,物化的境界既是一个层进式的三重境界,又是一个忘我(无我)而至乐的交互推进的浑然一体的境界。

[责任编辑:曹振华]