摘 要: 近年来,我国城市化进入了快速发展阶段,但 城市化的发展对生态环境影响的定量研究始终是一个难题。以《西安市统计年鉴》数据为准 ,应用生态足迹方法研究西安城市化发展中的生态环境动态变化状况,我们认为西安市应大 力加强高科技和第三产业发展;应从节约型和环保型角度寻求高质量的居民生活方式;从强 化土地管理与计划等方面做起。

关键词: 西安; 城市化; 生态足迹; 生态环境; 可持续发展

中图分类号: K928.5 文献标识码: A 文章编号: 1672-4283(2007)03-01 03-07

收稿日期: 2006-12-15

基金项目: 西安交通大学“98527”07项目(07200701)

作者简介: 李晋玲(1963—),女,山西太原市人,西安交通大学管 理学院博士研究生;刘人境(1966—),男,新疆乌鲁木齐市人,西安交通大学管理学院教授,博士生导师;汪应洛(1930—),男,安徽芜湖市人,西安交通大学管理学院名誉院长,中国工程院院士 。

目前,全球城市化的步伐日益加快,截至2000年全球有近一半的人口生活在城市或城镇。而 在过去20多年里,我国城市化发展的速度非常快,无论是城市人口数量还是城市发展建设 规模都有了很大程度的提高。但随着经济发展和产业结构的调整以及城市化进程的加快,人 口、资源和环境之间的矛盾也越来越复杂。虽然城市化的快速发展拉动了城市经济的高速增 长,与此同时它也在不断产生新的城市问题,给人类生存环境提出新的挑战。如何使城市走 上一条可持续发展的良性道路?如何正确度量城市化发展与自然环境之间关系已成为21世纪 城市化研究的一个重要课题。

一、 研究现状

1. 生态足迹研究综述

生态足迹的概念是由加拿大经济学家William Rees教授在1992年提出[1]:通过生 产性土地的面积来度量某个确定人口或经济规模主体的资源消费和废物吸收水平的方法;其 主导思想是通过计算生态足迹与生态承载力之差来计算生态盈余,以此来评估人类对生态系 统的影响,测度区域可持续发展的状况。生态足迹概念提出后,得到了广泛的关注和应用 。近年来,国内外对生态足迹的研究不断深化,主要表现在三个方面:

(1) 关于生态足迹的模型构建。Hanley构建了生态足迹模型,结合社会、经济和人口等指标 测度了苏格兰国家发展的可持续性[2];Kurt K把生态足迹与生态系统服务功能价 值两种方法结合起来,构建了生态价值附加的生态系统——经济投入产出复合模型[3]。

(2) 关于生态足迹模型应用方面。Gerbens Leenes运用生态足迹模型研究了人类食物消费模 式与农业土地需求之间的关系[4];Manfel L研究了澳大利亚家庭收入、消费支出 的差异与生态足迹之间的关系[5];Andersson运用生态足迹模型研究了国际贸易与 生态之间的不平等交换[6];Martinez Alier把生态足迹引进到国际债务与环境损 害的研究中,并用“生态责任分配”的概念来分析了不同类型的环境影响[7];Kriv tsov V应用生态足迹研究了玻璃、塑料废弃物循环利用与国家能源消耗之间的关系[8 ]。

(3) 关于生态足迹的关系方面。Gernot Stoglehner等研究能源消费模式对生态足迹的影 响[9];Mathis Wackernagel通过时间序列研究了国民经济发展与生态足迹之间的 关系,从而将静态的生态足迹模型改为动态的模型[10];Federici M通过生态足迹 模型,测度了锡耶纳城市的公路和铁路交通系统的能源消耗与利用效率,以及对区域生态足 迹与可持续发展的影响[11]。

国内关于生态足迹的研究开始于2000年,陈敏等计算了1978-2003年中国生态足迹,并进行 了动态分析[12];陈成忠在生态足迹模型的基础上,建立了生态足迹、生态 承载力和对外贸易三者之间的非线性动力学模型[12]。章锦河等分别从不同 角度综述了国外生态足迹模型的研究进展,并对未来的研究进行了展望[13]。我国现阶段对生态足迹的研究更多的是局限于对区域的生态足迹计算应用研究,如温 晓霞等应用生态足迹分析法计算了陕西省2000-2004年的生态足迹和生态承载力,并对陕西 省2005-2009年的生态足迹和生态承载力进行了预测和评估[14];赵先贵根据陕西 省1978-2002年生态足迹和生态承载力的研究获得了该地区生态足迹、生态承载力随时间变 化的预测模型,预测了未来陕西可持续发展趋势[15]。

2.城市可持续发展研究现状

针对我国城市化发展的具体情况,我国学者对城市化可持续发展的评价研究主要集中在环境 生态和社会统计两个方面。环境生态角度主要是指从环境承载力或资源承载力的角度出发, 探讨在一定的城市区域范围内处于一定的自然环境条件下,维持环境系统结构在不发生质的 改变与环境功能不遭受破坏的前提下,环境系统所能承受的人类活动的最大值。唐剑武将指 标分为自然资源供给类、社会条件支持类和污染承受能力三类指标[15];曾 维华根 据环境承载力的物理意义和数学表述,用发展变量和限制变量说明了人类活动与环境条件之 间的辩证关系[16];陆大道从资源开发利用水平、社会经济发展水平和区域社会管 理水平探讨了区域资源承载力[17]。

社会统计角度是指在综合分析影响城市可持续发展要素的基础上,刻画各要素的单项评价。 同时以此为基础,把单项指标符合者进行多要素的综合评价。海热提•涂尔逊把城市可持续 发展要素综合为发展持续速度、发展协调度、发展水平三个指标,最后目标为发展满意度 [18];刘宾提出经济、生态和社会的指标体系,利用层次分析法、主成分分析法和模 糊评价法进行综合分析[19];杨永泰提出描述城市生态环境的环境质量、污染控制 和环境建设三类指标,进而分析广东省城市体系的生态环境类型[20];薛东 辉提出了经济发展、社会进步、生态环境支持和发展潜力的四类指标体系,并分析了仪征市 远期的可持续发展状况[20];毕军考虑均衡原则和速率原则进而得出可均衡 性和速率两类指数来评价城市可持续发展[20]。

3.本文的研究思路

无论是从环境生态角度还是从社会统计角度来评价测度城市的可持续发展,都存在一定的缺 陷。环境生态角度需要一定的生态学理论为基础,同时有些指标准确计算起来比较困难。而 社会统计指标虽然直观,计算简单,但相对各类要素指标之间的相关分析则显得力度不够。 生态足迹方法是一种从生态环境角度出发,应用社会统计的方法来定量测定环境变化的情况 。在某些方面可以很好的弥补环境生态角度和社会统计角度的不足。本文拟把生态足迹方法 引进到城市化可持续发展的研究中,寻求城市可持续发展的道路。首先根据前人[21] 的研究 :将一个城市化的发展分为人口城市化、经济城市化、生活方式城市化和地域景观城市化四 个测度,以1999年到2003年西安市数据为基础,测算出西安市这5年的城市化发展水平和 西安市每年的生态足迹变化情况。由于生态足迹测量的各个要素与城市化水平的要素之间具 有一定的关联性,最后运用统计回归分析的方法建立城市化发展对环境影响模型,测算出西 安市生态足迹的变化情况与城市化发展的各个测度因子之间的权重关系,从而寻找出城市化发展的不同方面对环境的影响大小关系,为西安市未来的城市化发展提供决策参考。

二、关系模型的构建

1.西安市城市化水平测算

本文参考张思锋教授的研究成果[21],将一个城市分为人口城市化、经济 城市化、生活方式城市化和地域景观城市化四个测度,选取17个指标,以1999-2003年这17 个指标的具体数据为依据(见表1)。

2.西安市生态足迹测算

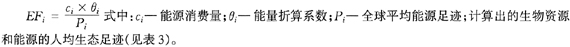

人类生产、生活的消费可以分为两部分:生物资源及能源的消费。其中生物资源的消费主要 包括农产品、动物产品、水果和木材等。能源消费主要涉及煤、焦炭、原油、汽油、柴油和 电力等。各种消费产品都是由相应的生产性土地生产的。生态足迹正是将各种消费量折算为 生物生产性土地面积,再通过当量因子把各类生物生产性土地面积转为等价生产力的土地面 积。计算公式为:

式中:E

F—总的生态足迹;N—人口数;e

j—人均生态足迹;aa

i—人均i种 交易商品折算的生物生产面积;c

i—i 种商品的人均消费量;p

i—i种消费商品的 平均生产能力;r

j—均衡因子。均衡因子的设置是因为单位面积耕地、生态绿地、 牧草地、林地等的生物生产能力差异很大,为了使计算结果具有可比较的标准,给每一类生 物生产面积乘以一个均衡因子,以转化为统一的、可比较的生物生产面积,某类生物生产面 积的均衡因子等于全球该类生物生产面积的平均生态生产力除以全球所有各类生物生产面积 的平均生态生产力。这里选取的均衡因子依照各国生态足迹计量研究报告中的均衡因子。

首先根据1999-2003年的《西安市统计年鉴》所提供的西安市人均消费的主要商品数量和种 类,将粮食、食用油、酒类、鲜菜、猪肉、鲜蛋归口为耕地生产的;牛羊肉、肉禽类、鲜奶 归口于牧草地;干鲜瓜果、干果果仁,木材归口于林地;水产品归口于水域;原煤、石油等 能源归口于化石能源地;电力消耗和建成区面积归口于建筑用地;在生态足迹的测算中还有 一类土地为污染吸纳地,这类土地主要指吸纳大气污染物所需森林面积、处理废水排放量需 要的湿地面积以及堆放填埋废弃物占用土地面积三项。最后三项相加得出污染吸纳地的总足 迹 。大气污染物以吸收SO

2所需面积为准,并以0.72t/hm2a的处理能力计算。而湿地处理 废水的能力以1t/h m

3d计算。由于能源消费不同于生物资源的消费,在计算生态足迹时要 将能源消费转化为化石燃料生产土地面积,在这里采用将世界上单位化石燃料生产土地面积 平均发热量为标准,将当地能源消费所消耗的热量折算成化石燃料土地面积。计算方法如下 :

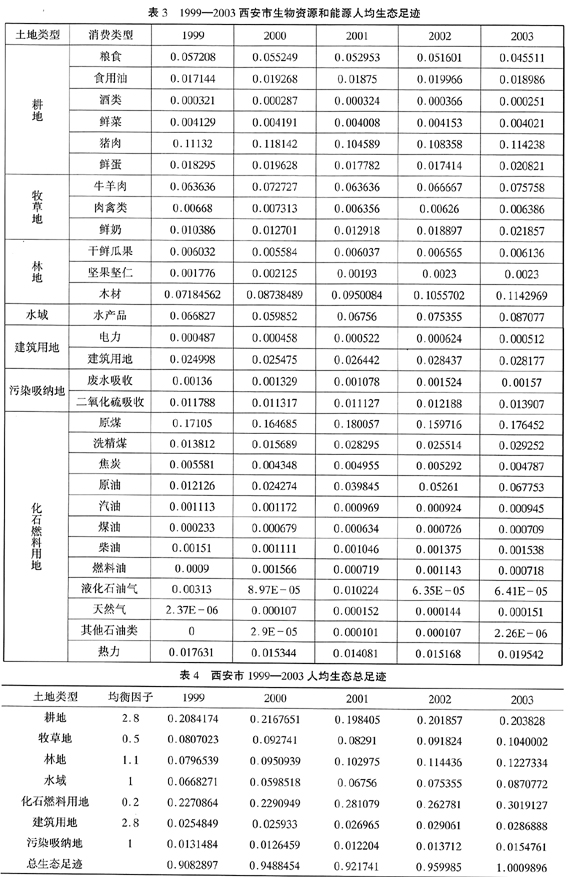

由于耕地等7种类型的土地生产力不同,要将具有不同生态生产力的土地转化为具有相同生 态生产力的土地,需要对计算的各类土地乘以一个均衡因子,以便加总计算生态足迹(总生 态足迹见表4)。

3.生态足迹与城市化水平关系模型

本文的研究方法是把城市化水平的测度分为人口城市化(F

r)、经济城市化(F

j)、生活方式城市化(F

s)和地域景观城市化(F

d)四个测度。

人口城市化所选取的指标主要是从农村人口向城市人口的转变以及就业结构的角度来反映一 定区域城市的城市化水平。这与农村人口和城市人口消费方式的转变具有直接的关联性,反 映在生态足迹中就是与生物消费水平具有直接的关联性。所以F

r与E

F有直接的关系。

经济城市化所选取的指标主要是从经济产出总量、均量以及经济结构的角度来反映一定区域 或城市的城市化水平,由于在经济的发展中不同的产业对环境的影响不同。同时经济的增长 是在一定的能源消耗基础上发展的。对生态足迹的影响也主要体现在化石能源的消耗上,另 外由于经济的发展带来一定的废水、废气等环境,在生态足迹中把这一部分作为污染吸纳地 考虑进来。因此F

j与E

F具有直接的相关性。

生活方式城市化所选取的指标主要是从人均占有的教育、医疗、通讯等生活资源的角度来反 映一定区域或城市的城市化水平。这些生活资源的消耗一方面与城市的生物消耗具有直接的 关联性,另一方面也与城市的城区规划、建筑用地等具有间接的相关性。因此F

s与E

F具有直接的相关性。

地域景观城市化所选取的指标要是从人居环境和基础设施建设角度来反映一定区域或城市的 城市化水平,这对生态环境的影响直接是减少了耕地、林地等生产性土地,间接的增加了建 筑用地。在生态足迹中把建筑用地作为单独一种土地类型进行处理。所以F

d与E

F具有直接的相关性。

由于城市化水平的四个测度和生态足迹的各个分量均有相关性,故生态足迹与城市化水平 的四个测度之间的关系模型为:E

F=f(F

r,F

s,F

j,F

d)

4.回归分析模型

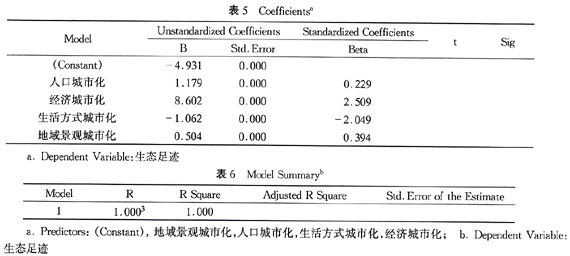

根据前面3节的关系模型,我们可以生态足迹做因变量,以人口城市化、经济城市化、生活 方 式城市化和地域景观城市化做自变量,依据1和2节所计算的西安市生态足迹与城市化水 平的各个测度数据为依据,应用SPSS统计技术做线性回归分析,测算出各个城市化测度因子 对生态足迹的影响权重。(统计计算结果见表5和表6)

从表中可以看出,回归的效果非常显著,R Square达到了1.0,说明人均生态足迹对西安市 的城市化发展具有强烈的影响作用。从回归系数可以看出,经济城市化水平对人均生态足迹具有最为强烈的影响作用,这说明随 着经济水平、人均收入与消费水平的提高,同时人均生态占用土地也相应地同步提高。其次 人口城市化和区域景观城市化对人均生态足迹也有正的影响关系。人口城市化主要是从农村 人口向城市人口的转变以及就业结构的角度出发,反映一定区域或城市的城市化水平指数。 而区域景观则是从人居环境和基础设施的角度来考虑的。系数为正说明城市人口的增加和城 市基础设施的建设对人均生态足迹的增加均有细微影响。而生活方式城市化对人均生态足迹 的增加却具有反作用。

回归的结果从侧面反映出西安的城市化发展是以可持续发展为代价的,虽然从某些方面来说 城市化是实现社会进步、改变人们生活方式、提高生活质量、实现可持续发展的必然选择。 但我们不得不承认,随着大量人口涌入城市,造成城市规模扩大,数量增多,导致了城市环 境问题凸现:人口密度增大、产业高度集中、交通不发达、空气污染严重、废水、废气、废 物等在一定程度上影响了我们的生存环境,城市规模的扩大侵占了耕地和林地。城市的这种 不健康的发展影响甚至破坏了地球的生态环境,最终会危及到城市自身的存在和发展。所以 我们必须以科学发展观为指导,建立循环经济型社会,改变传统的城市化发展和扩张模式, 尤其要改变传统的经济发展模式,只有这样才能促进整个社会的和谐发展。

三、 城市化发展建议

从分析出的结论可以看出,现在西安城市化发展模式对生态环境的影响比较显著。我们认为 在以后的城市化发展当中要从以下几点来进行改进:

1. 城市产业结构。回归系数显示经济城市化水平对生态足迹具有最大的影响作用,而从 统计数据来看现在西安市产业结构中二三产业在GDP产值中占90%左右,三产业占50%左右。 西安地处中国西部,科技总体发展水平不高,工业产业中资源利用率不高;而第三产业服务 业对生态环境没有影响。所以我们认为一方面必须发展高科技产业,提高原材料利用率。另 一方面,则应大力发展第三产业,以此拉动经济增长。

2. 城市居民生活。从生态足迹看出:人类的消费模式对生态足迹有一定影响。人类的一 切生活都是以“衣食住行”为基础的。而随着经济发展,人类的消费需求进入了个性化、差 异化和高档化,因此我们必须大力倡导从节约型、环保型的角度寻求高质量的居民生活方式 ,形成健康良好的人类消费模式,减少居民生活对环境的负面影响。

3. 城市土地控制。城市土地是城市化发展的载体,城市中的任何活动,最终都要落实到 城市土地上来。地域景观城市化一直是增长的趋势,所以要科学地制定城市土地利用规划, 进行土地利用分区,合理分配产业用地,强化土地的用地管制与用地计划供应。

4. 城市环境设施。从测算结果看,污染吸纳地一直是增长的。由于城市工业化的发展,城 市的废水、废气等给城市的聚居环境带来一定的影响。所以我们认为要重点扶持发展一批环 境污染小的行业,同时加大对污染的治理力度,减少对自然界的损害,减少污染吸纳地。

[参考文献]

[1] William Rees. Ecological footprint and appropriated carrying wha t urban economics leaves out[J]. Environtment and Urbanization,1992, 4(2):12 1130.

[2] Hanley N, et al. Measuring sustainability: A time series of alternative indicator for Scotland [J]. EcologicalEconomics,1999(28):55-73.

[3] Kurt Kratena. “Ecological value added”in an integrated ecosystem-econ omy model-an indicator for sustainability [J]. EcologicalEconomics,2004(48) :189-200.

[4] Gerbens Leenes P W. A method to determine land requirements relating tofood consumption patterns [J]. Agriculture, Ecosytems and Environment, 2002(9 0):47-58.

[5] Manfred Lenzen,Shauna A,Murray. A modified ecological footprint methodand iis application to Australia [J]. Ecological Economics, 2001(37):229-25 5.

[6] Andersson J O. Ecologically unsustainable trade [J]. Ecological Econo mics,2001,37(1):113-122.

[7] Martinez A J. Distributional obstacles to international environment pol icy: The failures at Rio and prospects after Rio [J]. Environmental Values,19 93(2):97-124.

[8] Krivlsov V,Wager P A,Dacombe P. et al. Analysis of energy footprints as sociated with recycling of glass and plastic——Case studies for industrial ecol ogy[J]. EcologicalModeling,2004(174):175-189.

[9] Gernot Stoglehner. Ecological footprint-a tool for assessing sustainab le energy supplies [J]. Journal of Cleaner Production, 2003(11):267-277.

[10] Mathis Wackernagel, et al. Ecological footprint time series ofAustria,the Philippines,and South Korea for 1961-1999: comparing the conventio nal approach to an “actual land area” approach[J]. Land Use Policy, 2004(21) :261-269.

[11] Federici M. Ulgiati S,Verdesca D, et al. Efficiency and sustainabilit y indicators for passenger and commodities transportation systems The case of Si ena,Italy[J]. Ecological Indicators,2003(3):155-169.

[12] 陈敏,等. 1978—2003年中国生态足迹动态分析[J]. 资源科学,2005(11): 34-39.

[13] 章锦河,张捷.国外生态足迹模型修正与前沿研究[J].资源科学, 2006 (6):23-28.

[14] 温晓霞.陕西省生态足迹动态评价研究[J]. 西北农林科技大学学报:自然科学 版,2006(10):42-48.

[15] 赵先贵.陕西省2002年生态足迹分析[J].中国生态农业学报,2006(4):56-5 9.

[16] 曾维华.环境承载力理论及其在湄洲湾污染控制规划中的应用[J].中国环境科 学,1998:13-17.

[17] 陆大道.我国区域持续发展的态势和问题[J].决策咨询,2001(12):42-49.

[18] 海热提•涂尔逊.论城市可持续发展[J].北京师范大学学报:自然科学版,19 98(3):24-28.

[19] 刘宾.加快上海郊区城市化的环境经济目标[J].环境经济,2002(7):41-45.

[20] 杨永泰.论城市环境与经济协调发展和产业配置问题[J].重庆环境科学,1994 (12):15-18.

[21] 张思锋.基于层次分析法的西安城市化水平测度[J].西安交通大学学报:社会 科学版,2006(3):52-55.

[责任编辑 许正文]