[摘要]甲骨文感知心理动词指甲骨文中与人的感觉、知觉、言语、心理等相关联的词语,分为认知和情感两类,共有25个。在句法功能方面,它们主要作谓语,作其他成分的极少;所带宾语绝大多数是对象宾语,受事宾语很少;大多可以带副词作状语;补语一般是“于”字结构,其位置比较自由,可以在动词前,也可以位于动词后。

[关键词]甲骨文;感知心理动词;句法功能

[中图分类号]H14 [文献标识码]A [文章编号]1671-881X(2008)03-0325-06

一、感知心理动词的判定

感知心理动词一般指表示人的喜爱、怨恨、感觉、认知等和心理活动密切相关的动词。但是,由于各家研究的角度、方法、原则不一,其内涵往往或大或小。本文对甲骨文中感知心理动词进行研究时,坚持功能和意义并举的原则。一方面,甲骨文承载的是一种较为成熟的语言,其语法体系自成系统,后代语言中所出现的词类在甲骨文中已基本具备,在对词语进行分类时,应以句法功能为标准,根据词语在整个甲骨文语法体系中的作用来判定其词类;另一方面,甲骨文中的词语与后代语言比较起来并不丰富,因为卜辞的文体和句式特点,有时一个词在整个系统中出现的频率很低,仅仅一例或数例,有时相同的辞例在卜辞中大量出现,但它只是同一句式的重复,要据此来确定其句法功能,仅仅依靠功能标准是不够的,必须要同时参照当时的词汇语义系统。因此,我们在划分甲骨文感知心理动词的时候,主要参照两个标准:(1)意义标准:凡是与人的心理活动、状态、感觉、知觉、言语等相关的词语,都在我们考察的范围之中。(2)功能标准:参照甲骨文的语法系统,感知心理动词首先要具备动词的一般特征,即能作句子谓语,被副词修饰;其次,主语能由有生名词担任;第三,有学者曾指出研究古代汉语时有一个原则是“例不十,法不立”,对于甲骨文来说却是苛刻了点,因为甲骨文本身的语句数量相比先秦之后的文献少了很多,但为了考察的准确性,我们认为,要判定一个动词是感知心理动词,其在《殷墟甲骨刻辞类纂》中能够确知为感知心理动词释义的辞例起码要2例以上。

具体研究时,本文采取排除法:第一步,先参考前贤学者的研究成果,将他们所认定的感知心理动词全部纳入我们考察的范围;此外,检索徐中舒主编的《甲骨文字典》,根据该字典的解释和提供的例句,将意义上与感知、心理相关的词语择出。第二步,将《类纂》中含有上述词语的刻辞全部选出,参照上面所说的两个原则,用定性分析和定量考察相结合的方法,最终界定它们是否属于感知心理动词范畴。

统计学者们已经认定为感知心理动词的词语有:张玉金《甲骨文语法学》动词一节中有心理活动动词一类,但未进行穷尽式列举,只举“每(悔)、疑、畏”三词为例;陈年福在其著作《甲骨文动词词汇研究》和博士论文《甲骨文词义研究》中共提出视听、言语使令、心理三类相关动词40个,分别为目、直、省、见、监、望、听、闻、雚(观)、鸣、聖、视、胝、相、令、曰、告、言、史、乎(呼)、允、臾、从、术、睨、吢、委、

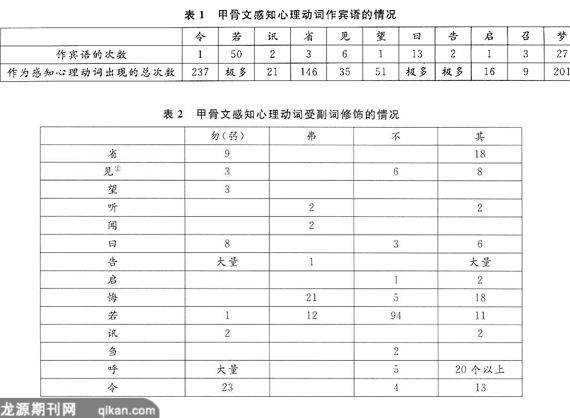

甲骨文中感知心理动词作宾语的情况很少,我们所统计的25个感知心理动词中,虽然有“令、若、讯、省、见、望、日、告、启、召、梦”11个动词能出现在宾语的位置,但是所有辞例加起来只有109次,与这些动词在卜辞中作为感知心理动词出现的总次数相比,比例很小。详细统计见表1:

除了“召”(3:9)之外,其它动词作宾语的次数往往不到该动词出现总次数的十分之一,且这些动词只作“有、无、往”的宾语,出现的语言环境单一。所以我们认为,殷商时代的感知心理动词也许有作宾语的功能,但是在甲骨卜辞中,这一点并没有得到充分的体现。与此同时,甲骨卜辞中有将近一半的感知心理动词可以出现在宾语的位置上,说明这种用法很可能在当时的社会生活中已经开始萌芽和发展,只不过我们缺乏具体的文献材料加以证明。

王占

甲:有祟,有梦?其有来艰?七日已丑,允有来艰自…… 合137反

王梦,其有匄? 合17476

贞:有不若于父乙? 合3255正

妇好有讯,循? 合19134

贞:王其……有告父正?二告 合811正

由此可见,甲骨文感知心理动词的句法功能还比较单一,主要的功能只是作谓语,即使是作宾语的“梦、若、省”等也只出现在“有、无、往”等词后面,其他功能暂时未得到发展。

(二)感知心理动词与其他句法成分的结合能力

1 感知心理动词与宾语

前面在进行句法功能分类时,我们已经讨论了其带宾语的情况。甲骨文中的感知心理动词主要带体词性的对象宾语和谓词性宾语,也有一部分不带宾语的感知心理动词。这些词语在语义上往往自给自足,不涉及其他的事物,所以表现在句法上也不带宾语。一般而言,及物动词也可以不带宾语,能带谓词性宾语的动词也能带体词性宾语。感知心理动词的宾语位置很不固定,常常可以提到动词前面,这种前置有时用“其、惟”进行修饰。

2 感知心理动词与状语

甲骨文感知心理动词作谓语时可以带状语。例如:

贞:示,弗若? 合14269

丙戌子卜,贞:丁不刍我? 合21727

贞:勿呼归?五月 合6812正

贞:不曰之?

贞:勿曰之?

合18865正

可以看出,充当甲骨文感知心理动词状语的多为表示否定、程度的副词,没有表示工具、处所、原因、方向等方面的词语,用于修饰甲骨文感知心理动词的否定副词以“弗、勿、不、弱”几个词语比较多见。据裘锡圭考证,“弜”、“弓”只是不同时期的不同书写方式,用法上没有什么区别,“弓”和“勿”也有可能是假借来表示同一个词的,因此我们把“弜”、“弓”和“勿”看作同一个词进行分析。

据专家考证,甲骨文中的否定副词在修饰动词的时候,‘不’、‘弗’表示可能性和事实,‘勿’表示意愿,也就是说“不、弗”是对客观事实的否定,“勿”是对主观愿望的否定。从我们的统计来看,甲骨文中感知心理动词带否定副词作状语,受“勿”修饰的辞例远多于受“不、弗”修饰的辞例。可见,否定副词修饰感知心理动词时,一般使用表主观愿望的“勿”。甲骨文感知心理动词受副词修饰的统计情况见表2:

除否定副词外,甲骨文中的感知心理动词还可受“其”的修饰,表示强调。其他能作感知心理动词状语的词很少,只有“大”修饰过“刍、令”,“允”修饰过“若、见”。例如:

父乙大刍于王? 合2220

贞:王大令? 合5034

贞:王勿大令? 合5038

……丙……允若。 合16395

丁巳卜,允见。六月 合22184

3 感知心理动词与补语

甲骨文感知心理动词可以带介词“于”加名词构成的介宾结构作补语,这种补语与对象宾语有时能够互换,而句子意义不发生改变。所以,感知心理动词后所带的“于”字结构到底是补语还是对象宾语有时很难分辨清楚。例如:

贞:父乙刍于王? 合2221

贞:父乙刍王? 合2222

贞:勿告于上甲? 合1167正

其夕告上甲? 合33043

有时,这种“于”字结构可以移到动词前面,这时,句子的意义也是一样的。这种情况,有的学者认为动词前面的介词结构作状语,动词后面的介词结构作补语。由于这种情况在甲骨文中大量存在,我们倾向于认为这种“于”字结构无论在动词前还是动词后都应看作是句子的补语,只是由于甲骨文时代句法不严密,造成其位置不固定。例如:

贞:于大甲告? 合1472

勿告于大甲? 合6250

综上所述,感知心理动词在甲骨文中的句法功能主要是作谓语,作其他成分的极少;其宾语绝大多数为对象宾语,受事宾语很少;感知心理动词一般可以带表肯定、否定和程度的状语,状语由副词充当;所带补语一般是“于”字结构,位置比较自由,可以在动词前,也可以位于动词后。

(责任编辑 何坤翁)