我认识日本“亚洲交流协会”理事长北村博昭先生,是在2007年9月中日实现帮交正常化35周年纪念日到来之前。当时,我将寻访多年写成的史料文稿《新中国成立前后首任抚顺矿务局长王新三与日籍工程师北村义夫友谊记事》一文,寄给已故的北村义夫的儿子、现任日本“亚洲交流协会”理事长北村博昭征询意见。未料,这份文稿居然引起当年在抚矿工作的多位日本专家后人的极大关注。最先是,北村博昭看到文搞后,从东京寄来几张与他父亲有关的生活照片。继而,在京都的北村义夫的长女北村明子,收到她在抚顺念初中时期的同学寄给她刊载此文稿的《抚顺日报》,立即委托在抚同学向我表达谢意。据说,明子看了这篇文稿,竟然感动地哭了。

恰好,当年9月下旬,北村博昭前来抚顺煤矿出席中日合资企业“虎博洁净煤出口有限公司”董事会。他刚在抚顺“煤都宾馆”住下,就通过抚矿相关部门约我见面。这一次,北村博昭先生不仅给我带来一本经日本广播公司(TBS)协助、由中国五洲出版社刚出版的一部文集《难忘的岁月——中日记者见证的两国关系》,其中有新华社驻东京高级记者李德安与记者蓝建中合写的对北村博昭理事长的一次访谈。更难得的是,北村博昭还赠给我若干张他与中国党和国家领导人邓小平、叶剑英、杨尚昆、廖承志等一起的合影与相关题字。其中一张,是1978年8月12日日本外相园田直与中国外交部长黄华共同签订《中日和平友好条约》的当天,时任国务院副总理邓小平单独会见北村博昭时的合照。邓小平为日本“亚洲交流协会”题字,据介绍,是1986年5月,北村博昭陪同日本“全日空”总裁来北京访问,在人民大会堂与邓小平会见时,当宾主交谈结束,北村博昭向邓小平提出请求:“这个月5月,正是日本‘亚洲交流协会’成立7周年。我们很希望邓先生阁下,能为我会写一个题字赠言。”邓小平听后,望着北村博昭怔了怔,然后笑道:“我还从未给任何外国人题过字,北村先生,您是我的好朋友,写吧。”果然,在一星期之后,北村博昭从廖承志秘书手中,接到邓小平手书题字:“面向未来——日本亚洲交流协会留念。邓小平,一九八六年五月十三日。”

北村博昭先生与我见面介绍说,他这次来中国已经是第548次了。北村解释说,在当今日本 ,已经很难找到像他这样频繁来中国的人。这一方面是由于他所从事的工作和事业决定的;另一方面,也是由于他对中国、对抚顺有着千丝万缕般的特殊感情。

难忘的少年时代

北村博昭先生今年65岁,一头黑发,脸庞黝黑,身材不算高,但身体相当结实,目光炯炯有神。他于1942年,出生在日本人创办的“抚顺炭矿医院”妇产科。他父亲北村义夫于1933年3月,自京都帝国大学工学系采矿专业毕业后,即来到抚顺炭矿任采煤工程师。后期,转到吉林、黑龙江等地炭矿,继续担任采煤工程师。1948年11月1日,抚顺从国民党占领军手中获得第二次解放后,时任中共鹤岗市委书记兼鹤岗矿务局长的王新三,奉命前来接收抚顺煤矿时,北村义夫被王新三任命为抚矿首任生产技术处长兼井工煤矿主任工程师。北村义夫为协助王新三迅速恢复抚矿井工煤矿生产,尤其是倡导预排矿井煤层气,从根源上消除矿井瓦斯带来的巨大灾难,曾得到东北人民政府和中央燃料工业部颁发的奖状与奖金。

谈到幼年时代,北村博昭说,他对当年日本军国主义发动的那场侵华战争一无所知。他出生前后,正是日军霸占中国东北领土最凶残的时期。当时,日本垄断集团在长春(即伪满首都“新京”)设置“关东厅”,严密控制着伪满政权;成立“关东军司令部”,残酷镇压中国反满抗日军民;建立所谓“领事馆”,制造日满“两国”平等亲善假象;让日本财阀创建“满铁株式会社”,以经营东北地区铁路、矿山为中心,对中国进行经济侵略、资源掠夺。北村说,直到他长大懂事之后,才对日本军阀给中国人民造成的巨大灾难,产生厌恶与鄙视之感。

北村说,“正因为我在中国土地上出生和成长,所以,我自幼就懂得爱中国、爱和平。”他还举例说明,他当年在抚矿北台子弟小学读书期间(即今抚顺实验小学),中国的老师和同学不单没有把他看成外国人,甚至因为他各方面表现优秀而被推选为该校的少先队大队长。北村说着,似乎又回到了快乐的童年时代。他兴奋地谈道,他担任大队长时胳膊上是“三道杠”。他说:“我同班同学、现任中共中央对台办公室主任的陈云林,当时仅是‘少先队’中队长,他是‘两道杠’。”北村博昭与陈云林现在还常有来往。说话间,北村先生还拿出一张他们夫妇与陈云林夫妇在北京的合影。

在回忆往事过程中,北村博昭说最难忘怀的是1954年9月初的一天晚上:“那天,爸爸下班回到家里,突然询问我们家里的每一个人:你想留在中国,还是想立刻回到日本?记得,最先问大姐明子,明子回答说:我还想申请加入中学里的共青团组织,我干么要急着回日本。”北村博昭说:“没等大姐把话讲完,我急忙插话:我也不想现在回日本。爸爸问:为什么?我说:您瞧,我是北台小学少先队的大队长,我怎么能离开中国的小朋友。爸爸又说:日本又派船来接我们了,这次你不回去,你就永远是中国人了。”北村博昭说,“当时我回答:作为中国人没有什么不好,反正我喜欢中国,我不想现在就回日本。这时,爸爸才说出了自己的苦衷。爸爸说,他原本也不想急着回日本,因为他从事的煤层气综合利用科研工作还刚刚开始。但是,日本政府一再向中国政府进行交涉和提出抗议,两国红十字会为遣返在华日侨已有正式协议与联合新闻公报发表,而且,在抚矿工作的20多名日本工程技术人员都已经回国了,现在只剩下我们一家人。如果在中国红十字会首次访日团出发之前,我们再不回到日本,抚矿领导也会感到为难了。就这样,爸爸先去了北京,向已调任中国国家经委副主任的抚矿前局长王新三正式告别。当父亲从北京回到抚顺以后,即由抚矿派出两位干部陪同全家人到达了天津和塘沽码头。”

他们一家人于1954年9月20日,乘日本派来的“兴安丸”回归日本。船上载着566名在华日侨与部分获宽释的日本战犯。北村说:“当船行驶到茫茫汪洋时,前方是自己未曾见过面的日本祖国;后方,则是已经远去的出生我的故士中国大陆。当时,我12岁,站在日中一水之隔中间,思绪万千,心情难以言表。我期盼着日中不要再发生战争,两国应该世代友好。”

北村义夫带着家人回到家乡京都不久,先后在京都大学与福冈县北九州市三菱化工厂继续从事煤层气的综合利用研究,并通过工业化生产提取化工原料。在这期间,北村博昭先在京都念完初中后,便跟随父亲到北九州市念高中。据说他在念高中期间,就开始练习日本的传统体育项目“剑道”。后来,到东京法政大学经济专业学习期间,继续在课余时间练“剑道”。一次,在羽贺道场晨练时,认识了日本“一桥剑友会”会长、日本众议院自民党议员园田直。北村博昭说:“园田会长年轻时,曾作为一名日本军人参加过侵华战争。每当他谈起自己的这段经历,就会感到内疚与羞愧。所以,当我大学将要毕业时,园田会长便问我:北村,你大学毕业后,准备干什么?当时,我还没有任何计划。园田会长却说:无论如何,你应该进入有关日中友好的单位工作。要知道,日中之战是一个历史错误,我们这一代人,应该把前辈们造成的历史错误,补偿过来。”

就这样,北村博昭于1964年大学毕业后,经时任日本政府经济计划厅国内调查局长的叔叔真田敬夫介绍,进入到日本国际贸易促进会负责日中贸易的“一部”工作。

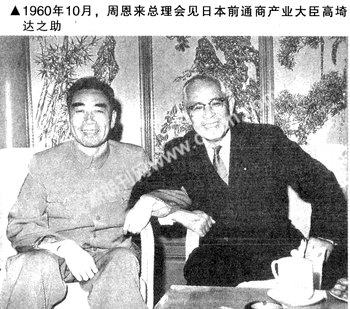

周恩来语出惊人,日本财界全力支持日中世代友好

当谈到日中交往,北村博昭说,新中国于1949年10月成立后,日中两国可谓无任何来往。1950年12月6日,日本政府根据美国指令,全面禁止对华贸易。1952年5月15日,日本国际经济恳谈会代表与参众议员帆足计、宫腰喜助、高良富应中国国际贸易促进会邀请,来北京访问,并签订了第一次《中日民间贸易协定》。由此,日中民间贸易才得以恢复。但是,由于美国政府不断施压与日本国内右翼势力的阻挠,日中民间贸易始终起伏不定。直到1962年9月16日,日本自民党顾问松村谦三访华,与周恩来总理会谈,双方同意逐步实现日中关系正常化,并开辟了“廖承志——高埼达之助贸易”的渠道,并于当年11月9月正式签订“关于发展中日两国民间贸易备忘录”(简称“LT贸易备忘录”)之后,中日间的民间贸易才上升到半官方层次。

1971年10月25日,联合国大会第26届会议恢复了中国在联合国的一切合法地位和权利。11月,日本国际贸易促进会组成“日本经济界访华代表团”来华访问。访华团团长是日本飞机制造株式会社社长东海林武雄,副团长是新日本制铁株式会社社长永野重雄;顾问为东京电力株式会社董事长木川田一隆;团员包括富士银行董事长岩佐凯实、小松制作所社长河合良一等经济界人士。当时,在日本国际贸易促进会工作的北村博昭,作为该会工作人员,陪同访华团一行来到北京。

在北京访问期间,日本财界访华团受到周恩来总理的会见,并与访问团代表就中日恢复邦交进行开诚布公的交谈。当时,周总理语重心长地说:一定要实现中日邦交正常化;日本方面很关注战争赔偿问题,但是,发动那场战争是军国主义时代的事,和现在的一代、孩子们的一代以及孙子们的一代没有关系;不能让孙子们来承担祖父的罪过。周总理的谈话,让在座的日本人都深受感动。

1972年7月10日,田中角荣内阁官房长官二阶堂进发表谈话:“政府认为,现在进行日中政府间接触的机会正在成熟。”7月21日,周恩来总理与中日友好协会会长廖承志会见日本公明党委员长竹入义胜一行。北村博昭说,他当时作为日本国际贸易促进会常驻北京首席代表,深受廖承志的信任。田中角荣私下委托亲华的竹入义胜前来北京与廖承志事前商谈日中复交有关事项时,他竟被廖公带进会谈客厅,因而深知日中复交谈判的最初阶段有关两国间的许多内情。尤其是1972年9月29日中日正式复交之后,日本经济界的热烈反应,他更是熟记在心。他谈了许多有关这方面的往事,给我印象深刻的,是日本经济界朋友帮助我国建立第一座核电站的事。

据相关史料记载,1970年9月,我国第一艘核潜艇下水,标志我国已拥有开发核电的条件。1974年,周恩来总理作出建设我国第一座核电站的指示,并提出“掌握技术,积累经验,培养人才,为中国核电发展打下基础”的要求。据说,当年三四月间,周总理还带病最后一次主持专门委员会会议,亲自审批立项核电站建设方案。遗憾的是,当时国内还处在文革十年动乱时期,国家储备资金有限,国外又对中国实行经济技术封锁,因而使中国的核电站建设难以起步。

1978年,中央决定实行改革开放以后,主管部门再次把建设核电站立项,而且,为了保证核发电万无一失,国家决定引进国外最先进的核发电技术。当时国际上能制造压水反应堆核电技术和设备的,只有法国和日本两家。由于当时日本政界人物一再纠缠历史问题,中方只好先同法国厂家商谈。法方的条件是,可以提供设计和设备,但不能转让关键的核电技术。中法谈判以失败而告终。

北村博昭说,1982年邓小平在中南海会见他时,谈到中日恢复邦交后,日本三菱重工曾为中国承建几座大型火电厂等方面提供支持,作出了贡献。现在,中国准备在浙江省海盐县秦山建设一座30万千瓦的实用型核电站机组,希望日方能够继续提供帮助。邓小平谈到,中国希望能引进目前世界上技术成熟的压水堆核电技术,日本三菱重工有制造核电站反应堆压力容器的能力。邓小平说:“北村先生,您能否在这方面提供协助。如果有可能,请三菱重工派人到北京来谈判。”

北村博昭回到日本找到三菱重工会长未永先生,向他介绍了有关邓小平的谈话内容。未料,未永会长回答很干脆:“只要中方有这方面需求,我们会给予满足。”跟着,未永会长便派三菱重工的社长饭田去北京,与中国核工业部洽谈此事。结果双方谈了10来个月,最终谈成了。当时,日本的东芝、日立作为三菱重工的竞争对手,也曾参加了谈判,但没有竞争过三菱重工。北村博昭说:“三菱重工制造的压水堆核电技术,从头到尾加工质量不低于法国,从80年代建成运转到现在没出过事故,质量很好。为中国第一座核电站建成,我曾参与牵线搭桥,让中方获得了一项新技术,让日本厂家做成一笔大买卖,日中双方各自受益,我自然乐在其中。”1983年3月中方核工业部的原子能工业公司与三菱重工正式签订该技术转让合同。1985年7月,又由中日两国政府几个相关部门补签了有关“和平利用核能协定”。

邓小平智慧,促成中日顺利签订正式“和约”

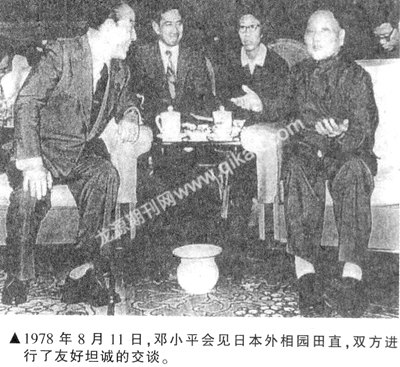

北村博昭说,因1978年8月中日双方商谈签订“和约”进入了僵局,才使他有机会能与邓小平多次私下接触,并建立了相互信任关系。

谈到中日签订“和约”,说起来话长。1951年9月8日,在美国操纵下,联合国排斥新中国,在旧金山举行《对日和约》签字仪式。52国参加,49国签字,苏联等3国拒签。11月18日,日本通过《对日和约》和《日美安全条约》。

1952年4月8日,日本与台湾国民党当局在台北单独签订所谓“中日和约”,规定日本放弃对台湾及澎湖列岛等的占领和日过去在中国的财产所有权;但未界定钓鱼岛的归属,台当局即表示“放弃对日赔偿要求”,这为后来中日间正式签订“和约”设置了障碍。

上世纪70年代,中日两国都处于多事之秋。1972年9月29日,中日正式恢复邦交正常化之后,两国人民都企盼中日之间能早日签订正式和平友好条约。但是,实现日中复交后的田中内阁,却因“洛克希德事件”,于1974年11月被迫宣布实行总辞职。尔后,由亲苏的三木武夫出任日本首相。这之前,因发生边界“珍宝岛流血冲突”,中苏关系日益恶化,中国便对三木武夫政权提高了警惕。三木内阁于1976年12月辞职,改由福田纠夫出任日本首相。1977年1月上旬,福田内阁官房长官园田直,委托对中国熟悉的北村博昭,带着日本著名的冠心病专家和田浩美医生专程前往北京,为廖承志检查身体,同时向廖公传告福田纠夫和园田直希望早日缔结日中“和约”的愿望。接着,1978年3月26日,时任国务院副总理的邓小平在北京人民大会堂,会见飞鸟田一雄率领的日本社会党访华团时,也郑重谈道:中日友好,早日缔约是大势所趋,是真正符合中日两国人民根本利益的。

于是,自1978年7月21日开始,中日双方便在北京正式进行两国缔结“和约”的谈判。谈判初期,是在日本外务省亚洲局局长中江要介和他身份相当的中方官员之间进行的。日方坚持应先明确“尖阁群岛”(注:即钓鱼岛,下同)归属日本,才能进一步谈签“和约”。中方认为,钓鱼岛自古就属中国领土,领土归属不容谈判。同时,中方还坚持“和约”应写“反霸”内容;日方认为,写“反霸”意味针对第三方,日本签约不方便。因而,中日双方代表商谈了9次,签约谈判陷入了僵局。中江要介只能回国请示。福田首相为打破僵局,决定派已由官房长官改任外务相的园田直,亲自到北京与中国外交部长继续商谈。园田外相认为,自己曾作为日本军人在中国打过仗,单为赎罪也应签下这个“和约”。但是,在他启程来北京之前,日本国内右翼势力不断到外务省门前示威,并在夜间向他家里打骚犹电话。严重的是,自民党内部也有一股势力,强力主张:只要中国不承认“尖阁群岛”属于日本,日方就不能同中方签订“和约”。为此,园田写好了辞呈,要找福田纠夫首相。园田当时的想法是,让我迫使中国外长在几小时内承认“尖阁列岛”属于日本,并在书面上作出正式承诺,我无力办到。因当时正值夏季,首相在避暑地箱根。园田到达箱根,一进福田房间就说:“如果让我先议‘尖阁列岛’问题去北京,我力所不及,还请首相找能干的人,把我替换掉。”首相见园田撂了挑子,也就未再提及“尖阁列岛”问题。

谁知,园田外相刚到北京不久,福田首相由于受到自民党内的压力,却又向他发出中日“签约”谈判,必须先议“尖阁列岛”的训令。善于谋划的园田外相,想到让对中国官方熟悉的秘书北村博昭私下拜访廖承志和邓小平,以找到能化解双方矛盾的钥匙。北村博昭回忆说:“日中谈判签订和平友好条约这件事,正式会谈是在黄华外长和园田外相之间进行的。私下会谈,则由廖公,甚至邓小平阁下出面。在会谈最困难的时候,我奉园田外相之命,曾先后与邓小平阁下谈了4次,与廖公谈了12次。”经北村博昭传递信息,园田外相发现,中方竟有3位谈判对手供他选择:一位是华国锋主席,一位是实力派人物副总理邓小平,一位是跟自己同样地位的黄华外长。于是,他果断地向中方提出请求,希望谈判延缓3天,中方接受了这一建议。在这3天期间,园田最后决定与邓小平直接谈判。经他向福田首相直接请示并获允许。园田提出与邓小平直接谈判的请求,为中方接受,谈判果然成功了。

1978年8月9日,日中双方就条约草案达成了协议。8月11日,邓小平会见园田外相时谈道:“日中友好条约的核心是反霸,反霸并不针对第三国,对自己也是如此。在目前形势下,中国需要日本的援助,同时,我也相信日本也需要中国的援助。两国并非不存在问题,还有钓鱼岛和大陆架的问题,对于这些问题,现在最好不涉及。按照中日友好条约的精神,可以暂时搁置几年,即使几十年不解决,也不会不能友好交往,也不会导致日中友好和平条约无法执行。把钓鱼岛问题放一放,好好考虑之后再解决会更好。”“两国重要的是求大同,存小异。我们这一代解决不了,可以让下一代去解决。如果还解决不了,就让孙子一代去解决。”

会见结束后,园田直外相代表日本政府邀请邓小平正式访日。邓小平于当年10月22日到达东京,受到日本朝野热烈欢迎。23日,在东京首相官邸举行条约批准书交换仪式,福田与邓小平同时出席。

因顺利签订日中“和约”,园田外相曾受到日本政界人士的称赞。园田说,他亲手签订日中“和约”,“这是苍天所能赐予一位政治家的最大恩惠”。

邓小平启动高科技交流,把中日友好合作推向新台阶

北村博昭说,自上个世纪50年代以来,日中之间由经贸的互惠,到政治上的互信,进而到80年代能启动高科技领域互相交流,这既体现着日中之间经历漫长的由“战”到“和”的渐进历史过程,同时也预示着两国之间尚有许多具有共同利益的领域尚待进一步合作与开发。他指的是,在上世纪80年代,中国“航天”起步之初,在日中之间发生的一件事。

据《中国航天决策内幕》(巩小华著,中国文史出版社出版)一书介绍,在上世纪50年代初期,新中国面对美国的核威胁,经毛泽东提议和周恩来等中央领导的精心策划,首先从海外回来的钱学森、钱三强、任新民等几位尖端科学家入手,继而派出一大批优秀学子去苏联等国进行深造。结果,从60年代起,接连取得原子弹、氢弹、洲际核导弹试爆与地球卫星上天的惊人业绩。这不单有效地建立起国家安全保障体系,同时,还确立了新中国在国际间的大国形象和有利地位。

在上世纪60年代,美苏为争夺载人航天领导地位的时候,中国的领导人和科学家们也在思考着自己的载人航天问题。1970年7月14日,经毛泽东批准,中国第一个载人航天计划正式启动,代号为“714工程”。当时计划用两年时间训练完航天员,到1973年底,即可将命名为“曙光1号”的载人飞船发射升空。

但是,1971年9月13日,发生了林彪叛逃事件,与林彪关系密切的空军,都投入到揭批林彪反党集团罪行工作中去。因此,训练航天员工作忽然中止。准确讲,当时真正原因是由于文革动乱,国家经济实力与资金已经相当有限。为此,毛泽东不得不作出决断:“载人航天的事暂时停一下,先处理地球上的事,地球外的事往后放放。”

“714工程”全面下马是1978年。这年8月,邓小平就我国导弹、航天技术的发展作了重要指示。指出:“我国是发展中国家,在空间技术方面,我们不参加太空竞赛。现在不必上月球,要把力量集中到急用、实用的应用卫星上来。”

1983年3月23日,美国提出“星球大战”计划后,中国有关部门多次召集专家、学者进行分析、论证,商讨对策。讨论结果,竟然出现了两种截然不同的见解。

一种意见认为,中国也应继续搞“航天”。理由是,在科学技术飞速发展的当今时代,谁能把握住高科技领域发展方向,谁就有可能在国际竞争中占据优势。中国应该抓住机会,迎接挑战。

另一种意见则认为,从中国目前的国力来看,还不具备全面发展高科技的经济实力;国外搞它的高科技,中国应该先搞一些实用的、见效快的项目。等中国的经济实力提高了,国外的高科技也搞出来了,我们可以利用他们的科技成果,再上也不迟。

当时,一向务实的邓小平,显然欣赏后一种见解。但是,他也不放弃对前一种建议的思考,以及国际上对“星球大战”计划的后续反应,尤其是对中国周边国家动态的观察。于是,他最先想到东邻日本。

就在这期间,国家航天工业部门通过我外交部与日本外务省联系,申请派遣一个科技考察团前去日本考察航天技术。对此,日本外务省拒绝签证入境。后来,人们为这件事找到了中共中央对日工作“智囊”廖承志。廖承志说:“这件事,应该找北村博昭去办。”

北村博昭回忆,大约1983年5月一天,廖承志通过秘书给他在北京的办事处打来电话,说廖公有事要找他谈。北村博昭接过电话,立刻驱车赶到廖承志家。谁知,廖承志见了面却说:“我现在,请您去见一个人。”见谁?廖承志未谈。说话间,汽车已开到中南海邓小平家。进屋时,只见邓小平已在会客厅等待他们。北村上前与邓小平握手寒暄后,只听邓小平幽默地说道:“北村先生,我有件事情,想请您帮帮忙。”北村不解,忙问:“邓先生阁下,能有什么事让我帮忙?”邓小平用一个手指指向屋顶:“天上的事。”北村更感莫名其妙,又问:“天上能有什么事?”邓小平竟又神秘地笑道:“是飞机上边的事。”北村更感惊奇,忙问:“飞机上边能有什么事?”至此,邓小平才谈到,中国想组成一个科技考察团赴日本考察,而被日本外务省拒签入境的经过。邓小平郑重地谈道:我们没有特别的目的,仅仅是想从大体上考察一下,日本“科技振兴基本国策”是怎样起步、实施的,便于研究我们两国之间能否有可能在高科技领域进行相互交流和协作的方式。希望你能提供一下帮助,请日方给开一个绿灯。

北村博昭十分感动,忙说:“邓先生阁下,您能如此看重我们日本人,我会全力以赴。”北村博昭返回东京,找到老上司园田直。但此时,园田直已由内阁外务相改任厚生相(即卫生部长)。当园田仔细听完北村博昭的介绍,却竟然未表现有任何难色,爽快地说:“这件事,由我来办。”他首先同日本外相商谈好,应准予中国科技考察团入境考察这件事;并明确入境后的接待单位就是北村所在的“亚洲交流协会”。继而,又征得日本科学技术厅(管航天)主管同意,并答应可派专人陪同参观考察。就这样,由中国科技部一位副部长率领的一个科技考察团,顺利地到日本鹿儿岛等几个科研基地和发射现场与相关设施,进行相互交流与科学考察。因那里的发射设备是三菱重工制造,所以,考察团还与三菱重工进行了洽谈和交流。考察团一共在日本停留了两周。此次考察进一步促进了中日间的友好合作关系。1985年7月,中日两国政府还正式签订了“科学技术协议”。其中,包括在航天领域双方的有关协作。

最终促使邓小平下定决心,要启动中国“航天”计划的最直接的原因,是他接到4位研制“两弹一星”功勋科学家王淦昌、陈芳允、杨嘉墀、王大珩于1986年3月3日共同署名的一封建言信。信中列出了5个方面理由,强烈希望中央快些决策启动“航天”工程。其中核心内容谈道:“在事关国力的高科技方面,首先要争取一个‘有’字,‘有’与‘没有’大不一样。真正的高科技,是花钱买不来的。”为此,邓小平于3月5日,迅速作出批示:“……找些专家和有关负责同志讨论,提出意见,以凭决策。此事宜速作决策,不可拖延。”

1986年11月18日,国务院在经历半年多时间,组织几百位专家反复论证,并在编制出实施方案的基础上,正式发出《关于国家高技术研究发展规划纲要》的通知,面向21世纪的中国战略性高科技发展计划正式公布于世。由于4位科学家提出建议和邓小平的批示都是在1986年3月,因此,该项计划便被简称为“863计划”。由此,中国“航天”工程再次启动。

北村博昭回顾他所在的日本“亚洲交流协会”,在推动中日间开展科技交流经历时谈道:1983年初,中国科技考察团去日本考察时,因日本“航天”计划起步较早,当时日本“航天”科技优先于中国。现在来看,中国“航天”起步虽晚,但进展速度相当惊人,确切说已在多方面优于或领先于日本。在当今世界,日中两个邻国既是相互竞争的对手,又是相互友好合作的伙伴,这也体现着日中之间由“战”到“和”,在新世纪里所呈现的一种新的发展态势和新的表现形势。我衷心祝愿日中两国能永远携手并进,我更愿意为日中两国人民的世代友好再多尽一份心力。

责任编辑 杨小波