最后一次入院

1991年7月27日,是邓大姐最后一次住进医院的日子。

1988年3月,邓颖超从全国政协主席的职位上退了下来。职务虽然没有了,但作为一位把毕生精力都献给了党和人民的杰出的无产阶级革命家与久经考验的共产党员,她的党性和奉献精神却丝毫没有衰减。

她说:“我虽然退下来了,但作为普通党员,还要做些我力所能及的事情。”在这段时间里,她会见了国内外很多客人。虽然邓大姐已是年老体弱,身体状况一年不如一年,但她的头脑一直十分清楚,思维依然敏捷。所有见过她的人,对此都有深刻的印象。

从1990年起,邓大姐开始经常住院。一年住了5次医院,患的都是上呼吸道感染或肺炎。这样频繁地住院,对于老年人来说是不好的。作为她的秘书,我的心里常嘀咕,总怕有一天她出不了院。

1991年7月27日,邓大姐因肺炎引起高烧,再次住进了北京医院。以往邓大姐住院我们大家都不紧张,但这次不同,因为一个星期前她刚出院,相隔这么短的时间,又因同样的病住进了医院,而且高烧持续不退,所以大家难免有些紧张了。

我问医院的钱主任:“邓大姐这次住院可能……”欲言又止,我把“出不去了吧”这几个字咽了回去。钱主任明白我的意思,神情凝重地迟疑了片刻,然后说:“有可能,做好准备吧。”这时,我打了个寒战,有一种说不出的难受;但我的表情一点儿也不能流露出来,还得强作镇静去安排一切,不能让邓大姐发现有什么异常。我对同志们说:“这次大家做好长期住院的准备吧,要有持久作战的思想。”虽然大家都不愿去想那最坏的结果,但感情终究代替不了现实。任何一个人,伟人也罢,凡人也罢,都要遵循自然法则走向生命的终结。我回忆起自己当年在周总理的病榻前,悲悲戚戚地劝他不要谈论身后之事时,他当即批评我:“你不是彻底的唯物主义者。人总是要死的,这有什么?”有了周总理逝世前后情感与思想的经历,对于邓大姐的这次入院,我就有了比较充分的思想准备。

邓大姐住院后高烧不退,饮食受影响,药物也不能及时服用。医院专家提出治疗的意见,经邓大姐同意,报告中央批准,于8月1日下午为她做了一次手术。这是为了减少她的痛苦和医疗上的需要。有人说她是得了癌症,其实不然。

第一次病危

手术前,江泽民总书记和李鹏总理要来医院看望邓大姐。大姐上午一直在睡觉,我于l2时叫醒了她,告诉她过会儿江总书记和李总理要来看望她。

中午12时l0分,江泽民总书记来到病房。他俯下身去,对邓大姐说:“大姐,您要好好休息,养好身体。”邓大姐说:“你很忙,还来看我,谢谢你。我们都是共产党员,有着各自的工作岗位:你要抓党的建设,要抓救灾;我的岗位就是养病。”

李鹏总理夫妇随后来到病房。李鹏说:“邓妈妈,您好,我和朱琳来看望您了。您要好好休息养病。”朱琳说:“邓妈妈,我和大鹏送给您的花,看到了吗?”邓大姐说:“谢谢。你们访问中东六国,很累吧?我从广播中听到了你们的访问情况,访问很成功。”李鹏说:“还好,就是天气很热。”大姐说:“很辛苦,应该去,开展友好工作。”李鹏说:“这次访问很顺利,增进了友好关系。”

对于中央领导同志前来看她,邓大姐很是不安。她对我说:“以后别让他们来看我,因为他们都很忙,我有医院管。”

手术之后,邓大姐持续发高烧,昏睡不醒。我们都非常着急。医生说:“老年人手术后有这种情况,几天不醒。再看看吧。”医生们采用各种医疗措施,想方设法治疗大姐的病。

8月17日晚,大姐突然出现了肾功能衰竭,情况很危急。医院当即向中央报了病危。中央指示竭尽全力进行抢救。在医护人员的成功治疗和精心护理下,邓大姐在次日凌晨5时终于脱离了危险,慢慢恢复了过来。

这一年里,邓大姐的身体时好时坏。她那饱经风雨沧桑的身体,在自然规律的无情作用下,不断地衰弱下去。邓大姐的体力和精力虽然逐步衰弱,但她在精神上始终保持着乐观状态。

精诚所至 金石为开

邓大姐不仅受到中国人民的普遍崇敬,在国际友人当中也享有崇高的声誉。她结识了许多外国友人,其中有的是国家元首、政府官员,有的是政治家、社会活动家,有的是文艺家、科学家,也有的是普通青年学生。她杰出的智慧、崇高的情操和典雅的风范深受外国友人的敬仰。

一位日本作家在会见邓大姐之后,写了一篇题为《邓颖超的握手》的文章。其中写道:“她微笑着,目光安详。握手时,力量不强不弱,时间不长不短,很亲切,又恰到好处。她不仅用右手,而且把左手也轻轻地放在我的右手背上。刹那间,我感到她是那么慈祥而又庄重啊!”邓颖超的握手,“也有一种艺术魅力,给人力量和启示”。

邓大姐在写给对外友协同志的信中说:“精诚所至,金石为开。只要我们有锲而不舍的精神,就一定能够争取到更多的国际友人对我国社会主义制度和开放事业的理解、同情和支持。”即使病重住院,邓大姐仍然以锲而不舍的精神,进行着争取国际舆论对我国社会主义改革开放事业支持的工作。

1991年底,由中、日两国艺术家合作,根据日本剧作家真山青果原作改编的京剧《坂本龙马》由中国京剧院在北京上演。得知真山青果的女儿真山美保亲自来北京指导演出,邓大姐便在病中口授一封信给她,谈到往事、友谊和文艺思想,衷心祝愿演出成功。

1991年11月7日,西哈努克亲王和夫人莫尼克公主要回柬埔寨,提出要拜会邓大姐。我们向邓大姐作了报告。大姐说:“应该见,这么老的朋友了,经过十几年的战斗,要回国了,怎么能不见?”医生原来只允许会见一刻钟,但见面后实际谈了半个小时。邓大姐称赞西哈努克亲王是世界著名的政治家、杰出的爱国主义者。她说,柬埔寨经过20多年的战火,现在终于实现了停火,要重建家园。对此,大姐向他们表示祝贺。大姐相信,在西哈努克亲王的领导下,柬埔寨人民一定能把自己的国家重新建设好。

交谈中间,我几次提醒大姐时间到了。邓大姐说:“我知道了。你老来提醒我,这样对客人不够热情和尊敬。”亲王的夫人莫尼克公主能听懂我们的谈话,望着我们笑了。谈话进行到30分钟时,我对邓大姐说:“大姐,医生有意见了,向客人送柿子吧。”西哈努克亲王很爱吃我们国家的柿子,邓大姐特意准备了西花厅里的一些柿子送给他们。这样才结束了这次会见。

1992年1月28日下午,全国政协副主席洪学智、秘书长宋德敏等代表李先念主席、王任重副主席和全体同志,到医院看望邓大姐并祝邓大姐春节好,祝邓大姐健康长寿!

这是邓大姐最后一次同全国政协负责同志的交谈。

邓大姐1988年3月退下来后,我还担任七届全国政协副秘书长。她经常关心着政协,而且不论身体情况如何。她经常对我说:“政协有什么会你得去,不要管我,我这里没有急事。”政协开大会期问,她总要问我什么时间开大会和小组会,同时也嘱咐我如见到老朋友或者有人问到她,一定要转达她的谢意和问候。后来,她还经常派我代表她出席会议,看望老朋友……

在邓大姐住院期间,宗教界知名人士、全国政协副主席赵朴初及夫人陈邦织经常来看望她。他们都关心着对方的身体情况,共勉各自保重。邓大姐特别对赵朴初说:“要劳逸结合,不要太劳累了。”戏剧界人士、全国政协常委曹禺当时也在住院。邓大姐非常关心他的病情,曹禺也极为关切大姐的病情。每当有鲜花时,邓大姐就嘱咐我一定要送给赵朴初和曹禺,让他们共同欣赏。

心系祖国统一

周总理和邓大姐十分关心祖国的统一大业。周总理曾说过:“成功不必我在。如果我这一辈子看不到台湾问题的解决,下一代也是会看到的。台湾问题的解决不取决于哪个人,而取决于形势。我们只要播下种子,把路开好,总有一天海峡两岸是会统一的。”周总理在弥留之际,依然惦念着台湾的老朋友和人民。邓大姐同样也深切地关心着台湾人民,关心着祖国统一事业。l992年2月1日下午,王兆国代表国务院台湾事务办公室全体同志,拿着鲜花前来探望邓大姐,转达同志们对她健康的关心,祝愿她早日康复,同时也感谢大姐对他们工作的支持。邓大姐说:祖国的统一是长期的、复杂的,关键是我们要把经济搞上去,扩大两岸人民的来往,增加相互间的了解。因此,不论会见台湾什么样的客人,她总是苦口婆心地宣传我们党和国家对台湾的政策,使得广大的台湾同胞了解我们,让更多的朋友用他们的所见所闻替我们做工作。同时,在接见外国朋友时,如果这位朋友与台湾方面有来往,她也请他们帮助做台湾的工作。邓大姐曾经说过:“如果我能活着看到海峡两岸统一,我一定去台湾看看那里的人民和老朋友。”

1992年3月,香港事务顾问来北京接受任命。3月11日,查济民、刘定中、谭惠珠等人到医院看望邓大姐。邓大姐感谢他们来看她,并祝贺他们当选为香港事务顾问,希望他们多做香港各阶层人士的工作。邓大姐指出:即使有些人要离开香港也没关糸,到一定时候他们会回来的。邓大姐说:“中央对香港的政策是很明确的,也是一贯的。你们要当好中央的顾问,多了解香港的情况,提出意见供中央参考,为稳定香港民心、使香港顺利回归祖国多做工作。”邓大姐还勉励谭惠珠做好香港妇女界的工作。

会见结束时,查济民夫人把1991年邓大姐会见他们以后,自己写的一首诗送给了大姐。谭惠珠说:“请邓妈妈多保重。我崇敬周总理,崇敬邓妈妈。”

走出病房后,他们都说:老人家88岁了,思维还这么清楚敏捷,真了不起!

香港《大公报》原社长费彝民(生前为全国人大常委)的夫人苏务滋(七届全国政协委员)、澳门中华总商会会长马万祺(七届全国人大常委、澳门基本法起草委员会副主任委员、八届全国政协副主席)及夫人罗柏心等许多朋友来到医院看望邓大姐。他们对邓大姐有着深厚的感情,邓大姐也十分敬佩他们对祖国所作的贡献。

台湾“中国统一联盟”名誉主席胡秋原1988年首次回大陆时,邓大姐于9月15日会见了他。l992年7月,他再次回大陆,正值邓大姐去世。7月16日,他专程前来吊唁邓大姐。他和夫人敬幼如在献给邓大姐的挽联上写着:“望统一而北来揖别清谈方四载,为伟大之女性自有功业在千秋。”

最后的两封信

1992年2月26日至28日,全国政协副主席钱正英、全国政协妇女青年委员会部分女委员和民主党派妇女委员会的同志到北京郊区平谷县,与当地的妇女共庆三八国际劳动妇女节。这是女委员们第一次到农业第一线和农民姐妹共度自己的节日。邓大姐知道这个消息后非常高兴,认为这是向农民姐妹学习的好机会,也是转变作风、深人群众的具体表现。所以,她虽然在病中,还是亲自写信向全国农民姐妹们表示祝贺和慰问。

北京第一实验小学是邓颖超大姐早年教过书的学校。她曾几次去看望这所具有几十年历史、培养了大批人才的学校,对该校是很有感情的。

1992年9月6日是北京第一实验小学80周年校庆。校方在年初就询问邓大姐是否出席,因为1987年新校舍奠基时,邓大姐出席了,拿起铁锹铲土奠基。新校舍启用后,邓大姐还没有去过,全校师生员工多么希望邓大姐能来学校看一看啊!但他们也知道邓大姐身体不好,恐怕难以实现这一愿望。当然,邓大姐也曾经说过,如果身体允许,天气暖和,她就去看看。所以说,双方的心是相通的。然而事与愿违,邓大姐住院了,他们只好希望老人家写一封贺信。

我向邓大姐报告了学校的请求,她欣然同意写信表示祝贺。邓大姐还说:“也许不到校庆,我就不在了。”我说:“不会的。”然而不幸的是,这确实是邓大姐最后的一封信。

1992年9月6日,我应邀出席该校校庆。他们让我念邓大姐的信,我没有同意。校领导再三请我讲话。于是,我就说了写这封信的经过,并说明自己今天来参加校庆不代表邓大姐的原因:第一,因为她已经离开了我们,我没有受她的委托,所以不能代表她;第二,我的心情不能平静,所以我念不下去。结果,邓大姐的贺信是由田校长念的。

关心文艺工作

邓大姐和周总理年轻时就喜爱文艺,后来在革命斗争中结识了许多文艺界的朋友。邓大姐住院期间,许多文艺界的朋友前来看望她,其中有红线女、王昆、于蓝,东方歌舞团的莫德格玛(蒙古族)、阿依吐拉(维吾尔族)、崔美善(朝鲜族)、刀美兰(傣族)、高志平,儿童艺术剧院的方掬芬、覃昆、连德枝、李若君等等。邓大姐还都记得他们的名字。

著名的东方歌舞团是在周总理和陈毅副总理的关怀、支持下组织起来的。多年来,他们一直坚持以东方歌舞特点进行演出。1992年1月15日,在庆祝东方歌舞团建团30周年之际,莫德格玛、阿依吐拉、崔美善、刀美兰及高志平团长前来医院探望邓大姐。邓大姐还记得这几位老演员,因为她们是建团时从各地来到北京的。她们那时都很年轻,而现在都已是中年人了,而且都培养了年轻演员。邓大姐说:“你们好好地发展。要团结,不要为小事不团结,你前我后啦,你高我低啦。要全心全意为人民服务。我老啦,住院半年啦,心里也常想着你们。请代我向大家问好。要刻苦训练,把东方歌舞团搞好。你们有你们的特色,不同于话剧,也不同于戏曲。希望你们继续努力办好东方歌舞团。”

思想不老

所有到医院看望并同邓大姐交谈过的同志都有一个共同的印象:老人家虽已88岁高龄,卧于病榻,但她思维清晰,对国际国内形势了解得非常清楚。

1991年三八妇女节期间,邓大姐会见中青年女科技工作者代表时,乐观而坚定地说:“我人老了,但思想不能老;人退休了,但思想不能退休。愿意和大家一起,有秩序地生活,继续做好革命工作。这是我的自勉。”

邓大姐人住在医院里,但仍关心着国内外的一切。她对身边的工作人员说:“我老了,眼睛不能看,耳朵也不灵了。你们要做我的眼睛、耳朵。外面发生的事情,凡你们听到的、看到的,都要告诉我。”所以,首都的住房改革,蔬菜供应,交通、物价等问题她全都知道。她还鼓励在自己身边工作的青年同志:“你们要努力学习,政治上不断进步。”为了不使邓大姐感到生活单调,同志们经常向她讲述各自的所见所闻。

不论是身体状况好的时候,还是生病住院的时候,邓大姐都坚持定时听广播、看报纸、阅读文件,并通过和国内外各方面人士的会见交谈,来直接听取情况、了解形势。

最后一次住院时,邓大姐的身体状况越来越差,但依然坚持每天听广播,听工作人员读报纸,听我念文件(直到她生命结束的前两个月)。有时我想让大姐早些休息,就“偷工减料”,只念念题目和大概内容,但大姐马上就会察觉到,经常要我念完全文才行。

邓大姐真正做到了人老思想不老,人退休思想不退休。她的思想依然紧跟时代,围绕着党的中心工作在活动。

在收到邓小平同志l992年初南巡谈话文件之前,我先听到了传达。回到医院后,我就凭记忆讲给邓大姐听。第二天,她又要我给她讲,一共讲了好几遍。收到文件后,她还让我念给她听。

邓大姐以前去过广东,视察过深圳和珠海改革开放的情况,印象很深刻。听了小平同志南巡谈话后,大姐很高兴。她说:“小平同志和我同年,能到南方去看改革开放情况,说明小平同志身体很好。这次小平同志谈话后,我们的改革开放会上一个新台阶。”

赞成“安乐死”

最后一次住院时,邓大姐或许意识到自己沉疴难愈,就经常讲不要抢救、给她施行“安乐死”的问题。此事医院里从上到下都知道。

她说:“中国有句老话:‘好死不如赖活着。’这句话不对,要活着就要健康,不然躺在床上,不能工作,还要人民负担我,有什么意思呢?”

去世前的一个月,邓大姐把我叫到身边,问说:“赵炜,我有一件事要和你说。你跟我20多年了,你最了解我。”我说:“大姐,您有什么就说吧,我是了解您,但您也最了解我,比我自己还了解。”邓大姐马上说:“是的。我的事情你替我报告了没有?我的遗嘱送给中央没有?”我说:“您给中央写的信早就送去了,就是不要抢救、不要浪费人财物的事。您放心,您的事医院、卫生部都知道,中央知道,江泽民总书记、李鹏总理也都知道。”我和她开玩笑说,“大姐,您总提死呀死的,是不是怕死呀?”

她说:“我怕死?我才不怕死呢!过去在敌人面前,在疾病面前,我从来没怕过死。我只是提醒你,我这个病就是老了。没法治。我请求‘安乐死’。如果是到了没有抢救成功的可能的时候,千万不要抢救,抢救还要浪费人力物力,就让我‘安乐死’。作为人总是要死的,这是自然规律。”

我说:“您哪里会怕死,怕死就不提‘安乐死’了。您是想免除组织和人民的负担。可我只是您的秘书,只有反映权,没有决定权。医院也没有决定权,中央也没有人敢批准。您头脑这么清楚,让您‘安乐死’,谁敢批准?老百姓知道了,还不把我们送进大狱里去呀!您和疾病斗争特别有经验,还是别再提这事,省下体力,养精蓄锐,跟医生配合,艰苦奋斗,去争取胜利!”她听后说:“那就艰苦奋斗吧!”

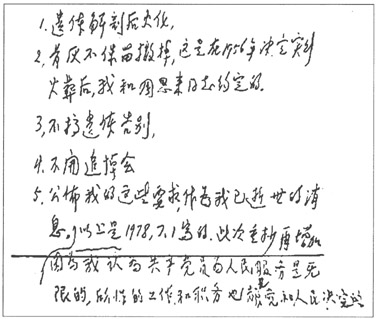

1988年1月份的一天,中央人民广播电台《午间半小时》节目播出有关“安乐死”的讨论。邓大姐收听后,马上给广播电台去信:

中央人民广播电台《午间半小时》同志们:

今天你们勇敢地播出关于“安乐死”的问题,并希望展开讨论,我非常赞成。首都医院那位大夫的意见,我很拥护。我认为,“安乐死”这个问题是唯物主义者的观点。我在几年前已经留下遗嘱,当我的生命要结束,用不着用人工和药物延长寿命的时候,千万不要用抢救的办法。

这是作为一个听众参加你们讨论的一点意见。

邓颖超

1988年1月22日

1989年10月16日,她又委托我向中央报告:“一个共产党员在死时再作一次革命。当我生命快要结束时,千万不要用药物来抢救,那是浪费人力、物力的事,请组织批准给予‘安乐死’。”

1990年,《中国气象报》刊登了题为《她是一位真正的共产党员——记中国农业科学院副研究员周听英》的通讯。这篇通讯介绍了身患不治之症的周听英在征得亲人的同意后,请求组织上批准对自己实施“安乐死”。邓大姐看了这篇通讯后,于同年5月7日给《中国气象报》负责人写了一封信。她在信中说:“我最近读了周听英同志的生平事迹,使我深深感动,百感交集,心情久久不能平静……首先向周听英同志致以崇高的革命的敬礼!向她的亲属表示深切的同情和慰问。周听英同志进行了一次常人所不能进行的对死的革命。她死的伟大,生的光荣。她没有死,永远留在人间。她给人们做了一次死的革命表率。我是赞成‘安乐死’的,我要向她学习。她是一位真正的唯物主义者、共产党员、党的好女儿。”

从这封信中,我们可以看出邓大姐的革命思想。同时,她在住院期间不断地讲这个问题。我们只好安慰她:对待疾病也要艰苦奋斗。邓大姐说:“好吧,艰苦奋斗,艰苦奋斗!”的确,对于一个多病的老人来说,同疾病作斗争也是很难的,是要忍受各种痛苦的。我们工作人员看到她痛苦时,只能安慰她,因为病是谁也不能代替的,如果能,我们愿意代替。她说:“我很理解你们的心意,只有我个人努力。要求‘安乐死’也不会批准。”我告诉她:“您?‘安乐死’?是不可能的。您不要老提这个。”

邓大姐在医院的最后一段时间,高烧持续不退,病魔折磨得她很痛苦;但她依然关心着身边的同志,特别是对医护人员,让给他们买水果、冷饮。她说:天气热,他们很辛苦。有时因为病痛,使她多叫了几次护士,事后她就向她们致歉。当专家要来会诊时,她不顾自己身体虚弱,硬要让身边工作人员把她从床上扶到沙发上,等候专家。平时她喜欢平卧,但为了排痰,要在后背垫上枕头。开始时因为不舒服,她悄悄地把枕头挪开。医生讲明了必要性后,她马上改变了几十年形成的生活习惯,不让医生有半点为难。病情稍微好转,她就对守护在身边的医护人员说:“我住在医院里,不要搞特殊。你们不要都守在我这里,要多关心其他同志。”

邓大姐逝世的前5天,半夜醒来,看见两个护士守在她身边,心里非常不安。她拉住她们的手说:“这么多人来照顾我。我心里很难过,真是太谢谢你们了……”

辞世

1992年7月11日,邓大姐与世长辞了。

邓大姐去世前的半个月,心率陡然加快,胸部憋闷。她平时心脏就不好,这次心率加快,只能躺在床上。我们顿时紧张起来,因为这是不好的预兆。专家曾告诉我:大姐多个器官的功能都不好,如心功能再不好,治疗将更困难。这时,我告诉大家要做好思想准备。

7月9日中午,邓大姐对护士说:“你看赵炜休息没有?如果还没有休息,就请她来,我有事和她说。”我闻讯马上来到她的床边。她对我说:“赵炜,我同你见最后一面。”听完这句话后,我强忍住极大的悲痛,慢慢地说:“大姐,别这样说了,您养养神吧!该睡午觉了。”果然,这是大姐和我最后一次谈话,最后一次清醒地见面。

事后我想,邓大姐可能自己已感觉到身体不行了,她才这样说的。但当时我并没有往坏处想,只是想把她照顾好,多照顾些年。

10日早晨7时40分,邓大姐呼吸变慢,脉搏加快。医生马上采取措施,但呼吸频率仍然很慢。医生说:“目前病情很危重,随时可能发生呼吸、心跳骤停,需要向中央报告。”

下午,我和高振普同志、保健医生季建华,一起把邓大姐的后事工作排了排,哪些我们自己办,哪些要请示治丧委员会,哪些要报告中央决定,整整写了两大张纸。我们做好了一切准备工作,以防不测。

10日一整天,邓大姐的生命都是在用药物维持着。当晚20时左右,李鹏总理和朱琳同志来医院看望邓大姐。我趴在她耳边向她报告。她听见了,答应着:“李鹏……”虽然气力衰弱,声音沙哑,但周围的人都听得出来。

这一天夜里,邓大姐睡着后,仍用药维持着。医生、护士严密地观察着病情变化,但仍然未见好转。我们几个人夜里多次起来看看,心里很不安。

11日凌晨5时多,护士叫邓大姐,但她没有任何反应。这时,我听到她们的喊声,急忙起来走到床边,喊道:“大姐,我是赵炜,您听见没有?您如果听见了就睁一睁眼,点点头。”然而无论我怎么叫,大姐还是没有一点儿反应。大家都感到不对劲儿。医生说:“坏了,过不去了。”这时,我拉开窗帘,发现她嘴唇发白,面色也有点苍白。10分钟前她的血压还正常。但这时已掉下来,脉搏也掉下来了。我和护士马上分别去叫人。

专家、医院负责人很快都来了。医务人员立即尽全力进行抢救。然而,各种监测仪器相继发出警报。这时,中央领导同志陆续赶来了,大姐身边的工作人员也全来了。

11日6时55分,医生无回天之力,我们敬爱的邓大姐安详地长眠了。邓大姐是一位幸福的人,最后没有任何痛苦地走了,永远地走了。

两盆马蹄莲摆到了床的两边。

一束白色的鲜花放在了安睡的大姐胸前。

我透过止不住的眼泪望着大姐的遗体,悲痛地看着大姐离开我们,永远地离开我们。大姐生前对我们说过:“我虽然无儿无女,但我晚年很幸福,中央关心我,你们照顾我,医院想尽办法请专家会诊,医生、护士为我治病,护理我。你们比儿女还好,不是儿女胜似儿女,我不幸福吗?我感谢党中央,也感谢你们!”

邓大姐的遗嘱

邓颖超同志生前给中共中央写信,嘱托她的后事:还要像生前一样,艰苦朴素,一切为了人民,移风易俗,永远革命。她给党中央的信,已刊登在1992年7月12日的各报上。她在信中提出:遗体解剖后火化,骨灰不保留,撒掉;不搞遗体告别,不开追悼会。

邓大姐生前经常对我们讲她的后事。尤其是哪位老同志、老朋友去世时,她总是要说上几句她的后事。我们不让她讲这些,她说:“趁我头脑清醒,交代清楚好。”

除了这个遗嘱,邓大姐对她身后的其他一些具体事宜,也都向有关同志作了委托。甚至连所用的一些家具、物品应该交到哪里,都一一作了交代。她反对搞吊唁活动,要求我们向中央反映:我死后不要增加组织和同志们的麻烦,也不要身后名声。

她的第二个遗嘱是:

委托下列几位同志办的几项事

由杨德中、李琦、赵炜、张佐良、高振普、周秉德组成小组,请杨德中同志负责主持,赵炜同志协助。

关于我死后简化处理,已报请中央批准外,对以下几件事,由小组办理:

一、在我患病急救时,万勿采取抢救,避免延长病患的痛苦,以及有关党组织、医疗人员和有关同志的负担;

二、未用完的工资,全部交党费;

三、我和周恩来同志共住的房子,原由公家分配,应仍交公处理,周恩来同志和我历来反对搞我们的故居;

四、所有图书、出版物,除由中办给恩来的大字理论和历史书籍,仍退还原机关外,其他的交由共青团中央酌分给青少年集中阅读的单位用;

五、我的文件,来往通讯、文书之类的文件交中央文献办公室清理酌处,我和周恩来同志所有的照片也交中央文献办公室保存或酌处,关于我的讲话、谈话录音交中央文献办公室存处;

六、有些遗物均交公或交有关单位使用;

七、我个人的遗物、服装杂件,交分配合用的及身边工作同志、有来往的一部分亲属留念使用。

以上诸事,向委托办理的同志,先此表示谢意!在以上范围以外的其他物品统由小组同志酌处。

邓颖超

1982.11.15

邓大姐从来都很重视基层党支部工作。她曾多次对我说:“恩来不在时,除了组织上和我办的以外,都靠党支部。我不在时,也得靠党支部。你是我的支部书记,高振普是警卫秘书,我的骨灰由你们两人撒掉。”我当时对她说:“您无儿无女,是否也让邓家、周家的人参加撒一点,我们大家来撒?”她说:“是你不愿意撒吗?为什么让他们呢?”我说:“不是我不愿。您交给我的任务,是对我的信任,是件光荣的事,绝没有不愿意之说。我是怕人家有意见。如果您这么交代,我和高振普同志坚决照办,决不辜负您的嘱托。这件事,请您放心好了。”邓大姐还向我交代,要穿哪套衣服,要用曾装过周恩来骨灰的那个骨灰盒。我向她作了保证:“不管有什么困难,我也要坚决办好这3件事。”可以说,大姐在九泉之下,应当放心了,因为我是完全按照她的交代办的。

邓大姐的遗嘱在报纸上全文公布后,在全党、全军和全国人民当中引起了巨大反响。海外的一些报纸也予以报道,称赞邓大姐“留下来的是一份无所求、充满爱国情怀的‘遗嘱’,留给后人的是无价的精神瑰宝”。

“晚岁善恬静,无言如钟杵;时然后一呜,深入人心腑。”赵朴初先生在挽诗中是这样称颂邓大姐的。

老诗人臧克家在题为《遗言动人心》的短文中写道:“读了她给党中央的信,那七条遗言,比千言万语更感人。字句虽少,但她的人格、品德,可从此中寻了。这是最感动人,最朴素,最概要,最传神的自我写照。它,是一座丰碑,鼓舞人向高处攀登;它,是一面镜子,让每个人特别是领导同志照照自己;它,是一副去污剂,使尘垢消而清白出;它,是一则万金难买可以传之后人的箴言。”

作家魏巍在《悼邓大姐》一文中说:“她的临终遗言,尤其感人肺腑。这无疑是对全体中国共产党人的殷殷忠告,谁能无动于衷?”

是的,展读邓大姐的遗嘱,谁能无动于衷?

党中央的决定

1992年7月11日早晨邓大姐辞世前后,中央领导同志陆续来到北京医院。中央政治局常委到齐后,决定由温家宝同志负责邓大姐的治丧事宜。温家宝当即在医院召集有关方面负责同志开会,研究具体事项,并传达了江泽民同志的指示:发讣告,公布邓大姐的遗嘱。为了听取邓大姐身边工作人员的意见,让我参加了会议。我在发言中说:“根据邓大姐生前的交代,我向中央请示4个问题。”

第一个问题是:邓大姐生前不同意在家中搞吊唁活动。

起初,同志们没有反对的意见。后来不知哪位同志说了一句:“这样做群众会有意见。应该在西花厅挂邓大姐的遗像,但不发通知,群众来吊唁就接待,以满足广大群众的心愿。

第二个问题是:在哪里向遗体告别?是在北京医院还是在八宝山?邓大姐遗嘱不搞遗体告别。

领导同志说:不让大家见最后一面不行;北京医院地方狭窄,应在八宝山向遗体告别。

这时,我向中央领导们提出建议:为了避免遗体告别时因人多拥挤致使老年人站立过久的情况,参加告别活动的党、政、军、群、机关人员,最好分别在不同的时间来到八宝山。这个建议被领导同志们采纳了。

第三个问题是:工作人员守不守灵?

我们的意见是:工作人员轮流守灵,既然让大家见邓大姐最后一面,没有人守灵,大姐多孤单哪!领导同志表示同意。

第四个问题是:日本朋友来北京吊唁如何办?这个问题事先与中国人民对外友好协会及中日友协商量过。

考虑到日本友人非常敬仰周总理和邓大姐,有些人肯定要来北京吊唁,中央决定:请外交部通知我驻日使馆设灵堂,供日本朋友吊唁邓大姐;日本友人如果来京,由对外友协负责接待。

同时,中央还决定:通知天津,做好撒邓大姐骨灰的准备工作。

邓大姐生前有交代,不让亲属来京参加吊唁活动。后来安排亲属守灵并派代表去天津,是因为中央考虑到要照顾群众的感情,所以邓大姐的后事安排并未完全按邓大姐遗嘱去办。

在西花厅设灵堂就是违背邓大姐意愿的。她生前曾再三讲:我死后,你们千万不要在家设灵堂,那是劳民伤财的事。所以虽然设了灵堂,但我们有一条原则:无论是北京的还是外地的同志,都不主动通知,也不邀请他们前来吊唁。到西花厅来吊唁的同志和香港的朋友、日本友人,都是自动来的。从外地来吊唁的主要是周总理的亲属。邓大姐只有一个远房侄子。他很本分,这次因病无法前来,特派子女来京吊唁。

邓大姐是由于年老久病、心肺功能衰竭而去世的。邓大姐去世后,遵照她的遗言,医院对遗体进行了解剖,证实了这个结论。

送别邓大姐

7月l7日凌晨4时30分,我们所有的工作人员来到北京医院,按照邓大姐生前穿衣服的程序,为她最后一次穿衣服。给大姐穿的衣服中,除了一件紫红色毛衣是在北京雪莲羊绒衫厂定做的以外,其余都是旧衣服。毛衣外边穿的是春绸面棉袄,最外边是一套旧的黑色华达呢西装。

这套黑色西装是20世纪60年代做的,最合体。周总理在世时,每年天气一凉,邓大姐就要穿上它。周总理去世后,她对我说:“赵炜,这套衣服你帮我收好。我走时你给我穿它,我喜欢。”我说:“干嘛非穿这套破衣服,都打补丁了,人家会说我的。我会选一件你喜欢的衣服。”她说:“一定要穿这套衣服离开人间。一是合体、喜欢;二是人死穿新装,中国人讲究里外三新,那是给活人看的,无谓的浪费。我就是要穿旧衣服,要破旧习俗。”看到实在说服不了她,我只好说:“您放心,我保证给您穿好啦。”就这样,大姐的这套黑西装一直放在衣橱中,后来的同志都没见过这套衣服。

邓大姐去世后,我请人把它找了出来。同志们看到衣袖和里子破了,裤腰也破了,都忍不住哭了起来。一位同志哭着说:“赵秘书,为什么非要给大姐穿这套衣服?”我流着泪说:“这是大姐交代的呀!我已向她作了保证的。”大家看我说得很坚决,只好流着泪一针一针地把衣服缝补好。

上午8时20分,江泽民、杨尚昆、李鹏、万里、乔石、姚依林、宋平、李瑞环等领导同志和治丧办公室全体同志来到北京医院送别邓大姐。在告别室里,大家向邓大姐遗体三鞠躬。

8时40分起灵,8名礼兵抬着邓大姐的灵柩走出告别室。江泽民总书记率领大家列队,目送邓大姐上灵车。李鹏、温家宝、陈慕华、洪学智等领导同志和治丧办公室的同志、工作人员及家属代表,护送邓大姐遗体前往八宝山革命公墓。

从北京医院到八宝山,l8公里长的路两旁挤满了冒着酷暑为邓大姐送行的人。灵车刚出医院走进王府井南口,我就看见三面的路口旁站满了人。在天安门广场上,数不清的来自全国各地的群众肃立默哀,目送灵车西行。在西单、民族宫、公主坟等路口,更是人山人海。几个挤在人群中的姑娘齐声喊道:“邓奶奶,您永远活在我们心中!”

9时l5分,有几万人参加的向邓大姐遗体告别仪式在八宝山举行。

下午4时30分,邓大姐遗体火化。6时30分,我和高振普同志去收骨灰。这时,我的心都碎了,脉搏加快,腿也软了,一时下不了车。我的脑海里浮现出大姐在世时的情况,怎么也不能相信她一瞬间竟变成了灰呀!大夫、护士看到我的样子,立即让我吃药。我想,应该像邓大姐那样坚强,于是就挺起身下车,迈着沉重的步子走到火化炉前。我想用手捧骨灰,同志们让我用工具收,因为骨灰还是热的。

邓大姐用的骨灰盒,就是当年盛放周总理骨灰的那个骨灰盒。周总理的骨灰撒完后,我们要把骨灰盒上交。但邓大姐不让交,而是让我好好保存起来,说她死后还要用这个骨灰盒。我问:“邓大姐,您是不是想用这种方式表示和总理合葬啊?”邓大姐说:“你那是封建思想。我死了骨灰也要撒掉。骨灰盒就用那么一会儿,这个可以继续用,为什么还要买新的?”

下午7时,我们回到西花厅大门口。高振普捧着邓大姐的遗像在前,我捧着大姐的骨灰盒在后,在哀乐声中,一步一步走向西花厅内。

在沉沉暮色中,中央警卫团的战士肃立在路两旁,迎候大姐的归来。从大门口走到后院的客厅,平时我们只需要走5分钟,而这一次竞走了17分钟。

进入邓大姐平时活动的客厅,我突然想起大姐在医院时经常说要回家,就忍不住哭着说:“大姐,您回家了!”话音刚落,所有的人都放声痛哭起来。这天晚上,同志们都不想离开客厅,因为这里也是我们以往每天晚上陪大姐听音乐、聊天、读书读报的地方,所以大家都在客厅里陪大姐度过了最后的一夜。

1992年7月18日早上6时30分,我们全体工作人员站好队,首先在邓大姐灵前三鞠躬,然后将大姐的骨灰盒移至西花厅前厅(吊唁的地方)。7时20分,有关方面负责同志宋平、温家宝、陈慕华、洪学智、杨德中、宋德敏等来到西花厅,护送邓大姐的骨灰去天津。大家鞠躬后立即起灵。

这时,整个西花厅的院子里站满了赶来送行的人。其中有邓颖超、周恩来的亲属,有曾经在西花厅工作过的同志和其他有关同志。同时,中央警卫团的几百名干部、战土手托军帽,列队目送邓大姐的骨灰离开西花厅。他们目不转睛地盯着我捧着的骨灰盒。

在哀乐声中,我迈着沉重的步子,跟在邓大姐的遗像后边慢慢走着,比从八宝山回来时走得还要慢。我竭力压抑着万分悲痛的心情,眼泪模糊了我的双眼。当走到西花厅的大门口时,我突然想到从此邓大姐再也不能回西花厅了,我们永远也不能在她身边工作了,内心的悲痛再也无法抑制了。于是,我手捧着骨灰盒转回过身来边哭边说:“邓大姐,邓妈妈!从现在起,您永远离开您住过43年的地方——西花厅了!您再最后看一眼吧!”这时,凡是听到我说这些话的同志,全都痛哭失声。我转过身来,又走了几十步,快要上车时,看到聂力急匆匆地从后边的队伍中跑了过来。她说:“邓妈妈,您走了,让我再亲您一次吧!”当时,我的心都要碎了,手不停地颤抖,几乎坚持不住。我不敢再停留,急忙上了车。

我们按照邓大姐的交代,仍使用她平时坐的汽车,按平时陪她出行的习惯(车上的陪同人员有高振普、医生、护士和我),驱车前往天津。

责任编辑 谢凤英