中国共产党早期的主要领导人,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基人——瞿秋白(1899—1935年)英勇就义已经71周年了。时至今日,我们仍缅怀他对中国革命事业作出的杰出贡献。

瞿秋白是1935年2月24日在福建省长汀县濯田区水口镇小迳村牛庄岭附近被俘的。5月11日,国民党《中央日报》和《大公报》分别刊登了国民党中央通讯社发布的瞿秋白被捕的短消息。因瞿秋白曾任中共中央总书记一职,故这条被捕消息一时间在读者中引起不小的震动。时任天津《大公报》编辑主任的王芸生(1901—1980年)看到这条短消息,异常震撼,他不禁回忆起曾阅读过由瞿主编(之一)《新青年》、《前锋》等杂志,深受启发,热血沸腾,从中学到了许多进步道理;1920年在北京《晨报》和上海《时事新报》上刊登的瞿秋白旅俄通讯,有机会了解了世界上第一个社会主义国家的情况;回忆起1925年在上海与瞿秋白的一面之缘……恰在此时,王芸生在天津遇到一个朋友,在闲谈时议论到瞿的被捕,这位朋友说他在闽有一个至交,神通广大,与负责囚禁瞿秋白的国民党军第三十六师的长官们很熟,可以设法采访到瞿,但在南方很难发表。王接过话茬,小声地说:“只要你能采访到瞿,访文字数不限,我可以拿到北方发表,稿酬加倍。”此后,王芸生在天津,静静地等候着消息。

6月20日,王芸生得到瞿秋白在福建长汀就义的消息,感到无比惋惜。6月底,他果真接到了署名为“李克长”的题为《瞿秋白访问记》的稿件,另外还有一篇署名“平”的题为《瞿秋白毙命记》的写瞿英勇就义的稿件。王看到这两篇稿件后,把它们放在抽屉里,他考虑着如何发表。当时《大公报》的两位领导胡政之、张季鸾虽属无党无派,他们不信仰马克思主义,对共产党的看法和认识也是复杂的,但他们对共产党多少有些同情心。王知道胡政之、张季鸾对共产党有同情的一面,且该报已从5月10日开始,连载范长江的《旅行通讯》,其中有共产党和红军的记载。抓住报馆老板的同情心理,王芸生思索着,琢磨着,他再次陷入了沉思。

署名“李克长”的文章篇幅较长,有5000字,如果放到《大公报》上发表,要占去半个版面,较为显眼,容易引起国民党新闻检查机关的注意。而王芸生同时还编辑该报的附属刊物《国闻周报》,这是一份时事性周刊,图文并茂,可读性强,当时的发行量有近5万份,与《东方杂志》齐名,在各界读者中有广泛影响。王芸生把署名“李克长”的长文拿到印刷厂,排入《国闻周报》。为了掩人耳目,淡化文章的政治性,他还在文前写了一段“编者按”,其中有这样几句:“共党首领瞿秋白氏,在闽被捕,于6月18日枪决于长汀西郊。本文作者于其毕命前之两星期(6月4日)访问瞿氏于长汀监所,所谈多关个人身世,了无政治关系,故予刊载,以将此一代风云人物之最后自述,公诸国人。”7月4日深夜,王芸生忙于《大公报》版面的最后编辑工作,他看到第四版右下角还有一块狭长的版面,就从抽屉里拿出署名“平”的文章,迅速交给印刷厂的排字房。署名“平”的文章的原标题为《瞿秋白毙命记》,王看到“毙命”二字,感觉是贬义的,遂把“毙”改成“毕”,一字之差,流露出他真实情感。7月5日,读者看到了《大公报》第四版所载的《瞿秋白毕命记》一文。7月8日,《国闻周报》刊载李克长的《瞿秋白访问记》也与读者见面了,

李克长在《瞿秋白访问记》一文的开头,写了他对瞿的初步印象:“瞿衣青布短褂袍,身材约中人高度,微胖,脸色黄黑,眼球无甚神采,两手丰润。神情态度,颇为暇逸。记者入室时,适瞿正伏案刻石章,闻步履声,即起立点头,并问记者来意及姓名。”

以下是李克长与瞿秋白的部分对话:

问:足下亦善篆刻乎?

答:狱中无事,借此消磨时间。尚系从前在中学时,有一国文教员喜此,略略学得,已多年没有刻过。

问:自被捕押后,近来意绪若何?

答:近来心境转觉闲适。过去作政治活动,心力交瘁,久患吐血症,常整个星期失眠。押上杭县府时,与兵士同待遇,几至不能支持。来此间后,甚承优待,生活优越多多矣。

问:足下个人历史,外间颇多揭露,其详可得而闻乎?

答:我是江苏武进人,今年38岁,照阳历推算,实为36岁。若论家世,可谓世代书香,自明末历清朝二百余年,代代为官。先祖在光绪年间为湖北藩台,曾一度署理巡抚。先伯父历任浙江萧山常山等县知事。父亲则近于纨绔,吸鸦片,不事生产。鼎革后,祖父及伯父相继死,家计遂异常窘迫。父亲出外飘流,只能糊其个人之口。母亲携我及弟妹4人,以典当度日,我是时在常州中学读书。母亲为贫穷所逼,旋自缢死。我有堂兄一,任职北京政府陆军部。毕业后,彼带我至北京,考取北京大学,以无费用未入学。适外交部开办俄文专修馆,不收学费,并闻毕业后可派赴俄国做随习领事或至中东路任事,乃改考入该馆。五四运动,我为校内学生会领道人物,甚为活动。此时略通俄文,喜读托尔斯泰作品,倾向于无政府主义,与郑振铎、耿济之等着手初译俄国文学作品。毕业后,北京晨报馆欲派一新闻记者驻俄,友人以我介绍,经认为合格,遂往莫斯科,年领晨报馆薪金洋二千元,时时寄通讯稿于该馆。次年,张国焘、张太雷等到俄,介绍我入共党。我认为欲明了苏俄国家一切,非入共党恐不易得个中真象,故即应允加入。对于马克思、列宁学说,渐有兴趣,阅读书籍亦日多。旋共党派往莫斯科第一批学生60余人到达,伊称全不懂俄文,入莫斯科大学东方部,由我担任翻译,终日传话,无暇撰稿寄晨报,该馆即停止我之薪金,是时我任译员,每月有薪水,生活亦不发生问题。张太雷等回国,邀我同回,到上海,参加中国共党中央中国国民党第一次全国代表大会,我到广州参加,并时往来于沪粤,常至上海环龙路国民党中央党部。旋任上海大学教务长,不久改任社会学会主任,兼授社会科学。前妻王氏,结婚后半年即死,国民党第一届中委沈玄庐之媳杨之华,与其夫不合,离婚至上大读书,我与之恋爱,不久结婚。伊原生一女,亦携之同来,此女现在莫斯科,今年已16岁矣。我与陈独秀先后办《新青年》及《向导周报》,译撰甚多,用秋白笔名发表。我原名瞿霜,故自取秋白笔名,旋又改名为瞿爽,秋白二字传播渐远,原名外间知者甚鲜。武汉时代,我在武汉军分校为政治教官。国共分裂,我遂未露面。独秀政策失败后,立三路线亦为党内攻击。李立三为人,极其希奇古怪,做出许多荒诞之事,大家均不满,我亦认为不对。立三下台,我为总书记。自己总觉得文人结习未除,不适合于政治活动,身体不好,神经极度衰弱,每年春间,即患吐血症。我曾向人表示,“田总归是要牛来耕的,现在要我这匹马来耕田,恐怕吃力不讨好。”他们则说,“在没有牛以前,你这匹马暂时耕到再说”。不久,牛来了,就是秦邦宪、陈绍禹、张闻天他们回来了。他们在莫斯科足足读了6年书,回来发动他们的领导权,大家都无异议。我于是乎觉得卸下了千斤重担,大大地松一口气。即在浦东赁屋养病。去年二月,由上海到瑞金,任教育人民委员,职务较为闲散。六月间犹曾与妻子杨之华通信,嗣后不通消息。朱毛出走,决定留我在后方,与项英等同在瑞金九堡中央后方办事处。不久国军搜剿日紧,乃将我与邓子恢、何叔衡、张亮等送往福建省苏,省苏派队伍送我等往永定,欲出大埔、潮汕往香港或上海,中途在武平永口被捕。

问:足下何故主张用暴动政策?

答:当时我认为有若干地区,时机已成熟,且为辅助军事发展计,主张在湖南与潮汕两区暴动,由湖南湖北安庆发展至南京,另一路由潮汕沿海经浙江发展至南京。但我的政策发表后,下级人员误解意旨,各处均纷纷暴动,遂被目为“盲动主义”矣。

问:赤区教育部有过若何工作?

答:因为国军军事压迫甚紧,一时尚不易顾及教育工作,但我曾极力为之,苏区各地,列宁小学甚多,教科书亦已编就,此外有识字班之设立,后又改为流动识字班。师范学生极感缺乏,故设立列宁师范,造出小学教员甚多。另有郝西史小学,学科均极粗浅,学生大半为工人。去岁计划设立职业中学多处,尚未实现。

问:足下云爱好文艺,赤区中的文艺政策若何?对于所谓普罗作家以及左联等有无指导?

答:苏区对于文艺方面,认为暂时未能顾及,听其自然发展,至一般普罗作家,原先患幼稚病者甚多,公式化之作品,久已为人所识,我素来即不阅读。上海左翼作家联盟,其中共产党员,只有四五人,余人至多不过为同路人而已。关于文艺理论方面,左联有时来问及,即告知以大体轮廓,至于发挥阐述,全由执笔者本人为之。

问:鲁迅、郭沫若、丁玲等与共党之关系若何?

答:鲁迅原非党员,伊发表作品,完全出于其个人意志,只能算为同路人。郭沫若到日本后,要求准其脱党,闻系出于其日本老婆之主张,以在日如不脱党,处处必受日本当局干涉,不能安居。苏维埃中央原谅其苦衷,已准其脱党。丁玲原为上海大学学生,我当时有一爱人与之甚要好,故丁玲常在我家居住。丁玲是时尚未脱小孩脾气,尝说,“我是喜欢自由的,要怎样就怎样,党的决议的束缚,我是不愿意受的。”我们亦未强之入党,此时仍为一浪漫的自由主义者,其作品甚为可读。与胡也频同居后,胡旋被杀,前年忽要求入党,作品虽愈普罗化,然似不如早期所写的好。此外成仿吾为苏区党校教授,已随朱毛西去。

问:朱毛等西窜之计划若何?

答:苏区军事方面,甚为秘密,我自己是一文人,对于军事亦不多问,他们也不完全让我知道。西窜计划,当然系国军进展压迫之结果。他们决定把我留在后方,初时我并不知悉,后由项英告诉我,我觉得病躯不胜万里奔波之苦,故亦安之。项英等留而不去,用意有二:一则率领二十四师八团九团等牵制国军追击,一则尚欲保留相当活动区域,并决定城市尽行放弃,化整为零,专从偏僻乡村墟落发展。

问:杨之华现在何处?

答:去年尚在上海,因共党活动困难,无家眷者租屋亦租不到,故中央令其参加秘密工作,充作党员家眷,以便活动。自去年六月间曾得其通讯后,即不闻其讯息。一说其因机关破获已被捕,一说已回娘家居住,但均系得诸传闻,未能证实。

问:陈独秀、彭述之等被捕,是否与共党有关?

答:独秀等久已与党不发生关系,自开除彼等党籍后,即听其自然,其被捕绝非党中有人告密。

问:前年共党在永定龙岩一带大杀知识分子,是否为造成恐怖政策?

答:此系社会民主党蒙蔽共党所为,发觉后,即将社民党各分子捕杀。又AB团分子亦行肃清,但非专事屠杀知识分子。

问:项英等现在何处?

答:我从后方办事处和他们分别以后,就未闻其消息,最近闻毛泽覃已毙命,据毛的行动看来,项英必系分率残部一股,化整为零,分途窜走,据我推测,最近或在清流宁化一带。

问:在赤区中亦有新著作否?

答:没有什么著作,尤其是文艺方面之著作,更加没有。有时写一点关于理论的文字,因为工作甚繁,身体又有病,故执笔时间甚少。

问:壁上所贴诗词,是近来作品否?

答:是的(言时,从壁钉上取下数纸交记者阅读),此调久已不弹,荒疏不堪,请赐指正。

问:在赤区中亦常作诗词否?

答:很少,有几个年纪大一点的人,有时写写,但不常以稿示人。

问:吟咏亦所素好乎?

答:谈不上什么素好,从前在中学时代,很喜欢弄弄玩玩。近来狱中无可消磨光阴,偶有所作,书作纪念,已积有十余首矣。

问:此外尚有何作品否?

答:我花了一星期的工夫,写了一本小册,题名《多余的话》。(言时,从桌上拣出该书与记者。系黑布面英文练习本,用钢笔蓝墨水书写者,封面贴有白纸浮签。)这不过记载我个人的零星感想,关于我之身世,亦间有叙述,后面有一“记忆中的日期表”,某年作某事,一一注明,但恐记忆不清,难免有错误之处,然大体当无讹谬。请细加阅览,当知我身世详情,及近日感想也。

问:此书亦拟出版否?

答:甚想有机会能使之出版,但不知可否得邀准许。如能卖得稿费数百元,置之身边,买买零碎东西,亦方便多多矣。

问:此书篇幅甚长,可否借出外一阅?

答:可以,可以,如有机会,并请先生帮忙,使之能付印出版。

问:容携出细阅后,再来商量。不过恐须经中央审查,方能决定。足下对于年来出版作品,亦有机会读及否?

答:读过几种,但不易得。我近来想读的书,开有一张名单,写在《多余的话》后面。

问:足下对于胡适有何批评否?

答:他专门的东西,又不去搅。中国哲学史,国语文学史,只看到一部分,至今尚未完成;却专喜欢拉拉杂杂,东说西说。他学术界的地位,较之“五四”时期,何止天悬地隔。他批评国民党,自己又没有什么政见,此种态度,一无可取。我们对于资产阶级之学者,其作品如有真正学术价值,亦极重视。我个人则尤未能完全脱却绅士臭味,所谓“文人结习”,至今未除。在瑞金时,曾觅获《瑞金县志》一部,系唯一本版孤本,共六册,我郑重保存于图书馆中。图书馆在沙洲坝,其中书籍,系叠次在沙县、永安、邵武、长汀各处搬来的,共有数千册。《瑞金县志》为人借去第五本一册,我屡次索取未见还,遂致残缺一本,极为可惜。退出瑞金时,因不便携带,我将其余五本书仍置馆中,希望国军中有人取去,俾此残本不致绝版,现在不知究有人拿得与否,如遭凌废,则孤本失传矣。

问:足下家属,尚知其讯息否?

答:武进原籍,族人甚多,久已断绝往来,彼等亦恐为我所波累,绝口不提及我,并且也不知我在何处,无法提及。同胞尚有弟妹4人,闻尚均在原籍读书,去年阅《申报》,见有我堂兄之名字,系由外交部派至某处接某某外国使节,现亦不知尚在该部否。

问:设使赤军发展至武进时,足下对于族属,将作何处置?假如有反共行为,其亦效大义灭亲乎?

答:彼等均为无甚知识之人,胆子又小,果若红军发展至武进,彼等决不至有若何行为表示,倘真有此类事情发生,如何处置,我亦不能作主。(微笑)

问:党中诸首要,平日过从最密者为若何人?

答:党方人物,较为熟悉,唯军事首领,不认识者居多,朱德、毛泽东、叶剑英诸人熟识多年,彭德怀只见过两面。林彪有一次同朱德到瑞金,经朱介绍始认得,他如罗炳辉等,我在瑞金,彼等未来过,故始终未见面,其余更无论矣。因军事人员,散在各地,各有职责,谋面机会甚少之故。其新进军官,姓名亦不知之。

问:方志敏被捕事曾闻及否?

答:方志敏此名字不大熟悉,被捕事更无所闻。

问:足下来到此间以后,对于前途作何想念否?

答:此时尚未闻将我如何处置,唯希望能到南京去。在此终日看看书——承他们借给我几部书(拿桌上之《

唐诗三百首》、《国语文学史》及杂志数本等),已经看完了——做一两首诗词,替他们刻几颗章子。《多余的话》已脱稿,还打算再写两本,补充我所想讲的话,共凑成三部曲,不过有没有时间让我写,那就不知道了。

问:今天谈话甚多,改日有机会再来和足下谈谈,是否请你写几首近作给我,并为我刻一颗图章?

答:那尽可以,反正无事做,请你买纸和石头来就行了。

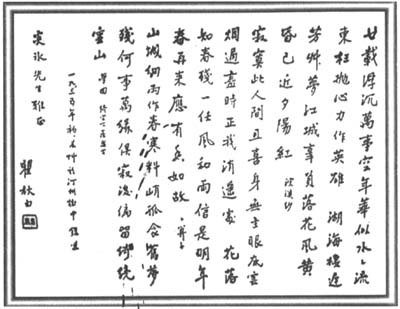

李克长最后写道:“谈至此,遂与辞,并携《多余的话》稿本出,即至街上买纸一张及石章一颗,送与其写刻,傍晚时着人取来《多余的话》一稿,阅未及半,为主管禁押人员催索取去,云即另抄一副本寄与记者。次日匆匆离汀,俟接到该副本后,当再为文记之。”“附瞿秋白近作诗词三首,即写于记者所买之纸上者:《浣溪沙》:廿载浮沉万事空,年华似水水流东,枉抛心力作英雄。湖海栖迟芳草梦,江城辜负落花风,黄昏已近夕阳红。《梦回口占》:山城细雨作春寒,料峭孤衾旧梦残。何事万缘俱寂后,偏留绮思绕云山。《狱中忆内集唐人名句》:夜思千重恋旧游,他生未卜此生休。行人莫问当年事,海燕飞时独倚楼。”

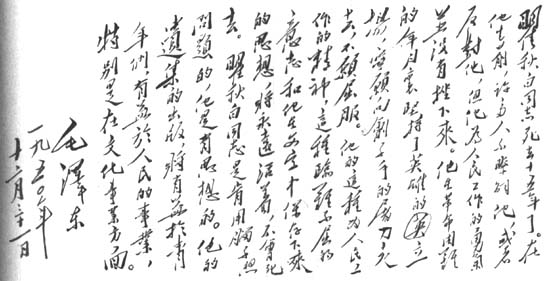

这篇署名“李克长”的专访长文,是瞿秋白就义前保存的唯一一份公开发表的文字,十分珍贵。专访的字里行间,是瞿秋白真实的情感,在特定的环境中,虽流露出些许消沉、伤感的东西,但不论是接受记者采访还是狱中受审,他始终没有攻击马克思主义,他没有出卖党和同志。尤其可贵的是,在这篇专访长文中,还向读者首次透露了瞿秋白在狱中写有一份《多余的话》,成为读者心中的“谜”。直到1935年八九月,中统特务主办的《社会新闻》杂志才选载了《多余的话》中的部分章节;1937年3月5日至4月5日出版的《逸经》(半月刊)第25、26、27期,全文刊载了《多余的话》。长期以来,《多余的话》的真伪争论不休。据陆定一回忆,20世纪60年代初的一天,他与毛泽东、周恩来在谈到《多余的话》时,周说:“我看过《多余的话》原稿,确是秋白的笔迹。”其真伪争论,方尘埃落定。

瞿秋白对马克思主义的信仰,对中国革命事业的坚信不移,读者完全可以从1935年7月5日天津《大公报》第四版刊登的(发自福建长汀,写于6月18日午刻)署名“平”的题为《瞿秋白毕命记》的短文中,略见一斑。该文在简述瞿被俘的过程后,继续说:“今晨(6月18日)忽闻,瞿之末日已临,登时可信可疑,终于不知是否确实,记者为好奇心所驱使,趋前叩问,至其卧室,见瞿正大挥毫笔,书写绝句,其文曰:1935年6月17日晚梦行小径中,夕阳明灭寒流出咽,如置身仙境。翌日读唐人诗,忽见‘夕阳明灭乱山中’句,因集句得偶成一首:‘夕阳明灭乱流中(韦应物),落叶寒泉听不穷(郎士元)。已忍伶俜十年事(杜甫),心持半偈万缘空(郎士元)。’”

《瞿秋白毕命记》一文的精华部分,就是署名“平”的短文中叙述的瞿英勇就义的文字:“书毕乃至中山公园,全园为之寂静,鸟雀停息呻吟,信步行至亭前,已见韭菜四碟,美酒一夔,彼独坐其上,自斟自饮,谈笑自若,神色无异。酒半乃言曰:‘人之公余稍憩,为小快乐;夜间安眠,为大快乐;辞世长逝,为真快乐。’继而高唱《国际歌》,以打破沉默之空气,酒毕徐步赴刑场,前后卫士护送,空间极为严肃,经过街衢之口,见一瞎眼乞丐,彼囚回首顾视,似有所感也。既至刑场,彼自请仰卧受刑,枪声一发,瞿遂长辞矣!”瞿秋白视死如归、大义凛然的气概,跃然纸上。

《瞿秋白访问记》和《瞿秋白毕命记》两篇文章,均经王芸生之手得以面世。这一点点秘密,是广大读者和现代史、党史研究者很难注意到的。

责任编辑 杨小波