我生在东京,而且在这里度过了几十年漫长的岁月……

过去,在日常生活中,各种东西的颜色和声音,都未曾使我感到珍惜和怀念。随着时光的流逝,逐一地消失了,再也看不见听不到了。然而现在,却使我一一清晰地回想起来。我的心头第一次感触到绵绵无尽的奔涌着的思绪。犹如分别的恋人,回味着往昔的情爱。

岑寂的夏夜,木屐踏过板桥的声音。门外的雨滴哗哗地淋在油纸伞上。掠过夕月的雁叫。短夜梦醒,蓦然传来的杜鹃的鸣声。雨里黄昏,呼唤着渡船的过河人。夜间,投网入水的声响。货船的舵音。……岁月过去了几十年,所有这些音响以及当时的情景,都从我们的记忆中消失得无影无踪了。

每逢季节变更的时候,总有一些叫卖节令必需品的小贩,他们的吆喝,给东京都市的生活带来了固有的情趣。只有这个,如今还留在老人们的谈话之中。

今天,时代过去了,思想变了,风俗变了。林木茂密的郊外庭园里,黄莺很少飞来鸣唱。屋檐下鸟雀欢噪的日子也一天天少起来。我为什么突然要说这些呢?两三年前,已听不到梵钟的声响,一想到这件事,我一年比一年更加焦灼地等待院子中蝉和蟋蟀的鸣叫。——这里,我想说说焦灼等待的缘由:如今早已是昭和十八年了,我所能听到的令人怀恋往昔东京生活的声音,只剩下蝉、蟋蟀的叫声了。不久的将来,也许蝉和蟋蟀也同大雁和杜鹃一样,成为前一世纪的象征吧。

有一年,我在浅草公园一家剧场里排练节目直到天明才回家。走过寺内的街道,两旁的小店依然静静地酣睡着,而四周的蟋蟀却叫个不停,那声音盖过了石板路上的足音。我一阵欣喜,仿佛半路上捡到一块宝石一般。算起来,这是七八年前的事了。

每年,秋天降临东京当在八月七八日光景。今年一入秋,我照例日日盼望夜里能听到蟋蟀的初音。然而,根据我这般年龄的人的体验,蟋蟀的叫声传到人的耳朵,要等夕阳下的树梢传来蝉鸣之后,弄不好,要等上十天半个月哩。蝉声起初是极细微的,不是一个劲儿叫个不停。往往是那边树上一阵短唱之后,便是沉默,接着,这边树上的蝉儿仿佛窥测一下动静,然后答礼一般,悠然地鸣叫起来。

这时节,虽说已入了秋季,夕阳的暴烈并不亚于已经过去的夏季,白昼也没有明显地变短。

凌霄花越发开得红艳了。夹竹桃的蓓蕾一朵朵地绽放开来,散落了。百日红依然旺盛。夕风骤然停止的晚上,比起盛夏要酷热得多。夜阑人静,抬头仰望一下银河清晰的影子,往往也会感到暑气蒸逼,难以成眠。

时光一天天过去。有时,骤雨袭来,白天晴上一阵子,夜里又继续下起来。这时傲然挺立的向日葵叶子,忽然发黄,花盘沉重地低垂着,再也挺不起腰来。丝瓜和南瓜自由舒展的蔓子尖上开放的小花,一个个萎缩了,花的数目也明显地减少了。与此同时,一场雨过后,晴明的天空也和昨日不同,变得湛蓝,高远。有时,一团云彩遮蔽着大半个天空,即使是无风的日子,也可以看到浓云的飘动。玉米浓密的叶子,以及包裹着果实的缨子,不住地颤动;眼看着大蜻蜓飞来飞去,就要落在玉米的上头,忽而又飞走了。盛夏季节一时不见踪影的蝴蝶,又款款地飞翔起来。螳螂长得像拇指般大小,听到人的足音,不但不逃,反而举刀相向。

我有个习惯,夏天每晚都要出外纳凉。眼下这时节,吃罢晚饭,照例外出。有时到熟人家里,会一会久未见面的朋友,不觉间夜已深了。回家的路上,夜风不知何时变得清凉起来,戴着帽子的额际也不见汗,自感脚步的轻松。想到今年,秋季已渐深,多么想听一听那似有若无的风的低吟。

回到家里,点起桌上的灯,我感到那火影也和昨夜不同,骤然清亮了。感官也和夏夜迥异,我惊诧它的清静,不由地注视着灯光和周围的物体的黑影。也许就在这想不到的瞬间,我听到这年秋天蟋蟀最初的鸣声。

但是,蟋蟀的初次鸣叫,和蝉儿一样,很快停止了,直到第二天的夜间也没能再次听到。为了等待虫声,有三四个夜晚就这般白白地度过。夕暮变得惊人的短暂。蝉声日益喧闹和急迫,一阵接一阵,直叫到周围一片漆黑为止。

月儿出来了。夕阳的余晖尚未从西边的天空消退,月亮就及早地放出和深夜里一样的光芒。不知打哪里漂来木犀的香味,像柔软清凉的绢纱,抚弄着人的肌肤。这宁静的难以名状的灵与肉的感触,都明显地带着秋天的色调而来,叫你目不可见,耳不可闻。小试初音而沉默的蟋蟀,在这样的晚上又鸣叫起来,仿佛觉得已到了自己的季节,那声音也一夜比一夜更强烈,更高昂。到了九月初,雨水渐多,每下一场雨,虫声也就增多起来,像瓦格纳的交响乐一般,丝竹管弦,一齐鸣响。

不久,到了秋分时节,十五赏月,有时正赶上秋分前后。昼夜相平的时节,蟋蟀的合奏愈演愈烈,达到了高潮。

山手地区,从那人群熙来攘往的道旁;下町地区,从那路边的垃圾箱里,天还未黑,就彻夜放送出微妙的秋曲。不光是路旁的垃圾箱,不多久,格子门内、浴室和厨房的每个角落,也传来了蟋蟀的鸣声。在朝夕的寒气里,蟋蟀仍像惯于夜游的浪子一般,但在风霜冷冒的侵凌下,家里就更值得留恋了。

这是个各种往事从心底泛起的时节。接近冬日的秋天,空中阴云密布,既无雨,也无风,沉静的白昼像无尽的黄昏,再没有比这时节更适于追忆和冥想的了。我想起平日忘却的波德莱尔和凡尔纳的诗篇,那诗情强烈地震撼着我。白天,从枯草的叶阴下传来的虫鸣,多像一首秋的咏叹调。

就枕之后的不眠之夜,倾听蟋蟀的鸣声,胜过恋人的私语。令人怀想不已。对于不眠之人,无论它怎么啼鸣,都无法消除充溢着全身的生命的凄苦和悲伤。蟋蟀为了啼鸣而生存,它为自己悲苦的生涯无端地叹息。它以无人知晓的语言诉说着生命的苦恼和悲哀。

九月十三的月亮渐渐缺亏,暗夜在继续。人们已经穿起了夹衣。雨夜,有人在火盆里生着火,已经是冬天了。

生存到今天的蟋蟀,唱出了一年里最后的歌。这时,西风吹落了树叶,石款冬比菊花开得早,茶花流溢着芳香……

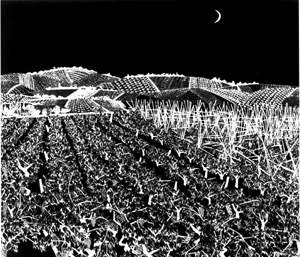

(任雪茵摘自《中国校园文学》2003年第5期,冷冰川图)