谈起建党历史,西欧最大的共产党——意大利共产党(以下简称意共)还稍早于中国共产党(以下简称中共):1921年1月21日,意共成立;同年7月23日,中共成立。两党一成立,就都加入了列宁创立的共产国际(第三国际),成为共产国际的支部,彼此成为兄弟党。在中共领导的大革命、土地革命、抗日战争、解放战争中,意共都给予了有力的精神和舆论支持;对于意共的斗争史,中共中央机关报《人民日报》在《意大利共产党》短文中给予了肯定和尊重:“在反法西斯年代,意共曾进行了长期艰苦的斗争。一九三六年至一九三九年,……意共领导人组织国际纵队,积极参加了西班牙人民反对佛朗哥法西斯政权的斗争,墨索里尼倒台后,意共组织了游击武装力量(人数达十六万九千余人,占全国游击队员总数的一半以上),英勇抗击了武装入侵意大利国土的希特勒德国军队,解放了意大利北部大片国土,为最后战胜德意法西斯作出了重大贡献。战后,意共从地下转为公开合法斗争。一九四四年四月至一九四七年五月,意共连续参加了七届联合内阁,以后则一直作为在野党。”“中意两党过去在长期斗争中相互支持,相互声援。我国取得解放胜利后,两党有过友好往来。从六十年代中期开始,中意两党关系一度中断。一九七九年以来,双方党报和工会、青年等组织开始重新有了友好接触。”

上文中说,“从六十年代中期开始,中意两党关系一度中断。”为什么?因为一场事后看来“说了许多空话”的论战。

一、附和赫鲁晓夫批判斯大林,意共领袖陶里亚蒂被毛泽东点名批评

1947年9月,意共加入以苏联为首的欧洲九国共产党和工人党情报局,直到1956年4月情报局解散。情报局的活动受制于莫斯科,按照苏联的意图部署各国党的行动计划,处理各国党的内部事务及相互关系,事实上远远超出了作为情报机构拥有的权限,而类似于已经解散的共产国际,成为苏联推行大国主义和大党主义、压制东西欧各党异端的工具。因此,意共在许多方面不得不仰苏联鼻息。

1950年2月,《中苏友好同盟互助条约》签字,新中国“一边倒”向苏联。由于苏联的影响和实力,以“独立自主”为奋斗目标的中共,有时也不得不屈服于苏联的压力。

在反对苏联大国主义、大党主义方面,意共、中共是有共同语言的。但是,1956年的苏共二十大后,两党产生了分歧。

1956年2月,苏共二十大召开,苏联领导人赫鲁晓夫作了工作报告,对当时国际局势发展中的根本问题提出了一系列新观点:(1)关于资本主义、社会主义两个体系的和平共处问题,报告认为“能够共处”、“进行经济竞赛”;(2)关于防止战争的可能性问题,报告认为“战争并不是注定不可避免的”;(3)关于不同国家向社会主义过渡的形式问题,报告认为“有可能通过议会的道路向社会主义过渡”即“和平过渡”,而不一定采取十月革命式的“暴力过渡”。在大会最后一天,赫鲁晓夫还作了《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,批判斯大林推行个人崇拜造成的恶果。赫鲁晓夫的秘密报告,首先在西方国家公开披露出来。6月4日,美国《纽约时报》全文发表,在全世界引起了轰动。美国等西方国家抓到了反对共产主义的把柄,在全世界掀起一个反苏反共的潮流。

对于赫鲁晓夫的做法,中共和意共的态度泾渭分明。

身为西欧最大共产党的总书记、意共领袖帕尔米罗·陶里亚蒂积极响应赫鲁晓夫,重申其不同于十月革命道路的“结构改革论”:“我们在我国国内形势下所采取的整个行动,无非是把争取革新全世界的结构的伟大斗争转化到意大利国内。”这个“整个行动”,就是所谓“在民主与和平中向社会主义前进”,也就是所谓通过“结构改革”走向社会主义的道路。他还发表文章抨击斯大林时代苏联党和国家的种种不是和错误,客观上附和了国际反苏反共潮流。

对于赫氏和陶氏的一唱一和,中共和毛泽东一则以喜,一则以忧:喜的是揭开了对斯大林神化的盖子,破除了迷信,解放了思想,使大家敢于讲真话,敢想问题;忧的是对斯大林全盘否定,一棍子打死,由此带来一系列严重后果。从国际共运的大局出发,毛泽东完全抛开个人对斯大林的不快,表明了在斯大林问题上的严肃态度:“我们第一条是保护斯大林,第二条也批评斯大林的错误,写了《关于无产阶级专政的历史经验》那篇文章。我们不像有些人那样,丑化斯大林,毁灭斯大林,而是按照实际情况办事。”

1956年4月5日,《人民日报》发表了“毛泽东亲自动手修改”过的《关于无产阶级专政的历史经验》一文,表达了中共和毛泽东对斯大林的评价:“斯大林是三分错误,七分成绩,总起来还是一个伟大的马克思主义者”。这篇文章的发表,使中共和“丑化斯大林,毁灭斯大林”的赫鲁晓夫、陶里亚蒂拉开了距离。同年11月15日,他在中共八届中央二次全会上又点了陶里亚蒂的名:“关于苏共二十次代表大会,我想讲一点。我看有两把‘刀子’:一把是列宁,一把是斯大林。现在,斯大林这把刀子,俄国人丢了。……欧洲许多国家的共产党也批评苏联,这个领袖就是陶里亚蒂。”对于赫鲁晓夫、陶里亚蒂提出“和平过渡”问题,毛泽东不以为然又深以为忧:“十月革命还灵不灵?还可不可以作为各国的模范?苏共二十次代表大会赫鲁晓夫的报告说,可以经过议会道路去取得政权,这就是说,各国可以不学十月革命了。这个门一开,列宁主义就基本上丢掉了。”

由于在批判斯大林及实现社会主义道路问题上迥然不同的态度,中共和苏共、意共产生严重裂痕。1956年9月,中共八大召开,苏共、意共等50多个国家的共产党和工人党也派出代表团参加会议,共产主义阵营维持了表面的团结。但是,自苏共二十大以后,陶里亚蒂等提出批判个人崇拜不能限于表面,而要从政治体制上寻找深层次上的原因。因此,中共八大通过的新党章没有提“毛泽东思想”。对于意共追随苏共的反个人崇拜呼声,毛泽东是极其不满的。

二、莫斯科会议,陶里亚蒂认为毛泽东“疯狂”;在批判南共联盟上,中共、意共分道扬镳

1957年11月,为了统一思想、加强团结,全世界64个共产党和工人党利用十月革命40周年之际派出代表团到莫斯科参加庆祝活动并举行会议,毛泽东率中共代表团出席。会议期间,毛泽东发表了“东风压倒西风”的著名讲话:“要设想一下,如果爆发战争要死多少人?全世界27亿人,可能损失三分之一,再多一点,可能损失一半。不是我们要打,是他们要打,一打就要甩原子弹、氢弹。我和一位外国政治家辩论过这个问题。他认为如果打原子战争,人会死绝的。我说,极而言之,死掉一半,还有一半人,帝国主义打平了,全世界社会主义化了,再过多少年,又会有27亿,一定还要多。”对毛泽东的这番话,以陶里亚蒂为代表的意共非常不解甚至认为他“疯狂”,赫鲁晓夫的回忆代表了他们的真实想法:“那时,除了毛以外,大家都在想着如何避免战争。我们的主要口号是:‘继续为和平与和平共处而斗争!’可是突然来了个毛泽东,说我们不应该害怕战争。”

当时,东欧许多国家都想摆脱苏联社会主义建设的模式,西欧许多共产党也想走适合本国国情的革命道路。从维护统一的社会主义阵营角度说,中苏两党对此都是不赞同的,中苏两党都希望用所谓社会主义革命和建设的共同规律来规范这些国家和这些党。然而,在共同规律应当包括哪些内容方面又产生了严重的分歧,“在这次莫斯科会议上,好些党都说自己的党是马克思主义,要建设自己党的牌号的社会主义。波兰党认为自己有自己的社会主义道路。南斯拉夫党也认为他们也有自己的社会主义。意大利党更是这样,他们主张多中心,认为各有各的社会主义,不能强求一律。”对于意共的“多中心”论,中共认为是不顾大局,瓦解社会主义阵营。

由于有上述这些分歧,所以在毛泽东和中共的眼中,以陶里亚蒂为代表的意共等党,都背离了马克思列宁主义革命学说,搞的是“修正主义”;在陶里亚蒂的眼中,毛泽东和中共则无视时代的发展变化,完全从本本出发,搞的是“教条主义”。由于各方“心有千千结”,在最终通过的《莫斯科宣言》中,中、苏、意等党相互矛盾着的主张都被包容了进去。

但是,矛盾是无处不在、无时不在的。在批判南(斯拉夫)共联盟过程中,中共和意共又出现不和谐之音。

1958年4月中旬,苏共的《共产党人》杂志发表了署名批判文章,拉开了全面批判南共联盟的序幕,中共很快也加入战团,将南共联盟定性为“现代修正主义”。在中苏两党的号召下,一场世界范围的批判南共联盟“修正主义”的斗争就开始了,一直持续到1958年底。从批判的具体内容上说,南共联盟的所谓“修正主义”主要表现在两个方面,一是不承认和不加入社会主义阵营,特别是不承认和不加入以苏联为首的社会主义阵营;二是要摆脱苏联式的社会主义模式,不承认社会主义革命和建设的“共同规律”。很显然,南共联盟的某些观点,和意共不谋而合,“今天看来也是一家之言”,但当时中共和毛泽东却认为是“大逆不道”。所以,中意两党对南共联盟的态度各异:在批判南共联盟时,意共和苏共保持一致:一方面注意留有余地,另一方面仍保持着党际关系,所以从趋势上看批判的力度越来越弱。与苏共、意共相反,中共在批判南共联盟时,从一开始弓就张得比较满,而且影响到两家之间关系,从趋势上看批判的力度越来越强。除批判的言辞十分激烈之外,中国还将驻南大使伍修权召回,南斯拉夫也随后将驻华大使召回,两国之间的外交关系很快降到代办一级。对于苏共、意共在批判南共联盟态度上的逐渐软化,中共是十分不满的。比如,中共多次批判南共联盟纲领是为了“符合帝国主义者——特别是美帝国主义者的需要”,就是针对苏共、意共的和平共处政策的。

对于中共的不满,苏共、意共心知肚明,彼此的不满在积累。

三、陶里亚蒂指责中共在古巴导弹危机、中印边境冲突中的原则立场,中共忍无可忍,毛泽东亲自决定对苏共、意共等党进行“公开的辩论”

时间进入1962年。这年10月,中国被迫对印度进行边境自卫还击作战,重挫印度军队;也是在10月,苏联和美国间爆发古巴导弹危机,苏联背着古巴与美国达成妥协。在中印冲突中,苏联包庇印度,说中国“冲动”、“好战”;在古巴导弹危机中,中国批评苏联向古巴偷运导弹是战术上的“冒险主义”、背着古巴与美国达成妥协是战略上的“投降主义”和“抛弃各国人民独立的事业”。本来,中苏相互指责不关意共的事,但陶里亚蒂却插上一杠子。

1962年12月初,意共举行第十次代表大会,中共派出相当规格的代表团参加。12月2日,在题为《劳动阶级团结起来,争取在民主和和平中向社会主义前进》的总报告中,陶里亚蒂附和苏联,点名攻击中共在中印边境冲突、古巴导弹危机中的原则立场。

谈到古巴事件,陶里亚蒂这样说:“在最尖锐的决定性关头,当似乎肯定美国极端分子输了一局、原子冲突就要爆发的时候,伟大的社会主义强国苏联又一次善于采取行动,避免战争,建议并接受一种体面的妥协,那就是:用撤走导弹武器来换取帝国主义放弃侵略古巴,因而也就是换取对古巴独立的保证。”“在古巴冲突中,苏联领导人在最严重关头建议合理妥协,以求拯救和平,这是他们的功绩,而不是他们的罪过。为了这种负责行为,所有人都应当感谢苏联领导人。说什么这种负责行为是出自恐惧,出自抛弃各国人民独立的事业,是不可容忍的、荒唐的、应当毫不犹豫地予以谴责的事。怎么能把苏联在加勒比海危机中执行的政策同慕尼黑会议上对希特勒的投降行为等量齐观呢?”

上述一番话,等于说中共对苏联的批评“是不可容忍的、荒唐的、应当毫不犹豫地予以谴责的事”。

谈到中印边界问题时,陶里亚蒂一方面说,“我们知道,中华人民共和国的要求中所包含的一切合理的和正确的东西。我们也知道,武装行动是从印度方面的一次进攻——我们不晓得这次进攻的规模如何——开始的。……所有这些我们都没有忘掉。”另一方面又说,“这并不妨碍我们继续认为:在两个像中国和印度这样的国家——它们任何一国都没有、也不可能有帝国主义野心——中间发生武装冲突,是没有道理的、荒唐的。这两个国家都是万隆会议的倡导者,它们有责任通过和平途径来解决一个有关边界的问题,何况这条边界又是通过几乎人烟绝迹的地方。中印之间的武装冲突,只能在反对帝国主义和争取和平的斗争的发展方面产生消极影响。这种冲突,只能使印度领导集团更加严重地向右转。而且,它对于那批中立国家,也是一个严重打击。这些中立国家在世界舞台上的存在,是争取和平共处的斗争中的一个积极因素。”在此,他不分是非地指责中国进行还击“是没有道理的、荒唐的”,“只能在反对帝国主义和争取和平的斗争的发展方面产生消极影响”,好像中国破坏了“争取和平共处”。

为此,出席意共代表大会的中共代表,不能不在致词中严正地声明,“我们不同意陶里亚蒂同志和意共某些领导人对中国共产党的攻击和诬蔑。”但是,陶里亚蒂和意共某些领导人表示“坚决拒绝”中共代表提出的意见,并且继续攻击中共和其他兄弟党,坚持要进行“公开的辩论”。

在总报告中,陶里亚蒂还阐述了许多让中共难以接受的观点。

谈到核战争问题,陶里亚蒂说,“核武器的发现和普遍扩散,是武器性质的质变,这意味着只要把这种武器用于战争,那么战争就变成在质的方面和以前不同的东西。在这种战争性质的改变面前,我们的学说本身要求作一些新的考虑,要求作进一步深化和有新的发展。”“和平共处对全人类来说都是一种不可少的必要。二者必居其一:不是和平共处,就是原子毁灭,也就是我们的文明,或者说我们大部分文明的结束。在这两条道路面前应当选择哪条道路,是毋庸置疑的。”意共这种观点,在中共看来就是:夸大核武器的作用,结果就是向帝国主义投降。

谈到战争与和平问题,陶里亚蒂说:“关于这个问题,过去和现在都在国际工人和共产主义运动中发生激烈的争论。1960年秋,在莫斯科举行的共产党和工人党会议上就这一问题进行了广泛的讨论。当时中国同志们提出了某些观点,大会拒绝了这些观点,同时取得了一个共同的明确观点。但是,上述观点目前又以一种公开的和激烈的争论方式被重新提出来。”1960年秋,中共在莫斯科会议上坚持“战争不可避免”、“帝国主义是纸老虎”的观点,但被会议最后通过的、象征各国共产党和工人党团结的《莫斯科声明》拒绝。陶里亚蒂旧事重提,明显表示对中共观点的不以为然,他还讥笑中共和毛泽东的“纸老虎”论:“社会主义国家体系的存在、巩固和不断加强,造成了一种局势,在这种局势下帝国主义领导集团已不再能为所欲为了。……看不到客观形势的这些变化,或者肯定说帝国主义是一只简单的纸老虎,用肩膀一推就倒,都同样是错误的。”

谈到和平共处问题,陶里亚蒂说,“和平共处是国家之间关系的另外一种制度,这一制度是建立在相互了解、信任、排除战争的竞赛,以及充分保证各国人民的自由与独立的基础上,因而,也就是建立在合理解决今天仍然存在的、引起摩擦与不断冲突的一些问题的基础上。我认为,把那些认为这基本上应当是当前共产党人国际政策纲领的人指责为背叛马克思主义学说,背叛革命事业,把他们扣上机会主义、修正主义,甚至是对敌人卑躬屈节的帽子,那是荒唐的。”当时,中共对片面提倡“和平共处”确实进行过指责,并扣上过“机会主义、修正主义,甚至是对敌人卑躬屈节的帽子”。陶里亚蒂指责中共及其支持者阿(尔巴尼亚)共的这种做法是“荒唐的”,并邀请被中共扣上“修正主义”帽子的南共联盟与会,这不能不引起中共和毛泽东的愤怒。

在总报告中,陶里亚蒂还重申其“结构改革论”——“欧洲共产主义”思想的重要组成部分:“事实上,今天在资本主义世界中存在着一种推动力,推向结构改革以及与经济发展、生产力新的扩张有联系的社会主义性质的改革。”“我们把这个政策叫做在民主和和平中向社会主义前进。”对于坚决捍卫列宁主义的中共来说,意共的观点简直就是离经叛道。

这种情况下,中共何去何从?

早在1959年9月,以赫鲁晓夫访问美国为标志,苏联的外交政策开始出现重大调整,赫鲁晓夫提出了社会主义与资本主义两大阵营“和平共处、和平竞争、和平过渡”(中共称之为“三和论”)以及“争取建立一个没有武器、没有军队、没有战争的世界”(中共称之为“三无论”)。中共及毛泽东认为,赫鲁晓夫及苏共的这些观点造成了整个国际共产主义运动的思想混乱。于是,在列宁诞辰90周年之际,中共于1960年4月连续发表了3篇文章,《沿着伟大列宁的道路前进》、《在列宁的革命旗帜下团结起来》和《列宁主义万岁》,开始全面批判苏共及国际共产主义运动中的“修正主义”。这3篇文章涉及世界形势、列宁主义是否过时、马克思和列宁的革命学说、战争与和平、暴力革命斗争与议会斗争等命题。1960年6月,在罗马尼亚工人党第三次代表大会期间,苏共代表团向以彭真为团长的中共代表团提交了一封信,信中系统地驳斥了中共在上述3篇文章中的观点,中苏两党之间的论战就此揭开序幕。1962年12月2日,赫鲁晓夫在苏联最高苏维埃会议上的讲话中,开始指名批评中共。

恰巧这时,意共公开指责中共并和苏共“心有灵犀”,为苏共的“三和论”、“三无论”张目。毛泽东一向是“人若犯我,我必犯人”,决定对苏共、意共等党进行“公开的辩论”。

四、由于指桑(陶里亚蒂)骂槐(赫鲁晓夫)的论战需要,陶里亚蒂成了中共的靶子;毛泽东感慨:“陶里亚蒂也做了一些好事”

但是,毛泽东又非常注意策略,指示反击文章暂时不要点苏共和赫鲁晓夫的名字,以便留有余地。于是,中共采取了指桑(陶里亚蒂)骂槐(赫鲁晓夫)、敲山(陶里亚蒂)震虎(赫鲁晓夫)的策略。

当时,国际共产主义运动中批评中共的政党很多,中共偏偏挑选陶里亚蒂作为第一个公开批评的对象,是由于毛泽东认为:陶里亚蒂长期主张“结构改革论”,这一理论比赫鲁晓夫在苏共二十大上提出的“和平过渡”论更早、更系统;另外,陶里亚蒂的讲话、论著“稍有理论色彩”,“更有欺骗性”。

1962年12月4日,在中共中央书记处会议上,邓小平传达了毛泽东12月2日下午召开中央政治局常委会议的一些决定,他在传达中说:“意共的会,原以为问题不多,现在看问题很多。匈牙利党代会就有邀请南斯拉夫的迹象。意大利带头邀请南共,又指名攻击中国,陶里亚蒂的报告就攻击,不只阿党问题,还有纸老虎问题、战争与和平问题。这就确定,他们公开批评我们,我们就可以批评他。”他在传达中还说,“以后的斗争怎么样,要研究。现在看,今后的斗争更加展开了。这就需要一系列的东西,也要有适当的刊物。写文章的问题,每个问题写一篇,要适合于外国人看。如什么叫冒险主义,现在必须回答。还有纸老虎问题,赫鲁晓夫和陶里亚蒂都攻,主席说,可以就写‘驳陶里亚蒂’。最近要组织一两篇文章,同时要把陶里亚蒂攻击我们的言论摘登出来。”

12月15日,《人民日报》发表社论《全世界无产者联合起来,反对我们的共同敌人》,这是中共回答苏共、意共等攻击的第一篇答辩文章,反驳了苏共、意共等党在中印边界冲突、古巴导弹危机及“纸老虎”论等方面的指责。12月29日,邓小平又把起草好的《人民日报》社论稿《陶里亚蒂同志同我们的分歧》送毛泽东审定,并在附信中说:“这篇文章比上一篇困难得多。经过多次修改,搞成这个样子。今天下午,将在少奇同志处讨论定稿。少奇同志意见,以在年底(卅一日)以前发表较好。请你看看,是否能用。最好在明(卅)日下午前给予指示。文章题目原想用‘驳陶里亚蒂’。因‘驳’字在外文中有‘反对’的意思,故未采用。”收到社论稿,毛泽东极其重视,连夜看完,30日凌晨2时写批语给邓小平:“文章已看过,写得很好,题目也是适当的。可以于今日下午广播,明日见报。”

12月31日,《人民日报》发表社论《陶里亚蒂同志同我们的分歧》,作为第二篇答辩文章,同时刊登了《陶里亚蒂在意共第十次代表大会上的总报告(摘要)》。

随后,《红旗》杂志也在1963年第1期刊登长篇社论《列宁主义和现代修正主义》,作为第三篇答辩文章。后一篇文章,毛泽东也看过,没有修改,说文章写得很好。

这两篇社论,各有侧重。前一篇,着重批驳陶里亚蒂(实际上是赫鲁晓夫)在一些重大问题上的观点,包括战争与和平、对核武器和核战争的态度、“纸老虎”论断、和平共处和陶里亚蒂主张的“结构改革论”等方面,极尽“口诛笔伐”之能事;后一篇,着重从正面论述列宁主义和“现代修正主义”的区别,其中包括关于时代的看法,关于两大阵营和平共处的问题,关于“帝国主义和一切反动派都是纸老虎”的论断,关于马克思列宁主义的基本原理是否过时。这两篇合在一起,都是对在几个“兄弟党”共产党代表大会上对中共的种种攻击的一种反击。这些文章保留了一个最大的余地,就是没有点苏共及其领导人的名,可惜苦了陶里亚蒂。

1963年1月6日下午,毛泽东在杭州会见日共中央政治局委员、书记处书记袴田里见一行。在谈到当前的论战时,他透露出“不得已而为之”的感慨:“这一法宝是从意大利取来的。我们现在得到一种机会,可以公开地批评意大利共产党的‘结构改革论’。意共把结构改革说成是共产主义的一般方向。我们并非干涉内政,但由于意共说是一般方向,同时又公开攻击中国共产党。如果他不公开攻击,我们就不好公开回答。现在就非公开回答不可。”“陶里亚蒂也做了一些好事。”

五、《再论陶里亚蒂同志同我们的分歧》,毛泽东对这篇文章的题目、引言都反复雕琢

对于中共的指桑骂槐,苏共还以颜色,对中共的围攻继续升温。1963年1月7日,苏联《真理报》发表长篇文章《为和平和社会主义的胜利加强共产主义运动的团结》。随后,在1月15日至21日召开的德国统一社会党第六次代表大会上,赫鲁晓夫第一次公开指名批评中国共产党,同时又提出停止公开论战,实际上是要阻止中共继续反驳。

在这种情况下,在北京主持中央工作的刘少奇决定,由写作班子起草第四篇答辩文章,这就是1月27日发表的《人民日报》社论《在莫斯科宣言和莫斯科声明的基础上团结起来》。这篇社论点出了一些严肃的原则问题:要什么样的团结?在什么基础上团结?是在《莫斯科宣言》和《莫斯科声明》基础上的团结,还是在别的纲领基础上的团结?

这时,双方都想缓和一下。1963年2月21日,苏共中央致信中共中央,表示要停止论战,举行中苏两党会谈,为召开新的兄弟党国际会议做准备。2月23日晚,毛泽东召开中央政治局常委会议研究苏共来信,然后约见苏联驻华大使,表明了对当前论战的态度:“中国古书上有两句话:‘往而不来非礼也,来而不往亦非礼也。’对其他四十几国党对我们的评论也是这样。就是说,你们可以骂人,我们可以回骂。所谓骂者,就是评论。骂来骂去,中间总要停一下嘛。所以我赞成休战。并且现在有一些党批评我们,我们不准备马上回答,挂一笔账,这个账就是登在我们的报纸上,我们保留回答的权利。但是现在我们不回答,也许一两年也不回答,什么时候回答看情况再定。我们现在准备发表两篇文章,不是批评你们的,是批评法国、意大利的。”

事后表明,毛泽东说“不是批评你们的,是批评法国、意大利的”,“好像哄小孩子”。2月27日,以《人民日报》社论的名义发表了第五篇答辩文章,题目是《分歧从何而来?——答多列士等同志》。这篇文章第一次公开指明中苏两党的分歧是从苏共二十大开始。文章指出,“某些兄弟党的同志,屡次企图把一个党的代表大会的决议置于各国兄弟党的共同纲领莫斯科宣言之上,这就不可避免地引起了国际共产主义运动内部的分歧。”文中“某些兄弟党的同志”,显然影射赫鲁晓夫。

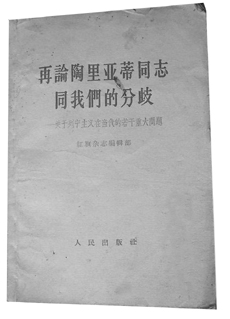

3月1日至4日,《人民日报》连载了《红旗》杂志编辑部文章《再论陶里亚蒂同志同我们的分歧》,作为第六篇答辩文章。不过,陶里亚蒂也应该荣幸,因为“毛泽东对这篇文章极为重视,改了几遍”。文章要分4天连载,也是毛泽东提议的,他认为这样可以让大家有时间仔细阅读。

“这篇文章,是这一时期连续发表的几篇文章中,最有分量的一篇,也是毛泽东下功夫修改最多的一篇。”“2月3日,最先送给毛泽东看的是前三部分,文章题目是《列宁主义在当代的若干问题——评陶里亚蒂等同志的论点》。毛泽东看过,把题目改为‘再论陶里亚蒂同志和我们的分歧——关于列宁主义在当代的若干重大问题’,并批示,要提一下一九六二年十二月三十一日发表的《陶里亚蒂同志同我们的分歧》那篇文章,说明为什么又要写这篇文章。”

毛泽东先修改的是引言部分,在“他们这次既然直接地向我们挑起了公开争论”一句之后,他加写了一段力重千钧的话:“我们有什么办法呢?难道还能如过去那样缄默不言吗?难道‘只许州官放火,不许百姓点灯’吗?不行,不行,不行。我们一定要回答。他们迫得我们没有别的路走。”

2月14日,陈伯达把毛泽东修改后的引言打出清样再送毛泽东,他又加写了一大段话,其中写道:“我们共产党人之间的分歧,只能采取摆事实说道理的态度,而断然不能采取奴隶主对待奴隶的态度。全世界无产者和共产党人一定要团结起来,但是只能在莫斯科宣言和莫斯科声明的基础上,只能在摆事实说道理的基础上,只能在平等商量有来有往的基础上,只能在马克思列宁主义的基础上,才能够团结起来。”

2月15日,毛泽东批示陈伯达:“请再打清样,送给我看。”陈伯达将毛改稿的清样送来,他把第二部分的标题改为“这一次各国共产党人大争论的性质是什么?”16日早晨,在写给陈伯达的批语里,他又关切地问道:“以下各章改的情况如何?请打清样即送我看。”

17日,陈伯达送来了第八部分(最后一部分)的初稿。毛泽东又加写了一大段话:“你们既然肯定我们的文章是错误的,何不将这些错误文章通通发表出来,然后,逐条予以批驳,以便在你们自己国内的人民中间能够引起痛恨,痛恨那些被你们称之为教条主义、宗派主义、反马克思主义的邪魔外道呢?你们为什么不敢这样做呢?为什么要封锁得铁桶一般呢?你们怕鬼。一个‘教条主义’亦即真正的马克思列宁主义的巨大幽灵在全世界徘徊着,这个幽灵威胁着你们。你们不信任人民,人民不信任你们,你们脱离群众,所以你们害怕真理,害怕的情况达到那样可笑的程度。先生们,朋友们,同志们,好样的,站出来,在全国全世界人民面前公开辩论,双方互登对方一切批评自己的文章。我们希望你们学习我们的榜样,我们就是这样做的。我们敢于全部全文地登载你们的东西。在登载你们一切痛骂我们的‘伟大’作品以后,然后逐条地或者扼要地驳斥你们,当作我们的回答。有时我们只登载你们的错误文章,我们一个字也不作回答,让读者们自己去思考。”

毛泽东对这场论战充满自信,表现出中共道理在手、以理服人的雄浑气势和魄力,这种气势和魄力加上犀利的笔锋、雄辩的逻辑,使得中共在这场论战中屡占上风。

过了一天,毛泽东对第八部分又作了一次修改。他改用《共产党宣言》结尾的口号“全世界无产者,联合起来”,作为这部分的小标题,并以三句口号作为全文的结束:“全世界无产者联合起来!”“一切被压迫人民和被压迫民族联合起来!”“一切马克思列宁主义者团结起来!”这样,就更增强了这篇文章在当时的震撼力和号召力。

2月20日上午,毛泽东最后审阅了引文和第八部分,他在批语中,写了少有的满意评价:“改得很好,很完整,再也没有遗憾了。”

《再论陶里亚蒂同志同我们的分歧》这一长篇文章,是自1960年4月发表《列宁主义万岁》等3篇文章以来,最为系统也最有分量的理论文章,全面阐明了中共在那个时期对时代主题和国际局势的基本看法,以及对于国际共产主义运动一些重大理论问题的基本看法。名义上是批驳陶里亚蒂,锋芒所向实际上是对着赫鲁晓夫等人。但由于经过毛泽东多次修改,其犀利的笔锋也令陶里亚蒂“臭名昭著”,成为“现代修正主义分子”的代名词。

文章认为,当前这场争论是马克思列宁主义者同现代修正主义者的国际规模的论战,批评陶里亚蒂暗指赫鲁晓夫是“现代修正主义者”;在战争与和平问题上,文章重申列宁关于战争与和平的基本原理和“战争是政治的另一种手段的继续”的论断,反对陶里亚蒂暗指赫鲁晓夫关于核武器改变战争性质的错误观点;在国家与革命问题上,文章重申列宁提出并为俄国十月革命证实了的无产阶级战略原则,着重批驳了陶里亚蒂的“结构改革论”,实际上是批驳赫鲁晓夫在苏共二十大提出的“和平过渡”理论;在“在战略上藐视敌人,在战术上重视敌人”问题上,文章重申毛泽东关于帝国主义和一切反动派都是“纸老虎“的论断,强调要“敢于藐视敌人,敢于斗争,敢于胜利”,反对“畏惧敌人,不敢斗争,不敢胜利”的改良主义或投降主义思想,实际上嘲笑了赫鲁晓夫在古巴导弹危机上的“畏惧敌人,不敢斗争,不敢胜利”;最后,文章强调要在《莫斯科宣言》和《莫斯科声明》基础上的团结。

值得玩味的是,这篇表面上是反驳意共的文章,“在中苏论战中具有承上启下的作用。其中许多观点,是多年逐步形成的,可以说是对中苏两党分歧和争论的一个初步总结。这些观点,后来都被吸收到中国共产党《关于国际共产主义运动总路线的建议》中,而且进一步地理论化和系统化。”

1963年春,中共公开发表苏共3月30日的来信,使两党的内部争端完全公开化,并于6月14日以《关于国际共产主义运动总路线的建议》对苏共强硬反击,批评苏共的“三和论”、“三无论”,使两党之间的论战进入了新的高潮。从此双方不再保留任何余地,“撕破脸皮”,公开点名相互批判,由“指桑骂槐”到“指槐骂槐”,中共的“九评”随之出炉。

由于中共和苏共公开破裂,意共和陶里亚蒂作为“骂槐”的“指桑”作用自然消失,但是由于被中共加上“现代修正主义”的帽子,“从六十随年代中期开始,中意两党关系一度中断”。不过,中共和意共在“小小寰球”上还是彼此关注,陶里亚蒂逝世时,中共中央还专门发去唁电。

六、随着苏联霸权面目的暴露,中共、意共重新接近;“把分歧摆在一边”,两党关系掀开新的一页

1968年8月,苏军入侵推行本国特色社会主义改革的捷克斯洛伐克,中共表示强烈谴责,意共、西共、英共等17个党也联合发表声明,强烈谴责苏军侵捷的卑劣行径。这是中共和意共的一次“精神合作”,也是苏共走上孤家寡人道路的标志。

1977年3月,意共、法共、西共3党领导人在多次双边会谈的基础上,在马德里举行三党“最高级会晤”,就西欧发达的资本主义国家共产党的“共同问题”进行探讨。会后,3党共同发表了一个被西方称之为“欧洲共产主义宣言”的联合声明。从此,“欧洲共产主义”开始和“苏联共产主义”分庭抗礼,意共等党和苏共又爆发论战。对于意共和苏共“闹独立性”,中共当然是予以理解的;对于中共领导中国反对苏联大国主义,意共等奉行“欧洲共产主义”的政党暗暗佩服。于是,双方自然接近了。

1978年12月,中共召开十一届三中全会,以邓小平为代表的中国共产党人以“解放思想、实事求是”的精神审视一切,其中包括中苏论战及这一大背景下的中意两党论战,得出全新的认识:当时双方都说了许多空话,中共的“一些观点和做法也有不妥和错误的地方,对一些有待实践证明正确与否的重大理论问题过于仓促地下结论。有些观点在辩论的过程中偏向了另一极端,片面强调暴力革命是无产阶级革命的普遍规律,排除了非暴力革命的可能性”;指责意共等党领导是“现代修正主义”则是完全错误的;“此外,动辄点名批判其他兄弟党的领导人也是欠妥的做法。”所谓“欧洲共产主义”,是西欧共产党独立自主进行的探索,应当尊重。

于是,自1979年以来,双方党报和工会、青年等组织开始重新有了友好接触。

1980年4月14日,人民日报发表了《意大利共产党》一文,对意共的内外政策进行了“不予置评”的客观介绍:

“意共主张对意大利社会进行‘以社会主义为方向的彻底的民主改革’,使意大利变成一个‘建立在政治民主基础上的社会主义国家’。意共认为,意大利和其他西欧国家有一些基本共同点,即都是经济发达、有民主传统的资本主义国家,应根据这些特点,走‘走向社会主义的民主道路’,并指出,这就是意共和西欧其他一些党所作出的‘欧洲共产主义的抉择’。意共在国内奉行称为‘历史性妥协’的路线和‘民主团结’政策,主要是指共产党、社会党和天主教三大人民力量应为‘拯救和革新国家’而联合起来。

“在国际政策上,意共主张缓和、和平共处和国际合作。主张西欧各国推行自主和和平的政策,同一切国家友好合作,反对大国主宰世界,支持民族解放运动和不结盟运动。意共主张逐步消除北大西洋公约组织和华沙条约组织两个军事集团,但为‘避免单方面破坏现有均势’,不主张意大利退出北大西洋公约组织和欧洲经济共同体。

“在国际共运中,意共主张各党之间实现‘差异和自主中的团结’,主张各党独立自主,权利平等,互不干涉内部事务,有选择本国走向社会主义道路的自由,反对存在‘领导党’和‘领导国’。各党间有不同意见,可以进行公开批评。

“意共中央机关报为《团结报》,日发行量为三十万份,是意大利第三大报;政治理论刊物为《再生》月刊,发行量达八万五千份。”

1980年4月,时任意共总书记恩里科·贝林格率意共中央代表团访华。4月17日,时任中共中央副主席邓小平在人民大会堂会见了随团来访的记者和驻京意大利记者。一阵热烈掌声后,邓小平说:“意大利共产党不仅在意大利占有重要的地位,而且在整个欧洲、国际共产主义运动和国际政治生活中也占有重要的地位。它是争取人类进步的重要力量,是争取世界和平安全和稳定的重要力量。”“中国共产党的目标也是争取人类进步。在当前严峻的国际形势下,我们党面临的重要任务也是争取世界和平、安全和稳定。在这个意义上来说,两党在现在这个时刻恢复良好的同志关系,具有重要意义。所以,我们很重视贝林格同志率领代表团来中国访问。我们两党有相当多的共同点,也有不同的意见,但这不要紧,重要的是寻求更多的共同点。”

有记者问:请你谈谈对欧洲共产主义的看法?

邓小平:这是一个在探索中的问题。欧洲的共产党也在探索中。我们处于亚洲,同欧洲相隔万里,了解不够。我们很有兴趣对新事物进行探索。事物总是要通过实践来检验的。

记者:您刚才说中意两党有不同观点,您是否可以说说你们之间有哪些分歧?

邓小平:无可讳言,分歧是有的。但肯定比过去少。今天我们把分歧摆在一边。

记者:当中国反击越南时,你是否注意到意共对你们持攻击的立场?

邓小平把手一摆:那没有关系。

不难看出,“不争论”已经成为中共发展党际关系的新方针。

当天,邓小平在会见贝林格时说:我们1959年一起谈过,1965年也一起谈过。时间过得真快,一过就是15年。这15年是曲折的15年,有很多变化。我们有变化,国际形势、世界也都在变化,变得我们现在终于坐在一起了。整个国际形势要求我们这样做,世界人民也要求我们这样做。我们党高度赞赏我们两党恢复关系。过去吵架,没关系,统统作废,一起烧掉。有不同意见,不要紧,当然总会有一些不同的看法。双方都把问题讲清楚,有些问题要通过实践加以检验。过去许多争论,并不是我们讲的都是对的,我想你们认为自己讲的也不一定都对。把问题说清楚,就能加深了解。我要说3句话:一是过去的一切一风吹;二是当时有些问题我们看得不清楚,甚至有错误;三是我们双方统统向前看。

贝林格也对意共过去的“空话”进行了反思,完全同意邓小平的观点。

从此,中意两党“相逢一笑泯恩仇”,走上了发展友好关系的新道路,当年论战的恩怨化为历史。

1998年7月21日,正是基于中共和苏共、意共等党论战的历史教训,江泽民对来访的日共中央政治局委员长不破哲三说过这样一番意味深长的话:“各国共产党人可以在完全平等和相互尊重的基础上进行交流和探索,不存在‘中心’,不能搞无谓的意识形态争论,不要对别人的探索和实践指手画脚,更不能把自己的观点和模式强加于人。”

责任编辑 杨小波